III

III

…Чем зажиточнее кустари, как промышленники, тем состоятельнее они, как земледельцы. Чем ниже они стоят по роли в производстве, тем ниже они, как земледельцы.

В. И. Ленин

Помню состояние недоумения, с каким я впервые ехал в мещерский колхоз «Большевик». Накануне, сопоставив мало-мальски внимательно данные о поставках продуктов и об оплате труда, я пришел к выводу: такого колхоза в принципе быть не может. Потому что за год уплачено людям намного, тысяч на сто, больше, чем могли дать денег все поля и фермы!

Положим, производят здесь по восемьдесят четыре центнера мяса на сотню гектаров, уровень для Мещеры невероятно высокий. Но неполная тысяча гектаров пашни кормит четыреста работников. Да какой пашни! Почвы скудные, естественное плодородие, судя по карте, ничтожно, агрономы в таких случаях говорят о «гидропонике»: растение питается тем, что положишь в землю. А как кормят! В шестьдесят четвертом году на человеко-день вышло по три рубля тридцать две копейки, а таких дней у среднего колхозника непонятным образом набралось триста восемь в году! Уплачено больше вырученного, а налоги, амортизация, накопления? Или печатные данные врут, или «в нашем болотистом, низменном крае» объявилось чудо.

А приехал — недоумение выросло. Умно распланированный поселок, опрятные, обшитые тесом коттеджи, фермы с необычно большими окнами, дом агротехнической культуры, клуб, интернат, даже такое, как конторский умывальник с фаянсовой раковиной и свежим полотенцем на сверкающем крючке, как чай для приходящих из бригад, крепкий и бесплатный, — все выдавало присутствие громадных денег. Такие «следы довольства и труда» воспринимаешь как должное, скажем, в узбекском колхозе «Политотдел» (благодаря сверхрентабельному кенафу) или в молдавской «Бируинце» (экономику держит виноград), но тут-то русский Север! Такие капиталовложения, несмотря на высокую оплату? Должно быть, у колхоза дикий долг. Или есть тут скрытый цех, делающий деньги.

С Акимом Васильевичем Горшковым доводилось встречаться и прежде. Это красивый человек с седой волнистой шевелюрой. Очки с толстенными стеклами придают ему сходство не то с букинистом, не то со старым часовщиком. Чуть прихрамывает — след гражданской. Дома одет так же, как в Москве: хорошо сшитый костюм, свежая рубаха, галстук.

Принял приветливо, рассказал об урожае (люпин порадовал), о своей войне со строителями газопровода: тянут в колхоз нитку — и все тянут, окаянные, тянут, знаете ли, терпения уж нет. Речь чиста, литературна, но впечатление такое, будто знаменитый председатель боится в скороговорке обронить лишнее и потому умышленно часто повторяет «знаете ли» и «значит»… От этого чистая будто бы речь неприметно превращается в медлительную, осторожную.

О Горшкове, одном из основателей колхозного движения, существует целая литература. Романтическое начало колхоза (семь бедняцких семей поселились на болоте и стали, живя в шалашах, осушать его), быстрый выход «из тьмы лесов, из топи блат» на всесоюзную арену, сама фигура интеллектуала-председателя, книголюба и сельского мудреца, привлекли многих авторов. Есть содержательные вещи. Однако в подавляющем большинстве очерков Горшков изображается образцовым ортодоксом, который исправно выполнял все рекомендации и задания, послушно подхватывал новшества (кукурузу, «елочку», а до того — лысенковский метод приготовления компостов) и потому за треть века привел хозяйство к процветанию. И никак не понять из писаного, почему расцвел из всей округи один «Большевик».

Потом мне довелось не раз бывать в Мещере. Писал в газетах и о «Большевике», и о соседях. Загадки прояснились, в речи хозяина стало поменьше дипломатичных «знаете-ли-значит». Аким Горшков несравненно богаче и интересней своих портретов. Слово и дело его подчас разнятся, но разница эта — в пользу дела, не наоборот. Это хозяин по сути. Умный и рисковый капитан, он провел свое судно через такие рифы, на которых десятки других судов пропороли себе дно.

В тот же раз Аким Васильевич показал мне (поля были убраны, глядеть уж было не на что) новенькую агрохимическую лабораторию. Анализы почв, удобрений, кормов — основа грамотной работы для агронома, зоотехника. Единственная лаборатория района бесплатно обслуживает соседей. Вложения в землю большие, заправка гектара обходится минимум в полтораста рублей, работать наобум — разорение. Оборудование лаборатории обошлось в четырнадцать тысяч рублей. Пусть картошка перекроет убыток от ржи — все равно чистый доход пустяковый. Лаборатория великолепна, стоит целой бригады тракторов. (Откуда деньги?)

Перебирались через канавы, вырытые газовщиками. Подведение к жилью, к фермам, устройство первых теплиц обойдется в пятьдесят тысяч. (Да откуда же?)

Побывали на фермах. «Елочка», введенная под давлением, подорвала было надои, но от нее отказались, усилили вложения в прифермские участки и хорошим кормом восстановили молоко. (И для этого нужен зажиток. Откуда он?)

А потом — забавный эпизод. Прибежал запыхавшийся сторож пристанционного склада: подъехали на машине из колхоза «Вперед», бросили, разбойники, в кузов мешок древесного угля — и дёру. На ходу кричат, что им нечем лошадей ковать.

Аким Васильевич из конторки фермы позвонил соседу-председателю:

— Сосед! Да заложи, окаянный, ты яму, выжги угля, не посылай людей на грабеж! Как так — «не умеют»? А ты что — не мещерский? Присылай тех разбойников — научим. А то ведь и солью по штанам можно, тоже будет наука. — И уже мне: — Вот чудаки, лес продают за бесценок, а угля выжечь не хотят. И многие так. Целые урочища, знаете ли, свели, перерубают расчетную лесосеку, местами все краснолесье уже выбрали. Речки забьют вершинником, сучья в кострах сожгут, пни сгноят на лесосеках. А на кругляке разве забогатеешь? Труд нужно продавать, а не дар природы, не уродовать край. Мы свой лес, знаете-ли-значит, держим в парковом состоянии, а отходы стараемся пускать в дело. Представьте, не без некоторой пользы. Старинный промысел, занятие людям.

Я пытался было расспросить подробно, но Аким Васильевич переменил тему. Он с массой подробностей обрисовал нищету и бесхозяйственность колхоза имени Дзержинского — его незадолго перед тем присоединили к «Большевику». Тощий одичавший скот, разбитый инвентарь, страшные долги, бестолковщина и воровство — тяжкое приданое получила знаменитая артель! Года за два удалось навести кой-какой порядок, но денег это потребовало уйму, другое хозяйство такое соединение наверняка бы разорило. И снова, в который уже раз, — деньги!

Правда, под вечер Аким Васильевич словно вспомнил об оборванном разговоре и попросил заместителя своего, Ивана Федосеевича, сводить меня «к станкам». Немногословный Иван Федосеевич, как оказалось, возглавляет в колхозе ту отрасль, что дает «некоторую пользу».

В неказистом дощатом сарае на краю поселка четверо дюжих парней управлялись у древошерстного станка: превращали осиновые поленья в остро пахнущие пенные стружки и тут же сенным прессом тюковали их. Заступили парни в ночную смену, но работали охотно и весело. Спрос на стружку, удалось вытянуть из Ивана Федосеевича, устойчивый, берут ее стекольные, фаянсовые заводы, которым открывать свое такое производство не с руки. Дело, в общем-то, доходное, тонна стружки дает рублей сорок чистой прибыли, а станок свободно настружит тонн шестьсот в год. Они пускают второй станок, цех будет давать в год тысяч сорок прибыли, пока ж это была разведка. Сырье-то ведь бросовое, даже на дрова не идет, не пропадать же ему было?

Двадцать четыре тысячи прибыли в год — разведка. А что ж в таком случае настоящее дело? Иван Федосеевич сказал, что пока выручали колхоз метелка и черенок. И древесный уголь, конечно. О рынках сбыта он сказал неопределенно — «отовсюду просят, главное — вагоны добыть».

Итак, один из участников денежного цеха открылся: стружка. А насколько серьезно остальное? Я добрался наконец до бухгалтерских документов, до годовых отчетов. В самом этом листании было что-то от ревизии, от недоверия стендам-брошюрам, но Иван Федосеевич мне уже не препятствовал, видимо по опыту зная, что писать об этом все равно не станут.

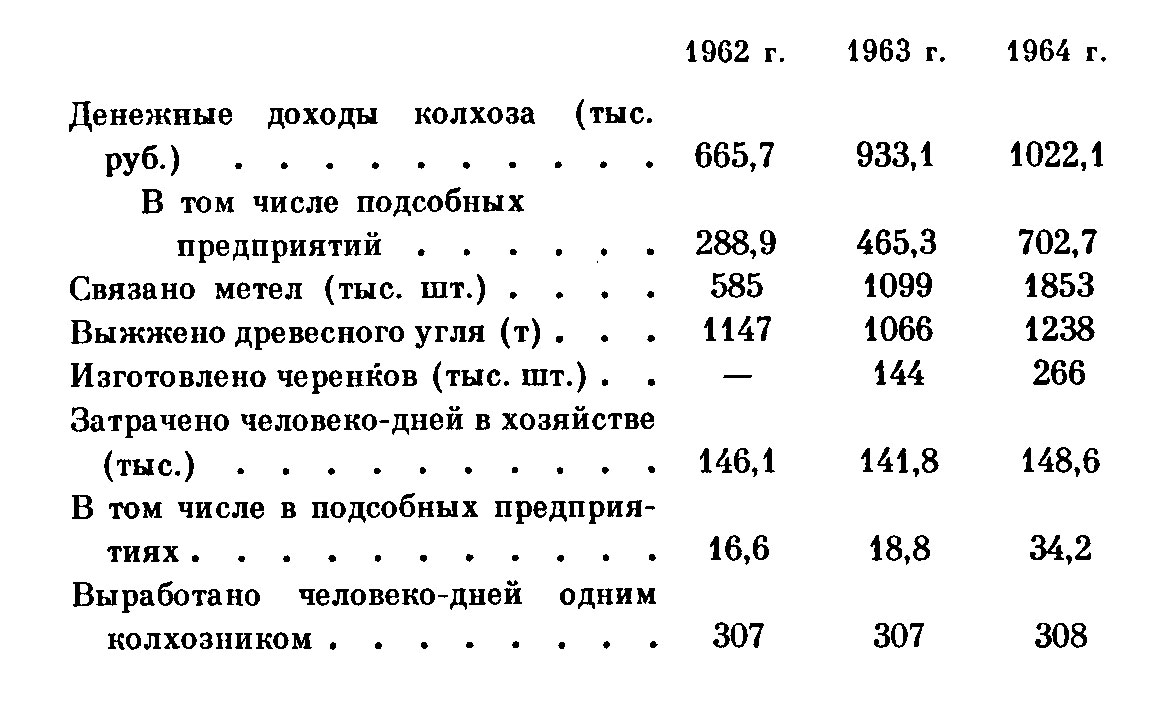

Вот разъяснение мещерской загадки — данные о весе промысла в экономике «Большевика»:

Значит, удельный вес промысла в доходах растет, до мартовского повышения цен на продукты он достиг семидесяти процентов, причем эти семьдесят процентов дались ценою только двадцати трех процентов рабочего времени! Это устойчивая, не зависящая от погоды часть поступлений, причем — немаловажная деталь — промысел дает занятость зимою полеводу, подтягивая его заработок до уровня животновода. Этим объясняется очень высокая, прямо-таки идеальная активность (308 рабочих дней в году) и достаток рабочей силы: в члены колхоза желают вступить сотни, принимают давно уж с большим разбором. Я позже сравнивал уровни хозяйствования в «Большевике» и в лучшем колхозе благодатного Ополья — суздальской артели имени Калинина, где почвы хороши, поля просторны, но промыслов нет никаких. В 1964 году норма рентабельности в «Большевике» составила 47,6 процента, в колхозе имени Калинина — 38,3 процента. Расширенное воспроизводство можно вести правильно, начиная с 45 процентов рентабельности. Мещерский колхоз развивается здоровей и основательней опольского! Тут объяснение и громадных трат «Большевика» на культуру и быт, тут разгадка безболезненности всех нововведений.

Но разгадка принесла с собой новую кучу вопросов. Как организовано производство, дающее семьсот тысяч дохода? О фермах «Большевика» написано прорва, о промысле и слова не прочтешь. Каково взаимовлияние промысла и сельского производства вообще? Иначе говоря, насколько основательно обычное предостережение, что подсобные предприятия отвлекут артель от прямого ее дела, что «коммерция» и производство мяса-молока несовместны? Можно ли заниматься промыслом, не имея своего сырья? Можно ли в данных условиях отстающему колхозу подняться без промысла? Наконец, психологический поворот: как соединить «маяковую» роль Горшкова, героя и депутата, с его истинной манерой хозяйствования?

В самую горячую пору вязки метел, когда болота замерзли, а настоящих морозов еще не было, мы с парторгом «Большевика» Шамилем Давлетшиным отправились «изучать опыт» в деревню Головари. Шамиль посмеивался: березовый веник никакой политмассовой работы не требует. Нашли заказы — накинь по копейке на штуку, в считанные дни будет вагон метел. Товарно-денежные отношения правления и с колхозником и с покупателями…

Вяжут метлы в Головарях все.

Престарелые Петр Андреевич и Екатерина Павловна Ершовы по старости и хворости надолго в лес не уходят, вяжут примерно по сотне метелок в день, зарабатывают округленно шесть рублей часов за восемь. (Колхоз платит за метелку шесть копеек, сбывает ее по двугривенному.) Рубят березовые прутья в чащобе на торфяных болотах, где настоящему лесу не быть. Оснастка простая: топорик острый и легкие козлы с сыромятным ремнем, на них-то и стягивают метлу. Когда прутья нарублены, вяжется быстро: на метелку уходит минута. Ершовы за зиму зарабатывают около полутысячи рублей, помогают замужним дочерям во Владимире и Новосибирске.

Люди с постоянной должностью. У конюха Алексея Васильевича Коробова большая семья: шесть дочек да сын, а жена хворает. Зарплата у отца — пятьдесят три рубля, и он ждет метелки, как благодетельницы. Управившись на конюшне, идет в чащобу. Мужчина старательный и ловкий, в день он вяжет до двухсот штук. Расчет у колхоза быстрый и точный. В предшествующем месяце Алексей Васильевич получил за метелку триста рублей.

Люди, сезонно работающие в колхозе. Вячеслав Коробов летом занят в Гусевском леспромхозе на подсочке, зимой же возвращается в Головари. Этот — работник горячий, в чащобе от темна до темна. Мать его, тетя Маша, старая доярка, защищая сына от обвинений в жадности, говорит, что «метелка — дело манкое», тут натура нужна. У Вячеслава, по ее словам, такая натура, чтоб и дом, и телевизор, и машина были. За месяц у него был самый высокий в Головарях заработок: четыреста восемьдесят рублей.

Технологию получения колхозом заказов до конца выяснить не удалось. У «Большевика» в основном постоянные потребители метлы — железные дороги, горкомхозы степных городов, крупные заводы. Древесный уголь закупает, например, Кировский завод Ленинграда. Впрочем, Иван Федосеевич только унаследовал старые связи, налаженные давным-давно Акимом Горшковым.

— Вязать метлы, строгать черенки мы еще в шалашах начали, в двадцать восьмом году, — рассказывал позже Аким Васильевич. — Зимою руки просили работы, да и на тягло нужны были деньги. Что одним полем не прокормиться, то ясно было за сто лет до нас. Недаром же во Владимирской губернии промыслом занимались пятьдесят тысяч крестьян!

Ассортимент диктовался условиями: залесенность, исконную беду этих мест, молодой колхоз превращает в источник дифференциальной ренты, в благо. Но вот штука: деловитый хозяин «Большевика» вскоре решил продавать государству очень редкий тогда товар — электроэнергию! Да, разом — и метлу, и электричество. В тридцать третьем году Горшков привез из Москвы списанный двигатель «Бромлей», некогда освещавший почтамт. А так как мощность его была для тогдашнего колхоза великовата, стали по соглашению поставлять энергию железнодорожной станции Нечаевская. Так что лес лесом, а колхоз вел как бы неэквивалентный обмен: за зерно и мясо платили копейки, он же из сферы товарно-денежных отношений уходить не хотел, да и не мог, потому что нуждался в капитале для увеличения производства того же зерна и мяса. Накопления, накопления! К концу тридцать седьмого года в артели уже пять автомашин, два трактора, механические мастерские, звуковая киноустановка.

В это-то время (октябрь 1938 года) подсобная деятельность колхозов впервые объявляется незаконной, промысел ставится под прокурорский надзор. Постановление Совнаркома «О незаконной организации при колхозах промышленных предприятий, не связанных с сельскохозяйственным производством» связывают с именем Вышинского: он обнаружил колхоз, добывающий уголь в старой шахте, и доложил об этом Сталину. В постановлении том говорилось, что некоторые колхозы открыли «промышленные предприятия: колхозные шахты по промышленной добыче угля, краскотерочное производство, электромонтажные мастерские и т. п. Убытки, которые терпят колхозы от организации ими промышленных предприятий, превышают иногда годовой доход колхоза от сельского хозяйства. Правления колхозов покрывают эти убытки за счет доходов, причитающихся колхозникам на трудодни». Мотивировка, конечно, наивная, потому что нельзя и представить себе хозяина, который бы добровольно затевал убыточное для артели предприятие. Но практика была объявлена противогосударственной, и прокурору СССР было поручено расследовать факты, привлечь виновных к ответственности. А вскоре утверждена инструкция Наркомзема и Наркомфина о передаче государственным органам тех колхозных предприятий, что «не связаны с сельским хозяйством, продукция которого идет в продажу на сторону».

Юридическая судьба колхозных промыслов сложна и непостоянна. Запретительные постановления методически повторялись, но нехватка товарной массы, недостаток средств для развития пищевой, строительной промышленности вынуждали делать послабления: в 1949 году разрешено было колхозам строить свои маслодельные и сыроваренные заводы, в 1953 — делать кирпич, черепицу, в 1955 — изготовлять саман, камышитовые плиты. В 1960 году вышло постановление «О мерах по увеличению производства и улучшению качества пищевых продуктов из картофеля, кукурузы, овощей, фруктов и винограда и по расширению торговли этими продуктами». Любопытное многословием установление рекомендовало колхозам развивать производство крахмала, овощных и плодовых консервов, продуктов из дикорастущих плодов и ягод (абрикосов, яблок, груш, ежевики, черники, кизила и др.), сухих фруктов, квашеных, соленых, моченых и маринованных овощей, грибов, фруктов, арбузов, а также виноградных вин, для чего построить перерабатывающие пункты и небольшие винодельческие и консервные заводы с холодильниками и хранилищами для винограда, фруктов и овощей. Само упоминание ежевики или черники, бута или самана подчеркивало ограниченность разрешенных видов промысла. Во Владимирской области шли судебные процессы по делам колхозных подсобных предприятий.

А Горшков будто не может понять, что промысел «незаконен»! В сорок седьмом году он покупает на химзаводе отходы и начинает тереть белила. Среди потребителей — областные организации. Область же и учиняет «дело». Горшков уже знаменит, ограничились строгим выговором и ликвидацией краскотерочного цеха.

Колхоз богатеет, Аким Васильевич уже Герой Социалистического Труда, он избран в Верховный Совет СССР, участвует в съездах партии. «Большевик» ставят в пример. Но пропагандируются результаты, а не методы их достижения! Поднимаются на щит надои и привесы, а не источники накоплений, позволившие создать породистое стадо! Именно потому, что «Большевик» — гордость области и вроде ведет за собой других, на подсобные предприятия «Большевика» смотрят сквозь пальцы. Это дает основание затем потребовать у Горшкова внедрения «елочки», лысенковских компостов и т. п. Акиму Васильевичу понятна, разумеется, двусмысленность положения. Защищая возможность хозяйствовать разумно, давать все больше реального молока-мяса, он словно откупается пропагандой кукурузы и прочих ирреальных новшеств. Промысел свой он умышленно держит на примитивном ассортименте: цехов в сущности нет никаких. Но год за годом твердит с трибун: нельзя сводить мещерский лес, продавать можно только изделия. Слышащий да разумеет! И на каждую административную меру он находит свою контрмеру.

Очередной «пересмотр структуры» в 1958 году вызвал удивительный по дерзости и широте мышления шаг: Горшков посылает на целину своих людей, те пашут и засевают пшеницей тысячу гектаров ковыля, отдают совхозу, хозяину земли, средний его урожай с гектара, а остаток — домой. И «Большевик» года два беды с зерном не знал! А почему, собственно, нет? Выгодно колхозу, колхознику и государству. Как и все, что делается в «Большевике».

Как-то зимним вечером Аким Васильевич рассказал «историю о рукаве». Видно, в семье этот случай повторяется не часто, потому и сын, агроном, слушал, и сноха, миловидная Тамара Васильевна, и внучек, черноглазый девятилетний мальчик, перестал дремать, подперся кулачком и тоже слушал удивленно.

— В тридцать седьмом году аресты начались с обкома, а потом и до Гусь-Хрустального дошло. Слышим: арестован первый секретарь райкома. Я был членом бюро. Вызывают на заседание — заочно исключать секретаря как врага народа. Я сказал, что думал: про обком не знаю, но что наш секретарь — враг, никогда не поверю. Начальник НКВД оборвал, намекнул, что за такие слова отвечу. Возвращаюсь домой, объясняю Прасковье Георгиевне, она в слезы: себя погубил, а я куда с малыми? И что вы думаете — той же ночью приезжают: «Руки вверх, вражина!» Знакомые все милиционеры. Ну, рук-то я не поднял, нет. Дом перевернули вверх дном, повели в машину, а Паня вслед бежит, пальто мне на плечи накинула.

Обвиняли меня в основном в том, что платил колхозникам много и тем пытался вызвать недовольство в других деревнях. Допросы, рукоприкладство, конечно, но держусь. Без меня тут колхоз послал коллективный протест в Москву, секретарь райкома приехал уговаривать — и сбежал, чтоб самого не замешали в «бунте». А я услыхал, что из Ивановской тюрьмы переведут в Гусь, и вспомнил: там охрана знакомая, надо письмо передать. Написал на спинке рубахи и про обвинение, и про допросы, зашил в рукав пальто. А когда в Гусь доставили, прошу охранника: «Будь человеком, передай пальто жене, мне-то уж не понадобится». Передал. Паня моя видит нас на прогулке. Чувствую — не нашла письма. «Как дела, Аким?» — кричит. А я ей: «В рукаве дела! В рукаве!» Насилу поняла она, распорола пальто. Мать моя взяла тот лоскут — и в Москву, в прокуратуру. Что вы думаете — разобрались, сняли обвинение…

И в этом случае проявилась натура Горшкова.

Не вина знаменитого председателя, что эталон хозяйства, созданный им для Мещеры, не был повторен в соседних артелях, что колхозы низменности в тяжком положении. К осени 1965 года пятнадцать хозяйств Гусь-Хрустального района «сидели» на картотеке № 2: поступлениями на их счета банк расплачивался с кредиторами. Урожай зерновых — по пословице: «сам придет, товарища приведет», то есть сам-два. Взрослый трудоспособный колхозник района работает в артели в среднем лишь 113 дней в году. Особенно сложно в так называемой «Курляндии» — бывшем Курловском районе. Этот угол Мещеры известен всей России «красилями» (изготовлявшими по трафарету дешевые ковры) и отходниками-плотниками (они же «шибаи», «шабашники», «журавли» — и каких еще только прозвищ не придумано!).

В деревнях, где развился отхожий промысел, бюджеты крестьянских семей практически перестали зависеть от колхозной экономики. Избыток рабочих рук, как ни странно, подрывал и полеводство и животноводство. Борьба с отходом велась в моральном, так сказать, аспекте. «Красиля» и «шабашника» старались то заклеймить, то уговорить, не давая себе труда оценить явление экономически. Образчик такой пропаганды приводит Виктор Полторацкий в своем очерке «Красили». Сам автор всецело на стороне «клеймящих», но это лишь придает примеру убедительности.

Районная газета Гусь-Хрустального напечатала открытое письмо журналиста Емельяненко молодому «красилю» из деревни Овинцы Виктору Макарову. «Виктор, ты можешь идти широкой светлой дорогой и приносить пользу людям, — писал газетчик. — У тебя золотые руки плотника, и они очень нужны колхозу. Одумайся и согласись, что богат не тот, кто берет, а тот, кто дает. Вот ты и отдай колхозу свой труд, свой молодой задор и энергию. И поверь, что ты станешь счастлив и богат душою».

В. Полторацкий помещает (сохраняя ошибки плотника) ответ на эту проповедь:

«Дорогая редакция! Ну, а вернее т. Емельяненко. Я вернее Виктор Макаров отвечаю на вашу статью, озаглавленную под названием «Трясина» за 24 ноября 1962 года. Да, действительно, это позорный промысел — краска. И я пока что порвал с нею. Но как ни горько, пожалуй, опять придется взяться за него или за что-то. Ведь в колхозе ни гроша не получаем, спрашиваем, как же быть, что делать? Вы скажете, что нужно работать. Но ведь если работать, то нужно что-то за это иметь, вернее получать.

А мы за что обиваем руки? Возможно было бы что и получить, но… Вот ведь часто встает это слово «но» и в нем очень трудно разобраться. Мы простые колхозники иногда понимаем и чувствуем душой, что неправильно делается то или другое дело, но сделать ничего не можем, а почему я скажу: начальство, вернее председатель. Ведь его колхозники не выбирали, а поставил р-он. У него получается так, раз в районе знакомство, и — должность его.

Вы знаете, т. Емельяненко, ведь у нас в колхозе всего 400 га земли на 800 человек рабочей силы. Это смех, если сравнить с целинными землями. И я хочу поехать в Оренбургскую область. Сейчас, как вы знаете, у нас почти все уехали на калым, а вернее на заработок, я же остался дома. А ведь у меня семья двое детей с 4 до 2 лет и жена Антонина. А золотое яблоко с неба не упадет и жить чем-то надо… Извините что написал где не так и не складно. С четырьмя классами много в литературе и письме не постигнуто. Досвидание — В. Макаров».

Написано как раз и складно, и умно, и глубоко. Больше ничего к характеристике красильного промысла не добавишь. Думается, что в диспуте писателя и журналиста с мещерским плотником победил безусловно последний.

А с плотницким промыслом мне довелось знакомиться в колхозе «Искра». Удивительно красивы, полны жизни его деревни — Купреево, и Филатов, и Якимец. Дома свежие, крестовые, иные расписаны так, что стоят в снегу предивными павлинами. Многолюдно, многодетно на улицах: только прошел зимний Никола, плотничьи бригады слетелись из дальних краев, где свадьбу гуляют, где обмывают обновы — мотоциклы, телевизоры.

Председатель колхоза Григорий Трофимович Романченко, — пожалуй, единственный здесь мужчина, не уходящий в отход, — помог войти в курс дела. Пятьсот гектаров пашни в артели («я четыре года здесь — то засохнет, то замокнет, нынче зерновые так и не убирали»), сто тридцать коров, трудоспособных — семьсот человек, а зимою занято человек тридцать. На работу — по очереди, на трудодень в шестьдесят пятом году дали по рублю, колхоз — на картотеке № 2. Механизаторы — и те в отход тянутся.

Купреевские мужики освоили плотницкое дело (рубят типовые фермы и колхозные клубы) всего года три назад, до того занимались лесоповалом. Впрочем, особенность здешних бригад в том, что они и лес сами заготавливают; вот делянка, лес «кверху макушкой», а вот площадка, на ней через два месяца должна стоять ферма. Четыреста плотников формируются в двадцать — двадцать пять бригад, работают больше по Северу: в Вологодской, в малолюдной Архангельской области, в Коми. В году — три сезона, одним днем все уезжают, разом и возвращаются. Сезоны «нарезаны» с учетом сенокоса и работ на приусадебных участках, объем же колхозных работ так невелик, что с ними в неделю справляются. Первый выезд после сева, с 25 мая но 10 июля, второй — после сенокоса и уборки, с 25 сентября по 19 декабря, третий — с 1 февраля по 15 апреля. Бывает, что и «пролетают», подряда не снимут, но это крайне редко. Работают только аккордно и непременно хорошо, добросовестно — худая слава очень опасна, подряда потом не добудешь. Как правило, плотник за один сезон привозит чистыми тысячу рублей, в год — три тысячи или чуть меньше. Сосед председателя Николай Федорович Зобанов стал брать с собой подросшего сына, и на этого Николу они отдали матери две тысячи двести рублей. Грушин Петр Ермолаевич с сыном же за два с половиной месяца заработал 2500. Николай Николаевич Романов (его председатель уговаривает идти к себе заместителем, да тот упрямится — зарплата слаба) стал брать в поездки жену, их заработок за сезон — две тысячи.

Мне приходилось видеть мещерцев в работе — они рубили дворы под Белозерском на Вологодчине. За последний десяток лет довелось наблюдать за «шабашниками» из Чувашии, Западной Украины, Армении, и Омской области, и на Алтае, и на стройке дороги Абакан — Тайшет, и в Заволжье. «Длинный рубль» таких бригад — чушь, злая выдумка, тягучая клевета. Получают они на руки сметную стоимость, не больше. Банк контролирует строго, и колхоз, стройуправление, совхоз не могут уплатить «шабашнику» больше, чем положено по смете. Секрет же высоких заработков — в очень длинном рабочем дне («со светом работаем»), в блестящей организованности, отменной дисциплине и обученности каждого члена бригады. Прогулы, опоздания, пьянка исключены совершенно, мера наказания одна — того, кто работает хуже других, в следующий раз не примут в бригаду. И в иную не примут тоже. Простоев из-за материала почти не бывает: подряд обычно берут, когда у заказчика уже есть все нужное или сами материал добывают, или параллельно ведут два объекта. Плотники хорошо читают чертежи, функции прораба обыкновенно на бригадире, самом опытном и бывалом. Материал расходуют бережно, не воруют и часто получают за сэкономленное. Смета рассчитана на скверную организацию, медленную работу, «шабашники» же работают быстро и ладно — тут весь корень. В ответ на речь о «длинном рубле» мещерский плотник обычно показывает ладонь — сплошную мозоль. В поездке живут трудно, «вкалывают» на износ, тем и вызваны значительные отпуска после сезона.

В «Искре» районный «Межколхозстрой» уже два года воздвигает типовой скотный двор, председатель убежден, что объект не сдадут и в шестьдесят шестом году.

— А нельзя ли бригаду своих плотников оставить?

— Оставлять — так всех. А то ведь война пойдет: сосед заработает, а я тут на трудодне кукуй. Всех же мне не занять.

— А почему бы колхозу не брать строительные подряды?

— Как это? Мы что ж — строительная контора? Зачем нам?

— Чтобы жить коллективно.

— На это райком не пойдет. Есть же «Межколхозстрой», тресты есть. Что еще, стройколхозы делать?

Не дотолковались мы с Романченко. Председатель уже примирился со странной своей судьбой, поднял флаг «погибаю, но не сдаюсь». Гарантированная оплата на совхозном уровне «Искре» ничего не даст, так как заработок плотника (честно добытый, подчеркнем) в несколько раз превосходит среднюю оплату совхозного рабочего. Горькое следствие догматизма: промысел вовсе перестал быть помощником колхозу.

«Большевик» — один край, «Искра» — другой. А что меж ними? Даже в буквальном, географическом смысле между ними лежат два хозяйства: колхоз имени XVI годовщины Октября и сельхозартель «Советская Армия». В этих-то деревнях промысел в движении, все выгоды и трудности, препятствия, сложности на виду.

Степан Петрович Гинин, председатель «Шестнадцатой годовщины», живой чернявый человек, несколько лет назад едва ушел от суда за подсобное предприятие: ездил просить защиты у депутата Горшкова, торопливо разорил все устроение, подтвердил бескорыстие свое, тем и спасся. Образование он получал в Институте народного хозяйства имени Плеханова, умения поставить дело ему не занимать, исподволь сделал расчеты, прощупал пути реализации, прикинул ассортимент — и ждал. Выдавал справки ста пятидесяти своим отходникам, перебивался с хлеба на квас, должал дояркам в удивительной уверенности, что долго так не протянется. И уже осенью шестьдесят четвертого разослал по инструментальным заводам давно сохнувшие образцы — ручки с молотком, напильником, держаки всякие. Заказы посыпались телеграммами, он хранит чью-то директорскую резолюцию: «Образцы замечательные, обязательно заключите договор. Доложить». Столярная, оборудованная в старом коровнике, позволила занять с ноября до сенокоса девяносто мужиков, дала 54 тысячи рублей дохода. Гинин расплатился с долгами, поднял оплату на фермах, в полеводстве. Первый же денежный дождик словно смыл с хозяйства плесень бедности, а тут еще — мартовские цены. В шестьдесят пятом «Шестнадцатая годовщина» взяла по 207 центнеров картошки в целом по колхозу! Такого и «Большевик» не достигал. Намеки насчет губительности коммерции для урожаев Гинину уже были не страшны: он задумал устройство культурного молочного хозяйства с долголетними пастбищами, с чистопородным стадом, а для этого нужны были сотни тысяч!

Минувшей зимой ушли в «шабашники» только двое из полутораста древоделей. Но узнав, что на ручке, киянке, держаке дома зарабатывают по 150–180 рублей в месяц, спешно вернулись. Вся трудность в том, что своего леса у «Шестнадцатой годовщины» нет, приходится покупать. Промысел в таких условиях может дать нужную рентабельность только при чрезвычайно основательном экономическом расчете и прогнозировании. Тут «Большевик» не скопируешь: нужно «вбить» в изделие максимальное количество труда. Гинин рассчитывает, что кубометр леса, пущенный на держаки к лопатам, дает 54 рубля дохода, на ручки к молоткам и напильникам — от 124 до полутораста, а стоит взяться за точеные ольховые пуговицы, или красивые пряжки, или босоножки-сабо (Росгалантерея гарантирует сбыт) — можно получить все триста. В первый год колхоз купил для переработки три тысячи кубов леса, теперь намерен сокращать траты на сырье и растить валовую стоимость изделий.

У Степана Петровича понимаешь, что организация промысла — одна из сельскохозяйственных наук, не менее сложная, чем агрономия, селекция, зоотехния. Информация о спросе и предложении, определение выгоднейшего в данных условиях ассортимента, техническое обслуживание простейших мастерских, увязка подсобных колхозных и совхозных предприятий с работой промышленности — все это исключает кустарный подход, требует четкой специализации и кооперации, требует грамотных, свободно мыслящих людей. И задолго до того, как о промысле заговорили вслух, Степан Гинин послал в облисполком проект о создании «колхозно-совхозного совета производственных предприятий».

Колхоз Гинина — это переходная, так сказать, ступень от рядового мещерского хозяйства к «Большевику». Сам переход происходит в значительной степени благодаря деловитости, смелости, коммерческой струнке председателя.

А сельхозартель «Советская Армия» — рядовую, то есть крайне слабую экономически, — недавно взяла на свои плечи маленькая, хрупкая женщина, работница райплана Александра Ильинична Копейкина. Пятьдесят тысяч на картотеке № 2, даже дояркам не плачено по два года, все прохудилось, поля не кормлены лет двадцать, почерневшая избенка конторы от ветра качается — хозяйство пугало и матерых «районщиков».

Ильинична пришла с желанием вложить в дело всю душу, костьми лечь, а колхоз поднять. Вместе с тем она принесла весь комплекс воспитанных районной средой предрассудков: что залог успеха в правильно доведенном задании, в разъяснительной работе и т. д. Она знала, что Гинин поднимается на промысле, даже леса своего не имея. Но сама она, имея лес, к подобным занятиям относилась с брезгливостью: все же «барышничество», негоже посланцу райкома браться за опасные дела. Ильинична умела разбросать задание по хозяйствам, подготовить вопрос на бюро, бывала уполномоченным, постигла и квадратно-гнездовой сев, но сделать из копейки две не умела. И это неумение считала как бы признаком политической зрелости. Эта черта отмечает многих «районщиков». Людям десятилетия внушали, что обмен колхоза с государством и не может быть эквивалентным, что прибыль, выручка — категория для спекулянтов, а честный хозяйственник знает один план. Избавление от предприимчивости служило психологической опорой неэквивалентного обмена.

Аким Васильевич Горшков согласился помочь Ильиничне советами по ассортименту и сбыту, обещал своих людей подослать в «Советскую Армию», мне же подсказал ход: незло покритиковать Копейкину в газете за то, что в отход мужиков отпускает, а промысла не заводит, хоть вся в долгах. Газетное слово будет вроде бы указанием, подтолкнет к действию.

Статью напечатали. Александра Ильинична не обиделась, стала, как говорится, принимать меры — и пошли тут мытарства, начались хождения по мукам, о каких мы и не подозревали.

Аким Васильевич сказал, что надо прежде всего уговорить отходников остаться на зиму, обещая твердый заработок. Затем строить мастерскую, пускать пилораму и делать снеговые лопаты, тарную дощечку, штакетник — о сбыте тревожиться нечего.

Отходники поверили, остались. Но в районе не нашлось проволоки такого-то сечения, чтобы подвести энергию. Ильинична прислала мне письмо с просьбой проволоку ту добыть. Способности газеты были явно переоценены. Потом обнаружилось, что в «Сельхозтехнике» никто не умеет отладить пилораму. Потом плотники стали денег просить — оставила дома, так помогай.

В отклик на газетную статью москвич, старый большевик С. И. Лоскутов, прислал в колхоз образцы изделий из бересты: кузовки, корзиночки, очень красивые, пахнущие лесом, летним днем. Обещал научить делать сувениры, звал к себе.

Ильинична отрядила в Москву Михаила Васильевича Куделькина, плотника, бывшего бригадира и вообще человека надежного. Постигнув берестяную науку, Михаил Васильевич стал искать каналы сбыта. Мы вместе, забрав образцы, отправились в ГУМ.

В сувенирном ряду, куда мы поначалу наведались, наш товар очень понравился. Не то что покупатели — сами продавщицы, модные девушки, тянули к себе кузовки! За штуку предлагали полтора рубля. (Мы перемигнулись: нас тревожило, дадут ли тридцать копеек, без этого прибыли не видать.) Но образцы были нужны для заключения договора.

После долгих хождений по кабинетам (сувенирный отдел отсылал в хозяйственный, тот выпытывал, а есть ли у нас утвержденные цены, а можем ли мы делать обечайки для сит) мы направились к коммерческому директору ГУМа А. П. Блинову. Положили на стол ему свою бересту и объяснили, что колхоз готов поставлять ее.

Блинов повертел кузовок в руках.

— А зачем это?

Куделькин объяснил: даме рукоделие держать, девочке за ягодой ходить (не тревожьтесь, он не протекает), просто — память о лесе. Чисто и духовито.

— Вид у него не товарный. Видите — некругло. И шершаво…

Заметно было, что Блинов тоскливо искал мотива, чтоб отказать нам, а мотив, как назло, не находился. И вдруг осенило:

— Да, а вы подумали, какой пример подаете молодежи? Ведь дерево без коры не может. А после вас все стиляги начнут что-то делать из бересты — и Подмосковье останется без березы!

Куделькин принял это за шутку. Но коммерческий директор не шутил, мотив ему понравился, он с подъемом заговорил об охране природы, о варварстве, о русском лесе.

— А почему ж вы лыжи не боитесь продавать?

Этот вопрос Куделькина испортил все дело. Ушли мы ни с чем. Михаил Васильевич и на вокзале все мотал головой: «Ну и ну…»

Зима не принесла «Советской Армии» ни рубля. Обнаружилось, что за промысел, пусть он и кустарный, кустарно браться нельзя.

Не вина — беда Копейкиной, что не воспитана в ней деловая струнка Гинина, что нет у нее за плечами громадного авторитета и опыта Горшкова. Но без помощника-промысла ни ее колхозу, ни пятнадцати другим артелям Гусь-Хрустального не обойтись никак! Теперь уж дело не в желании — оно появилось, не в косности сознания — она исчезла. Дело за живым, творческим органом («советом» он будет называться или как иначе), о котором писал Степан Петрович. За тем органом, который и деньгами на первое время помог бы, и инженера прислал, и обеспечил сбыт, и проволоку изыскал бы, — конечно, за известный процент от прибыли. Какую тьму забот могла бы снять с плеч председательницы и десятков ее коллег малая группа образованных, разворотливых специалистов!

Разрушалась система «второй тяги» долго, но так до конца и не была разрушена. Восстанавливать же ее — да по-новому, современно! — нужно как можно быстрее. Ведь доярки ждут, заработанное в позапрошлом году спрашивают.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.