II. Незавершенная модернизация семьи

II. Незавершенная модернизация семьи

Модернизация семьи – ответ на модернизацию воспроизводства населения.

Роль модернизации смертности как одного из величайших достижений современной цивилизации исключительна также и в силу того влияния, которое она оказала на всю организацию социальной жизни каждого отдельного человека и всего общества. Одним из главных оснований этой организации всегда служил фундаментальный процесс воспроизводства населения. Ни один социальный институт, никакие социальные и культурные нормы и ценности не могли не учитывать необходимости непрерывного продолжения человеческого рода. За тысячелетия человеческой истории социальная регламентация всех сторон жизни, влияющих на демографическое воспроизводство, с учетом их местной специфики у разных народов, в разных географических зонах достигла высокой степени совершенства.

При этом, как бы ни были разнообразны конкретные условия жизни людей и их отражение в культурных нормах, у всех у них всегда был один общий знаменатель: высокая смертность. Все культурно-нормативные системы, особенно в той их части, которая непосредственно касалась продолжения рода – отношения между полами, брака, семьи, – были подчинены требованию выживания, сохранения демографического равновесия в условиях высокой ранней смертности, что обеспечивалось соответственно высокой рождаемостью.

Высокую рождаемость не следует смешивать с многодетностью, последняя всегда была исключением, причем главным «корректором» была чрезвычайно высокая смертность детей. «Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни единого не осталось?» – писал в свое время Ломоносов[62]. Среднее же число выживающих и дающих свое потомство детей, судя по прямым дошедшим до нас свидетельствам, а главное, по темпам роста населения в прошлом, было небольшим, чаще всего колебалось вокруг двух, население если и росло, то очень медленно, иногда оно и убывало. В этих условиях отход от высокой рождаемости неизбежно привел бы к устойчивому сокращению населения, к вымиранию.

Огромное снижение смертности в результате эпидемиологического перехода коренным образом изменило положение вещей и, нарушив тысячелетнее демографическое равновесие, превратило высокую рождаемость из блага в опасность. Общество оказалось перед необходимостью значительного снижения рождаемости, и это потрясло все казавшееся незыблемым здание институционально-нормативной регламентации жизни людей, оно стало разрушаться.

Первой это почувствовала европейская семья, раньше всего во Франции, где и прозвучали первые инвективы в адрес нового семейного порядка. С его критикой выступил, в частности, консервативный французский социолог Ле Пле, обвинивший в разрушении семьи Французскую революцию. В конце XIX в. обличения Ле Пле пришлись ко двору русского консерватизма, его книгу перевел сам К. Победоносцев, который воспринял и его аргументацию. Он ссылается на выделенные Ле Пле три типа семьи, один из которых – неустойчивая семья – «представляет болезненное явление и заключает в себе очевидные признаки социального разложения»[63]. «Неустойчивая семья преимущественно встречается на Западе, и в особенности во Франции, среди населения, дезорганизованного за последние три четверти столетия вследствие принудительного раздела имущества. При таком порядке все дети, со дня вступления в брак или при получении возможности существовать сами по себе, покидают родной дом и устраиваются самостоятельно, оставляя в одиночестве престарелых родителей… Такой порядок роковым образом приводит и к уменьшению населения, ибо супруги из боязни многочадия избегают его. Итак, этот порядок служит всегда в обществе признаком расстройства или стремления к расстройству»[64].

Интересно, что ни Ле Пле, ни Победоносцев, ни многие другие, включая, не в последнюю очередь, марксистов, совершенно не заметили демографических оснований исчезновения прежнего семейного порядка, а все объяснения искали (и ищут до сих пор) в политической или социально-экономической сфере.

Между тем начавшаяся в XIX столетии трансформация извечного института семьи была просто естественным ответом на обозначившиеся уже и все лучше осознававшиеся изменения условий демографического воспроизводства. Вместо того чтобы рожать много детей, мирясь с их последующей высокой смертностью, и строить семейную жизнь, ориентируясь на как можно более высокую рождаемость, можно вести себя иначе, рожать меньше при уверенности, что все рожденные выживут, а высвободившиеся время и энергию направить на решение новых социальных и экономических задач, включая, среди прочего, и задачи воспитания детей, к которому теперь предъявляются другие требования. Одновременно открываются новые возможности индивидуальной самореализации, особенно для женщин, все силы которых в прошлом уходили на производство потомства.

Все это делает демографическую революцию одной из главных опор глобального модернизационного процесса, не менее важной, чем промышленная или урбанизационная революции. Между тем общественное сознание, как правило, не только склонно к недооценке исторического значения современных демографических перемен, но весьма неохотно смиряется с ними и признает их неотвратимость. На практике же новый демографический (и гендерный) порядок неизменно демонстрирует свои огромные конкурентные преимущества и быстро распространяется, обрекая на гибель всю институционально-нормативную систему, сложившуюся при старом порядке. Общество вступает в полосу поиска, в котором участвуют сотни миллионов, а может быть, и миллиарды семей на протяжении нескольких поколений, постепенно преодолевая инерцию прошлого, отказываясь от сложившихся установлений и вырабатывая новые институциональные формы и новую культурную регламентацию индивидуальной, частной, личной жизни людей, трассирования их индивидуального жизненного пути. Поиск ведется единственным возможным в таких случаях путем – методом проб и ошибок, идет отбор наиболее конкурентоспособных, эффективных форм и норм.

Первыми и наиболее очевидными результатами этого коллективного поиска стали нуклеаризация семьи и распространение внутрисемейного регулирования деторождения, и еще недавно казалось, что главное уже произошло, и супружеская семья с небольшим числом детей стала той новой устойчивой формой, которая пришла на смену сложной многопоколенной семье прошлого. Однако теперь приходится поставить под сомнение устойчивость и этой формы, поисковый процесс не прекратился, оказался гораздо более далеко идущим, многоплановым и многомерным. В современной демографической литературе совокупность переживаемых семьей перемен обозначают чаще всего термином «второй демографический переход», хотя речь, по-видимому, все-таки идет не о собственно демографическом переходе, а о серии его следствий во всем, что касается организации личной жизни человека.

В Россию и демографический переход, и «второй демографический переход» пришли позднее, чем в страны западноевропейской культуры, имели и имеют свои особенности, отчасти связанные с «догоняющим» характером перемен, но это не отменяет их универсальной, общей для всех сущности.

Повторим еще раз, что фундаментальное значение для переживаемых семьей перемен имело обусловленное снижением смертности, особенно детской, отпадение необходимости в прежней высокой рождаемости, более того, все лучше осознаваемый императив отказа от нее. Снижение рождаемости стало естественным компонентом модернизации всей системы воспроизводства населения и запустило множество других перемен.

В поисках нового «расписания жизни». Поисковый, адаптивный характер этих перемен в брачно-семейной сфере очень хорошо виден при анализе возрастных характеристик брачности и рождаемости – за их динамикой прослеживается полное переустройство жизненного календаря современного человека.

В Западной Европе снижение рождаемости началось давно и вначале достигалось благодаря уникальному историческому феномену – поздней «европейской» брачности и соответственно более позднему началу деторождения. Число рождений уменьшалось, таким образом, «снизу», за счет ограничения прокреации младших материнских возрастов. Россия никогда не знала такого типа ограничения, поэтому даже в начале XX в. рождаемость здесь была намного выше, чем в Европе, притом что регулирование деторождения в браке тогда еще нигде (за исключением, может быть, Франции) не получило массового распространения и в большинстве европейских стран все еще оставалось очень смелой, нередко отторгавшейся общественным мнением социокультурной инновацией.

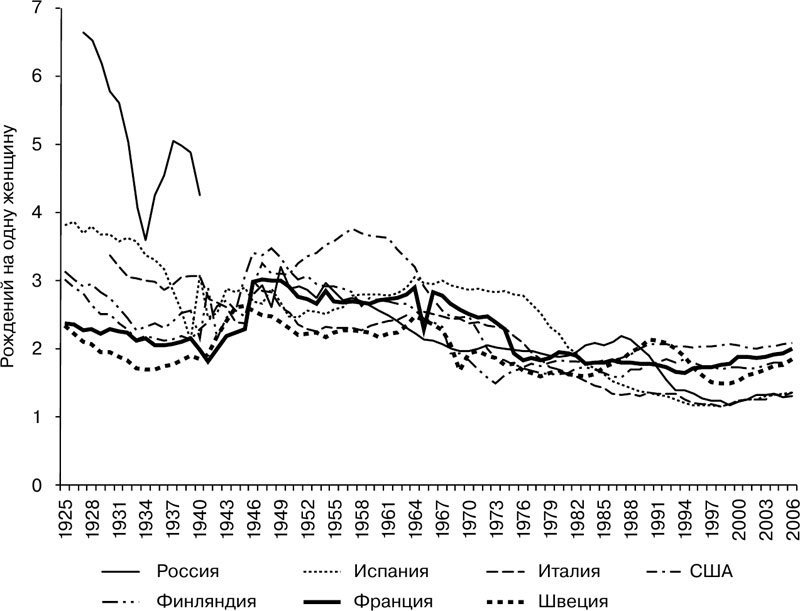

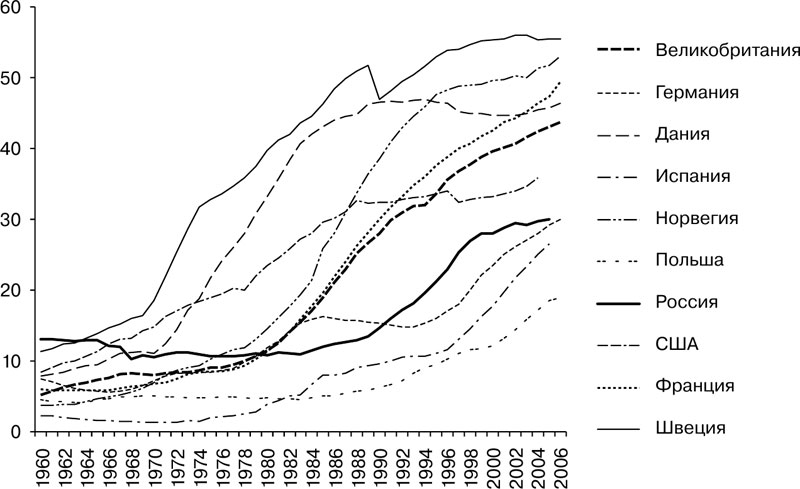

Тем не менее идеи такого регулирования – с помощью аборта или противозачаточных средств – к этому времени уже вошли в число модернистских ценностей передовых слоев в Европе, оттуда еще до революции проникли в Россию и легли на благодатную почву в послереволюционную пору, когда, в отличие от Европы, они не встретили здесь организованного консервативного противодействия. Стремительное снижение рождаемости в России в XX столетии и сближение с европейскими странами было достигнуто именно за счет использования этой инновации, без обращения к европейскому опыту поздней брачности. В конце 1920?х годов, накануне форсированной индустриализации и урбанизации, коэффициент суммарной рождаемости в России превышал 6,5 и был в 2–3 раза выше, чем во многих западных странах. 20 лет спустя, в конце 1940?х годов, он уже не отличался от показателя, типичного в то время для большинства западных стран, и сохраняет сходство с ними до сих пор (рис. 4).

При этом для России было характерно снижение рождаемости «сверху», за счет ее более раннего прекращения и исключения из процесса прокреации старших материнских возрастов. По оценке С. Захарова, до конца 1920?х годов, т. е. до начала активной фазы демографического перехода в России, на долю женщин в возрасте 30 лет и старше приходилось примерно 55 % всех рождений[65]. К концу 1960?х годов эта доля упала до 30 % и ниже.

Рис. 4. Коэффициент суммарной рождаемости в России и некоторых западных странах

Но и западные страны не стояли на месте. В конце концов, и здесь «неомальтузианское» регулирование рождаемости в браке получило общественное признание и стало вытеснять ее «мальтузианский» контроль с помощью поздней брачности, брак стал молодеть. Еще в начале 1930?х годов в Великобритании 74 % женщин в возрасте 20–24 года были не замужем, к середине 1960?х – всего 42 %. Примерно за то же время показатель упал в Дании – с 68 до 45 %, в Нидерландах – с 75 до 53 %, в Норвегии – с 81 до 46 %, в Швейцарии – с 82 до 55 %, в Швеции – с 80 до 60 %[66].

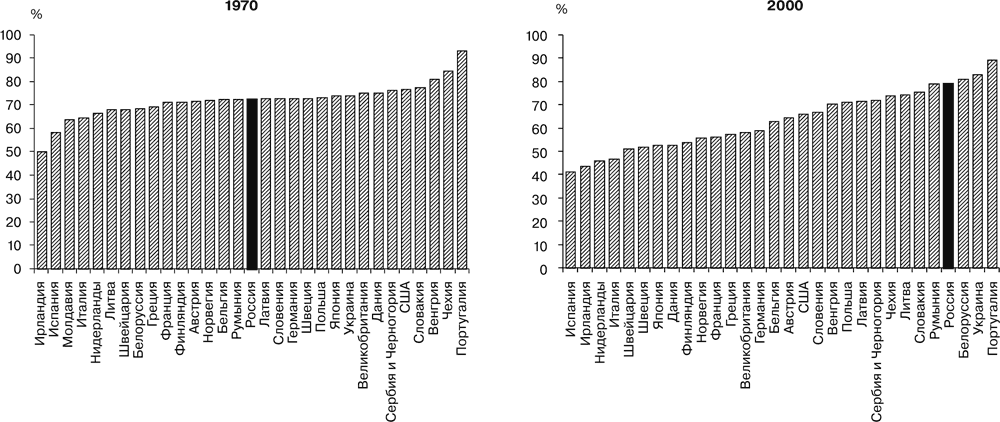

Соответственно снизился и возраст женщин при рождении детей, и жители западных стран также перешли к ограничению рождаемости «сверху», доля рождений в возрасте до 30 лет в большинстве европейских стран в это время была примерно такой же, как и в России (рис. 5, левая панель).

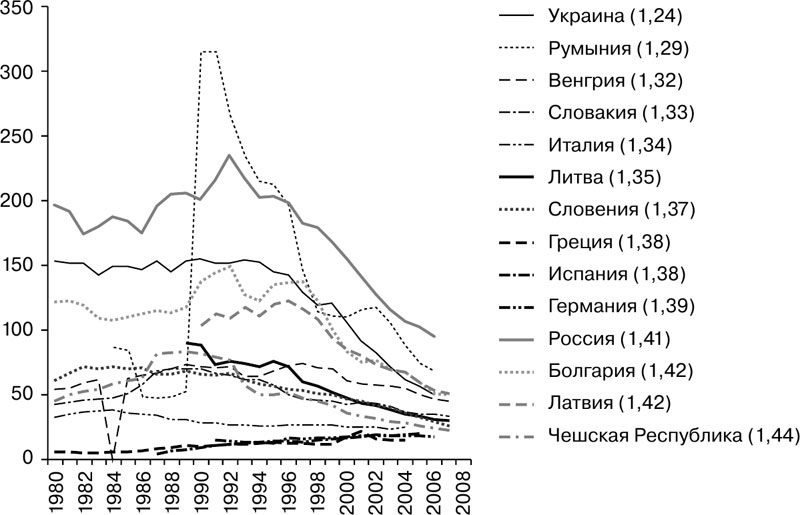

Это изменение легко объяснимо. В 1960?е годы в распоряжении западных обществ были уже надежные противозачаточные средства, лишившие поздние браки их демографического оправдания, они были приняты обществом. Постепенность расширения контроля над рождаемостью со стороны женщины или супружеской пары в западных странах позволила избежать советских шараханий от одной крайности в другую. В советской России столь же объективно неизбежный путь к такому контролю сопровождался то полной свободой, то полным запретом аборта, всегда подозрительным отношением к противозачаточным средствам, да и к самой идее свободы прокреативного выбора, что, в конечном счете, обернулось небывалым распространением аборта, которое лишь в самое последнее время начинает сокращаться. С точки зрения распространенности регулирования родителями числа и времени рождений, российское население давно уже «неомальтузианское», но с точки зрения методов такого регулирования, оно все еще на полпути, аборт до сих пор остается серьезным конкурентом планированию семьи[67] (рис. 6).

Казалось бы, накопленный к началу 1970?х годов опыт позволял говорить о том, что, получив возможность контроля над «календарем» рождений, женщины, супружеские пары сделали окончательный выбор в пользу более ранних рождений. Так, во всяком случае, казалось мне, когда я писал в 1970?е годы, что «теоретически этот контроль может проявляться в значительном увеличении интервалов между вступлением в брак и рождением первого ребенка, а также между рождениями, но практически основным оказывается другой путь – сокращение периода репродуктивной деятельности за счет более раннего ее завершения»[68]. Однако это заключение оказалось слишком поспешным, ибо коллективный поиск более удобного «календаря жизни» продолжался и как раз в 1970?е годы приобрел новое направление. Ограничение рождаемости «сверху» снова стало уступать место ее ограничению «снизу», рождение детей опять стало сдвигаться к старшим возрастам.

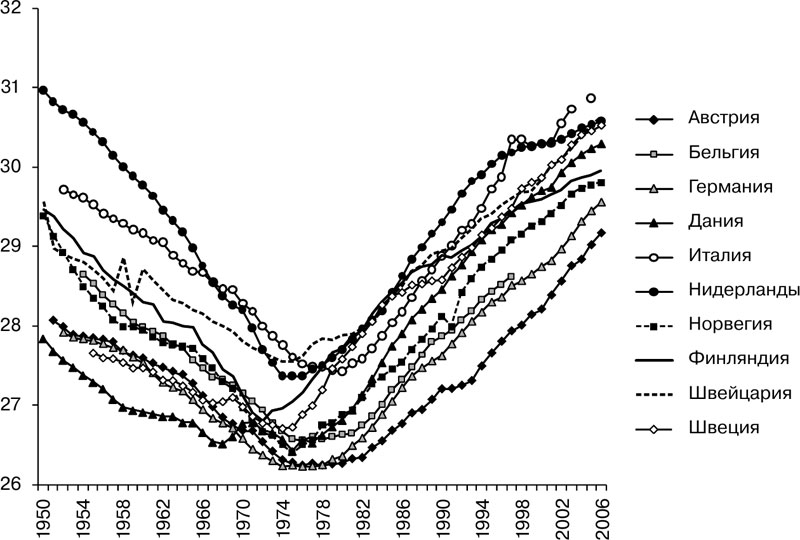

Этот стихийный поворот имел всеобщий характер, что с необыкновенной отчетливостью видно на рис. 7, где представлена динамика среднего возраста матери при рождении ребенка для 10 европейских стран, по которым соответствующие данные имеются с 1950?х годов.

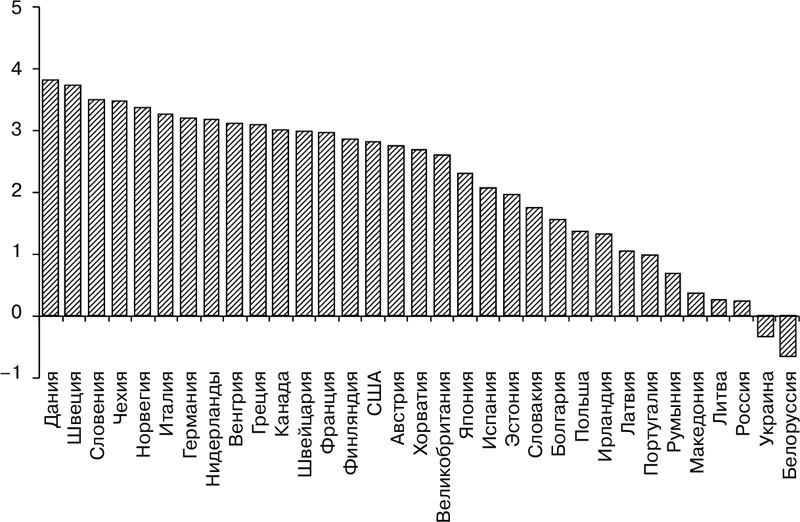

За короткое время средний возраст матери во многих европейских странах, в США, в Японии вырос на 1–3 года, иногда даже больше (рис. 8). Конечно, это не было случайным совпадением.

Сдвигая время рождения детей к более поздним возрастам, люди повсеместно получали новые возможности использования периода своей жизни до рождения ребенка в образовательных, экономических и гедонистических целях. Теперь они вступают в пору родительства, да и в пору профессиональной деятельности экономически и социально, интеллектуально и эмоционально более зрелыми, чем прежде. Сопряжено ли это с какими-то социальными издержками? Очень может быть, однако само по себе это ни о чем не говорит. Важно, что перевешивает, – плюсы или минусы, но судить об этом пока рано. Поколения, опробующие новый «календарь жизни», еще только накапливают опыт, а новому «календарю» еще предстоит доказать свою конкурентоспособность, и он либо закрепится, либо будет отклонен самой жизнью. Модернизм в семейной сфере, как, впрочем, и во многих других, проявляется не в том, что самое последнее нововведение признаётся и самым верным, а в готовности вести непрерывный поиск и отклонять неэффективные варианты.

Рис. 5. Доля рождений у женщин в возрасте до 30 лет в некоторых странах в 1970 и 2000 гг.

Рис. 6. Число абортов на 100 живорождений в некоторых странах со сходным уровнем рождаемости (в скобках – коэффициент суммарной рождаемости в 2007 г.)

Рис. 7. Средний возраст матери при рождении детей всех очередностей в 10 европейских странах, лет

Рис. 8. Увеличение (снижение) среднего возраста матери при рождении ребенка между 1975 и 2005 гг., лет

Участвует ли в этом коллективном поиске, в частности, в поиске нового «расписания жизни», Россия? Если и да, то не в первых рядах.

К середине 1960?х годов Россия не отличалась от ведущих европейских стран или Японии не только по распространенности внутрисемейного контроля рождаемости (хотя и с использованием более отсталых средств), но и по ее календарю. Средний возраст матери при рождении детей всех очередностей в России в 1965 г. составлял 27,4 года[69] (в Великобритании и Германии – 27,1, в Швеции – 27,2, во Франции и Польше – 27,3, в Японии – 27,6 года). Некоторое время повсеместно еще продолжалось снижение среднего возраста, но в начале 1970?х годов развитые страны одна за другой переходили к росту показателя, и в 1980?е го ды он уже рос почти везде. С начала 1980?х годов наметился его небольшой подъем и в России, но здесь вскоре снова возобладала тенденция к снижению, средний возраст матери упал до уровня, какой в Европе почти не встречался, и только после 1994 г. рост, теперь уже более уверенный, возобновился. Но и сейчас этот показатель в России – 26,6 года в 2006 г. – один из самых низких среди промышленно развитых стран (он почти нигде не опускается ниже 27 лет, в Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Норвегии, Португалии, Словении, Франции превышает 29 лет, в Австралии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Японии – выше 30 лет), а доля рождений у матерей в возрасте до 30 лет – одна из самых высоких (рис. 5 на с. 130, правая панель).

Дифференциация прокреативного поведения. Переход к сознательному управлению «прокреативными исходами», числом и временем появления детей – в ответ на снижение смертности и вместе с ним – означал переход к совершенно новому уровню контроля обществом демографического воспроизводственного процесса, что не могло не вызвать далеко идущих перемен. Это было осознано не сразу, и только когда стал набирать силу «второй демографический переход», стало ясно, что уже казавшиеся очень большими перемены еще далеко не окончены.

Более 30 лет назад я писал о преодолении в процессе демографического перехода традиционной слитности матримониального, сексуального и прокреативного поведения и об их автономизации[70], но не мог предвидеть, что дифференциация демографического поведения, так или иначе связанного с рождаемостью, продвинется намного дальше, свидетельствуя о новом усложнении этого поведения, а стало быть, и задач социального управления им.

Внутренняя дифференциация глубоко затронула само прокреативное поведение и его связь с родительством. Социальное родительство – усыновление, удочерение – существовало наряду с биологическим всегда, было социально одобряемым, но оно никак не затрагивало прокреативного поведения. Напротив, биологическое родительство, отделенное от социального («незаконнорожденность»), тоже, конечно, не новость, как правило, социально осуждалось, было чем-то маргинальным. Теперь появление и развитие новых репродуктивных технологий – экстракорпорального оплодотворения, в том числе с использованием донорского генетического материала, суррогатного материнства – породило массу новых вариантов прокреации и связанных с ними вариантов родительства. «Происходит отделение не только генетического родительства от социального, родительства как такового от репродукции, но и диверсификация внутри не-генетического родительства, выражающаяся в отделении друг от друга разнообразных его форм»[71].

Матримониальный плюрализм. Параллельно идет эрозия «стандартного» традиционного брака, матримониальное поведение также дифференцируется, и появляется множество различных вариантов организации личной жизни человека, единственной дозволенной формой которой всегда считался именно такой «стандартный», как правило пожизненный, официально признанный государством и (или) церковью брак, соединяющий воедино социально-экономическое обустройство индивидуальной жизни, секс и производство потомства. Конечно, всегда существовали и достаточно многочисленные отступления от идеала традиционного брака, говорившие, скорее всего, о несовершенстве идеала, но все общества мирились с этим несовершенством во имя обеспечения устойчивости жизненно важных функций, которые выполнял такой брак.

Некоторые из этих функций – производственные, воспитательные и т. п. – были потеснены уже тогда, когда началось превращение аграрных сельских обществ в промышленные и городские, что выбило многие основания из-под ног традиционной крестьянской семьи. Но производство потомства все еще казалось незыблемым фундаментом сохранения традиционных семейных форм. А затем настало время, когда глубокие изменения в извечном процессе воспроизводства населения стали колебать и этот фундамент.

Еще Ф. Энгельс предполагал, что в будущем «отпадет беспокойство о “последствиях”, которое в настоящее время составляет самый существенный общественный момент – моральный и экономический, – мешающий девушке, не задумываясь, отдаться любимому мужчине»[72]. Энгельс связывал эту перспективу с обобществлением средств производства, утратой семьей роли хозяйственной единицы общества и переходом в его руки воспитания детей. События развивались иначе, но кое-что из этих предсказаний сбылось. В частности, действительно отпало беспокойство о «последствиях» – но не потому, что были обобществлены средства производства, а потому, что в силу демографических изменений исчезла природная спаянность секса и прокреации, и их разделение получило социокультурную легитимацию.

Причина была другая, но результат был именно тот, который предвидел Энгельс, – «постепенное возникновение более свободных половых отношений, а вместе с тем и более снисходительного подхода общественного мнения к девичьей чести и к женской стыдливости»[73]. «Отношения полов станут исключительно частным делом, которое будет касаться только заинтересованных лиц и в которое обществу нет нужды вмешиваться. Это возможно благодаря устранению частной собственности и общественному воспитанию детей, вследствие чего уничтожаются обе основы современного брака, связанные с частной собственностью, – зависимость жены от мужа и детей от родителей»[74].

По сути, здесь предсказаны сексуальная революция и многие другие социальные изменения, которые действительно произошли или происходят, хотя начались они совсем не в тех странах, в которых пытались уничтожить частную собственность и следовать «принципам коммунизма». Впрочем, серьезных перемен в семейной жизни ожидали и люди, далекие от идей Энгельса, но просто внимательно наблюдавшие за уже происходившими сдвигами и пытавшиеся вникнуть в их внутреннюю логику. «…Семья эволюирует, – писал Лев Толстой, – и потому прежняя форма распадается. Отношения полов ищут новой формы, и старая форма разлагается. Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя многое намечается. Может быть большое количество людей, держащихся целомудрия; могут быть браки временными и после рождения детей прекращаться, так что оба супруга после родов детей расходятся и остаются целомудренными; могут дети быть воспитываемы обществом. Нельзя предвидеть новые формы. Но несомненно то, что старая разлагается…»[75].

Эти слова были написаны более столетия назад, с тех пор многое наметилось с гораздо большей определенностью, хотя и сейчас едва ли возможно предвидеть, к чему приведет эволюция форм организации личной, в том числе интимной жизни человека, его взаимоотношений с родителями и детьми и т. п. Пока на первый план выходит растущее разнообразие индивидуальных «семейных траекторий». «Супружество более не обязательно предполагает совместное проживание, совместное проживание возможно без заключения брака, деторождение далеко не всегда происходит в браке и на место стандартной последовательности событий в индивидуальных биографиях приходит разнообразие индивидуальных жизненных путей»[76].

«Второй демографический переход» начался и дальше всего продвинулся в западных странах, но, разумеется, не обошел стороной и Россию. Она еще в советское время выделялась на фоне европейских стран – и выделяется сейчас – очень высокой интенсивностью разводов, что, возможно, связано с высоким коэффициентом регистрируемой брачности, не оправданным современным содержанием брака. Оформление брачных уз с последующим, часто очень скорым разводом само по себе свидетельствует об очень сильной эрозии традиционного брака. В Западной Европе брачные партнеры давно уже не торопятся официально регистрировать свои отношения, отсюда – меньшее число браков, но и меньшее число разводов. Однако постепенно меняется отношение к зарегистрированному браку и в России. Как показал С. Захаров, начиная с поколений россиян, родившихся во второй половине 1960?х годов, каждое следующее поколение проживает в официальном браке все меньшую часть времени совместной жизни с партнерами[77].

Рис. 9. Доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, в общем числе родившихся, в некоторых странах, %

Об этом же свидетельствует и растущая доля детей, рожденных вне зарегистрированного брака. В начале 1970?х годов эта доля в России находилась на уровне 10–11 %, в большинстве европейских стран он был ниже, а тогдашний шведский показатель порядка 30 % казался чудовищно высоким. Сейчас в Швеции он превысил 55 %, многие европейские страны по этому показателю значительно превзошли Россию, но и в России он значительно вырос и достиг шведского уровня середины 1970?х годов. В 2006 г. по доле детей, рожденных вне зарегистрированного брака, Россия была близка к Германии, ее догоняют католические Испания и Польша (рис. 9).

Таким образом, поведение россиян в брачно-семейной сфере так же, как и на Западе, постепенно дифференцируется. Наряду с привычным единственным типом брака, начинающегося с регистрации и продолжающегося до конца жизни одного из супругов, существуют нерегистрируемые браки, браки, начавшиеся без регистрации, а затем зарегистрированные, повторные браки как после формального развода, если брак был зарегистрирован, или овдовения, так и после прекращения предыдущего официально неоформленного сожительства, причем повторные браки еще чаще, чем первые, могут оставаться незарегистрированными, не переставая от этого быть браками. Есть браки, сознательно бездетные, малодетные и многодетные. Если добавить к этому, что дети рождаются как в браке, так и вне брака, брачные партнеры, зарегистрированные или нет, нередко имеют детей от разных браков, а так как развод не стигматизируется, то дети поддерживают отношения с обоими родителями и нередко ощущают себя членами двух новых семей, образовавшихся после развода родителей, то получается очень сложная мозаичная картина, которая существует в российской жизни, но слабо отражена в российском законодательстве или в представлениях благонамеренных политиков.

Эта картина будет неполной, если не упомянуть проблемы однополых браков, которые казались совершенно невероятными, пока брак представлял собой незыблемую твердыню стандартного образца, но теперь претендуют на признание в качестве лишь одного из вариантов сожительства наряду со многими другими. Такое признание противоречит традиционной европейской морали, европейским культурным установкам, и у него есть достаточно много противников. Тем не менее начиная с 1989 г. в двух десятках европейских (Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция) и ряде неевропейских (Израиль, Канада, Новая Зеландия, ЮАР, некоторые штаты США и Австралии) государств однополые сожительства были легализованы. В некоторых странах такие сожительства, хотя и вводятся в рамки закона, не приравниваются к браку. Так, согласно принятому во Франции в 1999 г. закону о Гражданском пакте солидарности (Pacte Civil de Solidarite, PACS), этот Пакт представляет собой «контракт, заключенный между двумя совершеннолетними физическими лицами разного или одного пола с целью организации совместной жизни»[78], но попытка зарегистрировать однополое сожительство как брак была отклонена французским судом[79]. Есть, однако, страны, в которых однополые сожительства могут быть зарегистрированы как брак (Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Швеция, ЮАР, некоторые американские штаты). При этом приходится рассматривать и правовые коллизии, возникающие в связи с рождением детей, в том числе и в результате использования новых репродуктивных технологий.

Легализация однополых сожительств несомненно связана с более общими изменениями, характерными для «второго демографического перехода». «Эти законы были приняты в общем контексте разочарования в браке. …Низкий уровень брачности – это один из элементов более широкого круга явлений, таких как рост числа разводов, внебрачных рождений и т. д., ставящих под сомнение классические семейные формы»[80]. И новое законодательство, и меняющееся общественное мнение отражают растущее осознание однополых сожительств как элемента более сложной, нежели традиционная, системы организации частной жизни людей, допускающей множество альтернативных вариантов и требующей и более сложных и дифференцированных норм культурной регламентации.

Даже и получившие ограниченную культурную санкцию однополые сожительства остаются все же маргинальным феноменом, будущее которого не вполне ясно. Пока они не вышли за пределы «западного» мира, да и внутри него они признаны далеко не везде. Здесь о них говорится для того, чтобы, обострив постановку вопроса, сделать более ясным сам вопрос: как общество, его институты, его культура могут и должны реагировать на глубокие и необратимые перемены? Уместно ли здесь морализирование, бичевание пороков и призывы к вмешательству государства в духе Юрия Крижанича[81], требование вернуться к якобы безупречным «традиционным семейным ценностям»? Или переживаемые семьей изменения заслуживают более спокойного и внимательного взгляда, большего доверия к тому стихийному поиску новых форм личной жизни, который ведут миллионы людей в десятках стран, в том числе и в России?

Чтобы ответить на этот вопрос, как и на другие вопросы, которые ставят переживаемые всеми современными обществами огромные демографические перемены, надо попытаться увидеть эти перемены в контексте всех социальных перемен, демографическую модернизацию – как интегральную часть общей модернизации.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Модернизация

Модернизация На сайте Rambler уж который раз Идёт модернизация дурная. И хочется в компьютер прокричать: «Головка у начальника

Ложь Семьи о Путине

Ложь Семьи о Путине Впрочем, бог с ним, с Сурковым! Говорено о нем в книге — переговорено…Так зачем Семье понадобилось лгать в мемуарах? Ответ на этот вопрос кроется в той самой феодальной выборочности оповещения ближнего круга Ельцина о принимаемых им решениях (хотя

«Тушки» для «семьи»

«Тушки» для «семьи» В Межигорье, судя по косвенным признакам, тоже начали понимать, что на данный момент перспективы светлого будущего «семьи» гаснут просто на глазах. Однако выводы из этой неприятности «семья» делает весьма специфические. Образно говоря, она принялась

Влияние семьи

Влияние семьи Каддафи утверждает: естественное право и мужчины, и женщины – свободный выбор. «Для человека, как отдельной личности, семья важнее государства». Семья для человека– это его колыбель и социальная защита. Понятие государства несвойственно

О кризисе семьи

О кризисе семьи В современном потреблядском мире семье не место. Встречаем старость у домика в деревне в одиночестве.Все мы живём в капитализме. Я понимаю, что уже достал вас своим марксом, но это факты жизни. Капитализм основан не на богатых засранцах и бедных

Радость для всей семьи

Радость для всей семьи Пока произносились речи, у тысяч покупателей, присутствовавших на открытии, были скучающие и нетерпеливые выражения лиц. Но как только торжественная часть завершилась, они ринулись в открытые двери. Одна женщина сказала, что она «в восторге по

Институт семьи

Институт семьи Это было сильно актуально, когда у людей стоял вопрос, прежде всего, в физическом выживании. В деревнях этот институт семьи был необходим ? те же самые дети являлись помощниками по хозяйству. Чем больше детей, тем больше будет помощников. Плюс, не было

Без семьи

Без семьи О том, почему в России не пишут семейных сагВ современной русской литературе практически нет семейных саг. Там, где в европейской и американской литературе давняя традиция, засеянная полянка с 300-летним газоном, у нас – пустота. Можно, конечно, вспомнить

Планирование семьи

Планирование семьи Планирование семьи, то есть определение интервала между рождаемостью детей, не возбраняется с точки зрения религии. Решение этой проблемы было известно в исламском праве и Шариате под названием азль (‘прерванный акт’). Азль заключался в том, что в

Судьба одной семьи

Судьба одной семьи То, что я хочу рассказать, не выдумка писателя: это отчет о судьбе семьи Павлова, проживавшей в Гжатске и в Гжатском районе. Я не прибавил от себя ничего: рядом с человеческой трагедией воображение молчит. Это не рассказ, а протокол. Это обвинительный акт

Диктатура семьи

Диктатура семьи ПодходЮридический подход самый щекотливый. Неловко запрещать то, что не приносит никакого видимого вреда. Да и сами запреты очень уж смахивают на то, с чего всё началось — с права преступить все эти запреты. Однако диктатура есть диктатура. На кону

Развод и разделённые семьи

Развод и разделённые семьи «Таймс» 8 сентября 1917 г.Милостивый государь!Доктор Джонсон[35] заметил как-то, что более всего раздражает нас спорщик, который, когда ему скажут: «Сад не плодоносит», непременно докажет, что пять яблок в этом саду всё-таки выросло. Профессор Уитни,

Добрый экран для семьи

Добрый экран для семьи ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"Криминал, разврат, разборки!" - такую оценку того, что показывают по телевизору, можно услышать не так уж редко. И не только в разговорах домохозяек на кухне, но и в печати. С одной стороны, с этим трудно спорить - дома-2 на некоторых

Незавершенная демографическая модернизация в России[53]

Незавершенная демографическая модернизация в России[53] Демографическая модернизация рассматривается в этой статье с позиций концепции «консервативной», или «инструментальной» модернизации России, развитой автором ранее[54]. В свою очередь, отправной точкой

I. Незавершенная модернизация смертности

I. Незавершенная модернизация смертности Успехи модернизации. Самым ярким свидетельством незавершенности демографической модернизации в России служит ситуация со смертностью.В сравнительно недалеком прошлом смертность была высока повсеместно, в 1870?е годы даже