Незамутненный взгляд (Илья Эренбург в годы, революции и гражданской войны)

В 15 лет Эренбург вошел в революционное движение, вскоре узнал тюремные нары и уже в неполные восемнадцать был вынужден уехать из России. «Эмигрантом со школьной скамьи» называл его Брюсов.

Встреча с Парижем ошеломила, этот город на многие годы стал его домом, не всегда гостеприимным. Эренбурга позвали к себе культура, поэзия, живопись. Не сразу, но довольно скоро, он отошел от социал-демократии. Начались скитания свободного художника, юного поэта, менявшего свои привязанности. Одна из них — увлечение католическим поэтом Ф.Жаммом была столь сильна, что Эренбург едва не принял католичество. Все это необходимо знать читателю, чтобы стали ясней те события в жизни автора, которые пока еще раскрыты недостаточно.

Важнейшая веха биографии Эренбурга — Первая мировая война. Корреспондент «Биржевых ведомостей» увидел окопы Северной Франции, русских солдат на Западном фронте, раненых в госпиталях. Это была суровая школа жизни, которая далеко увела от юношеских мечтаний. И все же, когда в феврале 1917-го из Петрограда пришла весть о революции, когда слово «свобода» стало притягательным, поэт без колебаний устремился в Россию. После трудной дороги через север еще воюющей Европы Эренбург в середине лета попал в уже пережившую июльский кризис столицу.

1.

Вступив в июле 1917-го на родную землю после почти девятилетнего отсутствия, поэт и журналист Илья Эренбург был полон надежд на революционные перемены. В первом же очерке «Париж — Петроград» не только рассказывал о трудном пути эмигрантов на родину и бурных событиях в столице, но и передал охватившую его эйфорию: «Все во Франции почуяли, как в душной Европе повеял свежий дух. Истомленная, окровавленная Франция услыхала слово „мир!“, сказанное смело и громко, не дипломатами или парламентскими граммофонами, а самим народом. Мало-помалу все поняли, что Россия ищет не лазейки, чтобы улизнуть, не сепаратного мира, а справедливого завершения войны».

Первые же недели пребывания дома — сначала в Питере, затем в Москве, а в конце августа снова в столице — показали, что события развиваются в опасном направлении. Слишком велик разрыв между верхами и низами, неустойчиво Временное правительство, опасны действия большевиков по дестабилизации власти.

Неприятие большевиков в очерках Эренбурга лета — осени 1917 года сочеталось с осуждением анархии, порожденной безвластием правительства Керенского. Поэтому в очерке «Наваждение», осудив корниловский мятеж, публицист написал, что, хотя «думы Корнилова ему ближе бреда выборгского рабочего», он останется, в случае столкновения со сторонниками генерала, по эту сторону баррикад.

Еще важнее для понимания того, как истаяли надежды Эренбурга на мирное демократическое развитие страны, свидетельства из очерка «В вагоне», рассказывающего о сентябрьской поездке через всю страну в Крым, к больной матери. Очерк появился в «Биржевых ведомостях» за десять дней до октябрьского переворота…

Автор едет в купе вместе с теми, кого называют «цензовыми элементами», он и на себе испытывает ненависть попутчиков, оказавшихся в коридорах, на площадках и крышах вагонов. Усталость от войны, от несправедливостей, всеобщее ожесточение Эренбург передает даже независимо от собственных пристрастий.

Ведь еще недавно он осуждал призывы покончить с войной. Теперь же не может оспаривать одного из пассажиров: «…кончать, говорю, надо… мне хоть царь, хоть Керенский, хоть большевики твои, — воевать крышка… Потому не хотим, сил нет…»

Видя раскол в обществе, Эренбург чувствует неизбежность трагического для России исхода. «Когда говорят „они“, „им“, „их“, — злобно глядят в полупритворенные двери купе. Здесь никакое соглашение, никакая коалиция немыслимы».

О том, как далеко ушел Эренбург от бывших своих товарищей-большевиков, можно понять по самой последней его статье, написанной перед роковыми для страны событиями. Статья «Виновники мятежа русских войск во Франции» обращена против большевистской пропаганды в армии. Называя «теперешних петроградских героев Троцкого и Лозовского» и рассказывая, к каким трагическим последствиям привел мятеж, Эренбург завершил статью словами, которые можно было повторить через десятилетия, когда подводился итог большевистского правления: «Нельзя ныне надеяться на „правосудие“, но пусть вся Россия еще раз проклянет не бедных обманутых людей, а истинных виновников ее позора!»

Но еще более трагические события ожидали Эренбурга в Москве, где он оказался в октябре семнадцатого.

2.

Свои чувства и мысли октября — ноября бывший большевик и эмигрант изложил в знаменитом романе «Хулио Хуренито», написанном спустя четыре года. И хотя между одним из героев этого романа — поэтом Эренбургом и автором есть разница, все-таки в «Хуренито» прослежены вехи ранней биографии вполне реального Ильи Эренбурга. Обратимся к ним как достоверному свидетельству.

«А когда мы приехали в Москву… трещали пулеметы… Как известно, бой длился неделю. Я сидел в темной каморке и проклинал свое бездарное устройство.

Одно из двух: или надо было посадить мне другие глаза, или убрать ненужные руки. Сейчас под окном делают — не мозгами, не вымыслом, не стишками, — нет, руками делают историю. „Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые…“ Но я сижу в каморке, жую холодную котлету и цитирую Тютчева».

Надо ли говорить, что даже реальные эпизоды на страницах сатирического романа не походят на автобиографические заметки. Здесь все сдвинуто и несколько искажено. Однако главное схвачено: отношение к несвободе, которая установилась в стране, провозгласившей царство свободы и равенства. Эренбург оказался вместе с большинством русской интеллигенции, чья позиция по-разному выражена в бунинских «Окаянных днях» (о существовании этих записок тогдашний русский читатель еще не подозревал) и в «Несвоевременных мыслях» М.Горького, печатавшихся в «Новой жизни».

Неприятие переворота проявилось в статьях Эренбурга, публиковавшихся в газетах Москвы, а затем Киева и Ростова, и в стихах, начиная уже с ноября семнадцатого. На последних нужно остановиться: почти все они из двух сборников — «Молитва о России» (1918) и «В смертный час» (1919) были десятилетиями сокрыты в так называемых спецхранах. Еще бы, Эренбург оплакивал гибель России, молился за нее, прямо называл виновников несчастий народа.

Эх, настало время разгуляться,

Позабыв про давнюю печаль!

Резолюцию, декларацию

Жарь!

…………………

Господи, пьяна, обнажена —

Вот Твоя великая страна!

В «Молитве о России», «Молитве о детях», «Молитве Ивана», «Моей молитве», «Божьем слове» и других стихотворениях послеоктябрьской книжки — обращения к Богу с просьбой спасти погибающую родину, которая тонет в грехе и безверии:

«Гряди, Христова страна! Была, росла и молилась. И нет ея больше… О всех могилах Миром Господу помолимся».

Религиозные мотивы были и в «Стихах о канунах» (1916), но там они носили иной характер, иногда молодой поэт мог даже бросить вызов Богу, чтобы затем просить прощения, называя себя «блудливым и богохульным». Здесь все иное, хотя, казалось бы, что может потрясти человека, увидевшего европейскую бойню. Теперь другие мотивы, ощущение Апокалипсиса. Приведу строки из «Божьего слова», помеченного, как и многие стихи, декабрем 1917. Вот что писал Эренбург в первые недели революционной Москвы:

В ту годину люди отступили от Господа,

И друг друга поджидали с ножами острыми,

И пустела земля трупами смердящими,

И глумились дети над болящей Матерью,

И горели наши церкви православный,

Подожженные по наущенью Дьявола.

Конечно, это сказано в дни еще продолжающейся Мировой войны, но Россия уже вне ее, и речь явно о другом — «о тех, что в тоске предсмертной молятся, о всех умученных своими братьями». Через несколько месяцев, пережив и боль Бреста, и удушение свободной печати, Эренбург скажет в стихотворении «Осенью 1918 года» (написано в августе, еще в Москве, незадолго до похожего на бегство отъезда на Украину, захваченную немцами):

Вольный цвет, дитя иных народов,

Среди русских полей занемог.

Привели они далекую свободу,

Но надели на нее ярмо.

В этих стихах нет языка прямой политики, бытовой конкретики, но авторская позиция вполне определена. «И страна моя по-прежнему раба. Шумит уже новый хозяин». Чтобы сказать это, нужен был опыт жизни в «совдепии», а в первые дни «триумфального шествия» новой власти оставалось надеяться: «Все изведав и все потеряв, да уйдет она (Россия. — А.Р.) от смуты», и молиться: «Ту, что сбилась на своем таинственном пути, Господи, прости!»

Тогдашняя критика, не касаясь позиции поэта, определила «Молитву» как «темную и религиозную поэзию» и утверждала, что перед нами — «стон, плач, что угодно, только это уже не стихи или еще не стихи». Но она же видела в каждой строке «великое страдание за Россию».

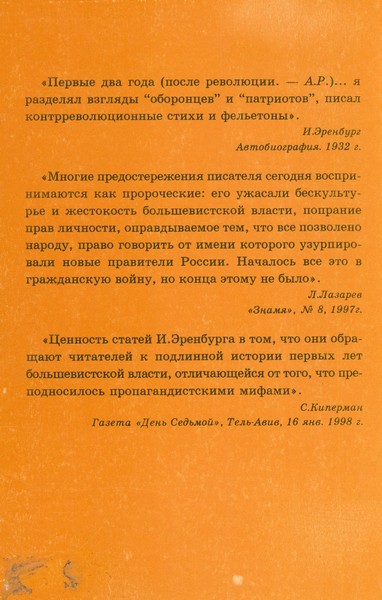

Через много лет, уже признав слабости своей первой поэтической попытки осмысления революционных событий, автор отмечал в одной из автобиографий: «Первые два года (после возвращения из эмиграции в июле 1917. — А.Р.) я разделял взгляды „оборонцев“ и „патриотов“, писал контрреволюционные стихи и фельетоны». В «Хулио Хуренито» о той поре с предельной откровенностью: «Прошла повсеместная панихида. Причем многие оплакивали то, чего раньше не замечали… Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их в многочисленных „кафе поэтов“ со средним успехом». Стихи «подкреплялись» фельетонами и статьями. Пищу для одних давали прежние фронтовые наблюдения — вплоть до весны 1917-го, материалы для других почерпнуты в Москве зимой и весной 1918 года. Эренбург в первой половине восемнадцатого пишет о быте и литературной жизни, о большевистских вождях, о войне и Брестском мире. Пожалуй, последнее событие решающим образом определило все написанное им в те месяцы. Мы говорим о статьях, ставших основой второго раздела этой книжки. В корреспонденциях, посылаемых в 1916–1917 гг. в «Биржевые ведомости», менее всего видны «патриотические» позиции автора, он даже сомневался в смысле войны, называл ее «бойней». Но когда новая власть провозгласила декрет о мире, а затем пошла на Брестский договор, после которого немцы на «законном» основании оказались под Курском, Эренбург открыто осуждал большевиков. Впрочем, еще раньше он прямо написал о них в уже упомянутой корреспонденции «Виновники мятежа русских войск во Франции» («Биржевые ведомости», 1917, 19/Х).

После революции этот подход проявился еще последовательней в осуждении некоторых поэтов, в частности В.Маяковского, за их «интернационалистское» отношение к войне. Но вопросом о войне расхождение с большевиками не ограничилось. Не менее важным было отношение к свободе, которое разделяли многие собратья по перу. Тут впору сказать о московской среде, в которой оказался Эренбург. Б.Пастернак, вспоминая об одном литературном вечере у известного мецената и поэта М.Цетлина, назвал гостей: Бальмонта, Ходасевича, Балтрушайтиса, Эренбурга, Инбер, Антокольского, Каменского, Бурлюка, Маяковского, Белого, Цветаеву. В эти же месяцы отмечены контакты Эренбурга с Буниным, А.Толстым, Крандиевской, Есениным. Как видно даже по приведенным именам, разница взглядов не мешала общению, хотя споры, порой, велись нешуточные. Не общался Эренбург с Блоком, который, видимо, считал его выпады против себя оскорбительными.

Эренбург не принял ни поэмы «Двенадцать», ни статьи Блока об интеллигенции. Долгое время университетские профессора убеждали нас (и почти убедили!) в ограниченности тогдашних писателей, не увидевших блоковскую правду, признававшую вину интеллигенции перед народом. Но если можно спорить с Эренбургом, когда он упрекает крупных поэтов — Маяковского, Есенина, Мандельштама в прислужничестве властям, а значит, в неискренности, то в другом ему не откажешь: он увидел у самых истоков нарождение сил, враждебных свободному творчеству, да и свободе вообще.

Блок провозгласил, что русская интеллигенция пошла против народа. И мы семь десятилетий повторяли эти слова, полагая, что волю народа выражали большевики, а те, кто позволил себе иметь собственное мнение о происходящем, — «враги народа». Как не вздрогнуть, увидев это словосочетание в эренбурговской статье января 1918-го.

Поразительно прозрение Эренбурга, который шаг за шагом оспаривает статью А. Блока. Не верит в свободные выборы в Советы, осуждает подбор судей по партийной принадлежности (ушли ли мы от этого хотя бы сейчас?), выявляет самое уязвимое в действиях большевиков — разрыв слова и дела. Достаточно напомнить, что писал Эренбург по поводу слов «Мир и братство народов», которые, по Блоку, определяли смысл происходящего. «Да, эти слова часто раздаются в речах большевистских ораторов и пестреют на „заборных“ воззваниях. Но разве не великие слова „Братство, Свобода, Равенство“ значатся на воротах парижских тюрем, на тысячефранковых билетах, на левом уголке смертных приговоров!» Не было у Эренбурга иллюзий насчет буржуазной демократии, он рассчитался с ней в «Хуренито» и следующем романе «Трест Д.Е.» (1923), но задолго до того понимал разницу между всеобщими выборами в разогнанную (январь 1918) «презренную учредилку» и в Советы, куда попадали прежде всего по классовому принципу. Мы знаем, во что эти выборы превратились в 1937 году, когда, в разгар большого террора, наш первый большевик решил их провести — «всеобщие, тайные, равные»…

Блок и Эренбург писали о народе и интеллигенции, об интеллигенции и революции. Но они увидели эту проблему по-разному. В свете будущей нашей истории признаем, что у Эренбурга были основания спросить у Блока: «…этого ли хочет народ? Миллионы крестьян, хотят они гибельного прекрасного безрассудства или земли, дешевых товаров, порядка? Опыт делается без их ведома, но за их счет…»

В своей январской статье Эренбург защищал от нападок Блока русскую интеллигенцию, через несколько месяцев в «Стилистической ошибке» оспорил Блока-художника, не приняв революционную поэму скорее как публицист, чем критик.

Как и прочие советские литераторы, читавшие эту поэму сквозь призму идеологических догм, где-то и автор этих строк, пусть мимоходом, «отметился», сказал о «народной стихии», которую воспел поэт. Но глядя на результат урагана, которому ужаснулись одни и приветствовали другие (поистине: «Но тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». Это уже В.Брюсов, задолго до Октября!), Эренбург не принял эстетики поэмы, но еще больше — одобрения насилия. И «Стилистическая ошибка», и «Карл Маркс в Туле», и, наконец, опубликованная год спустя статья «На тонущем корабле» — отказ Эренбурга принять тот «новый мир», который сметает на своем пути не только барские усадьбы и библиотеки, помещиков и капиталистов, но «заодно» и все представления о добре и гуманности. Заподозрить бывшего большевика Эренбурга в защите монархии и прежнего строя оснований нет, а вот кровавую вольницу он, как это видно, одобрить не мог, и для него герои Блока — «убийцы и громилы», провозглашающие: «Мировой пожар в крови, Господи, благослови!» Мы привыкли к тому, что Блок отразил стихию, что все это — правдивый слепок событий. Но ведь в поэме было и великодушное одобрение красногвардейской вольницы. «Вы не понимаете, на что Господне благословение Севастопольским шутникам, и что делает Исус в Кронштадте?» — спрашивал Эренбург.

Ответим примером из работы историков М.Геллера и A. Некрича «Утопия у власти» («Даугава», 1990, № 11–12; 1991, № 1). Вот как они описывают, ссылаясь на Управделами СНК B. Бонч-Бруевича, роль матросского отряда в разгоне «учредилки»: «Я заметил, — рассказывает Бонч-Бруевич, стоявший со своими моряками в зале, — что двое из них, окруженные своими товарищами, брали Чернова на мушку, прицеливаясь из винтовки». Бонч-Бруевич посоветовал не убивать председателя Учредительного собрания, добавив, что Ленин этого не разрешает…

Равнодушие к общественным проблемам, к судьбам солдат мировой войны, внутренний холод и опустошенность, неумение даже на материале историческом постичь стихию народного бунта — все это видит Эренбург и у поэтов, «очарованных катастрофой» (Маяковский, Каменский, Есенин, Белый), и у тех, кто «потрясен революцией» (Бальмонт, Волошин). Многие страницы эренбурговской публицистики первого года революции связаны с личностями поэтов, их отношением к свершившемуся. Эренбург удивлен метаморфозами, переменчивостью взглядов, но, может быть, более всего — отсутствием подлинного гражданского чувства. Вряд ли все давние оценки убеждают нас, да ведь и сам Эренбург менялся. Но если бы его высказывания — и кажущиеся сегодня прозорливыми, и явно ошибочными — касались одной лишь поэзии, им бы оставаться в изданиях той поры. Но в том и дело, что они звучат и в наше переломное время. Сколько литературных репутаций рухнуло всего лишь за несколько лет! А тогда? Разом потускнел Бальмонт. «Погибла Россия, и весь мир готов упасть в манящую бездну», но Бальмонт по-прежнему уверяет, что он «влюбленный, неутоленный, полусонный». И в той же статье «На тонущем корабле»: «Мы запомним… усталое лицо проклинающего эстетизм эстета, завороженного стоном убиваемых». Это сказано о Блоке. Сказано вряд ли справедливо, как и несправедливо видеть в гениальной поэме политический элемент. У Есенина Эренбург принимает «хорошие лирические стихи», но не богоборчество вместе с таким утверждением своей революционности: «Матерь Божия, я большевик». Тогда в этих филиппиках можно было увидеть лишь раздраженные нападки на талантливых поэтов — Мандельштама, Клюева и даже высоко чтимого Эренбургом Вячеслава Иванова. Теперь видно: он защищал поэзию, самобытность, теперь понятно, что эти статьи писал не критик только, но тоже поэт, ищущий у своих собратьев подлинное чувство, несовместимое с литературными забавами. А пока: «Одни наслаждаются предсмертной суматохой, другие испуганы ею. Одни молятся, другие пьют вино. Одни пишут о гибели России, другие о красоте японских собачек».

Но ведь о гибели России писал недавно сам Эренбург в своих «Молитвах». Сколько иронии вызывали эти слова! И в те дни, и в более поздние годы. С каким вызовом мы, потеряв и честь и свободу, разорив крестьянина, поработив рабочего, демонстрировали свои заводы и плотины, пока миру и нам самим не стало ясно, что погибло и что потеряно в результате «великого эксперимента».

Особое место в этой публицистике заняли статьи, прямо направленные против руководителей новой власти. Тут выделяется «Тихое семейство», героями которого стали Ленин, Каменев, Зиновьев и другие большевики, знакомые автору еще в ранние годы парижской эмиграции. Эренбург написал о них, как людях, «чуждых духом России». Нужно ли говорить, чем это могло обернуться в судьбе писателя.

Статьи Эренбурга печатались в независимых газетах, ненадолго допущенных к изданию советской властью. Вскоре все они были прикрыты, включая «Возрождение» и «Понедельник» и даже горьковскую «Новую жизнь». Летом 1918-го практически закончился плодотворный период эренбурговской публицистики, длившийся всего несколько месяцев.

3.

Общая политическая ситуация, начавшаяся гражданская война, сопровождаемая разрухой, голодом, сказалась на всей литературной жизни. Уже летом многие писатели, художники уехали из столиц, в основном, на Украину. Оставаться в Москве стало особенно опасным к началу осени: начали брать заложников. Эренбург буквально бежал в Киев и подумывал об отъезде на Запад. Для Бунина и А.Толстого юг Украины стал началом пути в эмиграцию.

Эренбург, Мандельштам оставались в Киеве долгое время при сменявших друг друга властях. Как заметил в автобиографии Эренбург: «Киев. Четыре правительства. При каждом казалось: другое лучше». С сентября 1918 до начала ноября 1919 г. Эренбург видел в Киеве больше чем четыре правительства: белых и красных, петлюровщину и гетманщину, различные банды, врывавшиеся в город на несколько дней. С марта по август 1919 он жил в советском Киеве, затем больше двух месяцев — при Деникине.

Первый из этих периодов дал Эренбургу много личных знакомств в художественных кругах Киева. Он бывал в театре режиссера К.Марджанова, встречался с поэтами О.Мандельштамом, П.Маркишем, Н.Ушаковым, Б.Лившицем, прозаиками А.Соболем и В.Лидиным. Многие дружеские связи пронес через годы. В студии художницы А.Экстер его ждала встреча с девушкой, ставшей в то лето его женой, — Любой Козинцевой, здесь же увидел ее подругу Надю Хазину, будущую Н.Мандельштам. Об этом периоде жизни Эренбурга[235] и, в частности, работе в Собесе, интересные материалы дает роман «Рвач» (1925). В автобиографии читаем: «Обучал рабочих начаткам стиховедения. Устраивал детские игры, празднества, театры и прочее». Этот период Эренбург в мемуарах назвал порой «надежд, порывов, крайностей, смятения». О том, что это были за «смятения», можно понять по тому, как повел себя Эренбург в конце августа, когда красные (среди них был другой киевлянин — Михаил Кольцов) покидали город. Как и Михаил Булгаков, Эренбург не ушел с отступающими частями. Он остался в Киеве. В автобиографии сказано: «Белых встретил с надеждой».

Причин тому искать не приходится. Тут и культурная политика, когда комиссар по культуре Ческис мог запретить лекцию о русском поэте, и аресты (в частности, Эренбурга) за «позднее хождение по улицам». Тут и общая обстановка в Киеве, о которой напомнила недавняя газетная статья (Эд. Поляновский, «Ничей» — «Известия», 1998, 6 марта): «„Заложники — капитал для обмена“, — изрек известный чекист Лацис… Лацис возглавил Всеукраинскую ЧК. Это были нелюди. На Украине, где свирепствовал Лацис, в одном только Киеве летом 1919-го расстреляли 3000 человек…»

Эренбурга уже брали в заложники в Москве. Повторить этот опыт ему вряд ли хотелось.

В Киеве — и белом, и красном — Эренбург был активной литературно-общественной фигурой. Он выступал с докладами и лекциями о поэзии, печатал статьи в киевских газетах «Утро», «Русский голос», «Революционная борьба», «Жизнь». Работал над «Портретами русских поэтов» и завершил военную книгу «Лик войны». Однако политические пристрастия им до конца августа не декларировались. Более свободным он чувствовал себя в суждениях об искусстве.

В деникинском Киеве произошел еще один всплеск публицистической работы Эренбурга, на этот раз на страницах газеты «Киевская жизнь». Той осенью материалы писателя появлялись на ее страницах семнадцать раз: это были статьи, а в конце — цикл очерков «Мои кочевья», близкий по духу к некоторым корреспонденциям, опубликованным ранее в «Биржевых ведомостях». Мне удалось узнать мнение о статьях Эренбурга в «Киевской жизни» современника событий, литературоведа В.Днепрова (В.Резника), которому осенью 1919 г. было 16 лет. Он рассказал, что выступления Эренбурга обратили на себя внимание молодых читателей, которые довольно скоро обнаружили, как меняется тон и стиль статей. От сочувственного к белому движению до более взвешенного и сдержанного. Этому способствовало поведение деникинцев в городе. Сам В.Днепров после расправы белых над его товарищем, способным гимназистом, начал помогать подпольщикам-большевикам. В городе шли облавы, прокатились еврейские погромы. Надежды Эренбурга не оправдывались: и здесь не пахло свободой. Попробуем проследить характер изменений эренбурговской публицистики тех недель.

Постоянным остается неприятие большевистской власти, манипулирующей высокими словами. В первой же статье «Без бенгальского огня» есть такое признание автора: «И я понял, что „свобода“ его (красноармейца, который радуется тому, как снаряды продырявили Кремлевские соборы. — А.Р.) — это зияющая пустота, что его обокрали, вынув из души былое золото, дав взамен легкие, бумажные, никому не нужные слова…» О том, кто обокрал граждан России, отняв веру и разрушая храмы, автор пишет в этой и других статьях. Становится ясной причина того раздражения, которое вызвали у Эренбурга в красном Киеве и певцы Пролеткульта, и упрощенное представление о культуре в целом. Это ведь он сам был среди поэтов, захотевших «научить рабочих, пишущих стихи, правилам русского стихосложения». И что же? Было сказано, что от таких поэтов рабочие наберутся «буржуазного духа». Эренбург раньше многих почувствовал: рабоче-крестьянская власть не является ни рабочей, ни крестьянской. Можно, оказывается, льстить рабочему, оставляя его бесправным «декоративным властелином, именем которого правит придворная камарилья…»

Как не вспомнить здесь недавние годы, когда всуе повторяли слова «его величество рабочий класс», когда были рабочие для президиумов и для Верховного Совета, а подлинная власть оставалась в руках партаппаратчиков. А в 1919 г., через две недели после отступления красных из Киева, Эренбург писал в очередной статье: «Его величество покинуто. Но разве король не голодал на своем троне, пока ловкие люди реквизировали все и вся его именем? Разве не разгоняли рабочих собраний и не закрывали рабочих газет?..»

В «Энциклопедическом словаре» 1990 г. о событиях, случившихся уже после окончания гражданской войны, сказано: «В 1921–1922 были подавлены белогвардейские, кулацкие… мятежи в Кронштадте, на Тамбовщине…» Теперь каждый честный историк знает, что на Тамбовщине поднялись крестьяне, не получившие землю после «Декрета о земле», и что в Кронштадте выплеснулось недовольство рабочих, начавших понимать, какая установилась «рабочая» власть.

Эренбург этой власти говорил «нет», но и чаянья иных спасителей России он все больше отвергал. Оказалось, что сильны тенденции реставрации, возвращения к тому, что было в стране то ли до 1904 г. (до первой русской революции), то ли до 1917-го. По Эренбургу — и это сказано в статьях «Киевской жизни» — такое развитие кажется невозможным. Общественным деятелям, зовущим назад к …Аракчееву и Победоносцеву, «Союзу русского народа», он противопоставляет «идеи величия и свободы, мощи и терпимости».

В этой статье («Полюсы») автор пишет о необходимости духовного перерождения, о том, что из прошлого нужно взять все лучшее, а не бросаться из крайности в крайность. «Хорошо, что амнистировали Достоевского, Лескова, Леонтьева, но ведь не затем, чтобы сослать Толстого, Тургенева или Герцена». Так и хочется повторить эти слова сегодняшним «перевертышам», которые раньше не обходились без ленинских цитат, а теперь шагу не шагнут, не вспомнив Бердяева или того же Леонтьева. Эренбургу тесны идеологические догмы большевиков, он также не приемлет любителей крайностей из среды русской интеллигенции, недавно стыдившихся Достоевского, а нынче увидевших большевика в… Льве Толстом.

Разочарование в новых спасителях России становится очевиднее от статьи к статье. Автор видит тщетность попыток восстановить все как было, ему смешны претензии владельца доходного дома или владелицы бриллиантового колье. Публицист понимает, насколько разношерстно войско Деникина. «Добровольческая армия теперь — большая и сложная величина, в ее рядах могут оказаться и движимые частными интересами, и поддавшиеся голосу мести». Сказано достаточно осторожно. Пройдет время, Эренбург ближе увидит русскую Вандею и отшатнется от нее. Но пока еще свежи в памяти «пылкие экстерны» у руля великого государства, «жизнерадостные матросы», подвалы ЧК на Садовой. И все-таки Эренбург ищет оправдания своей публицистике, хочет обнаружить высокую идею у тех, в ком готов видеть борцов за свободу. Иначе бессмысленны для него и эти статьи, и сама борьба. Ведь Эренбург радовался свержению монархии, и его революционная юность не была случайной. Ноты отчаянья звучат в его вопросах: «…Разве за банки и за поместья сражались осенью семнадцатого года в Москве и Питере молоденькие юнкера, студенты и гимназисты?» …Как бы ни отвечал на это публицист, сами вопросы — показатель того, что автор стоит перед мучительным выбором.

В высказываниях Эренбурга есть известная широта, в отличие, скажем, от Бунина, потрясенного русской трагедией и не идущего дальше своего неприятия революции. Эренбург не хочет замены нового насилия старым, пишет с тревогой о помещиках, которые «сводят старые счеты с крестьянами», о черносотенцах, грозящих евреям, наконец, о новых «запретителях». Пожалуй, деникинские цензоры «проглядели» многое в статьях антибольшевистского публициста. В них — неприятие новых покушений на свободу. «Советский строй — аракчеевское поселение, все регламентировано, и люди вечно в строю. Всякий, забежавший вперед или отставший, чья голова выше других на вершок, должен погибнуть. Знамя новой России — свобода, и все, пытающиеся запретить человеку верить или думать, говорить или петь по-своему, только способствуют торжеству большевистской идеи насилия» («В защиту идеи»).

Пройдет несколько лет, и в романе «Рвач» писатель расскажет о деникинских застенках (гостиница «Скутари»), в которых пытают Михаила Лыкова. Так что у белых с возможностями «петь и говорить по-своему» выходило так же, как у красных. Не это ли заставило Эренбурга покинуть Киев? Скажем так: не только это. Он не принял практики большевиков, особенно по линии ВЧК, хотя наивно недооценивал возможности этого ведомства. («О, конечно, чрезвычайки, эти единственно работоспособные учреждения не смогут уничтожить миллионы людей». Смогли! Дело не ограничилось тысячами.)

Но Эренбург не одобрил и практики деникинцев. Жить в городе становилось все опасней: к облавам прибавились погромы, антисемитская кампания, как это бывает в смутные времена, становилась все разнузданней. В этой связи обратим внимание на две статьи Эренбурга — «Еврейская кровь» и «О чем думает „жид“».

Резонанс второй, ставшей ответом на выступление в «Киевлянине» известного монархиста В.Шульгина, был огромным. За эту статью автору доставалось от различных критиков еще много лет спустя. Не только Шульгину, но и многим прошлым и нынешним критикам отвечал Эренбург, который был русским писателем еврейского происхождения, а не олицетворял собой «портрет еврея», как это представил на страницах журнала «Звезда» (и позднее в книге) американский критик и публицист Б.Парамонов в дни столетия писателя (1991, январь).

Давние суждения Эренбурга, подсказанные пережитым киевским погромом, интересно продумать сейчас, когда половина русских евреев вынужденно покинули родину. Он писал от имени тех, кто, как и он, видел во взрыве антисемитизма трагедию общую — и русских, и евреев.

«Я хочу рассказать о том, что пережил и передумал в эти дни, и вместе со мной все евреи, для которых Россия — Родина, которые не уедут отсюда ни в Циммервальд, ни в Яффу, ибо дано человеку любить равной любовью родную землю и в годы тучных нив, и в годы голода и смерти». Эренбург доказал эту любовь, заняв свое место в рядах русских воинов, сражавшихся с фашизмом, он доказал ее зимой 1953 г., написав Сталину, что видит будущее русских евреев не в депортации (она уже готовилась, эшелоны стояли наготове), но на путях ассимиляции внутри своей страны.

Вызывали возражения слова из статьи «О чем думает „жид“», в которых автор как бы смирялся с погромщиками, благословляя «не кормящие груди и плетку в руке». Но это было другое чувство, Эренбург понимает «еврейский вопрос» как часть общерусского. «Меня пытали страхом не только за еврейских детей, но и за великое русское дело».

В дни распада бывшей советской империи и недавних новых всплесков антисемитизма вспомним, что писал Эренбург о силах, способных объединить страну, поймем, почему он испытал страх «не только за тех, кого громили, но и за тех, кто громил».

В тяжелые ночи Киева Эренбург думал о русской культуре, «питавшей все племена нашей родины». Нынешним сторонникам сильной руки хорошо бы напомнить слова, сказанные осенью 1919 г.: «Ведь не нагайкой держалась Россия от Риги до Карса, от Кишинева до Иркутска».

Эренбург потому и остался в родном доме, где гибель угрожала ему не раз и в 1938 и в 1952 годах, потому и не стал писателем французским (это с блестящим знанием языка) или эмигрантским, что хотел быть со всеми русскими людьми (и с Пастернаком, и с Ахматовой, и с Шостаковичем, и с Таировым), пережить с ними бури и оттепели. Но одно дело бежать из России, другое — покинуть белый Киев. Эренбург, не дожидаясь краха Деникина, через Харьков и Ростов направился на юг. В ноябре-декабре, прожив около трех недель в Ростове, он напечатал еще несколько антибольшевистских статей в «Донской речи», писал и для «Киевской жизни». Затем вместе с женой поехал в Коктебель, где находился гостеприимный дом старшего друга, поэта Максимилиана Волошина.

4.

Долго добирался Эренбург до Крыма. Поездка была связана с риском для жизни.

Почти девять месяцев 1920 г. он прожил в Коктебеле. Пора осмысления пережитого, общений с близкими людьми — Волошиным, Мандельштамом, Кудашевой (будущей М.Роллан). О настроениях той зимы говорят тогдашние стихи и более позднее (1922) свидетельство в автобиографии: «Коктебель. Зима. Безлюдье. Очухался. Впервые за годы революции удалось задуматься над тем, что же свершилось. Многое понял. Написал „Раздумия“. Захотелось в Москву». Москва оставалась за фронтами, Крым был тылом армии Врангеля. Лишь осенью Эренбург с женой и ее подругой морем рискнули бежать в независимую тогда Грузию, а уже оттуда — в Москву. А пока был Коктебель и стихи.

За то, что губы мои черны от жажды,

А живой воды не найти,

За то, что я жадно пытаю каждого —

Не знает ли он пути,

За то, что в душе моей смута,

За то, что слеп я, хваля и кляня —

Назовут меня люди отступником

И отступятся от меня.

Таковы настроения Эренбурга в последний год гражданской войны. Растерянность, попытка поверить в рождение нового века и неприятие ни одной из правд.

После Крыма и Тбилиси будут еще несколько месяцев в холодной и голодной Москве, прежде чем Эренбург в конце марта 1921 г. уедет за границу, в так называемую «художественную командировку». Она продлится не один год. Почти сразу, тем же летом, будет написан роман «Хулио Хуренито», в котором читатели услышат отзвук и корреспонденций из «Биржевки», и статей из «Киевской жизни». Вспомним хотя бы такой пассаж из статьи «В защиту идеи»: «Большевики говорят — насилие, мы отвечаем — свобода. Мы не верим в рай, куда нужно загонять людей пулеметами». В 27 главе «Хуренито» эта же мысль (но в обратном смысле) вложена в уста коммуниста, капитана кремлевского корабля. Вот что, по Эренбургу, он исповедует: «Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это невыгодно, всячески мешают нам, прячась за кусты, стреляют в нас, взрывают дорогу, отодвигают желанный привал. Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. Другие упираются, не понимая, что их же счастье впереди, боятся тяжкого перехода, цепляются за жалкую тень вчерашнего шалаша. Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами».

Этот «рай» не мог одобрить герой, споривший с коммунистом. Отвергал его и автор. И еще не один год писатель, по собственным словам, «продолжал жить словом „нет“».

Упомянутая глава из романа перекликается и с газетными фельетонами, напечатанными Эренбургом в Москве в начале 1918-го. Уже тогда он обличал некоторых большевистских руководителей («властвуют люди, духом чужие России»). Публицист знал новых властителей не понаслышке, встречался с ними в первые месяцы парижской эмиграции. Он предвидел, что они еще перессорятся, начнут исключать друг друга из партийных рядов. Но вряд ли мог представить, сколь зловещими окажутся употребленные им понятия — «троцкисты», «бухаринцы». Советская история еще только начиналась, еще были возможны такого рода прямые высказывания в открытой печати. Потом, в более резкой форме, он повторил их в «Киевской жизни» и в «Донской речи».

Думаю, прочитанные статьи позволили понять, как непросто было навязать народу, особенно интеллигенции, большевистскую идеологию и такую модель общества, которая столь долго не принималась людьми, сохранявшими трезвый взгляд на трагические события революции.

* * *

У читателей книги Эренбурга возникает, очевидно, вопрос: как же так, ведь его перу принадлежат и совсем другие статьи, в которых он защищает советское государство, большевистскую власть, высоко ценивших его литературную работу.

Выходит, упрекая других в «обращении», Эренбург должен был бы со временем отнести этот упрек и к самому себе. Нечто подобное приходилось выслушивать Илье Григорьевичу, да и теперь называют его имя среди литераторов, приспособившихся и укреплявших своими сочинениями тоталитарный режим. В самом кратком виде об этом можно сказать так. В двадцатые годы Эренбург сохранял внутреннюю независимость, не поступился в главном сатирическим направлением своего творчества. Русская проза кажется неполной без «Хулио Хуренито», «Жизни и гибели Николая Курбова», «Тринадцати трубок», «Рвача», «Бурной жизни Лазика Ройтшванеца» и других произведений. Перелом произошел на рубеже тридцатых. Для писателя-сатирика места в нашей стране не оставалось, а эмигрантом Эренбург быть не хотел. Как и Ахматова, как и Булгаков, как и Пастернак, он не видел себя вне России. И раньше враждебный буржуазному обществу, он во время экономического кризиса вновь столкнулся с отталкивающими сторонами хорошо знакомого ему мира. Все больше ощущалась в Европе угроза войны и фашизма.

В этих условиях Эренбург идет на сотрудничество с советской властью, предлагает лично Сталину (письмом к нему) помочь объединению западной интеллигенции в антифашистском фронте. Эта деятельность была ловко использована нашим диктатором для укрепления тоталитарного строя. Так что Эренбург (вместе с Р.Ролланом, Б.Шоу, А.Мальро, и — поначалу — А.Жидом) сыграл двойственную роль в развитии общественного сознания тех лет. Разоблачал фашизм и, одновременно, распространял иллюзии о так называемом социализме в СССР. Некоторое время эти иллюзии были сильны в интеллектуальных кругах Запада. Весь вопрос в том, был ли у Эренбурга и других антифашистов выбор. Или скажем так: можно ли перед угрозой одного тоталитарного режима поддерживать другой? Общепризнана роль Эренбурга-публициста в годы Великой Отечественной войны, победа в которой не только сокрушила гитлеровский фашизм, но и укрепила власть Сталина. В сложных обстоятельствах, будучи незащищенным от возможных репрессий и реальных проработок, Эренбург продолжал отстаивать общекультурные ценности. Он способствовал распространению среди граждан своей страны знаний о выдающихся поэтах и художниках России и Запада. Но сама фигура Эренбурга вызывала у современников, да и сейчас вызывает неоднозначные оценки. Приведу слова Д.С.Лихачева: «Об Илье Эренбурге можно было бы сказать, что он „служил в семи ордах при семи королях“. В наше время это было уже своего рода заслугой, ибо, служа, он исправлял и смягчал, но себя, конечно, портил».

Представленные читателям с большим запозданием давние статьи открыли нового Эренбурга, писателя, чьи отклики на бурные события роковых для России дней сохранили в конце века не только исторический интерес.

Александр Рубашкин

1991, 1998

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК