Приспособление и преодоление

«Можно сказать с уверенностью, – писал Кант, – что на основании одних лишь механических принципов природы мы не в состоянии ни основательно изучить, ни тем более объяснить себе организмы и их внутреннюю возможность… Нелепо человеку даже думать об этом или надеяться, что со временем появится Ньютон, который сможет сделать понятным произведение на свет хотя бы одной былинки по законам природы, не упорядоченным с намерением. Нужно безусловно отказать человеку в возможности понимания этих вещей».

Спустя полвека биолог Эрнст Геккель в ответ на это провозгласил, что кенигсбергский мудрец оказался плохим пророком: в лице Дарвина явился тот Ньютон, который дал ответ на загадку, считавшуюся Кантом неразрешимой.

Сам Геккель оказался неплохим предсказателем: сбылся его прогноз о промежуточной форме между человеком и обезьяной – питекантропе. Геккель признавал наряду с естественным отбором наследование приобретённых признаков и важную роль природной среды для эволюции видов. Но и ему, так же как Дарвину, не удалось постичь главную тайну развития – восхождение органических форм от первичного «студня» до человека разумного. Она не раскрыта до сих пор.

Эрнсту Геккелю принадлежит высказывание, которое его научный оппонент Л.С. Берг взял в качестве эпиграфа к книге «Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей» (1922): «Принимая догму, наука совершает самоубийство». Но, увлекшись теорией естественного отбора и борьбы за существование, Геккель содействовал превращению её в догматическое учение.

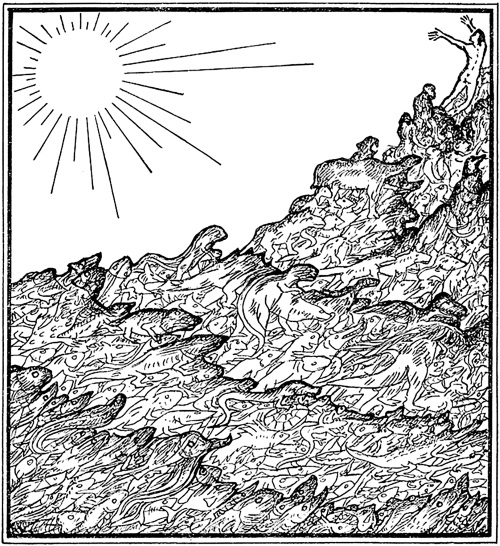

Он считал мир природы ареной кровавой борьбы не на жизнь, а на смерть. Мол, только цивилизованный человек способен преодолеть дикие инстинкты: «С точки зрения моралиста животный мир находится на том же уровне, что борьба гладиаторов… В результате лишь наиболее сильные, наиболее ловкие и наиболее хитрые выживают».

В статье «Эволюция и этика» (1893) он писал: «Так же как у других животных, размножение человека совершается безостановочно и влечет за собою жестокое состязание за средства к существованию. Борьба за существование стирает тех, кто менее способен приспособляться к условиям жизни».

Космический процесс эволюции, по его мнению, преодолевает цивилизация: «Шаг за шагом человек успел создать среди космоса свой искусственный мир». (Вот только вопрос: насколько этот искусственный мир отвечает идеалам справедливости, добра, красоты, торжеству жизни и разума?)

Один из соавторов эволюционной идеи английский философ Герберт Спенсер в начале ХХ века пришел к выводу: «Мы должны признать, что жизнь в её сущности не может быть понята в физико-химических терминах… Попросту надо сознаться, что в этом направлении, как и во всех других, наши объяснения в конце концов ставят нас лицом к лицу с необъяснимым: конечная реальность, скрывающаяся за данным проявлением… превосходит наше понимание. Стоит только рассмотреть, как непонятны в своей конечной природе даже простые формы существования, чтобы увидеть, что жизнь – эта наиболее сложная форма существования – вдвойне непостижима».

Прекрасно ориентируясь в естественных науках, а также социологии, этнографии, экономике, психологии, Спенсер сопоставлял разные явления, устанавливая общие закономерности. Он толковал эволюцию как переход вещества «из состояния неопределённой, бессвязной однородности в состояние определённой связной разнородности».

Он доказывал, что соединение однородных частей неустойчиво. Как мы уже отмечали, на атомно-молекулярном уровне много исключений (алмаз или кварц, например, много твёрже угля или глины). Хотя этот «принцип Спенсера» объясняет устойчивость ландшафтов, экосистем, Биосферы. Разнообразие видов, находящихся в динамическом подвижном равновесии, – залог развития целого и его частей.

Спенсер подчеркнул высокую энергоёмкость «протеиновых существ» и то, что органическое вещество имеет структуру коллоидов, а также неразрывную связь воды и жизни. Отметил он важный закон эволюции: создание всё более энергоёмких химических соединений, увеличение сложности. Упоминал о взаимной зависимости организмов, о «стадном чувстве» и коалициях животных.

«Эволюция, – писал он, – является не только переходом от однородности к разнородности, но в то же время и переходом от неопределённости к определённости. Вместе с переходом от простого к сложному в ней происходит и переход от беспорядочности к порядку, от неопределённого распределения к определённому. Развитие, какого бы рода оно ни было, проявляется не только в увеличении числа неодинаковых частей, но и в возрастании различия между этими частями».

Его общий вывод: «Как дух, так и материю мы можем считать лишь проявлением Неведомой реальности, лежащей в их основе».

Принцип выживания наиболее приспособленного ничего, по сути, не объясняет. Он сводится к тавтологии: остаётся в живых тот, кто остаётся в живых, потому что он больше других приспособлен к жизни в данных условиях. Но почему он такой? Чем отличается от своих «конкурентов»? Как он стал таким? Если – случайно, то как это понимать? Хаос несвязанных причинно-следственными связями событий? Но может ли из хаоса возникнуть порядок? Или мы называем случайными непонятые явления?

Дарвин склонялся вроде бы к последнему мнению. В главе о законах изменчивости он писал: «До сих пор я выражался таким образом, как будто изменения, – столь обыкновенные и разнообразные у домашних животных и более редкие в естественном состоянии, – как будто эти изменения были делом случайности. Это выражение, конечно, совершенно неверно, но оно ясно обнаруживает наше незнание причины этих изменений в каждом частном случае».

С таким признанием трудно не согласиться. Л.С. Берг обоснованно утверждал: «Руководствуясь точкой зрения вероятности, мы должны сказать, что вероятие случайного появления даже одного полезного признака в таком сложном органе, как глаз, ухо или мозг, ничтожно мало. Случайный новый признак может легко испортить сложный механизм, но ожидать, что он его усовершенствует, было бы в высшей степени неблагоразумно.

Но вероятие станет почти равным нулю, если мы вспомним, что недостаточно случайного изменения одного признака: полезное изменение, например в сетчатке, должно быть связано с изменениями во всем аппарате. Одновременно должны изменяться в полезном направлении не только ряд других частей глаза, но и соответственные центры мозга. Вероятие, что случайно одновременно появятся все полезные вариации во всех частях, есть вероятие чуда… Такие же основания ожидать, что, всыпав в сосуд колёсики, винтики и прочие составные части часового механизма, мы посредством простого встряхивания можем когда-нибудь добиться того, что они сами собой сложатся в часы, отвечающие своему назначению».

Признавая полезными случайные генетические аномалии, следует ожидать, продолжая сравнение Берга, что металл для этих деталей был получен безо всякого разумения, а выделка их проводилась хаотичными ударами. Хотя при этом присутствовали браковщики, отбрасывая негодные сплавы и детали, выбирая наилучшие из них…

А что значит – наилучшие? Наиболее приспособленные – для чего? У этих слепых, неразумных, но придирчивых контролеров должен быть план того целого предмета (в данном случае часов), для которого предназначены детали. Иначе никакого отбора не получится: они просто будут оставлять самые прочные, устойчивые формы и выбрасывать все прочие.

С позиций дарвинизма цель у «природного контроля» (биогеоценозов, экосистем, Биосферы) проста: отбор только тех деталей и готовых изделий, которые устойчивы к данным условиям среды. В таком случае ещё при формировании земной коры естественный отбор должен был завершиться – в качестве высшего достижения – созданием кристаллов. Разве не они самые устойчивые и в некотором роде самые совершенные создания?

Предположим, неисповедимыми путями (по недосмотру контролеров?) возникли, по невероятному сцеплению случайностей, синезелёные водоросли. Они не так устойчивы и приспособлены к земным условиям, как кристаллы, но всё-таки обладают замечательными способностями к выживанию и размножению.

Но после них появились каким-то чудесным образом разнообразные и очень непростые простейшие и прочие живые организмы. Выходит, помимо природных контролеров и браковщиков действовала какая-то творческая сила, преодолевавшая их стремление сохранить только самые устойчивые формы.

Один из великих натуралистов ХК века российский академик Карл Максимович Бэр (1792–1876) не был сторонником теории естественного отбора. Он возражал против объяснения эволюции набором бесчисленных случайностей. Обращаясь к дарвинистам, он писал, что в этом явлении «скрыты цели, которых вы не желаете признать, но без которых немыслимо ничто живое».

Бэр предлагал различать два разных понятия: целесообразность (полезные приспособления) и целеустремлённость как творческий порыв к развитию. Позже эту идею развил французский философ Анри Бергсон в книге «Творческая эволюция» (1907). Он считал ошибкой объяснять развитие механической причинностью или целесообразностью.

По его мнению, существует «жизненный порыв», стремление к творчеству, разнообразию, совершенству, присущее организмам (в отличие от механизмов). Одним из примеров он называл сходное развитие глаза у представителей таких разных животных, как беспозвоночные и позвоночные, скажем, у осьминогов и млекопитающих.

…Вряд ли можно опровергнуть существование естественного отбора. В природе «дефективные» – по каким-то параметрам – особи, виды, семейства должны вымирать. Столь же очевидно, что ограниченность «плацдарма жизни» не даёт реализоваться взрывной скорости размножения, которая свойственна многим растениям, животным, простейшим, бактериям. Таковы ограничения Биосферы.

Но какая творческая сила создает великолепное разнообразие и совершенство организмов? Что направляет эволюцию по линии усложнения, обретения новых органов и способностей, в конечном итоге – к сотворению человека?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК