4. Разгром на Дрине

4. Разгром на Дрине

Главным театром военных действий станет Западный фронт, однако первые жертвы появились на востоке, когда австро-венгерская армия Конрада Гетцендорфа начала карательную кампанию в Сербии. Ранним утром 29 июля жителей Белграда разбудил пулеметный огонь со стороны реки, от пограничной крепости Земун. Через несколько часов австрийские мелкосидящие мониторы, пройдя вниз по Саве и Дунаю, начали обстреливать сербскую столицу, задев несколько зданий рядом с собором. Улицы моментально опустели. Раздался оглушительный взрыв – это сербские саперы обрушили мост через реку, обрывая связь с империей Габсбургов. К удовлетворению подрывников, обломки посыпались на австрийскую канонерку, которая затонула с большей частью команды.

Толпа беженцев осадила белградский вокзал, взяв штурмом три стоящих под парами поезда, отправляющихся на восток. Составы наконец с пыхтением тронулись, пестрая толпа с пожитками облепила даже крыши. Когда в первый поезд полетели снаряды со стороны стоящих на реке австрийских кораблей, вспыхнула паника. «Стрекот пулеметов и разрывы снарядов смешались с ужасными криками и воплями перепуганных женщин и детей, – писала Света Милютинович. – К счастью, никого не задело, потому что машинист проскочил зону обстрела на полной скорости и поезд повернул на Топчидер. <…> [Тем временем в Белграде] после первой артиллерийской атаки многие женщины кинулись переодевать мальчиков в юбки и закутывать в платки, надеясь, что девочек вражеские солдаты обижать не станут»{327}.

Чиновник сербского Министерства иностранных дел Живан Живанович вспоминал: «Война, которую Австро-Венгрия объявила Сербии в июле 1914 года, разразилась внезапно, как землетрясение, пожар или наводнение. Неужели Сербия после Балканских войн не заслужила хоть немного мира?»{328} Вопрос довольно лицемерный, учитывая, что Живанович был зятем Аписа – Драгутина Дмитриевича, организовавшего убийство Франца Фердинанда. Даже если сербы и не заслужили той напасти, что обрушилась на их страну после объявления войны Австро-Венгрией, осведомленные о махинациях «Черной руки» не имели никакого морального права строить из себя невинных жертв. Однако именно это они и делали.

Сербские власти понимали, что разгромить Австрию на поле боя нечего и надеяться. Однако, если удастся продержаться хотя бы до тех пор, пока могущественные союзники не начнут побеждать на других фронтах, побороться стоит. Из пепла империи Габсбургов восстанет панславистское государство Югославия. В школах дети учили географию бывших сербских земель – Македонии, Далмации, Боснии, Герцеговины, Хорватии, Баната и Бачки – как свою собственную. Вид другого берега Дуная, писал сочувствующий английский путешественник, «дорог каждому сербу, который с щемящим сердцем смотрит на остатки своей империи, на дома бывших соотечественников, приютившиеся в коричнево-желто-голубых долинах»{329}. За это они бы с радостью сразились – ведь, как гласит древняя сербская поэма, «я серб, и я рожден, чтобы стать воином».

Тем временем на другом берегу австрийская правящая каста рвалась в бой, не видя зияющей пропасти между сложившимся у нее героическим образом австрийской армии и печальной действительностью. Выдающийся генерал Александр Брош фон Ааренау, много лет служивший советником Франца Фердинанда, 29 июля писал возбужденно: «Австрия – это страна с безграничными возможностями, до которой далеко даже Америке. Унижение и опустошенность, праздность, легкомыслие и трусость вдруг сменились таким железным спокойствием, силой и уверенностью, что впору гордиться своей родиной и ее властями! Какой впечатляющий ультиматум, как слаженно… проведена мобилизация, и наконец, отметая все попытки вмешательства под рык русского медведя, объявление войны – неожиданность даже для военного! Один прицельный удар следовал за другим, даже Бисмарк и Мольтке [старший] вместе взятые не могли бы подвести к нужному финалу так мастерски, так энергично и… умело. Сербия была застигнута врасплох… и теперь вынуждена ковылять за великими державами, которые ошеломлены не меньше и уже понимают, что любое вмешательство бесполезно»{330}. Запись в дневнике Ааренау – образчик той самонадеянности, с которой австрийское командование с Конрадом во главе смотрело на разворачивающуюся катастрофу. Их настрой передавался и обычным гражданам. Зигмунд Фрейд писал: «Возможно, впервые за 30 лет я ощущаю себя австрийцем и готов дать этой не очень вселяющей надежды империи еще один шанс. Настроение повсюду царит великолепное. Храбрые начинания принесли дух свободы»{331}.

Австрия ввергла Европу в большую войну, чтобы наказать – то есть, по сути, уничтожить – Сербию. Однако теперь перед Центральными державами встал куда более серьезный противник. Чтобы противостоять ему на поле боя, требовалась сплоченность и тесное взаимодействие. 30 июля подполковник Карл фон Кагенек, немецкий военный атташе в Вене, умолял заместителя Мольтке «играть полностью в открытую, чтобы не повторять ошибок всех коалиционных войн»{332}. Однако в действительности для продуктивного сотрудничества практически ничего не делалось. По логике Конрад должен был бы оставить для усмирения сербов небольшую армию, отправив основные австрийские силы на север, в польскую Галицию, в качестве заслона царским войскам. А сербами заняться только после (и в случае) того, как русские будут разбиты.

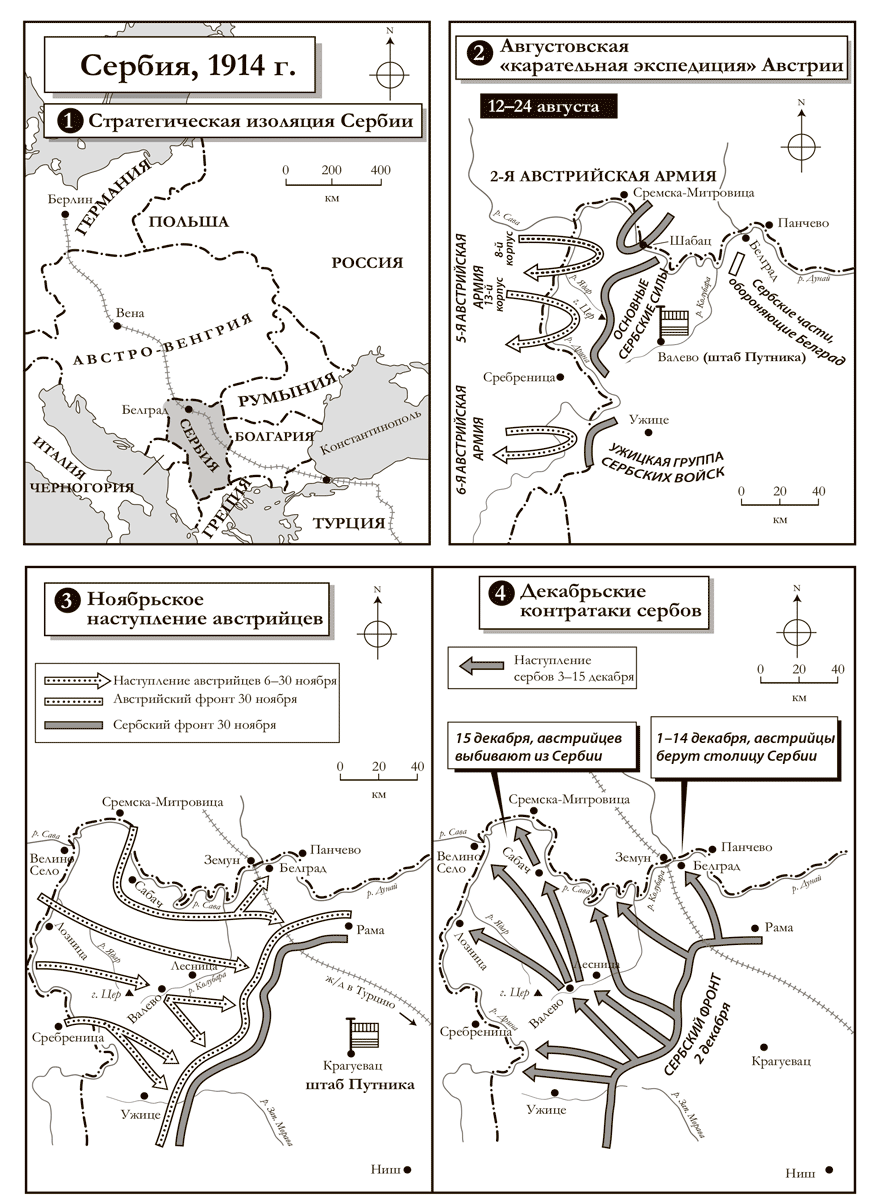

Кайзер писал в Вену 31 июля: «В этой тяжелой борьбе для Австрии крайне важно направить главные силы против России, не дробя их одновременным наступлением на Сербию. Тем более что большая часть моей армии будет связана боями с французами. В масштабной войне, в которую мы вступаем плечом к плечу, Сербия – второстепенный игрок, требующий лишь минимальных оборонных мер». Здравые рассуждения, но Конрад к ним не прислушался. Свойственные начальнику австрийского Генерального штаба запальчивость и безрассудство побудили его разделить свои силы. Он выставил 19 дивизий против 11 сербских, а оставшиеся 30 отправил сражаться с 50 российскими формированиями в Галиции. Вину за неспособность скоординировать действия Германия и Австрия делят поровну: каждая поступила так, как считало нужным ее собственное командование. Конрад отдал приказ двум изначально находившимся в 70 милях друг от друга армиям в Боснии атаковать Сербию и ее младшую союзницу Черногорию с запада. Третья армия в Венгрии появлялась лишь на три недели в августе – как театральная труппа на гастролях, – прежде чем была передислоцирована в Галицию. Этим войскам предстояло ударить на юг через реку Саву к западу от Белграда.

Операцией против Сербии командовал губернатор Боснии, генерал Оскар Потиорек. Человека, провалившего обеспечение безопасности Франца Фердинанда в Сараево, месяц спустя после трагедии пригласили руководить ключевой военной кампанией. Потиорек был холостяком, по-монашески отдавшим всю жизнь службе, оставаясь тем не менее в неведении относительно ее современных и важных аспектов и ни разу не побывавшим на поле боя. Австрийская армия была плохо подготовлена и оснащена, в славянских ее рядах бурлило недовольство. Командиры не считали нужным вдаваться в такие скучные подробности, как, например, баллистика артиллерийских орудий: в частности, отказ закупить новейшие горные пушки, незаменимые для сербского рельефа, – целиком и полностью вина Потиорека{333}. Координация действий пехоты и артиллерии отсутствовала как понятие. На стратегической конференции в 1906 году Потиорек резко оборвал сомнения штабистов насчет возможных проблем с обеспечением: «Война требует потуже затянуть пояса! Если сегодня я задействую в операции 200 000 человек, я знаю, что смогу осуществить задачу и со 100 000»{334}.

Сказочные картины, изображающие Конрада и его подчиненных галантными кавалерами с венского бала, померкли перед бесчеловечностью, проявленной ими в первые же дни войны. Еще до того, как вторгнуться в Сербию, они открыли второй фронт против собственных меньшинств, подозреваемых в неверности государству: 26 июля в Боснии и Герцеговине было объявлено военное положение. За решеткой оказались сотни сербов, в том числе трое депутатов австрийского парламента. Затем военное положение ввели в Словении – объявляли о нем местные чиновники, объезжая округу в конных экипажах. На каждом перекрестке процессия останавливалась, барабанщик выбивал дробь, и сановник в черном плаще и цилиндре зачитывал объявление.

Случайным слушателям, впрочем, эта церемония была ни к чему, поскольку, по словам словенца Валентина Облака, «они не понимали всех последствий» этого указа, тогда как меры принимались поистине драконовские. Закрывались оппозиционные газеты, 50 казней было проведено в одном только Дубровнике. В Австрии жестоко избивали чехов (одного из них, в Линце, до смерти), которые якобы кричали: «Да здравствует Сербия!» В результате несколько тысяч из двух миллионов австро-венгерских сербов бежали через границу с намерением записаться в белградскую армию.

Надо отметить, что сербы не просто пылали патриотизмом: они умели воевать. Недавние Балканские войны дали им опыт, которого не было у габсбургской армии. Они были готовы пожертвовать собой: иностранные гости часто отмечали, какой популярностью пользуется в сербских театрах «Кориолан», самая кровавая из шекспировских пьес. В конфликте с Австрией сербы видели уникальную возможность сразиться за дело панславизма. При численности населения 4 миллиона человек Сербии удалось мобилизовать целых 500 000, 4/5 которых развертывались сейчас на западной границе, тогда как черногорские союзники числом 45 000 занимали позиции дальше к югу.

Сербам предстояло сражаться в родных горах, с подмогой местных партизан – комитаджи. Военный корреспондент The Times писал, что сербскую армию нельзя «сбрасывать со счетов» и она еще «задаст австрийцам жару»{335}. Он не ошибся. В сербских войсках царило бесклассовое товарищество и весьма условная субординация: рядовой мог, отдав офицеру честь, тут же поздороваться с ним за руку, если они знали друг друга «на гражданке», что было бы немыслимо в любой другой армии. «Мы в Сербии все крестьяне – и этим гордимся», – сообщил американскому корреспонденту сербский полковник{336}. Однако оружия в армии не хватало: треть мобилизованных в 1914 году оказалась без винтовок, местное производство патронов было налажено слабо. Под конец июля проблема обострилась настолько, что полиция начала ходить по домам в поисках винтовок. В качестве формы выдавалось поношенное обмундирование, оставшееся с Балканских войн: многим новобранцам пришлось довольствоваться одними гимнастерками и фуражками – шайкачами – а кому-то и того не досталось. Начальник штаба сообщил в Военное министерство, что новобранцев следует инструктировать – пусть берут одежду и сапоги из дома, потому что «обмундирования не будет, по крайней мере на первых порах». Однако воевать сербы умели и любили. Прежде всего они воспринимали войну как романтическое приключение: перед каждым идущим на фронт полком шла пара-тройка цыган, распевающих под волынку или скрипку любовные песни и героические баллады.

Пример этого бурного оптимизма мы находим у зятя Аписа Живана Живановича: «Жители Живковцев говорили: “Мы победили турок, мы прогнали болгар, теперь очередь за австрийцами; с божьей помощью мы покажем им, кто тут главный”»{337}. Геолог Тадия Пейович восхищался боевым духом солдат, которые маршировали на фронт из тылового лагеря в Крагуеваце, вооруженные только лопатами и мотыгами. «Будем хоронить убитых немцев!» – перешучивались в строю{338}. Точнее, «швабов» – так сербы называли всех без разбора подданных Франца Иосифа и Вильгельма II. И если у австрийцев имелись только 100-мм пушки при полном отсутствии тяжелой артиллерии, то сербы располагали новейшими 150-мм гаубицами и вскоре продемонстрировали, что умеют с ними обращаться.

Начальник Генштаба Сербии – маршал Радомир Путник был, несмотря на свои 67 лет, опытным военным – и мало кого из сербов настораживала его близость к «Черной руке». Июльский кризис застал закаленного боями ветерана на водах в Венгрии – государственные военные планы остались в белградском сейфе, ключ от которого был лишь у маршала. Подчиненным пришлось воспользоваться взрывчаткой, чтобы добраться до секретных документов, – тем временем австрийцы, проявив напоследок благородство, разрешили маршалу обратный проезд через свою территорию. Справившись с неожиданной пневмонией, к 5 августа Путник уже был на посту и командовал операциями.

Сербское правительство, понимая особую уязвимость Белграда, расположенного на границе с Венгрией, эвакуировало на восток в Ниш свои архивы и штат, а также высокопоставленных иностранных дипломатов вроде Василия Штрандмана. Поезда в наступившем хаосе мобилизации не ехали, а ползли, и привычный путь занимал в два раза больше времени. Обосновавшись на новом месте, сербские министры забросали российскую дипломатическую миссию требованиями выслать оружие и снаряжение – в первом же запросе значились 200 000 комплектов формы и 4 радиопередатчика{339}.

При этом в стране по-прежнему царило легкомыслие, о котором, в частности, писал чиновник Министерства финансов Милан Стоядинович. «Мы все еще не ведали, во что ввязываемся. <…> Мы не сомневались: Сербия победит. Я не понимал тогда и не понимаю сейчас, откуда этот оптимизм? Откуда эта безумная вера в победу? Нас было 4 миллиона против 45. Однако именно с этой неизбывной верой мы шли на войну довольные, веселые, распевая песни. У меня в министерстве все двое суток, что длилась подготовка к переезду [в Ниш], то в одном, то в другом кабинете заводили с сияющими глазами:

“Болгария, предательница,

Получила на Брегальнице.

Австрия, давай, давай,

Получишь то же, так и знай!”»{340}

Но когда австрийцы принялись обстреливать сербскую столицу с дунайских канонерок и батарей, расположенных на венгерском берегу, жителям Белграда пришлось туго. Под грохот разрывов полиция сновала по улицам, заваленным щебнем и битым стеклом, среди истекающих кровью людей и просила жителей либо укрыться, либо спасаться бегством. Многие, прихватив то, что удалось унести из домашнего скарба, двинулись в еще тихую сельскую глушь пешком, если не получилось наскрести на телегу{341}. Когда Живан Живанович впервые увидел Белград под обстрелом, «понял, насколько точное прозвище дали ему турки – колыбель войны. Снаряды сыпались на город со всех сторон»{342}.

Врач Славка Михайлович, которой довелось поработать и в Балканские войны, восхищалась тем, как оставшиеся в столице приспосабливаются к новой действительности: «Как только выстрелы ненадолго стихали, снова открывались кофейни, и люди спешили туда, обменяться новостями за вином и ракией, прежде чем вернуться домой до нового обстрела. Враг поливал непрерывным огнем то один квартал, то другой, пытаясь охватить ужасом весь город. <…> Начались трудности с продовольствием. В каждую передышку женщины, дети и старики сновали туда-сюда с корзинками, надеясь поскорее запастись необходимым»{343}.

Чиновник Министерства иностранных дел Йован Жуйович весь день 6 августа помогал сотрудникам Белградского геологического института паковать драгоценную коллекцию метеоритов. Однако уже подготовленные ящики не сумели вывезти до следующего обстрела. 7 августа Жуйович вместе с другими горожанами пытался спасти библиотеку Французской ассоциации, запылавшую от попадания снарядов. Несмотря на все усилия, здание сгорело дотла, а вслед за ним, уже ночью, б?льшая часть городского университета. «Стало ясно, – с горечью писал Жуойвич в дневнике, – что австрийцы метят по культурным учреждениям». Коллекцию метеоритов он для сохранности перевез к себе домой{344}.

Тем временем чуть дальше к юго-западу две австрийские армии шагали в облаках пыли через Боснию к сербской и македонской границам, проходящим по реке Дрина. Пехота, согнувшись под 30-килограммовыми ранцами, обливалась потом на летней жаре. Мясные консервы из дополнительного пайка большинство выкидывало на обочину, чтобы облегчить ношу, о чем впоследствии сильно пожалело, поскольку полевые кухни и обозы обеспечения тянулись далеко позади. «В понедельник мы прошли маршем от Ябланицы до Рамы, – писал Матия Малешич из полка графа фон Ласси. – Жара ужасная. Жажда, жажда, жажда, ранец тяжелый, будто набит свинцом, невыносимое пекло, но все равно нужно шагать и шагать. Тяжело настолько, что невольно спрашиваешь себя, зачем вообще появился на свет? Неужели только для страданий?»{345}

Австрийские водители гоняли драгоценные армейские автомобили по ухабистым немощеным балканским дорогам на головокружительной скорости. Шофер-доброволец Алекс Паллавичини писал в отчаянии 6 августа: «Если так продолжится и дальше, машины скоро будут разбиты в хлам. Все почему-то считают автомобиль несокрушимым»{346}. Толпы людей, бесконечные колонны повозок и артиллерийских батарей заполонили все подступы из Боснии к фронту, мешая доставлять провизию авангарду. «Не верится, что этот затор когда-нибудь рассосется, – писал Паллавичини, проведя целый день в пробке. – У меня ушло девять с лишним часов на то, чтобы проехать 40 км». Капралу Эгону Кишу солдаты сообщили, что нашли мертвое тело товарища – голова и руки отрублены сербами, на ногах снята кожа. Киш писал с понятной осторожностью: «Если это правда – в чем я сомневаюсь, – то сербы изувечили беднягу не из садистских побуждений, а чтобы напугать нас еще до того, как мы встретимся с ними в бою»{347}.

На подходах к Дрине солдат озадачил неожиданный гул «жужжащих слепней»{348}, как писал Киш. Не сразу наивные австрийцы поняли, что слышат свист первых пуль. 10 августа войска Потиорека начали операцию по переправе через реку в трех местах в 80 и 160 км к западу и югу от Белграда. У Батара переправа шла по наведенному между Боснией и Сербией понтонному мосту под военные марши, исполняемые шагающим впереди духовым оркестром. Сербский снаряд угодил прямо в середину моста, музыканты оказались в воде, некоторые погибли. Музыка смолкла.

Основная масса австро-венгерских войск скопилась к ночи на западном берегу, готовясь переправиться на рассвете под прикрытием артиллерии. Внезапно австрийцы начали бить по своим – снаряды взрывались в воде у берега и среди столпившейся пехоты. На глазах капрала Киша один снаряд разорвался в кроне дерева, под которым при полном параде собрался штаб дивизии с командиром во главе. «Боже правый! – воскликнул потрясенный генерал. – Нас чуть не убило. Отступаем!»{349} На рассвете, однако, обороняющиеся сербы покинули противоположный берег, оставив переправу через Дрину австрийцам.

Потиорека эти позорные инциденты, граничащие с фарсом, нисколько не смущали. 12 августа он с некоторым самодовольством писал в дневнике: «Сегодня началась моя война». Только 15 августа австрийцы укрепились на восточном берегу и начали, буксуя, продвигаться вперед. Алекс Паллавичини писал: «Весь горизонт в клубах дыма, поднимающегося над нашими передовыми отрядами. Вспыхивают все новые и новые костры – скирды на каждом шагу будто именно для этого и поставлены. Вражеская артиллерия поливает нас плотным огнем. Все это напоминает зрелищные полевые учения»{350}. У капрала Киша картина получалась куда более трагическая – бесконечные переходы, прерываемые лишь урывками сна в открытом поле, вся одежда и снаряжение мокрые насквозь после переправ. «Неприятель ждал впереди, а пока нам досаждали другие, куда более страшные враги: тяжелая ноша на плечах, изнеможение; колючие кусты, рвавшие в клочья одежду и кожу; жгучая крапива, голод, ночные заморозки, сменяющие полуденную жару – мы приближались к Лешнице. Иногда на пути попадались кути [избы] или разграбленные деревни. Единственный признак жизни – куры»{351}.

Вторжение в Сербию встретило масштабное вооруженное сопротивление со стороны мирных жителей. Французы прибегали к подобной партизанской войне во время конфликта с Пруссией в 1870–1871 годах, широкое распространение получила она и во Вторую мировую. Однако в 1914 году Сербский фронт оказался единственным, где она применялась повсеместно – к ярости австрийцев. Алекс Паллавичини описывал в дневнике, как в него стреляли партизаны, засевшие на большом поле в тылу австрийцев, в нескольких километрах от линии фронта{352}. В другой раз внезапно выскочивший из-за деревьев комитаджи при проходе австрийского отряда через лес выстрелил в упор в лейтенанта Гуго Шульца, который рухнул замертво. Серба тут же изрешетили пулями, однако, посмотрев на мертвого врага, австрийцы увидели широко открытые глаза и улыбку – «вероятно, от радости, что удалось обменять собственную жизнь на жизнь вражеского офицера»{353}. Большинство партизан, впрочем, действовали хитрее: выжидали, пока отряд пройдет, и стреляли в спину, сея хаос и провоцируя дикую перестрелку.

«[Наши] кинулись врассыпную, словно испуганные куры, – писал Эгон Киш, – паля вслепую во все стороны без всякого приказа. В результате ранили много своих же. <…> Стреляли всего несколько человек, но бед наделали больших. Рядом со мной капрал непрерывно дул в свисток, пытаясь остановить стрельбу. Внезапно я услышал звук падающего тела и, обернувшись, увидел, что он лежит на земле и из дыры во лбу льется кровь. Через несколько секунд он затих. Лишь 10 минут спустя свистками и криками перестрелку удалось прекратить, и мы смогли продолжить наступление. Дальше попадались страшные картины – один убитый серб, а вокруг наши раненые однополчане. Это была наша первая схватка с врагом».

Австрийцы намеревались вести войну по своим правилам. Партизанскую деятельность они считали оскорблением и боялись, что успех сербов поднимет на борьбу сочувствующие славянские меньшинства по всей империи. Поэтому в габсбургской Боснии они взяли на вооружение политику превентивных мер: сербских подданных Франца Иосифа загоняли группами на поезда в качестве заложников, угрожая массовой расправой в случае нападения комитаджи. Тем временем в Сербии командир корпуса инструктировал офицеров, как «довести до фанатизма осознание нашего морального и численного превосходства»{354}. Когда начальник австрийской разведки полковник Оскар фон Хранилович предупредил, что армия столкнется с партизанами, было решено подавлять сопротивление жесткими мерами Kriegsnotwehrrecht – «право военной самообороны».

В результате были расстреляны и повешены тысячи сербских мирных граждан, в большинстве своем невиновных. 16 августа, например, перед полковником 11-го пехотного полка предстали пятеро Tschuzen (словенских или хорватских крестьян), обвиняемых в партизанской деятельности. Полковой адъютант спросил: «Кто видел, как они стреляли?». «Капитан и десять рядовых», – тут же отозвались несколько человек. Несчастных крестьян вывели на насыпь, велели встать на колени и расстреляли{355}. У Алекса Паллавичини мы находим еще несколько подобных случаев, описанных в красках, однако было бы опрометчиво принимать его свидетельства против сербов за чистую монету. В частности, он описывает, как 17 августа его колонну обстреляли с неубранного поля. Посланный на разведку австрийский патруль вернулся с 63 пленными, в числе которых были женщины и дети (по словам патрульных, тоже державшие ружья), а также священник, якобы располагающий арсеналом гранат.

«Через час, – писал Паллавичини, – осталась только братская могила. Чтобы не смущать [наших] солдат выстрелами, пленных закололи штыками. У священника, видимо, оторвали бороду – в такой ярости были наши после учиненного над ними бесчинства. Когда днем я приехал в Лозницу, на виселице болтались 14 [сербов]. Повесить их приказал оберст-лейтенант Кокотович. По нашим войскам по-прежнему стреляли с крыш. Ненавистью к нам пропитан воздух, для них каждый из нас – враг. Население так вероломно, что выстрела можно ожидать даже от безобидного вроде бы ребенка или старухи. <…> Мы сражаемся не с 300-тысячной армией, а с целым народом. Такое впечатление, что это религиозная война. Самые активные агитаторы – священники, а самые крупные центры сопротивления – монастыри»{356}.

Отличительной чертой многих казней мирных граждан, совершенных на Восточном фронте, особенно в Сербии, австро-венграми, было запечатление их на фотопленку и последующая публикация снимков. Карательные меры в отношении подозреваемых в шпионаже или партизанской деятельности Вену нисколько не смущали и были важной составляющей ее политики; Конрад хотел, чтобы о них узнало как можно больше людей. Палачи хвастались телами убитых перед объективом, как охотники трофеями{357}. Австрийский офицер писал 24 августа в Сербии:

«Встретил колонну из 30 [предполагаемых партизан], которых гнали на казнь. Обступивший их конвой, в который входили и князь Одескальки с лейтенантом Вайссом, не в силах сдержаться, отвешивал затрещины пленным, даром что те были связаны. Мы пытались их остановить, но тщетно. Место казни находилось на опушке за монастырем. Им [пленным сербам] пришлось самим рыть себе могилу. Потом их усадили на край ямы, и трое пехотинцев принялись закалывать их штыками – по пять раз каждого. Жуткое зрелище. Одескальки вел себя подобно разъяренному зверю и тоже рвался принять участие. Страшно было смотреть, как забрасывают землей тела, среди которых попадались и недобитые – они пытались выбраться, и кому-то удавалось восстать из могилы. Наши вели себя как дикари. Не в силах вынести этого зрелища, я ушел»{358}.

17 августа командир дивизии – генерал Казимир Лютгендорф отправил на расстрел 120 жителей города Шабац, якобы после уличной перестрелки. На самом же деле сербская армия покинула Шабац без сопротивления, оставив только женщин, детей и стариков. Зачем Лютгендорфу понадобилась эта казнь, непонятно, хотя к своим он был так же безжалостен. Тем же вечером 17 августа генерал получил донесение о том, что трое его подчиненных – рядовой Йозеф Эберт и санитары Франц Буцек и Йозеф Духлик – напились в стельку трофейным шнапсом и устроили беспорядочную пальбу.

Лютгендорф без лишних раздумий велел казнить провинившихся в назидание остальным – публично заколоть штыками, чтобы не тратить патроны. Следующим вечером троих громко оправдывающихся несчастных вывели на площадь перед городской церковью, и священник на глазах собравшейся толпы отпустил им грехи. Случилась заминка, поскольку назначенные исполнителями отказались повиноваться приказу, и пришлось назначать других. Затем начался трагифарс: размахивая фуражкой и крича исполнителям «Стойте! Подождите!», прибежал командир корпуса генерал Карл Тержтянский. Он опоздал, трое проштрафившихся уже были мертвы{359}. В 1920 году австрийский суд приговорил Лютгендорфа к наказанию за эту казнь, однако расстрел мирных жителей Шабаца никто ему в вину не ставил. По подсчетам, в общей сложности около 3500 гражданских были убиты австрийцами в первые две недели августовской кампании. Конрад не останавливался ни перед чем, утверждая, что «все население, включая и женщин, участвовало в вооруженной борьбе и учиняло бесчинства против австрийских войск. <…> Всякий, кто представляет себе культурный уровень и мышление балканских народов, не увидит здесь ничего удивительного»{360}. Наибольшей жестокостью по отношению к мирным жителям отличались венгры, закоренелые враги сербов.

Тем временем у авангарда австрийской армии крепло убеждение, что враг знает свое дело куда лучше австрийского командования. Сербские артиллеристы заранее проводили рекогносцировку местности и намечали цели. Их тактика отличалась изобретательностью и говорила о военном опыте: перед одной из атак 18 августа сербы, отступив ненадолго, вернулись и открыли шквальный огонь, окопавшись в подготовленных полевых укреплениях. Преследование якобы отступившего противника захлебнулось, и австрийские солдаты кинулись врассыпную. Когда в австрийцев полетели гранаты, началось замешательство – такого оружия габсбургская армия еще не видела. Один из сербов выкрикнул на немецком: «Офицеры, шаг вперед!» – и машинально повиновавшийся капитан Вагнер тут же упал, сраженный пулей. Австрийские командиры упорно не желали учиться осторожности. Получив предупреждение о том, что подступы к следующей высоте перекрыты полевыми укреплениями и бетонными бункерами, штаб только отмахнулся, сочтя «такую тактику ведения боя невозможной»{361}. Солдатам пришлось заплатить за беспечность своими жизнями.

Австрийские подразделения впадали в ступор от потока противоречивых приказов. Сербы поливали авангард залповым огнем, и вновь прибывшие не находили слов, чтобы описать эти адские звуки. Австрийский врач Иоганн Бахманн сравнивал ружейный огонь с барабанной дробью дождя по крыше, а артиллерийский – с глухим звуком удара палкой по раскрытому зонту, за которым следует протяжное эхо, «напоминающее гул басовой струны. Как меломан, я попытался прикинуть тональность и решил, что она ближе всего к басовой ля»{362}. Продовольственное снабжение в австрийской армии практически заглохло. Доведенные до отчаяния солдаты обшаривали в поисках припасов ранцы погибших и раненых{363}.

Захватчики атаковали сербов, окопавшихся на возвышении, на отметке, обозначенной как «высота 404». После ожесточенной перестрелки с участием артиллерии и стрелкового оружия защитники отступили, но и австрийцы понесли тяжелые потери, особенно среди офицеров, которые, размахивая саблями, вылетали перед строем на своих скакунах, «словно специально подставляясь под пули комитаджи»{364}, как с удивлением свидетельствовал один из солдат. Когда схватка закончилась, австрийцы вошли в селение под названием Слатина. К большому изумлению местных жителей основную часть вражеских войск, громящих их страну, составляли чехи – «братья-славяне».

Капрал Киш утопил в деревенском пруду кусок драгоценного мыла. «Я с грустью смотрел ему вслед, – писал Киш. – Последнее напоминание о цивилизации»{365}. Его угнетало крепнущее осознание, что вся Европа, кроме него, пытается нажиться на этой войне. На взятой высоте ему представилась возможность ознакомиться с разнообразием боеприпасов, имевшихся в распоряжении сербов. Много патронов, к досаде капрала, были австрийского и немецкого производства – Хиртенбергской патронной фабрики, Keller & Co, Manfred Wei? Budapest{366}. Попадались турецкие гильзы, изготовленные Немецкой патронной фабрикой в Карлсруэ, а на российских боеприпасах стояла маркировка «Немецкая фабрика оружия и амуниции, Берлин». «Остальные ящики были из Парижа или Льежа, а иные вовсе стыдливо обошлись без надписей».

В свою решающую стадию первая сербская кампания вступила 15 августа, когда австрийцы начали наносить удары по формированиям, обороняющим гору Цер в 30 км к востоку от Дрины. Плато размером 30 на 6 км поднималось среди холмов на километр и взирало с высоты на бескрайние поля. Навьюченная австрийская пехота с трудом карабкалась наверх, артиллерия за ней следовать не могла. Комитаджи вели прицельную стрельбу из-за окружающих деревьев. Вечером 15 августа под проливным дождем австрийцы поднялись на высоту. В час ночи сербские войска проникли в австрийский лагерь, представившись ни о чем не подозревающим часовым австрийскими хорватами, и открыли ружейный огонь по спящему дезориентированному врагу. При этом сербы кричали: «Куку Маjко!» («Богородица, помоги!») – хотя их врагам вмешательство свыше было куда нужнее.

Большинство австрийских офицеров погибало при попытке поднять солдат в атаку – не исключением стал и Йозеф Фидлер, возглавивший скорбный список из 35 габсбургских полковников, убитых в те дни. Командир дивизии, схватив винтовку, отстреливался плечом к плечу со своими подчиненными. Суматоха и хаос длились несколько часов, пока на рассвете у обеих сторон не стали иссякать силы. В это время сербам прислали подкрепление и артиллерию. На глазах у наблюдавшего с соседней высоты короля Петра они разбили деморализованных австрийцев наголову и заставили отступить.

Сербы дорого заплатили за победу, потеряв 47 офицеров и почти три тысячи рядовых; один из полков недосчитался командиров всех четырех батальонов, а из 16 ротных живыми и невредимыми остались лишь трое. Кавалерия, нападающая на австрийский арьергард, неожиданно нарвалась на пулеметы, которые за пару минут уничтожили два эскадрона, в запале сунувшихся под огонь. Здесь впервые обозначился такой серьезный недостаток конницы, как уязвимость перед современным вооружением (во Франции он подтвердится окончательно). Однако потери со стороны австрийцев были гораздо тяжелее. Партизаны не оставляли их в покое на всем протяжении битвы и даже после. Гора Цер вошла в сербские предания как свидетельница исторического триумфа. 20 августа уцелевшие австрийские части отступили обратно в Боснию, понеся потери в количестве 28 000 человек, и первая победа в этой войне осталась за Антантой. Австрии следовало бы разжаловать Потиорека, главного виновника фиаско. Однако придворных связей в Вене хватило, чтобы спасти голову и генерала, и Конрада. Всю вину переложили на несчастные чешские войска, попавшие в авангард, – теперь считалось, что именно они подвели императора. Официальное расследование разгрома у горы Цер «выявило», что лишь этнические немцы действовали как должно.

Сербам не хватило сил воспользоваться победой и преследовать отступающего на запад врага. Однако 20 августа по настоянию Конрада габсбургская армия, выставленная против Сербии на венгерской границе, начала отход в Галицию, существенно ослабив силы Потиорека. Часть австрийских войск какое-то время еще продолжала наступление в Сербии, но уже деморализованная и измученная лишениями. Пехотинец Матия Малешич писал 21 августа: «По адскому пеклу мы держим путь из Конице в холмы. Воды вволю пить не дают – хотя вот она, рядом, мы все время идем по берегу [реки]. Все как на маневрах – и совсем другое». Три дня спустя он добавит: «Только теперь я осознал, что это все всерьез; какой ужасной будет битва с суровым, закаленным в боях народом, который борется за выживание – для них это в буквальном смысле “быть или не быть”. Я лежу на голой земле под прекрасным звездным небом, я только что помолился и смотрю вверх, на звезды, думая о том, как сильно тоскую по Карниоле [родная словенская провинция], по матери и по прежней счастливой жизни, которую я не ценил. Наверное, мне уже не доведется пожить ею снова»{367}.

Вскоре оставшиеся в Сербии австрийские колонны смирились с неизбежным и стали отступать. В горле пересохло настолько, что во время дождя все подставляли котелки, пытаясь набрать хоть немного воды. Дороги после прохода каждой части были усеяны ранцами, фуражками, саблями и винтовками. Офицер резерва Роланд Вюстер впервые вытащил револьвер, чтобы пристрелить захромавшую лошадь. Он выстрелил три раза, однако несчастное животное сумело подняться на ноги и побрело прочь – тогда взбешенный старший офицер велел лейтенанту добить лошадь киркой. Раненых оставляли в полевых госпиталях, поскольку не хватало транспорта, чтобы их эвакуировать. Эгон Киш писал в отчаянии: «Армия разбита фактически наголову и стремительно отступает». Сам он выкупил место в обозе за две сигареты: «Разгромленная орда неслась обратно к границе, обезумев от ужаса. Возчики погоняли лошадей… офицеры и рядовые лавировали между обозами или топали по придорожной обочине»{368}.

Алекс Паллавичини описывал, какая паника поднялась в австрийских рядах, когда по облаку пыли на горизонте и донесениям о нападении на вещевой обоз стало понятно, что сербы наступают на пятки. Генералы и штабные офицеры попрыгали в автомобили и помчались на другой берег Дрины, не обращая внимания на крики раненых, умоляющих не бросать их. «Дорога усеяна телами людей и лошадей, мертвых и искалеченных. Все кинулись к мостам. Бежали до самого Брчко [на австрийском берегу]. Много лошадей утонуло в Дрине»{369}. Сербская артиллерия подгоняла бегущих шрапнельным огнем – австрийцы были перед ней как на ладони. Раненые лошади умирали в долгих мучениях, поскольку тратить пулю и драгоценное время на то, чтобы прекратить их страдания, никто не хотел. Вот что писал еще один участник событий: «Разгромленная армия обращена в беспорядочное, хаотическое бегство. <…> Неуправляемая толпа в диком страхе кинулась к границе. <…> Люди топтали друг друга в спешке»{370}.

Австрийская учительница Ита Й. – воинствующая националистка – писала 17 августа в дневнике: «С болью в сердце мы думаем о наших солдатах на полях сражений. Они выполняют свой долг, увязая в грязи болот и замерзая в окопах! Мы не участвовали в войнах уже полвека, наши военные не привыкли к таким испытаниям»{371}. Она была абсолютно права. К вечеру 24 августа на сербской земле не осталось ни одного австрийского солдата, если не считать 4500 попавших в плен. Сербы потеряли убитыми и ранеными 16 000 человек, австрийцы в два с лишним раза больше – страшные цифры, которые меркнут только на фоне кровавых рек, что вскоре разольются по всей Европе. Некомпетентность австрийских офицеров и слабая дисциплина солдат навлекла позор на империю Габсбургов. Крошечная балканская страна сумела разбить захватчиков, оставив лишь жалкие крохи отступать через Дрину.

Тем временем империя Франца Иосифа, несмотря на разразившуюся в Сербии катастрофу, праздновала победы, о которых читала в выдуманных газетчиками новостях. Ита Й. писала в дневнике 22 августа: «Чудесно! Чудесно! Ликование переполняет сердца, после упорной борьбы мы одержали героическую победу над шайкой сербских фанатиков, разбив 30 сербских батальонов. <…> Пишут, что много наших доблестных воинов пало в бою. Но победа за нами. <…> Мы засиделись в кафе допоздна в ожидании подробностей»{372}. Однако на следующий день ее настроение резко изменилось. Мучил неудобный вопрос, почему, разбив «30 сербских батальонов», победители-австрийцы «отошли на прежние позиции»{373}. «Пишут, что “организованное отступление прошло без помех с вражеской стороны”. Но зачем же отступать, если мы победили? – недоумевала она. – Город полон слухов. Офицеры говорят, что у нас слишком мало войск в Сербии. <…> Один сказал, что от 8000 человек нашего драгоценного Венского Deutschmeister [полка] сербы оставили всего четыре сотни. Разве не ужас? Чья это вина?»{374}

Солдаты разбитых австрийских частей, стоявших теперь лагерем на западном берегу Дрины, проклинали свое командование: «Наши генералы – бестолковые старые ослы. <…> На совести тех, кто это заварил, сотни и тысячи жизней»{375}. В одном из австрийских подразделений, в боснийской Лане, устроили перекличку. Фамилия за фамилией оставались без отклика, из строя кричали: «Мертв!» Были опубликованы первые списки погибших. За одну неделю полк капрала Киша потерял 69 офицеров (23 убитыми) и тысячу солдат, лишившись 71 % офицерского состава и 25 % рядового{376}. Один из батальонных врачей в письме домой с горечью признавался, что в его части погибло восемь офицеров и 200 рядовых: «[Наши] сильно страдают от голода… а борьба с сербами осложняется тем, что в нее вовлечен весь народ»{377}. Даже крошечная черногорская армия чуть южнее сумела обратить доставшегося ей противника в бегство.

К концу августа уже вся империя Габсбургов знала, что армия Франца Иосифа понесла страшные потери в Сербии; поступали подтверждающиеся сведения, что по Саве сплошным потоком плыли мертвые тела австрийских солдат. Ита Й. писала: «Сердце останавливается, хочется кричать, хочется стереть эту страшную картину из памяти»{378}. Правительство представило новую версию событий, объявив, что сербская карательная экспедиция не важна для национальных военных интересов. Разумеется, никто не поверил. «Бюллетень оставил отвратительный осадок»{379}, – писал словенский священник доктор Ойген Лампе. «Ликование сменилось меланхолией, – вторил ему Киш. – Если мы не в силах одолеть сербов, что же будет в России?»{380} Действительно, что? Австрийские военные содрогались, получая на позициях газеты с подобными заявлениями{381}. Оказывается, теперь, когда в войну вступила Россия, Сербский фронт стал «простой разминкой», а вторжение в Сербию предполагалось лишь как карательная акция. Выполнив задачу, войска «отступили, готовясь к новой операции». Эгон Киш с однополчанами приходили в ярость от таких «полных лжи и лицемерия» заявлений.

Австрийские офицеры откликнулись на разгром жесткой, даже бесчеловечной муштрой, надеясь повысить дисциплину к предстоящим сражениям. В качестве наказания за съеденный неприкосновенный запас некоторых солдат привязывали к деревьям и оставляли на целый день под палящим солнцем. Киш сравнивал эти истязания с тем, как обращались с пленными белыми американские индейцы. Замученных солдат выгоняли из лагеря на учения – якобы с целью поддержать боевой дух, пока командование разрабатывает планы по возобновлению кампании. Разумеется, ежедневные 6–8 часов муштры «кому угодно поднимут настроение», мрачно язвил Киш{382}.

28 августа сербы предприняли собственную робкую попытку вторгнуться на территорию Габсбургов: войска переправились через Саву к западу от Белграда и заняли венгерский город Земун. Командующий австрийской дунайской флотилией докладывал, что местные «встретили сербские войска с большим воодушевлением, бросая букеты и размахивая флагами»{383}. На следующий день железнодорожный мост, соединяющий Белград с вражеским берегом, – тот самый, что сербы взорвали в начале военных действий, – был восстановлен как пешеходный. Йован Жуйович был в числе тех, кто перешел по нему на северный берег, чтобы посмотреть на разрушенный город с бывших австрийских огневых позиций и сделать фотографии. Тем временем многие жители венгерского Земуна воспользовались возможностью перебраться в Белград. Венгерским сербам и сочувствующим совершенно не хотелось попасть под горячую руку австрийцам, если те вернутся. Еще южнее в начале сентября около 40 сербских и черногорских батальонов переправились в Боснию, где несколько последующих недель шли спорадические бои и перестрелки.

Сербское правительство, отвоевав себе передышку, пыталось добиться любой возможной помощи от союзников, что для сухопутной страны со слабо развитой транспортной сетью было сопряжено с определенными трудностями. 7 сентября британский министр иностранных дел писал принятым в те времена подчеркнуто формальным слогом: «Сэр Э. Грей просит сербского министра принять уверения в совершеннейшем почтении и… имеет честь уведомить, что от поверенного в делах Его Величества в Каире получена телеграмма, сообщающая о выдаче разрешения на поставку в Сербию 3000 мешков риса»{384}. Однако разоренным сербам требовалось куда больше, чем горстка риса на несколько дней. Их война, в которой было далеко до победы, только начиналась.

В начале сентября австрийцы предприняли вторую попытку. Бреши в поредевших полках Потиорека залатало подоспевшее подкрепление. К каждой части был приставлен проводник-словак{385}. В одном батальоне офицеры, не говорящие на языке своего проводника, объясняли ему пантомимой, что теперь он подчиняется военным законам и за дезертирство ему грозит смертная казнь. Бедный крестьянин, решив, будто его собираются вешать прямо сейчас, затрясся в рыданиях, уверяя, что ни в чем не виновен.

Отступая к Дрине с однополчанами, Эгон Киш убеждал себя, что во второй раз попасть под обстрел будет не так страшно. «Вода кажется менее холодной, когда в нее погрузишься, – писал он в дневнике. – Наверняка с пулеметным огнем то же самое. Но прежде чем нырнуть, ты все равно дрожишь и стучишь зубами»{386}. Однако повторное вторжение австрийцев в Сербию началось так же бесславно, как и первое. 8 сентября под Велином-Селом войска рассаживались по штурмовым лодкам, на которых предстояло переправиться через Дрину, под плотным огнем легкой артиллерии. Из 20 человек, составляющих взвод Киша, в лодку сели только 10, остальные благоразумно скрылись{387}. Они гребли и гребли под дождем сербских пуль. Когда они достигли восточного берега, в лодке было полно раненых, отчаянно рвущихся назад, в безопасное место. Тысячи австрийцев из трех полков столпились в замешательстве на захваченном плацдарме, не в состоянии двигаться дальше под огнем сербов, засевших в бетонных укреплениях.

Наступила ночь. До самого рассвета промокшие и продрогшие австрийцы теснились у воды. Ранним утром 9 сентября был получен приказ отступать. Неповрежденных лодок, способных перевезти уцелевших назад, осталось лишь 12, по 40 мест в каждой, поэтому эвакуация растянулась на долгие часы. Большинство солдат побросали оружие и снаряжение. Пока австрийцы, жаждущие вернуться на свой берег, криками поторапливали гребцов, к переправе подоспела сербская пехота и разрядила в отступающих свои винтовки. Часть лодок пошла ко дну под артиллерийским огнем, многие бойцы утонули, поскольку не умели плавать или были ранены. Беглецы осаждали переполненные лодки, а те, кому посчастливилось в них забраться, яростно отбивались. Эгон Киш спасся вплавь, уцепившись незамеченным за леер шлюпки, гребущей к боснийскому берегу.

Целую неделю после катастрофы по Саве и Дрине плыли тела погибших австрийцев. В других местах некоторым частям удалось войти в Сербию с меньшими трудностями, однако без особого стратегического преимущества. Унтер-офицер Матия Малешич писал в отчаянии 16 сентября: «Какой же я голодный и как часто думаю о доме, о том, какой будет жизнь по возвращении. <…> Я много мог бы написать, но нужно экономить бумагу, потому что Бог весть, сколько нам еще воевать, а бумаги мало. Нужно писать о самом важном – Бог знает, к кому попадет этот дневник, если я погибну. Лучше помалкивать. Что меня ждет? <…> Болит все, ноги отморожены, я их не чувствую, только в тех местах, где лопнула кожа; оглох на правое ухо. Кажется, я уже совсем другой человек»{388}.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ГЛАВА 15 Разгром

ГЛАВА 15 Разгром Удар за ударом: от Женевы к Рейкьявику А дальше янки успешно обрушивают на Горбачева один удар за другим. В июле в Пакистан приходит первая партия ПЗРК «Стингер». Рейган решился. За год афганским душманам должно было поступить 250 пусковых переносных

Глава 10 РАЗГРОМ «ПАРТИЗАН» У КОКОРЕВКИ И АЛТУХОВО

Глава 10 РАЗГРОМ «ПАРТИЗАН» У КОКОРЕВКИ И АЛТУХОВО А командование «партизанской» зоны брянского леса после разгрома кокоревского партизанского отряда, разбитого в Шемякине и Тарасовке, решило взять реванш за это поражение. Для этой цели работники НКВД стянули в один

Разгром милиции и восстановление офицерских чинов.

Разгром милиции и восстановление офицерских чинов. В какой мере советские вооруженные силы, к концу второго десятилетия существования, отвечают тому типу, который написала на своем знамени большевистская партия?Армия пролетарской диктатуры должна, согласно программе,

«ИЮЛЬСКИЕ ДНИ»: КУЛЬМИНАЦИЯ И РАЗГРОМ

«ИЮЛЬСКИЕ ДНИ»: КУЛЬМИНАЦИЯ И РАЗГРОМ Непосредственное руководство движением окончательно переходит с этого момента в руки Петроградского комитета партии, главной агитаторской силой которого был Володарский. Мобилизация гарнизона ложится на Военную организацию. Во

Часть 12 РАЗГРОМ КГБ. ГИБЕЛЬ СССР

Часть 12 РАЗГРОМ КГБ. ГИБЕЛЬ СССР Фактически последним Председателем КГБ СССР в 1988–1991 годы стал Владимир Александрович Крючков.На 23 месяца пребывания Крючкова на посту Председателя КГБ СССР приходятся многие драматические события в истории нашей страны, апофеозом

Треснутый лед реки Омовжи (Разгром меченосцев)

Треснутый лед реки Омовжи (Разгром меченосцев) Итак, Ярослав не просто вернулся. Он начал действовать. А когда Ярослав действовал, то и результат появлялся – незамедлительно. Против его напора и активности мало кому удавалось устоять.Псков князь подмял под себя

РАЗГРОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАЗГРОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ За двадцать демократических лет индустрии страны нанесён такой урон, который не принесла даже гитлеровская агрессия. Шесть миллионов безработных - таков результат заботы вождей демократии о «россиянах». Вывоз капитала, «западные долги», списание

Владислав Шурыгин РАЗГРОМ

Владислав Шурыгин РАЗГРОМ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ДЕКАБРЯ Такой же январь, тот же снег, те же руины. Вой снарядов, разрывы. Запах смерти — кислый толовый, смрадный, соляровый. Сырая муть тумана, ползущие к небу жирные клубы горящей нефти. Все это уже было! Пять лет назад я вот

Разгром Фадеева

Разгром Фадеева Своё первое серьёзное произведение - повесть "Разлив" – Александр Фадеев закончил в 1923 г. Тогда же окончательно созрел и замысел романа «Разгром». За Фадеева я не брался со школы (в моей советско-постсоветской школе его ещё проходили) и, как оказалось,

РАЗГРОМ ПОД МОСКВОЙ

РАЗГРОМ ПОД МОСКВОЙ Николай МИРОНОВ 5 августа 2003 0 32(507) Date: 06-08-2003 Author: Николай МИРОНОВ РАЗГРОМ ПОД МОСКВОЙ В этом году лесники Истринского заповедника забили тревогу: исчезает лось, кабан, очень долго не впадают в спячку еноты, барсуки, ежи. Недавно я сам лично видел

РАЗГРОМ ФСБ

РАЗГРОМ ФСБ Зачем державе, окруженной геополитическими противниками, раздираемой этническими и религиозными конфликтами, переполненной агентами влияния и просто шпионами, нужны органы государственной безопасности? Видимо, правительство России, задавшись этим