1. «План XVII» в действии

1. «План XVII» в действии

Всю первую половину августа французские, немецкие, бельгийские и британские войска маршировали меж золотых нив под безоблачным небом от мест выгрузки к будущим полям сражений, провожаемые удивленными взглядами крестьян. Миллионы людей преодолевали ежедневно по много километров, кто-то пешком, кто-то верхом или в обозах, единицы на примитивных автомобилях. «Пыль оседала на волосах, бровях и в бороде, – писал Поль Линтье 14 августа, – и к тому времени, как нас догнала колонна парижских моторных омнибусов, мы уже стали такими же белыми, как дорога под нашими ногами»{393} – во Франции было не много мощеных трактов. Каждый немецкий корпус в сопровождении 2400 повозок и 14 000 лошадей растягивался почти на 20 км.

Если немецкая и британская армии перешли на невзрачную серо-зеленую форму и хаки соответственно, то французы и бельгийцы, как и в XIX веке, щеголяли яркими, пестрыми мундирами. Потрясающе: французские солдаты шли навстречу вражеским пулям под барабанный бой и фанфары, с развевающимися полковыми знаменами. На скольких французских могилах 1914 года стоит после имени и фамилии лаконичная приписка clarion – трубач… Многие части отправляли на битву целые оркестры, а кто-то из офицеров надевал белые перчатки. У всех воюющих сторон войска вели в бой командиры с саблей наголо, верхом на боевых скакунах.

Начиная с сентября войска начали окапываться, однако характерной чертой августовских сражений во Франции и в Бельгии оставались прекрасно видимые противником передвижения пехоты, кавалерии и артиллерии. Людские массы выступали навстречу сокрушительной мощи современного вооружения таким же боевым порядком, как в древние времена. Последствия были предсказуемы для всех – за исключением некоторых генералов. Таких потерь, какие понесла французская армия за единственный день 22 августа 1914 года, не бывало ни у одной из воюющих сторон до конца войны. Серия сражений французской армии под началом главнокомандующего генерала Жозефа Жоффра напомнила бы стороннему наблюдателю битвы XIX века, вот только стратегический гений явно отсутствовал. Уверенность французских командиров, что выстоять под огнем можно на одном cran – кураже, привела к тому, что четверть миллиона их молодых соотечественников сложила головы в бою за эти три недели. Немцы потеряли почти втрое меньше – до их смертного часа было еще далеко.

Как-то в 1909 году некий путешественник бродил по улицам грандиозного города-крепости Льеж, ворот в Бельгию, располагающегося на реке Маас. С угрюмым выражением на брыластом лице он рассматривал не архитектурные жемчужины, а кольцо современных фортов, защищающих подступы к крепости. Это был не кто иной, как 44-летний полковник Эрих Людендорф, один из самых блестящих военачальников немецкой армии, поистине одержимый своей профессией. Он осматривал место будущего сражения, поскольку взятие Льежа и последующий проход через центральную часть Бельгии представляли собой ключевые пункты плана Германии по уничтожению французской армии. План этот разработал в начале века начальник немецкого штаба граф Альфред фон Шлиффен, однако он предполагал вести армию через голландские территории. Мольтке же решил пустить ее через Льеж, поскольку Голландии предназначалась участь нейтрального выхода во внешний мир – «отдушины» для Германии, – и в этом качестве она действительно сыграла неоценимую роль.

Учитывая, что «план Шлиффена» не был четко расписанным планом военных действий, уместнее называть его «доктриной Шлиффена», которая основывалась на двух положениях: быстро разгромить Францию, прежде чем идти на Россию, и сделать это с помощью большого охвата, сосредоточив все силы и надежды на правом фланге. В 1913 году Людендорфа сняли с поста начальника оперативного командования Генерального штаба – предположительно из-за упорного нежелания отказаться от идеи, что для осуществления грандиозных военных планов Германии нужно увеличивать численность вооруженных сил. Однако год спустя он снова оказался на подступах к Льежу, под гром орудий и треск выстрелов.

Фалькенхайн сказал в начале августа: «Важно воспользоваться воцарившейся эйфорией, пока она не рассеялась как дым»{394}. Это и пытался сделать Мольтке, нанося по Льежу первый крупный удар на Западном фронте. Оборонял город 40-тысячный гарнизон, подкрепленный полевой дивизией, – силы, значительно превосходящие расчеты атакующих. Немецкий командир корпуса генерал Отто фон Эммих обратился к Бельгии с прокламацией: «Предоставьте нам беспрепятственный проход и дайте добраться до тех, кто хочет на нас напасть. Заверяю, что бельгийскому населению не придется испытать на себе ужасы войны».

Однако вместо «беспрепятственного прохода» первые ряды вестфальских и ганноверских солдат получили 5 августа шквал артиллерийского и стрелкового огня. Необстрелянные салаги, никогда прежде не слышавшие свиста вражеской пули, были отброшены назад с тяжелыми потерями. Бельгийский офицер писал: «Мы просто косили наступающую немецкую пехоту шеренгу за шеренгой. <…> Они даже не пытались рассредоточиться, так и шли… плечом к плечу, пока мы не выбивали их и застреленные не валились друг на друга жуткими штабелями мертвых и полуживых тел, перекрывая нам обзор»{395}. Остальные воюющие европейские страны будут в последующие недели следовать той же тактике, что и немецкая армия, – в Льеже Мольтке собрал лишь первый урожай скорбящих вдов и осиротевших матерей.

Бельгийское правительство поспешило выпустить ликующее коммюнике: «Победа за нами! Все атаки немецких войск отражены». Однако Эммих только разминался: в последующие дни его войска наступали снова и снова под прикрытием плотного артиллерийского огня. Число жертв росло: одна бригада лишилась более половины состава, включая командира и командующего полком, при наступлении у города Визе полегли 30 офицеров и 1150 рядовых. 6 августа появилось неприятное новшество – цеппелин, устроивший первую в истории бомбардировку европейского города. Погибло девять жителей Льежа.

Перед войной Генри Вильсон тщетно умолял бельгийцев укрепить Льеж и Намюр, и теперь им пришлось убедиться, насколько уязвимы их крепости в условиях продолжительного штурма. Генерал Жерар Леман, командир льежского гарнизона, оставил попытки удержать сплошную линию обороны. Почти половину своих бойцов он отправил из гарнизона для соединения с основными силами, оставшиеся вели перекрестный огонь с бастионов, не давая немцам прорваться. Льежские форты, как и оборонные укрепления на восточной границе Франции, были сооружены из бетона и усилены обширными земляными насыпями. Засевшие в траншеях пулеметчики (хоть и в недостаточном количестве) сдерживали вражескую пехоту. Основным вооружением фортов были тяжелые казематные орудия в стальных купольных дотах, установленных на рельсах. Доты, хоть и весили по сотне тонн каждый, можно было поворачивать вручную.

Город штурмовали пять немецких корпусов общей численностью 150 000 человек. Под прикрытием темноты все больше и больше немцев просачивались между фортами. Им было приказано продвигаться с разряженным оружием, чтобы избежать случайных выстрелов по своим, однако неразбериха началась все равно, и восстановить порядок можно было только четким руководством. Утром 7 августа Людендорф с нарочитой театральностью ринулся вперед, подняв несколько растерявшихся под бельгийским огнем отрядов, и лично повел их на покинутую льежскую цитадель. Этот поступок (без особого труда) принес ему высочайшую в немецкой армии боевую награду – «Pour le M?rite» («За заслуги»). Домой сообщили, что город взят: «L?ttich ist gefallen». Неделей ранее мало кто из подданных кайзера относился к войне с таким же воодушевлением, как в 1870 году, однако взятие Льежа вызвало у народа волну энтузиазма, которая продержалась до сентября. Немцы, как и большинство других народов, содрогались при мысли о кровавой войне, однако любили победы, особенно быстрые. В городах и селах началось ликование, песни и танцы на улицах. На следующий день школьников собрали, чтобы объявить радостную новость, и отпустили на внеочередной выходной{396}.

Однако радость оказалась преждевременной. Несмотря на падение самой цитадели, бельгийцы упрямо удерживали большинство окружающих ее фортов. 8 августа командование осадой принял генерал Карл фон Эйнем. Отказавшись от лобовых атак, он развернул 60 000 бойцов в «стальное кольцо» до прибытия тяжелой артиллерии. Бельгийцы продолжали отстреливаться: в полку доктора Лоренца Треплина первыми пострадали трое солдат, опрометчиво оставивших посты в захваченном форте Баршон, чтобы искупаться в Маасе, где их серьезно ранило разорвавшимся снарядом. В остальном, судя по письму хирурга от 11 августа, вокруг царил такой «застой и затишье»{397}, что пришлось просить жену прислать какую-нибудь книгу, чтобы скоротать время. Когда жена рассказала детям, что папа сейчас в тех краях, где нужно говорить по-французски, четырехлетняя Ингеборга захныкала: «Я же его не пойму, когда он вернется!»{398}

Мирное население, оказавшееся на пути войск, быстро устало от войны. «Ты не представляешь, как плохо нам здесь живется, – писала подруге жена гентского врача мадам Жанна ван Блейенберг. – Многие разорены. Пьер думал отослать меня в Англию… но я не хочу уезжать так далеко, не имея возможности вернуться, когда пожелаю, – да и поздно теперь»{399}. Дальше стране пришлось еще хуже, гораздо хуже. После штурма Льежа злость, копившаяся у немцев целый месяц, начала выливаться на подозреваемых в партизанской деятельности. Армия кайзера принялась зверствовать. Ночью 4 августа войска в городке Берно были в панике подняты на ноги неожиданной стрельбой, унесшей жизни 11 немцев. На следующий день в отместку были казнены 10 горожан, в том числе семья из пяти человек, прятавшаяся в погребе. Ночью в деревушке Сен-Аделин разорвался бельгийский снаряд, ранив нескольких стоявших там немцев. Местного учителя обвинили в том, что он выдал их расположение, подавая сигналы в форт Флерон, и немедленно расстреляли вместе с несколькими членами семьи. В тот же день состоялись первые массовые казни. Разъяренный генерал-майор фон Кревель сваливал неудачи при штурме на то, что «против нас воюет все население Льежа и окрестностей». С 4 по 7 августа бригада Кревеля расстреляла 117 мирных жителей, которые, с его слов, участвовали в «массовом сопротивлении».

Другая бригада, озлобленная встреченным отпором, выместила досаду и горечь от потерь на жителях селения Сумань, где расстреляла и заколола штыками 118 человек и разрушила сотню домов. Уцелевшим немецкие солдаты говорили: «Это ваши братья лупят по нам из форта Флерон». 6 августа немцы выставили две сотни мирных жителей из селений Ромсе и Ольн живым щитом при наступлении на форты Эмбур и Шофонтен. Других взяли в заложники и несколько дней держали голодными на мостах через Маас, чтобы мосты не обстреливала бельгийская артиллерия. 8 августа пехота согнала на близлежащий луг и казнила 72 жителей Мелена, в том числе 8 женщин и 4 девочки в возрасте до 13 лет. Старосту, прибывшего в надежде опознать и похоронить убитых, расстреляли тоже, большую часть селения сожгли{400}. Такой же смертью погибли 64 жителя Ольна и Сен-Аделина, и еще 40 в Риссонаре. К 8 августа в окрестностях Льежа немцами было убито около 850 мирных жителей и сожжено в карательных целях 1300 домов – чтобы сорвать злость либо для утверждения собственного превосходства. Налоговый инспектор из Франкоршана, у которого расстреляли отца, попытался втолковать немецкому офицеру, что местные жители пальцем не тронули его войска. Немец, пожав плечами, ответил на французском: «Не имеет значения. Вы убиваете наших в Льеже. Значит, мы имеем право убивать ваших здесь»{401}.

Бельгийские укрепления выстояли против полевой артиллерии; казематы можно было пробить лишь бронебойными снарядами заводов Круппа и «Шкоды». Граф Гарри Кесслер, 46-летний ротмистр запаса, командовавший подвозом боеприпасов под Льежем, с удивлением встретил однажды утром австрийских артиллеристов. Они сообщили, что прибыли «галопом из Триеста», привезя четыре батареи 305-мм гаубиц «Шкоды»{402}. К этим тяжелым орудиям, открывшим огонь 12 августа, вскоре присоединились четыре 420-мм чудовища с заводов Круппа – с орудийным расчетом из двух сотен человек при каждом. Выстрелы производились дистанционно, на электрическом управлении, с расстояния 300 м, бронебойными снарядами. Оборона Льежа закончилась оглушительными взрывами, осыпавшими крепость дождем земли и бетона, осколков стали и ошметков плоти: на одном из участков снаряд разом уложил три сотни защитников. Генерала Лемана унесли с развалин форта Лонсен без сознания, задохнувшегося в дыму. На каждый бастион хватило тридцать с небольшим снарядов: форты по правому берегу Мааса пали 13 августа, левый берег очистили три дня спустя.

При взятии Льежа потери нападающей стороны составили 5300 человек. 11-дневная осада не задержала продвижение немецкой армии, поскольку основной массе кайзеровских войск в любом случае требовалось время для сосредоточения перед тем, как двигаться дальше. Часть соединений уже спешила к французской границе по 20-километровому коридору, через который должны были как-то протиснуться две огромные армии. Однако в чем-то планы немцев осада Льежа нарушила: правый фланг захватчиков не смог сделать быстрый рывок и выиграть время для долгого перехода через Бельгию и северную Францию, до того как войска Жоффра успеют передислоцироваться.

Перед войной немецкие военные «мудрецы» доказывали, что быстрая, разрушительная, всеобъемлющая война предпочтительнее затяжного ограниченного конфликта. Один из таких экспертов писал в 1913 году: «Безжалостное уничтожение вражеских сил и вооружения, как ни парадоксально, представляет собой наиболее гуманную стратегию. Чем шире трактуется термин “гуманность”, тем менее плодотворными становятся военные действия… [а значит] тем дольше продлится война, и тем более тяжкими окажутся последствия для всех воюющих сторон. Лишь полная отдача и сосредоточение всех сил помогут нам быстро и решительно сокрушить врага»{403}. Именно это намеревался сделать Мольтке в августе 1914 года.

В первые недели войны французские войска тоже предприняли драматическую попытку выиграть преимущество, пока немцы не начали активное наступление. В соответствии с «Планом XVII» соединения Жоффра двинулись вперед по сотням километров французско-немецкой границы от Бельгии до Швейцарии. Колоритная конница кавалерийского корпуса генерала Жана-Франсуа Сорде, облаченная в красочные мундиры наполеоновских времен, прорвалась к Льежу перед 5-й французской армией под восторженные приветствия бельгийских мирных жителей на протяжении всего пути. Однако 8 августа, в 16 км от города, драгуны и уланы Сорде столкнулись с немецкими войсками. Пришлось отступать, лишь понапрасну загнав несчастных скакунов. К сияющим шлемам с плюмажами из конских хвостов и начищенным до блеска кирасам оружие, пригодное для боя, не прилагалось. В отличие от британской кавалерии, вооруженной пехотными винтовками и подготовленной к пешему бою, кавалерия Сорде располагала только саблями и карабинами образца 1890 года, толку от которых было чуть больше, чем от пистолетов.

Сержант легкой кавалерии писал впоследствии, в какое отчаяние повергали его полк попытки атаковать, заканчивающиеся попаданием под пули немецкой пехоты, многих выбивавшие из седла: «Это происходило раз за разом – раз 20 или 30, наверное»{404}. После каждого столкновения ряды кавалерии редели. Навык обращения с лошадьми – критически важное военное искусство – во французской армии оставлял желать лучшего. Кавалерия Сорде покрывала в первые недели наступления по 55 км в день, а некоторые полки и того больше: например, в журнале боевых действий 9-го кирасирского полка значилось 160 км, преодоленных за двое суток. Вскоре кони, измученные 100-килограммовой ношей, плохо кормленные, с загнивающими под седлами ранами, начали гибнуть десятками. В отличие от британских кавалеристов, приученных как можно дольше вести лошадей в поводу, чтобы беречь их силы для боя, французы (и немцы) загнали насмерть немало несчастных животных.

В первых боевых столкновениях некоторые продемонстрировали поразительную наивность, граничащую с глупостью. Рядовой Шарль Стайн из бельгийского гренадерского полка застыл в немом восторге, любуясь красотой разрывающихся немецких снарядов, – пока не заметил, что все кругом кинулись врассыпную{405}. Вечером 11 августа перепуганный часовой – однополчанин Стайна пристрелил пасущуюся корову, подобравшуюся слишком близко к его посту. Точно так же поступил отряд немецких резервистов, открывший плотную стрельбу по замеченным в утреннем тумане смутным теням. В результате было убито несколько коров и возвращающийся патруль, прежде чем порядок был восстановлен{406}. Французский капитан Плье де Дис с любопытством потянулся к упавшему неподалеку неразорвавшемуся снаряду – и отдернул руку, лишь услышав крик ветерана, что так можно обжечься. Де Дис и не подозревал, что снаряды бывают горячие.

Первые серьезные столкновения между войсками Мольтке и Жоффра начались значительно южнее, еще когда колонны Мольтке маршировали через Бельгию. 3 августа французы вошли в «потерянные провинции», аннексированные Пруссией после победы в 1871 году. Сложно сказать, сколько французов в 1914 году по-настоящему горевали об утрате Эльзаса и Лотарингии. Один молодчик на соответствующий вопрос, заданный за несколько лет до войны, пожал плечами: «Так распорядилась история. <…> Не думаю, что нынешнюю молодежь или народ в целом это волнует, равно как и меня». В 1908 году газета La Patrie уверяла, что «для большинства французов эта потеря – событие такое же далекое, как Семилетняя война».

Однако те, кто переживал, переживали страстно. Например, генерал Луи-Наполеон Конно, командовавший в 1914 году кавалерийским корпусом, до войны ежегодно совершал своеобразный ритуал – на одну ночь разбивал со своим драгунским полком лагерь у эльзасского пограничного столба. Теперь немало таких встало во главе французских войск, со слезами на глазах отправляясь освобождать тех, кого считали порабощенными соотечественниками – хотя в рядах немецкой армии сражалось в общей сложности 380 000 жителей Эльзаса и Лотарингии. Немецкоязычная, но большую часть Новой истории просуществовавшая под французским господством провинция Эльзас простирается с севера на юг почти на 190 км, однако в ширину составляет менее 50 км. На западе ее окаймляют Вогезы – у французов их название звучит как Вож, у немцев – Вогезен, так же как Лотарингия для французов – Лорэн, а для немцев – Лотринген. Граница между Францией и Эльзасом проходит по крутому, покрытому густым лесом хребту, местами доходящему высотой до 1000 м.

На севере Эльзаса немцы возвели огромную крепость в Мутциге с сетью подземных бункеров для защиты подступов к Страсбургу. На юге по направлению к текстильному Мюлузу между Вогезами и Альпами вытянулась старая пойма Рейна. Узкий коридор почти в 30 км представлял собой единственный проход для войск. Эльзас был провинцией преимущественно крестьянской, славился производством сыра, вина и кружева. Стратегического значения он почти не имел, образуя, по сути, тупик, поскольку упирался в сложнопроходимые холмы и леса на юге Германии. Кроме того, Эльзасский фронт был гораздо лучше укреплен и лучше снабжался со стороны Германии, чем со стороны Франции. Однако Мольтке совершенно правильно предугадал, что в случае войны французская армия не устоит перед соблазном отвоевать восточные провинции.

Немцы, прибывшие оборонять Эльзас, с удивлением увидели французских солдат, одетых в те же длинные синие мундиры с фалдами, красные панталоны и кепи, в которых их отцы бесславно гибли под натиском прусской армии в 1870 году. Один из солдат кайзера писал домой: «Они похожи на картинки в книжке»{407}. Нельзя сказать, что Жоффра и его офицеров не предупреждали об опасностях ярких расцветок. Весной 1914 года полковник Серре, военный атташе в Берлине, представил длинный доклад о недавно проведенных маневрах, на которых он присутствовал в качестве гостя. Особо он подчеркивал наличие у Германии гаубиц и тяжелой артиллерии, важность которых парижское командование недооценивало. Там же он расписывал преимущества серо-зеленой немецкой формы, маскирующей солдат, и призывал отказаться не только от традиционной для французской армии яркой расцветки, но и перестать надраивать до блеска рукояти холодного оружия, кухонную утварь и даже пуговицы. В докладе он цитировал кайзера: «[Веками] мы полагали, что военная форма должна радовать глаз… в ближнем бою было важно отличить своего от чужого. Теперь же, когда бой ведется с расстояния в несколько километров, мы не должны быть заметны». Вильгельм сожалел, по словам Серре, о том, что канет в Лету пестрая, красочно одетая армия, и признавал, что война стала теперь «делом грязным и унылым».

30 апреля Серре с растущим возмущением читал в Le Temps статью прямо противоположной направленности. В ней утверждалось, что другие страны уже сетуют на введение невзрачной формы, а Франция, к счастью, подобных опрометчивых шагов не совершает. Серре повторно написал в Военное министерство, разъясняя, чем плоха форма старого образца, выделяющая французские войска на фоне остальных: «Эта разница в форме, которая к самому неприметному [французскому] солдату немедленно привлекает внимание, будет иметь более серьезное [негативное] влияние на боевой дух, чем вынужденная необходимость стрелять из плохой винтовки»{408}. Он добавлял, что переливающаяся всеми красками французская армия «будет самой уязвимой среди союзников». В июле новый устав запоздало ввел защитное серо-голубое обмундирование оттенка bleu horizon (голубая даль), однако к началу военных действий массовое производство еще не успели наладить.

Несмотря на то, что отправленная в Эльзас армия генерала Ивона Дюбая числом 260 000 человек представляла собой самую крупную из пяти французских армий (в последующие недели перегруппированных в семь), командованию южными частями был лично Жоффром дан приказ лишь принимать на себя и сдерживать как можно больше сил противника, пока их товарищи на севере будут наносить решающие удары. Поначалу немцы не оказывали серьезного сопротивления: за время продвижения к Мюлузу войска Дюбая потеряли всего 100 человек. В 3 часа дня 8 августа французам сообщили радостную весть: над городом, покинутым врагом, снова вознесся трехцветный французский флаг. Освободителей встречали многократным исполнением «Марсельезы» и танцами на улицах. Генерал Луи Бонно, французский командир и уроженец Эльзаса, устроил двухчасовой парад в честь победы и выпустил высокопарную прокламацию: «Дети Эльзаса, прошло 44 года мучительного ожидания, и вот наконец французские войска снова ступают по нашей славной земле. Они внесли первый вклад в великое дело возмездия».

Радость длилась недолго. Сутки спустя немцы получили массивное подкрепление и контратаковали. В лесах и опаленных солнцем виноградниках завязалась сумбурная борьба, в которой не все солдаты кайзера проявили себя героями. Когда майор Отто Тешнер отдал приказ о лобовой атаке, повиновались только его офицеры и несколько рядовых – остальные предпочли отсидеться в гравийном карьере. Тешнеру пришлось пригрозить ослушавшимся расстрелом, что спровоцировало паническое бегство солдат в тыл. Другой офицер, посланный разведать, как идут дела на фронте, столкнулся с улепетывающими бойцами: «От них я услышал, что они разбиты и пытаются спастись за Рейном»{409}. Однако затем ход битвы удалось переломить. Немцы вытеснили французские войска из Мюлуза. Потрясенный Бонно отдал приказ об общем отступлении обратно через границу в Бельфор.

Жоффра привела в ярость и необходимость отступать, и перенесенное унижение. Он корил Бонно за то, что тот остановил наступление, устроив празднование в Мюлузе, вместо того чтобы двигаться дальше и разрушить мосты через Рейн. Жоффр рассчитывал, что громкая победа в Эльзасе поднимет боевой дух всей армии, а теперь Бонно жаловался на превосходство сил противника и требовал подкрепления. Генерала и двух дивизионных командиров сняли с должности, возложив на них вину за «устроенный во время отступления неописуемый хаос, в котором смешались кони, орудия и бегущие с поля боя люди»{410}. От французской публики вести о позорном отступлении Жоффр предпочел скрыть: почти неограниченная власть главнокомандующего над страной начала проявляться уже тогда.

Союзникам кайзера, напротив, о триумфе доложили сразу же. «Вечером стало известно о блестящей победе немцев над французами при [Мюлузе], – писала австрийская учительница Ита Й. – Эти немцы! Неужели будущее действительно за ними? Неужели звезда Франции закатится и померкнет вместе с былой французской славой?»{411} Однако многие немецкие солдаты в Эльзасе были потрясены и раздавлены первым боевым опытом не меньше своих французских противников. 10 августа один офицер артиллерии поделился своими переживаниями с сержантом Вильгельмом Кайзеном: «До сих пор мы ждали войны, однако теперь, когда она показала нам свое истинное, неприглядное лицо, мы отворачиваемся с содроганием». Кайзен писал своей невесте Хелене: «Его слова запали мне в душу, потому что я знаю, остальные думают так же. Как раз во время нашего разговора кто-то вбежал с сообщением, что французы просят мира. Ты не представляешь, с каким воодушевлением была встречена эта весть. Безумцы! Они не понимают, что происходит – что началась борьба за существование, которая будет идти до последнего пфеннига. И эта война будет для Европы последней»{412}.

На позициях чуть севернее 37-летний прапорщик Эрнст Клоппер – в мирное время художник из Пфорцгейма – с тоской окидывал взглядом поле боя. Тела его погибших однополчан лежали рядами, ожидая погребения, а французская деревня, за которую они отдали свои жизни, была сожжена почти дотла. Запертые в стойлах и загонах лошади, свиньи и прочий скот громогласно звали на помощь, требуя еды и питья. «Не хочу вспоминать об этой ужасной жестокости, – писал в дневнике Клоппер. – Никогда не видел зрелища мрачнее, чем поле боя с таким количеством погибших и раненых. Несмотря на победу, я глубоко подавлен. Здесь словно прошла орда гуннов – все лежит в развалинах. Все кухни, лари и погреба перетряхнули в поисках еды и спиртного. Горят даже навозные кучи».

Миллионы солдат в своем первом бою испытывали то же смятение, что и 28-летний Жак Ривьер, французский интеллектуал и друг Андре Жида{413}. Глядя вместе с однополчанами, как рушатся и горят дома, они представляли себя на военном турнире, на воображаемой войне, на шоу фейерверков, устроенном по всей округе. Наблюдая, как прорывается через фронт кавалерия, Ривьер попробовал различить на расстоянии французских и немецких всадников и вскоре убедился, что это невозможно. Его отряд открыл интенсивный огонь по собственным драгунам – к счастью, обошлось без жертв. При звуке летящего снаряда Ривьер, как и все новички, терялся – куда он летит, на врага или на тебя? На ум приходили колоритные словесные обороты: например, трех уланов, скачущих с поднятыми пиками через луг на горизонте, он сравнил с «судами, которые качает далекая волна».

Однако находились и те, кто – по крайней мере поначалу – горел энтузиазмом. Люсьен Лаби, 22-летний студент военно-медицинской академии, которого мобилизовали санитаром, был настолько огорчен своей нестроевой ролью, что 10 августа сорвал повязку с красным крестом и самовольно отправился с новыми товарищами по полку убивать немцев. В дневнике он писал, что его распалили поступающие вести о зверствах врага, в том числе рассказы о стрельбе по каретам скорой помощи. «Мы никому не сказали о своих планах, потому что за эту маленькую любительскую вылазку можно поплатиться». Осуществив, если верить дневнику, задуманное, он вернулся на свой пост. «Я давно мечтал об этом и теперь буду исполнять свой долг медика с куда более легким сердцем»{414}.

Первые столкновения в Эльзасе были кровавыми. Воюющие армии снова и снова посылали войска в атаку беспорядочной массой прямо на линию огня, не заботясь о том, чтобы рассредоточиться. Командиры, пожимая плечами, утверждали, что при большом количестве неожиданных встречных боев такая тактика неизбежна: наступающие плечом к плечу имеют больше шансов продолжать натиск, чем рассыпавшийся строй. Но когда французское или немецкое наступление попадало под пулеметный и артиллерийский огонь противника, подобная тактика оборачивалась катастрофическими последствиями.

У кадровых военных было достаточно времени, чтобы просчитать подобную перспективу: сокрушительную мощь автоматического оружия европейцы увидели еще 10 лет назад в Манчжурии. Именно после этого Германия стала вооружать свою армию пулеметами Максим – к 1914 году их насчитывалось уже 12 500 – и наладила производство его модификации, MG-08. Существует распространенный миф, что в войсках Мольтке автоматического оружия насчитывалось в разы больше, чем в британских экспедиционных, однако это не так. Британский Vickers, эффективная дальность стрельбы которого составляла 2700 м, тоже был модификацией максима – прототипа большинства тяжелых пулеметов всей первой половины столетия, хотя в начале войны британские газеты еще называли их французским словом «митральеза».

Россия тоже использовала вариант максима – облегченный и изготовленный под более легкий, чем у британцев и немцев, патрон. Все эти пулеметы охлаждались водой и весили около 17 кг[15], не считая алюминиевых коробок с пулеметными лентами, которые добавляли по 7 кг каждая. Обслуживался пулемет расчетом из трех человек, прицельная дальность стрельбы составляла 2000 м. Кроме того, он выбивал вокруг точки наводки зону поражения площадью несколько квадратных метров, что увеличивало эффективность стрельбы. Французы предпочитали свои заряжающиеся обоймами Hotchkiss с воздушным охлаждением (хороший пулемет, несмотря на склонность к заклиниванию), однако изначально их армия по количеству автоматического оружия уступала немцам и британцам. Впоследствии в войсках Жоффра пулеметы стали с горькой иронией называть «arme noble» (благородным оружием), и каждый командир жаловался на их нехватку. Однако в августе никто из офицеров не хотел связываться с этим неджентльменским изобретением. Примечательно, что в 1914 году массированных пулеметных атак проводилось относительно мало.

Жозеф Сезер Жоффр, главнокомандующий и на какое-то время почти диктатор Франции, вершил ее военную судьбу из своей ставки Grand-Quartier-G?n?rale, расположенной в здании школы на площади Руайе-Коллар в маленьком городке Витри-ле-Франсуа на берегу Марны. Каждый день в 5 утра он отправлялся в ставку из соседнего дома, где квартировал у некоего месье Шапрона, отставного сапера (Жоффр и сам был из инженерных войск). В 11 утра он неизменно возвращался к Шапрону на обед, подтверждая этим ритуалом свою репутацию человека непоколебимого спокойствия. Лишь в августе 1914 года он отказался от такой же неизменной привычки к послеобеденному сну. Ужин накрывался в половине седьмого; как и в британских офицерских столовых, за едой было не принято говорить о войне. После ужина проводилось короткое вечернее совещание – le petit rapport, – и в 9 вечера главнокомандующий отправлялся спать.

В отличие от большинства британских генералов, щеголяющих выправкой, Жоффр был скорее неряшлив. Его тучность была мишенью для насмешек: например, шутили, что ради него пришлось убрать из устава пункт, предписывающий каждому французскому офицеру уверенно держаться в седле. В 1914 году ему исполнилось 62; до столь высокого чина из 11 детей простого бондаря он поднялся только благодаря природному таланту. Большую часть своей военной карьеры Жоффр прослужил во французских колониях, но, когда в 1911 году освободился пост начальника штаба армии, самый вероятный кандидат, Жозеф Галлиени, с жаром заверил всех, что занять его должен Жоффр, а никак не он. Генерал славился не речами, а умением слушать. Он поражал и даже слегка пугал подчиненных ему командиров армий тем, что часами просиживал в штабе, на всех обычных заседаниях и на кризисных совещаниях, не вмешиваясь зачастую ни единым словом.

Технарь без претензий на высокие материи, он терпеть не мог вдаваться в подробности и интересовался лишь окончательными решениями. В ставке его окружали люди, которые, хоть и не были глупы, мыслили и действовали в строго очерченных традиционных рамках, не допуская никакого творчества. Генерал Фердинанд Фош, наверное, самый толковый и многообещающий военный своего поколения, предупреждал одного офицера Генштаба еще в 1911 году, что Мольтке предпримет попытку большого охвата: «Скажите генералу Жоффру. <…> Никогда нельзя забывать: немцы выведут против нас 35 армейских корпусов, причем их правый фланг окажется на побережье Ла-Манша». Однако ставка отказывалась признавать критическое значение северного фланга. Жоффр совершил роковую ошибку, сосредоточив почти все силы в наступлении на немецкой границе. В первые три недели военных действий он мало интересовался намерениями противника.

Будь главнокомандующий благоразумнее, он мог повременить с наступлением хотя бы до тех пор, пока Россия не начнет операцию на востоке. Вскоре после начала военных действий разведка доложила, что немецкая армия в Бельгии продемонстрировала неожиданную мощь. Однако 11 августа Жоффр отдал приказ войскам начинать главное наступление – эльзасская операция была лишь попыткой вернуть лакомый кусок. Два дня спустя треть французских войск (немалую долю которых составляли крестьяне, еще не успевшие толком солому из волос вытряхнуть) выступила навстречу немцам в Эльзасе и Лотарингии. Капралу Бернару Делабейе и его сослуживцам было легкомысленно сказано, что их задача – «начать осаду Страсбурга». Однако капрал с презрением воспринял командира бригады с его самонадеянными речами: «В своем черном мундире и красных панталонах он выглядел как ветеран битвы при Сольферино [1859 год]». О полковнике, который отдал приказ выступать, Делабейе отзывался не лучше: «Он уже старик, он ведать не ведает о смертельном огне, которым невидимый противник накрывает вас еще до начала атаки. Под шквалом снарядов и пулеметного огня все кидаются врассыпную. Миф о стремительной штыковой атаке развеивается, словно дым. Первые погибшие падают, не успев даже мельком увидеть врага. Наконец мы видим немцев – это сероватые тени метрах в 50 от нас, различимые лишь по шлемам с пиками. Затем начинается отступление, больше напоминающее бегство»{415}.

Полковника Серре, до войны служившего военным атташе в Берлине, всегда беспокоило, что среди командования французской армией наблюдается засилье дилетантов и не хватает крепких профессионалов, обученных тактике современной войны. В одном из своих донесений он писал: «Франция напоминает мне фабрику, где слишком много инженеров и изобретателей, но не хватает мастеров, которых у Германии как раз в избытке. Чего требует современная война с ее тяжеловооруженными армиями – гения или упорного труда?» Во французской армии и пожилые, и некомпетентные (и сочетающие оба этих качества) могли дорасти до высоких чинов благодаря связям и выслуге. Эта кадровая политика имела серьезные последствия в 1914 году: за две недели мобилизации горе постучалось в десятки тысяч семей всех сословий, от низов до высшего света. Графине из Ниццы увлекающаяся спиритизмом невестка за несколько месяцев до войны предсказала, что ее сын умрет от пули в 20-летнем возрасте. Пророчество сбылось в Эльзасе{416}.

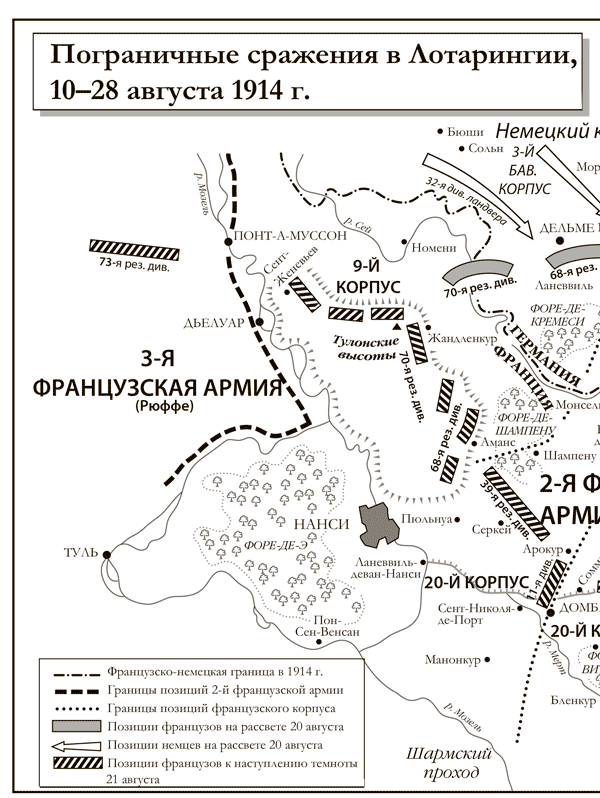

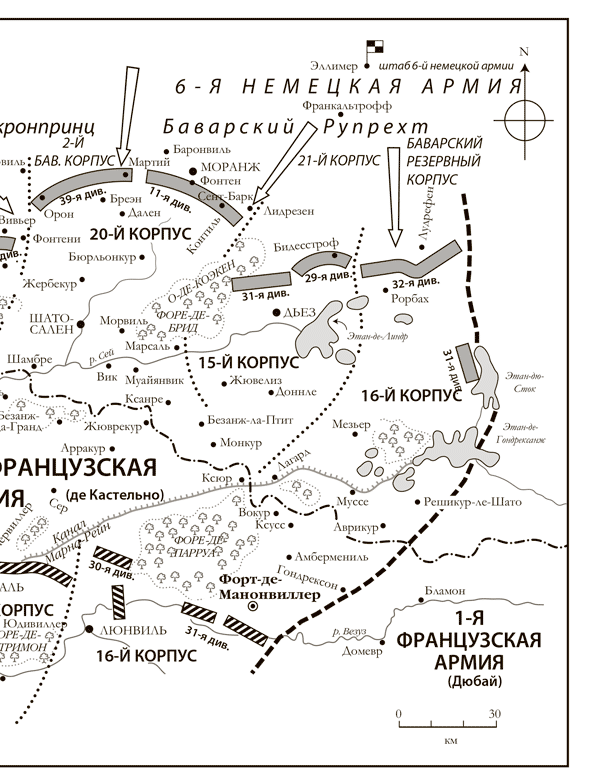

На стороне противника, в Лотарингии, стояла 6-я немецкая армия под командованием 45-летнего кронпринца Рупрехта Баварского, который контролировал также 7-ю армию по левому флангу, в южном Эльзасе. В те дни в немецких войсках (в последний раз в истории) еще соблюдался региональный состав, и армию Рупрехта Баварского действительно в основном составляли баварцы. Мольтке дал ему указание удерживать стратегическую оборону – то есть оттянуть на себя как можно больше французских сил, пока остальные будут обходить их с севера. Таким образом, обе немецкие армии теперь ждали хода Жоффра.

19 августа французы снова заняли Мюлуз, изрядно потрепав противника. Сами они тоже понесли существенные потери, и на этот раз население встречало их с опаской. Те, кто ликовал в первый раз, были жестоко наказаны вернувшимися немцами, поэтому теперь эльзасцы боялись повторения. Генерал Поль-Мари По, удовлетворившись взятием города, наступать дальше на восток отказался. 14 августа 2-я армия генерала Эдуарда де Кастельно чуть севернее вошла в западную Лотарингию (открытую сельскую местность с вкраплениями угольных и соляных копей) в излюбленной французами манере – с маршами, полковыми знаменами и красавцами-офицерами на боевых конях. Немцы не особенно препятствовали проходу, поскольку подготовили горячий прием в 30 км к востоку. В Эльзасе и Лотарингии было хорошо налажено стратегическое железнодорожное сообщение, от станций отходили дополнительные ветки, специально проведенные для выгрузки войск, – как, например, в приграничном лотарингском селении Шамбре, где здание станции стилем (да и размерами) напоминало небольшой замок. Немцы намеревались заманить французов в ловушку, позволив им продвигаться до тех пор, пока они не попадут под удар с трех сторон.

17 августа в Лондоне The Times писала о войсках Жоффра с оптимизмом, навеянным туманом ложных сведений и заблуждений: «Они более чем в отличной форме, и можно смело ожидать, что теперь войска двинутся вперед с подобающим французскому военному гению напором». Как бы не так. Четыре дня Кастельно продвигался с черепашьей скоростью. Немецкий арьергард переусердствовал, сжигая каждую покидаемую им деревню и оказывая настолько сильное сопротивление, что чуть не сорвал планы своего начальства заманить противника в ловушку. Уже к 9 утра 15 августа потери французов составляли уже тысячу человек.

Сам Кастельно высказывался против наступления в Лотарингии, с примечательным благоразумием доказывая, что его войскам достаточно просто закрепиться на холмах под Нанси и отбивать оттуда атаки врага. Однако Жоффр настаивал на том, чтобы продолжать наступление, и успехи первых нескольких дней вроде бы подтвердили его правоту. 1-я армия чуть южнее заняла Сарбур. Вечером 19 августа Кастельно еще раз призвал командира корпуса Фердинанда Фоша к осторожности. Тем не менее на следующий день Фош и командиры соседних корпусов повели свои войска сомкнутыми колоннами по голой равнине, перемежаемой лишь лесистыми участками. Французы бросили в наступление 320 батальонов и тысячу орудий, против которых немцы, волей случая выбравшие для собственного массивного удара тот же самый день, выставили 328 батальонов и свыше 1600 орудий. Столкновение противников посреди Эльзаса-Лотарингии было жестоким и повлекло за собой тяжелые потери с обеих сторон.

На левом фланге, где французы развернулись по восточно-западной оси, немцы просто стояли на позициях, дожидаясь, когда войска Фоша подойдут поближе. Пестрые красно-синие отряды шли бравым маршем по широкой долине к расположенному на вершине холма Моранжу, где долгое время стоял крупный немецкий гарнизон. С холма открывался прекрасный обзор на несколько километров в сторону юго-запада, а у немцев было целых 44 года, чтобы не спеша исследовать рельеф и определить параметры стрельбы как раз на такой случай. И они воспользовались преимуществом сполна, выстроив войска для встречи французов, как на военном параде – или, точнее, как на поле наполеоновской битвы. На плато к северо-западу от Моранжа были расставлены 150-мм гаубицы, а чуть ниже, на террасах холма – 77-мм орудия и пулеметы. Французские летчики предупредили командиров о силе – даже о неприступности – немецких позиций, однако предупреждение проигнорировали. Наступление продвигалось вперед двумя широкими колоннами между лесами Кремси и Брид. Состоявшееся сражение известно сегодня разве что специалистам по истории войны, однако характер и размах его впечатляли.

Вообразите зрелище, открывшееся немцам с командных высот тем утром: около 43 000 французов маршировали по приказу Фоша через открытые поля под Моранжем – прямиком под огонь врага, косивший их ряды. Сильно пострадали две дивизии. Французский офицер описывал происходящее как «полный хаос: пехота, артиллерия с их неповоротливыми повозками, снабжение, полковой арсенал, блестящие автомобили нашего блестящего командования – все это сталкивается и мечется, не зная, что делать и куда бежать»{417}. За зоной обстрела лежала деревушка Фонтен-сен-Барб, послужившая французам эвакуационным пунктом, где класть раненых было уже некуда. К полудню вокруг водокачки и общественной прачечной лежали сотни стонущих, истекающих кровью солдат, многие в агонии. Тем временем правому флангу Фоша приходилось еще хуже, поскольку прикрывавший его соседний корпус был разбит и обратился в бегство.

Немцы начали теснить паникующих французов с трех сторон. Завершить начатое артиллерией отправили баварских пехотинцев. За один день в сражении при Моранже корпус Фоша потерял (по официальному признанию) 5000 человек, из которых 1500 похоронены на одном кладбище; действительные потери могут оказаться в два раза больше названной цифры. Многие из погибших носили эльзасские фамилии, а еще судьба занесла в эти войска 158 российских подданных или имеющих русские корни, и на могилах появились исковерканные русские имена вроде Picofay Borrisof, Nicolai Bororghin, Fryaje Dimitry. Среди убитых остался лежать и лейтенант легкой пехоты Шарль де Кюрьер де Кастельно. До войны отец Шарля, генерал, состоявший помощником начальника Генштаба Жоффра, участвовал в создании «Плана XVII». Он высказывался против наступления в Лотарингии, однако все возражения отмел Жоффр, на которого легла основная вина за те ужасы, что пришлось вынести французским войскам на залитых кровью полях под Моранжем. Местные жители заплатили не менее страшную цену. Расположенную в долине деревушку Дален празднующие победу баварцы сровняли с землей, казнили священника и выслали всех жителей, обвинив их в оказании поддержки французам. Кронпринц Рупрехт вместе с адъютантами прогулялся по Дьезскому лесу, поражаясь грудам брошенного в беспорядке оружия, обмундирования и снаряжения.

Вечером 20 августа Кастельно, разъярившись на подчиненных, отдал приказ о полном отступлении – на 25 км в глубь Франции к реке Мерт и высотам Гран-Курон близ Нанси, служившим для города естественным бастионом. Несколько дней спустя, 24 августа, репортер из Le Matin предоставил французским читателям редкую возможность увидеть, каково на самом деле приходится войскам: «Роты и батальоны смешались, наступила неразбериха. Вперемежку с солдатами бежали женщины, неся детей на руках… девушки в выходных платьях, старики, катившие или волочившие самый невообразимый скарб. Целые полки обращались в беспорядочное бегство – казалось, что дисциплина рухнула безвозвратно».

У генерала вошло в привычку каждое утро зачитывать штабу список офицеров, погибших в предыдущий день. 21 августа голос его дрогнул на имени Шарля Кастельно – первого из троих его сыновей, унесенного войной. Однако, взяв себя в руки, генерал дочитал список до конца. Тем не менее на Лотарингском фронте дела обстояли не так плохо: Кастельно сумел достаточно быстро и эффективно перегруппировать войска. Немцы понесли ощутимые потери, не позволившие им перейти к преследованию отступающего корпуса Фоша, но зато они сумели отбросить войска, прикрывающие Кастельно с севера и с юга, и ни один французский солдат не смог бы сказать, что легко отделался. Перед тем, как покинуть Сарбур, генерал граф Луи де Модюи стоял навытяжку вместе со своим штабом под плотным артиллерийским огнем немцев, пока сводный оркестр исполнял «Лотарингский марш».

Фош сохранил должность – и даже получил вскоре повышение до командира армии, восхитив Жоффра своей энергией и куражом, хотя, разумеется, за происшедшее под Моранжем главнокомандующий его хвалить не собирался. Странно, что Жоффр в принципе допустил и тем более инициировал наступление в Лотарингии, поскольку на решающие победы он там изначально не рассчитывал. Еще до Моранжа он уже двигал войска на север, забрав один корпус у Кастельно и перенаправив другой. Жоффр всегда внушал командирам, что их задача – оттянуть на себя как можно больше немецких сил, а не пытаться выиграть войну, которая будет вестись дальше к северу. Если это действительно так, непостижимо, что он допустил такие огромные потери на второстепенной операции.

В августе 1914 года командирам пока хватало людских резервов и потери их не сильно тревожили; воюющим сторонам еще предстояло узнать, что «пушечное мясо» – невосполнимый ресурс. Кайзер со свойственным ему апломбом провозгласил, что лотарингское сражение 20 августа стало «величайшей победой в военной истории». Причиной крушения августовских планов Германии стала неспособность Вильгельма II и его генералов осознать, насколько масштабные операции необходимы для того, чтобы закрепить не просто мелкий успех, но решающую победу в битве промышленных держав XX века. Когда на поле боя выходят миллионы, недостаточно нанести врагу урон в несколько десятков тысяч.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

План Аллена Даллеса в действии

План Аллена Даллеса в действии Смутные времена начала XVII и конца XX века имеют общую природу. Их основа — глубокий раскол общества, массовый отказ от традиционных ценностей, растерянность и дезориентация. 400 лет назад страна вышла из смуты благодаря опоре на глубинные

ПЛАН Б: ПЛАН СПАСЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПЛАН Б: ПЛАН СПАСЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ План Б — альтернатива привычному порядку вещей, традиционному ведению дел. Цель этого плана заключается в том, чтобы вывести мир из нынешнего упадка, перевести его с пути, ведущего к гибели, на новый путь, который позволит восстановить

Первый план Первый план Борис Лизнёв 10.10.2012