1840

1840

4 января 1840 г.

Конец света. — Первая неделя года

Предсказания на новый 1840 год весьма разнообразны; одни утверждают, что год этот принесет немало несчастий, что он ознаменуется крушением больших империй; другие полагают, напротив, что он принесет с собой новую эру свободы, братства, блаженства и всеобщего возрождения. Народ не верит ни в то, ни в другое, он попросту уверен в скором наступлении конца света, и эта уверенность стоит любой другой; мы, со своей стороны, предпочитаем присоединиться именно к ней; подобный исход позволит, пожалуй, примирить многие враждующие партии и осуществить многие политические предприятия.

Впрочем, может ли грозить скорый конец миру, который так густо населен? Никогда еще мы не видели ничего более страшного, чем бульвары в прошлую среду; никогда еще более суматошная толпа не заполняла парижские улицы; по ним шествовали: старики, нежащиеся в лучах солнца, — дамы в шляпах с перьями — лакеи в ливреях — денди в облаках табачного дыма — комиссионеры с множеством пакетов — дети с игрушками, испускающие крики радости, — обезумевшие собаки, скачущие в надежде достать конфету. Шум, суета, прекрасное солнце на небе и чудовищная грязь на земле, по которой бесстрашно порхали элегантно одетые дамы в легких башмачках. Погода стояла такая прекрасная, что дамы не побоялись выйти в самых нарядных туалетах: одни собрались навестить престарелых родственников и надели парадные шляпы, но не учли, что в предновогоднюю пору на улицах царит чудовищная толчея; другие надели платья с бесчисленными оборками, но не учли, что на улицы высыпало не меньше трех тысяч детей, вооруженных саблями и ружьями, лопатками и тележками, и с помощью этого арсенала они в мгновение ока разорвут самый драгоценный наряд; третьи надели шляпы с розовыми перьями — перьями марабу, за которые заплатили так дорого, что до сих пор упрекают себя в мотовстве, однако они все-таки надели эти роскошные шляпы — ибо в мире нет другого способа искупить безумство, кроме как предаваться ему как можно дольше, — но не учли, что на улицы вышли три тысячи нянек, которые несут на руках своих воспитанников, а воспитанники эти держат в своих ручонках бойких паяцев, вертящихся по воле ветра не хуже флюгера и обходящихся крайне непочтительно с белыми перьями и кружевами. Все это не шутка, а самая настоящая правда. Маленький паяц одного маленького мальчика зацепился за бархатные цветы, украшавшие один небесно-голубой капот, да так там и остался, и все прохожие смеялись при виде этого головного убора, увенчанного диковинным цветком — веточкой паяца.

Целую неделю подряд все разговоры вертелись вокруг новогодних подарков. Что вы ему подарите? Что вам подарили? — вот два вопроса, которые звучали неумолчно. — Вы получили хорошие подарки, сударыня? — Да, сударь, батюшка подарил мне великолепный браслет, — отвечает молодая женщина, показывая собеседнику шедевр современного искусства, черную эмалевую змейку с брильянтами вместо чешуи; ничего лучшего в лавке Жаниссе не сыскать. — А вы, мадемуазель, довольны подарками? — Не знаю, сударь, должна ли я быть довольной, — отвечает малышка с лукавым видом, — я уже получила семь шкатулок для рукоделия. — А мне, — подхватывает ее кузина, — подарили целых три чернильницы, и боюсь, этим дело не кончится. — Мари, если хочешь, давай поменяемся: дай мне две чернильницы, а я отдам тебе две шкатулки. — Согласна, но ту, которая с золотыми рыбками, я оставлю себе. — Как, мадемуазель, у вас в шкатулке для рукоделия плавают золотые рыбки? — Да, только они не внутри, а снаружи: видите, к крышке приделан стеклянный шар. — О, как ловко придумано. — Осмотрев шкатулки для рукоделия — одну неудобнее другой, — мы перешли к чернильницам, потрясающим воображение своей незамысловатостью: вот бронзовая дама; верхняя часть туловища откидывается, а нижняя служит чернильницей. — Вот бронзовое яблоко: верхняя часть откидывается, а нижняя служит чернильницей. — Вот медведь: голова откидывается, а туловище служит чернильницей. — Вот чудовищный рак; это чернильница. — Вот крокодил; это чернильница. — Вот мандарин; это чернильница. — Вот савояр; это чернильница. — В этом году нет вещи, из которой бы не сделали чернильницу. Хорошо еще, что во все эти доморощенные чернильницы невозможно налить чернила, иначе впору было бы возненавидеть писательское ремесло. […]

Оживление, царящее в Париже в течение первой недели года, изумляет иностранцев. Разумеется, видя, какие мы шумные, суматошные, неугомонные, они с трудом могут поверить в то мрачное будущее, которое нам предсказывают; разумеется, ничто так мало не походит на народ, страждущий в оковах и терзаемый нищетой, как тот народ, который заполняет парижские улицы, — такой деятельный, такой мастеровитый и так щедро вознаграждаемый за плоды своего мастерства. Со всех сторон только и слышно, что рабочие умирают от голода, потому что у них нет работы. Революционные филантропы твердят нам об этом изо дня в день. А между тем, если вы закажете столяру дубовый стол, он заставит вас дожидаться окончания работы целый месяц, а когда месяц пройдет, попросит подождать еще немного, потому что не может найти работников. Если вы захотите перекрасить карнизы и оклеить стены новыми бумажными обоями, к вам пришлют мальчишку-наклейщика; он доставит клей и рулоны обоев, сорвет со стены старые обои, положит доску на козлы и уйдет. Вы станете посылать за ним, вы прождете его целый день с утра до вечера, но он не придет. Назавтра, в воскресенье, он воротится, наклеит на стены шесть листов упаковочной бумаги и уйдет, потому что кто же работает в воскресенье! На следующий день он не вернется, потому что кто же работает в понедельник! Во вторник он явится в четыре пополудни, когда будет уже темно, и наконец в среду его мастер, убежденный, что у вас уже все готово, придет за своим подмастерьем, чтобы отправить его к другому заказчику. И так повсюду; обойщики, драпирующие стены тканью, — люди еще более удивительные: они приносят в ваш дом стремянку и преспокойно устанавливают ее посреди гостиной, они усеивают пол гвоздями, кусачками, молотками, плоскогубцами, скобами и прочими устрашающими предметами… а потом уходят. Зрелище всех этих орудий пытки обращает вас в бегство, вы предоставляете обойщикам возможность трудиться без помех и проводите весь день в городе, а воротившись вечером, налетаете на стремянку — увы! совершенно бесполезную; она пригодилась лишь на то, чтобы напугать вас и заставить даром потратить время.

Закажите портнихе платье ко вторнику или к четвергу, и вы услышите в ответ: «Я не успею, у меня нет работниц». Закажите башмаки, вас попросят прийти через месяц и объяснят: «У нас нет работников». Да еще добавят: «В такое время! когда все заказывают новогодние подарки!» — как будто все заказывают новогодние подарки именно сапожникам. Между тем если кто и дарит на Новый год башмаки, то только сахарные или фарфоровые, а вовсе не сафьяновые. Кто разрешит наше недоумение: отчего наши рабочие не имеют работы, но при этом ни на одну работу не находится работника?

18 января 1840 г.

Два больших света

Новая пьеса «Уроки большого света»[432] вызвала оживленные споры. Целую неделю все парижские газеты обсуждают только одно: Что такое большой свет? Существует ли большой свет? Где же он, этот большой свет? — Говорят, что каждый из спрашивающих отвечает: большой свет — это те салоны, где бываю я, а отсюда следует вывод, что, если у каждого имеется свой собственный большой свет, значит, большого света не существует вовсе…

Так вот! Мы, в свою очередь, объявляем, что большой свет существует, что во Франции всегда был большой свет, а после Июльской революции их стало целых два.

Первый, более старинный большой свет — это та часть французского общества, которую именуют Сен-Жерменским предместьем; впрочем, самые прославленные его героини испокон веков живут в предместье Сент-Оноре.

Второй большой свет — это так называемый квартал Шоссе-д’Антен; впрочем, иные важные его представители обитают в Сен-Жерменском предместье и в предместье Сент-Оноре.

Первый большой свет насмехается над мощью второго и ей завидует.

Второй насмехается над величавостью первого и ей подражает.

Каждый презирает соперника, причем презирает за его лучшие качества. Первый бросает второму упреки в том, что он нов! — второй предъявляет первому обвинения в том, что он стар! — как будто иметь корни и опытность — не достоинство; как будто иметь силу и будущее — не преимущество.

В первом большом свете многие имеют острый ум, но пользуются им исключительно для собственного удовольствия; поэтому здесь люди любят друг друга, льстят друг другу, приглашают сюда других умных людей.

Во втором большом свете многие стремятся остроумничать и делают это исключительно ради карьеры; поэтому здесь умных людей ненавидят.

Второй большой свет есть мастерская, где изготавливаются все новые машины, где преобразуются все принципы, где вырабатываются все реформы.

Первый большой свет есть святилище, где благоговейно сберегаются все общественные верования; мы сказали: благоговейно сберегаются, а хотели бы сказать: пылко отстаиваются, но это было бы неточно. Жители Сен-Жерменского предместья, как все чрезвычайно учтивые люди, грешат равнодушием — и напрасно.

Люди, обладающие большой властью, не имеют права быть равнодушными и пренебрежительными; в такую эпоху, как наша, лень — это преступление. Презирать и призирать — вещи совсем несхожие. Впрочем, не все так плохо. С некоторых пор наши вельможи почитают за честь подражать английской знати; они уже переняли у ней элегантные манеры и пудреных лакеев, парадные обеды, конские скачки, лаконические приглашения на бал и еще два десятка новых модных обыкновений. Немножко терпения — и они начнут, также в подражание англичанам, ставить свой ум на пользу отечеству, благородно поощрять развитие промышленности, выказывать просвещенную любовь к родине. Французская знать слишком умна для того, чтобы заимствовать у английской одни только мании.

Заметьте, что знать во Франции еще осталась, что бы ни говорили по этому поводу господа журналисты, наши новоявленные аристократы. Знать, конечно, утратила свои привилегии, но зато сохранила свои предрассудки; они сделались еще могущественнее прежних, и виноваты в этом вы, ее гонители. Всякое верование укрепляется от преследований; гордыня выковывается в борьбе, сердце приручается в горе; люди не предают то дело, за которое претерпели много мучений. Как может женщина не гордиться тем, что она графиня или маркиза, если она помнит обо всех тех женщинах, которым отрубили голову исключительно потому, что они были графинями или маркизами? Знать во Франции была всего лишь сословием; ваша подлость и ненависть превратили ее в предмет поклонения, вашими стараниями она приняла кровавое крещение, и теперь, что бы вы ни делали, знать не погибнет, потому что у нее, как и у свободы, есть свои мученики, отдавшие за нее жизнь.

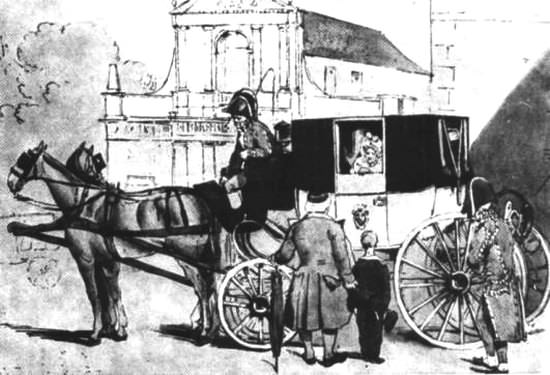

Эжен Лами. Прогулка в карете (Сен-Жерменское предместье).

Огюст Пюжен. Улица Кастильоне и Вандомская колонна.

Утверждают, что довольно надеть белые перчатки и черный фрак, чтобы быть принятым на равных в светском обществе; ну что же, господа, надевайте ваши белые перчатки и черные фраки и отправляйтесь просить руки двух очаровательных юных особ, мадемуазель де Б… и мадемуазель де С…, да не забудьте потом рассказать нам, как приняли вас их родители.

Большой свет Сен-Жерменского предместья похож на палату пэров, стать его членом дано отнюдь не всем; быть допущенным в этот большой свет и жить там с приятностью можно, если ты принадлежишь к старинному роду; или имеешь знатных свойственников; или занимал в прошлом высокие должности;

или можешь похвастать миллионным состоянием и отчасти заграничным происхождением;

или совершил необычайное путешествие;

или обладаешь незаурядным талантом и прославился как художник, композитор, романист, историк, оратор, ученый, поэт.

Этот гордый свет, гордящийся старинной славой, достаточно умен, чтобы ценить людей известных и привлекать их к себе; члены этого общества честны хотя бы сами с собой, они не настолько беспечны и не настолько бесстыдны, чтобы отрекаться от собственных принципов, и достаточно здравомыслящи, чтобы прославлять их повсюду, где замечают их присутствие. Они не похожи на вас, лицемерные либералы, — ведь вы на словах отстаиваете интересы большинства, а на деле затыкаете ему рот. Разве не странно слышать, как министр июльского правительства объявляет во всеуслышание, что не хочет избирательной реформы[433]? А по какому, собственно, праву? Что такое представительное правительство, как не правительство большинства? Есть всего два способа управлять, господа: либо посредством меньшинства, иначе говоря, личностей выдающихся, как это и было раньше, когда во главе нации стояли люди самые почтенные, самые образованные, самые храбрые, самые достойные, — либо посредством большинства, иначе говоря, с помощью масс и интересов всеобщих. Выберите что-нибудь одно, господа! Кому должна принадлежать страна — жителям наиболее многочисленным или наиболее способным? А сами вы разве принадлежите к меньшинству? разве вас можно назвать наиболее способными? — Нет. — В таком случае оставайтесь большинством и не отталкивайте столь неуклюже тех, кто желает возвыситься на основании того же принципа, который возвысил вас. — Выражаясь вашим языком, скажем так: раз уж вам не далось качество, берите количеством.

По тому, что мы рассказываем о жителях Сен-Жерменского предместья, нетрудно догадаться, что они нимало не схожи с некоторыми странными своими портретами. Да и можно ли поверить, что этот большой свет, где люди проповедуют благородные чувства не только по обязанности, но и по велению хорошего вкуса; где люди не имеют необходимости ни делать карьеру, ни зарабатывать деньги и, следовательно, располагают временем для того, чтобы просвещаться, учиться жить как надо и держаться любезно; где самые смешные черты прелестны, ибо проистекают лишь из преувеличенного стремления к элегантности; где изящные искусства любимы страстно, а люди острого ума — бесстрашно (между тем иные из них весьма опасны); где дурным поступкам, грубым сплетням, надменным притязаниям, притворным добродетелям, мелочным обидам, докучным пошлостям — всему, что оскорбляет, унижает, огорчает, — выносится приговор, не подлежащий обжалованию: «В хорошем обществе это не принято», — можно ли поверить, что этот большой свет пробавляется банальными разговорами, двусмысленностями, которые не вызывают смеха, и шутками, которые нарушают всякие приличия и которыми имел бы право оскорбиться даже партер бульварного театра?

Нет, у большого света чуть больше вкуса. Любезные и прекрасные герцогини, бывающие в этом свете, не таковы, какими их нам изображают[434]. Пустая сплетня — не тот предмет разговора, который интересует их больше всего на свете, а профессиональные денди — не самые дорогие гости в их элегантных салонах.

Этим герцогиням не объясняются в любви с такой легкостью и с такой быстротой, ибо они почти всегда пребывают в обществе прелестных белокурых детей, которые бегают поблизости и в любую минуту могут прервать дерзкие признания. Девочка четырех-пяти лет — очень суровая дуэнья, а материнская страсть — главенствующая страсть женщин нашей эпохи — если и не всегда полностью предохраняет от соблазнов другой страсти, все же оставляет для любовных интриг и кокетства очень мало свободного времени.

Впрочем, увлекшись рассказом о том, чего в свете не делают, мы совсем забыли рассказать вам, чем же там все-таки занимаются. Так вот, всю последнюю неделю большой свет танцует, танцует безудержно. Бал, данный в среду австрийским послом, был великолепен. Красивых женщин и брильянтов там было несметное количество. Особенно прекрасно было одно платье с брильянтовой вставкой — прелесть что такое! […]

25 января 1840 г.

Кто ни в чем не знает меры, тому ни в чем не будет веры. — Чересчур или ничего — вот девиз французов.

— Преувеличение — плод идейного истощения

Наш последний фельетон имел в свете успех, на который мы ничуть не рассчитывали: за последнюю неделю мы услышали в свой адрес самые восторженные отклики, нас хвалили в разговорах, хвалили в письмах, причем порой даже в анонимных, и похвалы эти, скажем честно, нас немного испугали. Мы не имеем ничего общего с современными авторами; нас, в отличие от них, успех смущает: мы слишком боимся, как бы не выяснилось, что источник его — наша собственная снисходительность или льстивость.

К счастью, наш рассказ о двух разновидностях большого света снискал нам не только комплименты, но и упреки, а значит, независимость наша вне подозрений. Завсегдатаи первого большого света заподозрили нас в чересчур рьяном демократизме, завсегдатаи второго — в слишком пылком аристократизме, что, конечно, утешительно. Однако мы, увы! — не принадлежим ни к тем, ни к другим. Мы просто обладаем некоторой проницательностью; мы лишены страстей, а вернее сказать, политических предрассудков и потому видим вещи как они есть; у нас недостает изобретательности для того, чтобы маскировать факты фразами, у нас недостает дерзости для того, чтобы систематически отрицать очевидные истины, и потому мы признаем их со всей откровенностью, даже если нам они неприятны. По этой причине, каковы бы ни были наши личные симпатии и антипатии, мы не можем опровергнуть две вещи совершенно неопровержимые, а именно: дворянство величаво, а народ могуществен.

Никому не удастся сделать так, чтобы исторические имена перестали быть историческими. Никому не удастся сделать так, чтобы люди, чьи предки в течение пятисот лет занимали самые почетные должности, не гордились семейственными воспоминаниями.

Никому не удастся сделать и так, чтобы тридцать три миллиона французов, которые имеют свои притязания и амбиции, защищают свои интересы, завоевывают свои права, действуют, думают — по преимуществу о хлебе насущном, — работают, а нередко бездельничают, что особенно страшно, ибо ничто не может сравниться с кипучей активностью лентяя, — никому не удастся сделать так, чтобы эти тридцать три миллиона французов согласились, как и прежде, слепо исполнять волю нескольких сотен семейств.

Значит, следует смириться с тем, что Францию постоянно будут разрывать на части эти две соперничающие силы, два вечных врага, которые бьются друг с другом уже много лет и поочередно то захватывают, то теряют власть.

Предоставим им сражаться спокойно. Видит Бог, ни тем ни другим победа никогда не достается надолго. В нашей стране, где никто ни в чем не знает меры, триумф редко бывает длительным: кто ни в чем не знает меры, тому ни в чем не будет веры.

Вспомните нашу историю последних пятидесяти лет. Вначале власть принадлежала дворянству; оно ею злоупотребило; народ отнял власть у дворянства и в свой черед ею злоупотребил. Дворянство этого не стерпело: оно снова вернуло власть себе и снова ею злоупотребило. Тогда народ опять ее отнял, а сейчас опять начинает ею злоупотреблять[435]. Эта борьба не на жизнь, а на смерть между высшими и низшими сословиями, в которой верх попеременно берут то одни, то другие, представляется нам естественным следствием характера наших соотечественников, которые ни в чем не знают меры. Во Франции прочно лишь то, что неумеренно. Вы называете это революциями! мы же смотрим на дело более беспристрастно и называем это восстановлением равновесия, а потому готовы ко всему. Мы ищем помощи у духа истории, который не имеет ничего общего с духом партий; поэтому, нимало не причисляя себя к аристократам, мы признаем, что за плечами у дворянства блестящее прошлое; поэтому, не относя себя также к демократам и не принадлежа к числу смиренных смутьянов из национальной гвардии, поставивших свои подписи под недавней петицией[436], мы провидим большое будущее за народом.

Неспособность знать меру проявляется у французов во всех областях жизни: в политике, в искусстве, в науке, даже в моде.

Возьмем искусство: вспомните музыку старых времен; ее простота порой доходила до глупости: почтительный оркестр, наивное пение без украшений, без фиоритур и рулад; даже каденция — единственная прихоть, какую позволяли себе тогдашние певцы, — была такой робкой, такой дрожащей, что походила на блеяние деревенского стада. — Другое дело сегодня! В оркестре буря, в хоре гром; рулады оглушительны, каденции дерзки, фиоритуры столь многочисленны и разнообразны, что мелодии не слышно вовсе. Чересчур или ничего — вот девиз французов.

В живописи преувеличения еще забавнее. Двадцать лет назад во всех полотнах царил греческий стиль. Славные воины сражались на них не только без доспехов, но и без одежды; затем живописцы впали в противоположную крайность и принялись выписывать исключительно одежды и доспехи.

В словесности то же самое безумство: полтора десятка лет вместо литературы нам преподносили сладкий сироп, а затем в одночасье литературу затопили потоки крови[437].

В медицине система нещадных кровопусканий господствовала так полновластно, что остро ощущалась потребность в системе противоположного толка. И вот на смену доктрине Бруссе пришла гомеопатия[438]. Прежде кровь пускали всем и всегда: теперь ее не пускают никому и никогда. Лично мы нисколько не ропщем против этой перемены; нам она кажется плодом счастливого вдохновения. В медицине моды всегда рождаются по наитию.

Парюры — дело другое; здесь модам чаще всего следуют из слепого подражания; красота огромного множества хорошеньких женщин нередко приносится в жертву изъянам трех или четырех причудниц. Да, сударыня, именно так все и обстоит: вы дивно сложены, у вас гибкая талия, но вы носите семи- или восьмислойную юбку — ибо мадемуазель Такая-то или госпожа Такая-то сложены дурно и без этих прикрас обойтись не могут; а у вас, госпожа герцогиня, лебединая шея и великолепные черные кудри, но вы носите тяжелые тюрбаны с позолоченными кистями, края которых закрывают вам уши, — ибо у госпожи Такой-то волосы на висках совсем редкие, и ей приходится скрывать этот изъян. Вы зависите от тех особ, которые задают тон: вы принуждены покоряться всем модным капризам. Впрочем, вернемся к нашему рассказу о крайностях: прежде в моде были огромные шляпы, нынче в фаворе шляпы крошечные. Прежде платья были обшиты простой каймой; дамы не носили ни кружев, ни драгоценностей, ни мехов, ни оборок. Они отправлялись на бал в том, что сейчас сочли бы нижней юбкой. Нынче страсть к украшениям дошла до безумия. Воланам нет числа, пышности нет предела: кругом только и видишь, что волны кружев и тучи перьев, цветочные клумбы и брильянтовое половодье; судя по всему, дамы вняли разговорам о близком конце света и решили выставить напоказ все свои сокровища. Как видите, и здесь в основе тот же девиз: чересчур или ничего; и здесь та же последовательность: одна крайность сменяет другую, резкое действие рождает не менее резкое противодействие.

Кто-то может подумать, будто французы стремятся довести всякую пленившую их идею до крайности оттого, что страсти их пылки, а воображение неукротимо. Ничего подобного. Эта неумеренность, как и любая другая, есть просто-напросто свидетельство жалкой слабости. Люди злоупотребляют всякой идеей только потому, что не имеют ни довольно здравого смысла, чтобы распорядиться ею с толком, ни довольно гения, чтобы изобрести что-нибудь иное. Люди, умеющие выдумывать, не впадают в крайности. Но французы слишком сильно хотят блистать и слишком плохо умеют это делать, поэтому всякая новая идея немедленно вызывает всеобщий интерес. Свора оголодавших плагиаторов набрасывается на нее и рвет ее на части, словно вожделенную добычу. Если некий человек добивается успеха на каком-то пути, интриганы тотчас устремляются следом и загромождают дорогу так, что пройти по ней становится решительно невозможно. Если некий автор завоевал славу каким-то произведением, тотчас из печати выходят тысячи сочинений в том же роде, и вот уже оригинальная мысль лишена невинности и втоптана в грязь подражанием… А подражание душит фантазию. Принято считать, что в реальном мире богатые живут за счет бедных; в мире идей, напротив, бедные живут за счет богатых и, подражая им, их же и разоряют. Украденные идеи уже не могут пригодиться бывшим владельцам, но они не приносят пользы и похитителям, ибо эти последние всегда стремятся добавить к похищенному что-то свое и, желая усовершенствовать чужие идеи, доводят их до смешных крайностей; пародия подражателя несет смерть оригиналу. Нет, не от излишка воображения мы ни в чем не знаем меры, а напротив, от его недостатка. Так что не стоит нам чересчур гордиться этим неуемным пылом, который, скорее всего, проистекает из прискорбной слабости, не стоит похваляться этой кипучей активностью характера, которая, скорее всего, объясняется скудостью ума.

29 февраля 1840 г.

Карнавальные труды. — Привратники и музыканты спят на ходу. — Костюмированный бал у полковника Торна.

— Философические этюды полковника. — Новое в экономике: ужин без гостей. — Концерт без музыки.

— Обед без хлеба. — Стаканы без вина. — Калориферы без огня. — Разговоры без остроумия

Нынешний карнавал, того и гляди, заставит обрадоваться посту. Никогда еще развлечения не стоили стольких трудов, никогда еще не было столько оснований сказать, что развлекающиеся заслужили право на отдых. Какая суета! какой шум и какое изнеможение! Юные девы томны и бледны. На их бедных матерей невозможно смотреть без жалости; выездные лакеи насквозь простужены, что же касается привратников, они уже давно спят на ходу, и нельзя не удивиться числу разумных поступков и драгоценных услуг, на которые способен парижский привратник, объятый самым глубоким сном.

В девять вечера этот добрый малый уже спит, но сон ничуть не мешает ему выполнять свои обязанности: когда вы выезжаете в экипаже, он бросается к воротам, чтобы дать вам дорогу, но это стремительное движение его не пробуждает.

Когда вы возвращаетесь, он слышит ваш звонок, но звук этот его не пробуждает.

Когда ему приносят для вас письма или визитные карточки, он приоткрывает дверь привратницкой и туда немедленно проникает морозный воздух. Так вот, этот морозный воздух его не пробуждает.

Когда он совершает ошибку (а ошибки привратника — вещь очень опасная), когда вы становитесь жертвой его роковой забывчивости и энергически пеняете ему на эту оплошность, он оправдывается, злится, возмущается, обвиняет вас в несправедливости, но даже собственный гнев его не пробуждает, а потому ваши яростные пени остаются совершенно тщетны. Взгляните: он спит, и ему снится, что вы его браните. Угрозы ваши бесполезны; вы для него не более чем кошмар.

Не менее интересный пример сомнамбулизма являют собою горничные. Поскольку им не удается поспать никогда, они решили спать всегда. Вот уже целый месяц, как они причесывают и одевают своих хозяек, не просыпаясь. Руководствуясь чудесным инстинктом, они с закрытыми глазами отыскивают все те милые мелочи, что составляют элегантную парюру, и никогда не ошибаются; эти сомнамбулы по праву могут зваться ясновидящими. Они ни за что не перепутают концертный тюрбан с бальным венцом. Карнавальные излишества сообщают им сверхъестественную догадливость; они действуют с изумительной точностью; ходя или, вернее, скользя по коридорам, как тени, они держат свечи твердою рукой и, что самое удивительное, не устраивают в доме пожара; правда, в этом состоянии они говорят мало, слушают плохо, ничего не понимают и все забывают. Вечерние приказы не доживают до утра. Спросите у горничной, почему она не сделала того-то и того-то, и она бойко ответит, что ей ничего подобного не приказывали. Простите ее, ведь она пребывает в магнетическом сне[439]. У сомнамбул нет памяти; всякая сверхъестественная способность требует жертв: сомнамбулы покупают знание ценою забвения.

Теперь поговорим о третьей разновидности сомнамбул — музыкантах, которые играют на балах во время карнавала. Как горячо мы сочувствуем страданиям этих несчастных! Какая нелегкая у них работа: отбывать повинность на ста пятидесяти вечерах, сидеть в тесноте, примостившись на скверном неудобном стуле, двадцать тысяч раз играть одни и те же мелодии, восемь мучительных часов кряду дышать одним и тем же ароматом трюфлей и мускуса, а порою чеснока и табака, ибо нынче самыми музыкальными сделались балы простонародные. Скрип-скрипа, над которым смеялись наши отцы, нынче в Париже не услышишь. Народ-король не желает более довольствоваться его экономными аккордами, ему потребна настоящая музыка, основательные музыканты: медные басы, мощные контрабасы, нежные флейты, а главное, блистательный корнет-а-пистон. Народ стал знатоком, он требует для своих развлечений самого лучшего сопровождения, и если оркестр, не дай господь, оказывается дурным, он выкидывает его в окошко, а инструменты, оскорбившие его слух фальшью, превращает в грозное оружие для наказания проштрафившихся музыкантов. Так что балы у застав[440] славятся нынче гармоничностью аккомпанемента, и прохожие нередко останавливаются под окнами какого-нибудь знаменитого ресторана и заслушиваются прелестными мелодиями, которыми некий Тольбек из предместья сопровождает простонародную свадьбу. По правде говоря, сейчас в Париже все оркестры хороши, за исключением того, который играет в Опере.

Сегодня все умы заняты предстоящим костюмированным балом в доме господина Торна[441]; о нем говорят почти столько же, сколько о министерском кризисе[442]. Попасть на этот бал можно, только облачившись в маскарадный костюм. Некоторые утверждали даже, что господа послы отправятся туда в мундирах, но один из дипломатов чинно ответствовал, что его служба вовсе не маскарад. А между тем соседство мундиров с маскарадными нарядами имело бы весьма забавный вид и описание вечера украсилось бы пикантными контрастами. Рассказывали бы так: господин такой был одет ямщиком из Лонжюмо[443], а его брат — генерал-лейтенантом; госпожа Такая-то была наряжена пастушкой, а ее муж — пэром Франции; мадемуазель де… предстала китаянкой, а ее отец — членом Государственного совета. Посему было решено, что солидным людям, а именно послам, министрам и людям женатым, позволят быть во фраках; что же касается остальных, а именно холостяков, им пощады не будет: все без исключения обязаны обзавестись маскарадными костюмами. Выбор нелегкий. Одного остроумного человека из числа наших знакомых необходимость перерядиться в трубадура или турка испугала до такой степени, что он решил срочно жениться. Поначалу он собирался стать министром, но министерские кризисы длятся так долго, что он рисковал получить назначение через много недель после бала.

Газетчики, которые часто пишут о господине Торне, отчего и мы считаем себя обязанными сказать о нем несколько слов, — так вот, газетчики утверждают, что французское высшее общество открыло свои двери богатому американцу. Газетчики глубоко заблуждаются. Все обстоит совершенно противоположным образом: это богатый американец открыл свои двери французскому высшему обществу, причем на условиях, которые изобретает и объявляет он сам. Господин Торн, например, постановил, что позже десяти вечера вход в его особняк запрещен. Ровно в десять вечера двери закрываются. Предположим, что вы обедали с остроумными собеседниками; беседа затянулась дольше рокового часа, вы задержались и опоздали. Вы подъезжаете к дому господина Торна; на часах пять минут одиннадцатого… Вас не впускают… — Что-то случилось? — Нет. — Концерт перенесли на другой день? — Нет. До вас доносятся звуки пения, вдобавок и улица, и двор заполнены экипажами. На бал уже прибыли два десятка гостей. — Почему же мы не можем войти вслед за всеми?

— Потому что так угодно хозяину. — А почему у него такие странные вкусы? — Потому что он действует наперекор другому миллионеру, своему сопернику: тот не желает пускать гостей прежде десяти часов. И парижский высший свет безмолвно покоряется всем требованиям чужестранных богачей. К этому светские люди приезжают до десяти вечера, к тому — после; они исполняют все прихоти миллионеров, не ропща. Другое дело, когда господин герцог Орлеанский требует, чтобы к его супруге не входили в сапогах[444]; вот тут знать поднимает крик. Она не может сдержать своего возмущения и, запутавшись в эпохах и лицах, именует наследника престола выскочкой.

Господин Торн меж тем — один из интереснейших характеров нашего времени; он настоящий философ. Никто еще не заходил так далеко в презрении если не знатности, то к знати. Нет ничего более любопытного, чем его обращение со светской публикой; нет ничего более жестокого, чем та властность, с которой он принуждает вас, ради удовольствия побывать у него на балу, приносить самые великие жертвы, а порой даже и отрекаться без колебаний от того единственного свойства, которое составляет главное ваше богатство. Если вы знатный вельможа, он заставит вас целый час дожидаться его в гостиной или потребует от вас беспрекословного подчинения строгому распорядку или, наконец, принудит вас к ребяческим поступкам, вовсе вас не достойным. Если вы тщеславная и скупая богачка, он заставит вас завести маскарадный костюм, стоящий бешеных денег. Если вы серьезный ученый, он заставит вас нарядиться акробатом и изображать потешного дурачка целый вечер, чтобы не сказать целую жизнь; причем для него все это не забавы, а серьезные штудии, ряд философических опытов, за которыми мы, со своей стороны, наблюдаем с величайшим любопытством. Господин Торн задался двумя вопросами: он захотел узнать, во-первых, как далеко могут зайти во Франции эгоисты и гордецы, можно ли вынудить первых к податливости, а вторых — к смирению; во-вторых же, он пожелал выяснить, на какие льстивые речи и пошлые шутки способны богачи, которые сами не устраивают балов, но жаждут быть приглашенными к тому, кто их устраивает.

Для довершения этих экспериментов лукавый негоциант может предпринять испытания еще более причудливые! Ах боже мой! если завтра он напишет на пригласительных билетах: Вход только в ночных колпаках, все парижское общество явится к нему в ночных колпаках. Мы уверены, что всякий найдет собственный способ примириться с этой формой одежды. Одни покроют ночной колпак вышивкой, другие обошьют кружевами, третьи усыплют цветами и брильянтами. Одни позолотят кисть своего колпака, другие украсят жемчугами, а истинные льстецы наденут самый обычный хлопчатый колпак, но зато поверх пышного фонтанжа[445].

Раз уж мы объявили войну тщеславию, расскажем еще об одной разновидности балов, где предметом тщеславной гордости становится ужин. Мы уже писали о том, что знатные господа тратят на балы очень мало денег, зато мелкие буржуа хотят, чтобы все думали, будто они тратят их очень много. Гостиная совсем невелика, и чтобы не потерять ни единого кусочка пространства, оркестр запихивают в альков соседней спальни; разодетые матери семейства мучаются на жестких скамьях, какие обычно стоят в школьных классах; прохладительные напитки подают очень скупо под тем предлогом, что позже будет сервирован ужин. После полуночи их перестают подавать вовсе — под тем же предлогом. В час ночи все гости умирают от жажды и смотрят вокруг с тревогой. Хозяйка дома имеет вид весьма озабоченный; она больше ни с кем не разговаривает, но ласково улыбается тем, кто собрался уходить. Является слуга с вопросом: «Не пора ли подавать?» — «Нет, — отвечает она, — здесь еще слишком много народу». Она по-прежнему выжидает; выжидает так терпеливо, что самые отважные утрачивают мужество, а самые голодные не находят в себе сил бороться со сном. Наконец она командует: «Подавайте». И когда вожделенный миг наступает, усаживается наедине с супругом за стол, накрытый на пятнадцать человек, меж тем как гостей на балу побывало целых три сотни. Ибо в празднествах такого рода верх тщеславия состоит в том, чтобы посулить гостям ужин, но верх дипломатии заключается в том, чтобы ужин этот им не достался.

Другой экономный способ потешить свое тщеславие — концерты по сходной цене. Госпожа дю Буле или дю Булар имеет двух дочерей на выданье: состояние у нее немаленькое, салон просторный, она желает принимать. Но сойтись, чтобы увидеться и поболтать, — такое времяпрепровождение нынче не в моде: для этого хозяева знают своих гостей либо слишком хорошо, либо недостаточно. Чайный стол, бриоши по домашнему рецепту, стакан оржада и порция мороженого — всем этим нынче никого не удивишь, такое можно найти у любого соседа. Чем же привлечь толпу? Подражанием большому свету; нужно устроить концерт; но концерт — вещь серьезная, настоящий концерт стоит бешеных денег; не важно, раз музыка в моде, значит, нужно завести музыку. Чтобы гости разъехались по домам довольными, они должны непременно унести в памяти несколько неприятных звуков кларнета или гобоя, скрипки, виолончели или пианино. Итак, хозяева дома решаются завести у себя музыку, но завести так, чтобы не потратить на это ни единого су. Задача не из легких. Однако есть блестящий способ выйти из положения. Между виртуозами и любителями располагается еще одна разновидность музыкантов — страждущие посредственности, которые алчут славы. Им милосердно предоставляют возможность объявить о себе, их ублажают, им сулят учеников, их приглашают к обеду, им дозволяют стенать, мяукать, реветь, — в зависимости от того инструмента, на который пал их выбор, — и в конце концов приглашают полюбоваться на них целую толпу гостей.

Посредственности поют и играют, им рукоплещут, их благодарят, но денег им не платят. Они спохватываются и, чтобы вознаградить себя за бескорыстные триумфы, решают устроить свой бенефис. Они изготовляют великолепные билеты и рассылают их хозяйкам салонов, которые намеревались покровительствовать их талантам бесплатно. Хозяйки салонов, верные первоначальному намерению эксплуатировать музыкантов, не тратя денег, в свой черед распространяют эти билеты среди юношей из своего окружения… именно эти несчастные и платят в результате за ту музыку, которую однажды уже с трудом дослушали до конца бесплатно. Разве эту систему музыкальной экономии, держащуюся на потреблении против воли, не следует признать гениальным изобретением?[446]

Право, свет впал в детство, и мании его отличаются удивительным простодушием: у нас получили право гражданства все смешные глупости англичан и немцев, русских, испанцев и неаполитанцев. В домах, где взяты на вооружение мании английские, обед подают без хлеба, а того, кто имеет неосторожность его спросить, поднимают на смех; там, где царят манеры немецкие, танцуют только вальс в два па и поднимают на смех того, кто пытается танцевать его на старинный манер[447]; там, где царствуют русские манеры, вас потчуют только фруктами и цветами, а если вы оглядываетесь в поисках жаркого, вас поднимают на смех, — и так повсюду.

В одном доме предмет гордости — столовое серебро, зато ножи из слоновой кости здесь под запретом. В другом доме гордятся хрусталем. Для каждого вина здесь особый бокал, зато не для всякого бокала хватает вина.

В одном прекрасном особняке обои — просто загляденье, зато чувствуется острый недостаток в стульях.

В другом особняке целых три калорифера, но их не зажигают, так что вместо тепла из этих коварных устройств вырывается холодный воздух.

Одна хозяйка дома гордится тем, что принимает у себя только денди и причудниц; потому гости ее чувствуют себя обязанными говорить исключительно об упряжи и коже, о медных пряжках и модных ливреях, о помпонах, кружевах и брильянтах — все для того, чтобы доказать свою принадлежность к элегантному миру. — Брильянты госпожи Такой-то просто великолепны. — Да, но мне больше нравятся брильянты княгини де… — Нет-нет, не могу согласиться; у них оправа слишком тяжела. — А видели вы новую диадему маленькой госпожи Р…? — Да, превосходная. — Разве что издали, а посмотреть поближе, так ясно, что подделка. — Ах, милочка, какая у вас прелестная брошка. — О, эта как раз из не самых прелестных; у меня ведь их целых восемнадцать штук.

Другая хозяйка дома гордится тем, что завела у себя политический салон; знаменитостей ей залучить не удается, поэтому она рекрутирует всех дипломатов и чиновников второго ряда. У нее что ни гость, то атташе или супрефект, помощник секретаря или помощник интенданта, одним словом, чей-нибудь заместитель. Здесь шепотом сообщают друг другу те новости, о которых утром уже оповестили газеты. Здесь предсказывают падение кабинета, члены которого уже подали в отставку. И все разговоры кончаются одним и тем же: ведь у вас дядя министр, значит, вы можете пригласить нас в свою ложу?

Хороший тон нынче предписывает молодым людям бывать на всех балах и всех концертах, дабы иметь возможность сказать о любом празднестве: Я туда зван или: Я там побывал.

Вот образчики разговоров: Были вы вчера на улице…? — Да, был; толпа чудовищная! — Будете вы сегодня вечером на площади…? — Да, толпа будет ужасная! — Поедете вы завтра в префектуру? — Поеду; там столько хорошеньких! — Что-то я вас не видел на концерте у Л… — Как же! я там был. А вот вас я что-то не видел на представлении у господина де Кастеллана. — Хорошенькое дело! да ведь я там суфлировал! — Завтра у меня трудный день. — А у меня-то! мне ведь скоро выступать в кадрили на балу у Торна. — А мне — в опере для поляков[448]. — У меня в полдень примерка костюма кучера; куртка слишком широка — просто беда. — А у меня — репетиция романса; нота соль слишком высока — просто беда. — Я прокачусь по лесу[449] с Дерувийетом и Фальвьером. — Постараюсь к вам присоединиться… но чуть позже. — Поедете вы завтра слушать дебютантку? — Да, у меня две ложи. — А у меня три места в трех разных ложах. — А после представления вы куда? — Мы на бал к П… — А после еще бал в Опере… Что за день! не знаю, успею ли я взять урок фехтования у Монжираля. — А я не знаю, успею ли я выкурить мои обычные два десятка сигар.

Вот чем сегодня живет свет; вот что его волнует! Для тех, кто не способен посмеяться над этим вместе с нами, картина довольно грустная. Один из наших друзей спросил нас однажды: «Как вы проводите время? Неужели находите в этом пошлом свете предметы для радости? — Вне всякого сомнения; я живу наособицу: плаваю в утлом челне вместе с несколькими умными людьми по океану глупцов. — Берегитесь, — отвечал мне друг, — глупцы порой поднимают очень большую бурю».

14 марта 1840 г.

Настоящая женщина более не существует. — Женщина-ангел, женщина-демон.

— Чары. — Женщина вовсе не спутница мужчины

Наконец-то мы прочли последний выпуск «Ос» господина Альфонса Карра, и это, признаемся, удалось нам далеко не сразу! Нет ничего более забавного, чем эта книжечка, но нет также и ничего менее доступного. Каждый хочет завладеть ею, каждый отнимает ее у вас без зазрения совести, этот на часок, тот до завтрашнего утра; господин кладет ее в карман, дама прячет в муфту, короче говоря, ее читают все, за исключением того, кто ее приобрел; я знаю людей, которые покупали целых три экземпляра «Ос», но все равно не успевали прочесть ни единого слова[450].

В последнем выпуске господин Альфонс Карр весьма остроумно сокрушается по поводу пристрастий современных мужчин к театральным дивам — к этим странствующим прелестницам, которые декламируют, поют, танцуют, а в основном гримасничают и жеманничают с большим или меньшим успехом в Лондоне и Вене, Неаполе и Санкт-Петербурге и, конечно же, в Париже.

Господин Альфонс Карр возмущается тем, что мужчины пренебрегают светскими красавицами ради красавиц театральных, и утверждает, будто светские красавицы ради того, чтобы вернуть беглецов, пускаются во все тяжкие и даже стремятся хоть в чем-нибудь уподобиться красавицам театральным. Женщинами нынче в самом деле пренебрегают, но не они тому виной; чтобы это доказать, попытаемся объяснить, в чем причина этого пренебрежения.

Для начала выскажем ужасную истину:

Женщина, настоящая женщина более не существует.

У нас остались матери; их число, пожалуй, даже увеличилось.

Остались сестры.

Остались любовницы.

Остались преданные подруги.

Остались компаньонки.

Остались кассирши.

Остались хозяйки.

Остались мегеры; это — вечное.

Но женщин в нашем цивилизованном мире более не существует!

Ведь что такое настоящая женщина? Это существо слабое, невежественное, пугливое и ленивое, которое не способно прожить самостоятельно, которое бледнеет от одного-единственного слова, краснеет от одного-единственного взгляда, которое всего боится, ничего не знает, однако воодушевляется возвышенным инстинктом, действует по наитию — а это куда лучше, чем действовать по указке опытности; это существо таинственное, которому украшением служат самые прелестные контрасты; существо, в котором сильные страсти соседствуют с мелкими идеями, у которого тщеславие ненасытно, а великодушие неисчерпаемо, ибо настоящая женщина одновременно добра, как святая, и зла, как богиня; которое все состоит из прихотей и причуд; которое плачет от радости и смеется от ярости; которое не умеет лгать, но умеет обманывать; которое мужественно сносит сильное горе, но впадает в неистовство от мелкой неприятности; которое столь же наивно, сколь и коварно, столь же робко, сколь и дерзко; одним словом, существо необъяснимое, которое выказывает великие достоинства по чистой случайности или если ему грозит великая опасность, ежедневно же трогает сердца милыми недостатками, которые вселяют страх и рождают надежду, пленяют, покоряют, тревожат и остаются совершенно неотразимыми.

Так вот, много ли найдется в наши дни женщин, схожих с этим портретом?

Увы! бедняжкам более не дозволено иметь все эти прелестные недостатки; женщинам поневоле пришлось отказаться от них с того самого дня, как ими обзавелись мужчины.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

3. Август 1840 года. «Розали»

3. Август 1840 года. «Розали» В августе 1840 года неподалеку от. Нассау (Багамские острова) было обнаружено крупное французское судно «Розали», покинутое экипажем, но не имевшее каких-либо повреждений. Судно дрейфовало с поднятыми парусами. Судя по всему, «Розали» была

1840

1840 С. П. Шевыреву[97] Милостивый государь Степан Петрович.На этих днях узнал я, что стихотворение г. Ростопчиной, о Москве[98], произвело в кругу здешних литераторов некоторый соблазн и что М. П. Погодин намерен был даже его отослать графине. Посылая вам его, я не предвидел, что