Рассказ трюмного машиниста

Рассказ трюмного машиниста

Вышли мы в боевой поход. Задачу команде, как положено, объявили в море. Простая задача, ничего не скажешь: пробраться в фиорд, атаковать там корабли или транспорты, а если их не будет — разрушить причалы.

Дальний фиорд. Четырнадцать суток до него добирались. Прошли минные поля. Противолодочная оборона нас не обнаружила. Прямо скажем, повезло. Да и голова у командира была. А ведь на лодке всё от него зависит. У командира стрелковой роты в бою — две сотни глаз. У командира эсминца — несколько десятков. А у нас только командир в перископ смотрит, да и то всего одним глазом. В центральном посту по голосу командира или по выражению его лица об обстановке судят. А в других отсеках — только догадываются.

Вползали в фиорд на брюхе под сетями часов пять. По возможности все механизмы выключили, чтоб не шумели. Ходили на цыпочках. А наверху, слышно, завывая винтами, катера носятся. И вот, как начнёт приближаться шум, у всех лица каменными делаются. Пройдёт, а все ещё ждут.

Глубинная бомба почти без шума падает, и довольно долго. Это все хорошо знали. Одного только хотелось: скорей бы атака, чем так нервы натягивать. Чихнуть было страшно.

Шли на большой глубине. И как назло, один из забортных сальников над моей головой стал пропускать. Этакая тонкая, как игла, струйка — мне прямо в голову. Отойти нельзя. А она, чертяка, холодная и острая — череп коробится. Показываю глазами младшему трюмному Бабкину: «Подожми сальник». А Бабкин впервые в боевой обстановке, и настроение у него конечно... Полез к этому сальнику и уронил гаечный ключ на настил. Так грохнуло, что всех подбросило. Никогда больше не слышал такого грома.

Штурман на карте циркулем миллиметры отмеряет. Механик нет-нет да и заглянет ему через плечо. Тогда мы все на него смотрим: скоро? Тот головой качнёт: далеко ещё. Потом видим: штурман чуть не носом по карте водит и кулаки сжал; затем поднял голову и доложил командиру, что вошли в бухту.

Кто-то вздохнул: «Ну вот, приехали».

Н-да, говорят, страшно запустить палец в пасть тигру, а мы головой вперёд, и не в пасть, а глубже влезли, да и не тигру, а зверю по-страшней.

Командир проверил прокладку штурмана, несколько секунд стоял неподвижно. Потом дал команду всплывать для торпедной атаки. Тут уж переживать стало некогда.

Всплыли под перископ, развернулись — залп из носовых торпедных аппаратов, потом ещё развернулись — из кормовых. Лодку встряхнуло взрывами. Решили, что нас бомбят, но сразу же догадались, что это наши торпеды так близко рванули. А мы опять к грунту.

Тут уж не до осторожности. Главное — время, чтоб противник не опомнился.

Но то ли он растерялся,-или служба была плохо поставлена — бомбили нас беспорядочно. Только одна бомба рядом рванула. Разлетелось несколько плафонов, да стёкла на приборах треснули. А другие бомбы рвались всё дальше и дальше... Потеряли нас.

Когда отдышались, командир объявил, что мы удачно атаковали разгружающиеся транспорты.

Через сутки штурман доложил командиру, что вышли из района минной опасности. И в это время под кормой — взрыв. Лодка потеряла ход и кормой повалилась вниз. В шестом отсеке лопнул прочный корпус, электриков оттуда волной выбросило. Еле успели задраить дверь. Продули балласт, всплыли. Все целы. А для чего целы? Чтобы погибнуть. Воды вражеские. Берег близко. В море — не в лесу: под куст не залезешь.

Артиллерийские расчёты вышли наверх. Командир велел механику проверить винты. Механик мне: «Бери легководолазное снаряжение, младшего рулевого Гаврилова и поднимайся». Поднялись мы на палубу. Свет глаза режет. С океана зыбь идёт здоровая. Лодку развернуло лагом к волне и кладёт с борта на борт. Ночь бы сейчас или туман. Но до ночи — несколько месяцев. Заполярье.

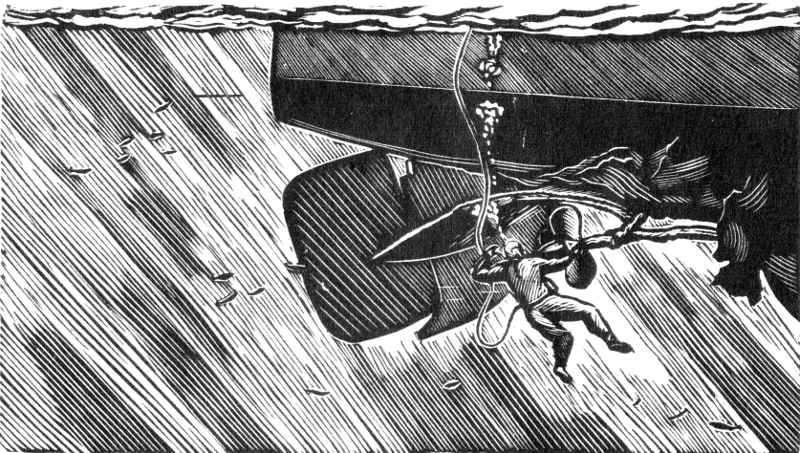

Надел я гидрокостюм, включился в аппарат, обвязался концом и полез в воду. Гаврилов со вздохом проводил меня, я кивнул ему на прощанье. Не потому, что лез под воду, а потому, что сыграет командир срочное погружение при появлении противника, и ни Гаврилов, ни я тем более даже до рубки добежать не успеем: лодка уйдёт на глубину, на грунт.

Осмотрел, ощупал винты. Нарочно так не покорёжить. Словом, нужен док и заводской ремонт. Вылез, доложил механику. Тот не поверил, полез сам. А меня командир из центрального поста даже покурить не выпустил. Случись что — теперь я за механика в центральном посту.

Сижу внизу, жую незажжённую папиросу. Слышу, что механик докладывает на мостике. С винтами дело безнадёжное. Ложиться на грунт опасно: глубина порядочная, может не выдержать переборка шестого отсека. В таких случаях англичане или немцы поднимали белый флаг и надевали спасательные жилеты.

Все вышли наверх. У некоторых было оружие. Комендоры у орудий стоят, курят непрерывно и головами вертят. А пушчонки-то — две «сорокапятки» — тоже артиллерия!

Командир велел парус шить. Забегали все. Распороли чехлы с дизелей, с орудий и начали проволокой сшивать.

Пусто стало в отсеках, словно на базе у пирса стоим.

Минёр, лейтенант Серов, спустился вниз и скомандовал: весь боезапас наверх. А командир — отставить, хватит половины. Ушёл в свою каюту. Вернулся, запихивая в карман фотографии. Подошёл помощник и спросил, как с документами. Может, сжечь сейчас?

Командир наклонил голову, думал-думал, потом переспросил: «Что?» И указал на штурманский стол: положите сюда. А затем отослал помощника на мостик.

А там, наверху, кто с карабином, кто с пистолетом. Сейчас смешно вспомнить: будто к абордажу готовились. А ведь тогда надеялись на что-то.

Командир подозвал минёра и что-то сказал ему на ухо. Тот разинул рот и долго не мог выговорить «есть».

Минёр ушёл во второй отсек, а командир взялся за поручень трапа и замер. На меня смотрит. Знаете, как не по себе, когда человек в упор на тебя смотрит, а ты чувствуешь, что он тебя не видит. Потом командир тряхнул головой и поднялся на мостик. Я не решился попроситься наверх. А внизу так тошно.

Минёр вернулся в центральный пост. Из кармана кителя концы бикфордова шнура торчат. Значит, запалы из сейфа вынул. Спустился в трюм, открыл трюм артпогреба, слышу, возится там. Неужели сейчас? Значит, наверху так плохо. Чиркнула спичка. Я глаза ладонью прикрыл и к борту отвернулся. Ну что он? Забыл, что ли? У нас же ручные гранаты есть, бросил одну — и всё. Говорить уже поздно, хоть полминуты, пока шнуры горят, поживу. И вдруг табачным дымом потянуло. Глянул вниз. Минёр на корточках перед погребом сидит, жит папиросу обеими руками, с хрипом затяжку за затяжкой тянет. Ждёт приказа командира. Ну, видно, дело идёт к концу, коли в лодке курить начали. Я тоже задымил.

Командир с мостика приказал мне поднять перископ. К головке перископа проволокой прикрутил рею из двух деревянных аварийных брусьев. А на ней сшитый парус.

Поднял я перископ и попросился наверх. Парус заполоскался и надулся, лодка чуть накренилась. Вид у паруса — сравнения не придумаешь. А хода почти нет.

Но штурман есть штурман. Решил замерить скорость. Послал на нос рулевого Афонькина с секундомером и деревяшкой. Велел бросить её в воду и пустить секундомер, а как только она пройдёт корму — засечь время. Но ничего не получилось. Афонькин думал о чём-то другом. Перепутал. Бросил секундомер за борт, сам деревяшку большим пальцем давит и смотрит ошалело в воду, где секундомер утонул. Обругал его штурман и махнул рукой.

Радист наконец связался с базой и получил ответ: держаться до конца, ждать помощи от лодок, которые находятся поблизости.

Командир велел вскрыть аварийный паёк и раздать. Сидят все на палубе, смотрят на горизонт, на небо и жуют. Шоколад казался невкусным, как глина.

А меня опять послали вниз. Кури там. Пока лодка цела, трюмный должен быть на месте. Опять мы с минёром вдвоём и не знаем, что там, наверху.

Часа через два закричали сигнальщики: «Корабль на горизонте!» Боевая тревога. А нас внизу с минёром лихорадка бьёт. Жди, когда снаряд влетит в отсек.

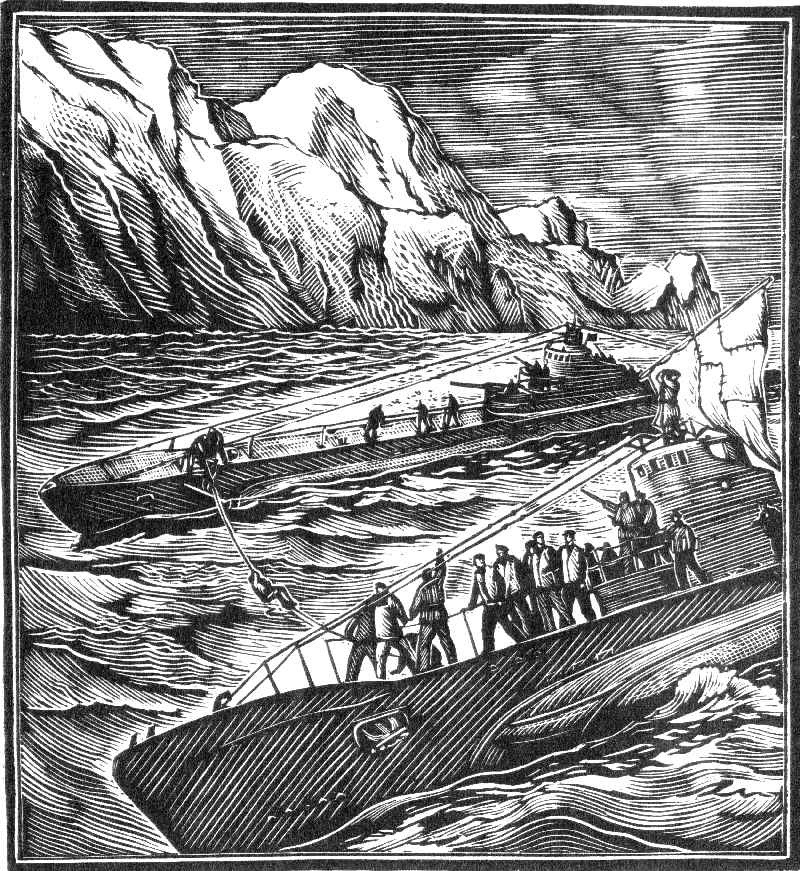

Минёр догадался: перископ-то поднят. Развернул он его и припал к окуляру. А я минёру на ухо дышу: «Дай хоть разок взглянуть. Смотри, — говорю, — кажись, лодка». И верно, идёт к нам лодка полным ходом. Огонёк на ней замигал. На мостике заголосили хором сигнальщики: «Наша, позывные даёт!» Действительно, лодка типа «К» соседнего дивизиона. Здоровенная такая, океанская. У орудий на «товсь» комендоры. Подошла она, развернулась, командиры стали в рупоры переговариваться. Мы с минёром кинулись к люку — слушаем.

— Правильно, — отвечает наш командир, — швартоваться нельзя, цистерны продавим, зыбь большая. Давай трос. По нему команда переберётся.

Стали по тросу перебираться. А на той лодке у троса матрос стоит, к тросу ручная граната привязана. Появись противник — перешибут трос и погрузятся.

Лодки зыбью мотает, трос то ослабнет — тогда человек с головой в воду уйдёт, — то натянется как струна, аж гул пойдёт. Человека из воды выдернет, и он завертится на тросе, как пуговица на скрученной нитке. Знаете, есть такая самодельная игрушка. В цирке такой номер охрана труда не разрешит... Но жить так хотелось, что никто не сорвался. Правда, потом еле руками и ногами двигали, все жилы повыдёргивали.

На палубе все танцуют от нетерпения и озираются. Дошла до меня очередь. Ухватился ногами и руками и пополз. Окунуло меня. Под водой чуть не задохнулся от холода. Север, купальных сезонов не бывает. А потом рвануло, в шее что-то хрустнуло — и весь свет колесом пошёл. Это, значит, я, как пуговица, завертелся. Потом опять — бух в воду, и снова вертушка. Но хуже всего — коченеть начал. Сначала пальцы отказали, потом руки не сжать. Как двигался? Осталось метра четыре, и дёргало не так сильно, как вдруг закричали: «Воздух, один самолёт противника!»

Я больше ничего не видел, кроме руки матроса, что за шнур, привязанный к чеке гранаты, держится. Я, кажется, закричал что-то: кому, зачем? Но слышу — их командир: «Отставить гранату!»

Тут силы откуда-то взялись, дополз. Подхватили меня каким-то крюком и выволокли на палубу. А ноги мягкие, как верёвки. Боцман орёт: «Марш вниз!»

Я успел только взглянуть на нашу лодку. Командир на мостике мечется. Наверху жужжит самолёт. Плюхнулся я вниз, затащили меня в дизельный отсек, содрали одежду, дали спирту. Выпил, понял, что, кажется, жив.

А про самолёт говорят: кружит, мол, немецкий самолёт-разведчик, не атакует и не уходит. Видно, его наш парус с толку сбивает. Но не снижается, боится огня. А мы тоже не стреляем. Ему от этого ещё непонятней становится. А может, по радио штурмовики вызвал, а сам наблюдение ведёт?

В отсек всё больше и больше наших набивается. Мокрые, синие, руки и ноги скрючило.

Потом по отсекам слух пошёл: наш командир отказался уходить с лодки. Он, мол, сейчас шнуры подожжёт и взорвётся вместе с нею.

А командир спасшей нас лодки кричит ему: «Мне приказано всех снять. Нам воевать надо, а не исторические жесты делать!» А потом передал ему приказ комбрига, по радио, мол, полученный.

Снял наш командир флаг с лодки, сунул за пазуху и перебрался по тросу. Отошли немного, развернулись и нашей лодке в левый борт две торпеды всадили. Одной бы хватило. Но... чтобы ничего не осталось.

После этого до лётчика, видимо, дошло. Начал он снижаться и заходить для атаки. Да поздно. Срочное погружение — повалились мы вниз. Механик-то этой лодки не успел учесть, что нас приняли на борт. А это более трёх тонн. Сбили мы ему всю дифферентовку. Кое-как до базы добились без особых происшествий.

Только при входе береговые посты озадачили: видят — идёт лодка под двумя флагами. Запросили позывные. Им передали сначала позывные нашей лодки, а затем той, что нас спасла. Те, на постах, глазам не поверили и потребовали повторить. Повторили им сигналы. Молчат. А потом догадались, что всякий корабль состоит из личного состава и материальной части. Мы материальную часть потеряли, а личный состав — цел. Значит, корабль есть.

Вошли в бухту и два раза из пушки бабахнули — в знак потопления нами транспорта. Потом чуть подождали, ещё один раз — это о победе спасшей нас лодки. Она эсминец торпедировала, перед тем как прийти нам на помощь.

Долго-долго наш командир ходил сам не свой. Всё гибель своей лодки переживал. Но никто — ни начальство, ни товарищи — ничего ему не говорили.

Посочувствуешь — оскорбишь, а упрекать — не за что.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Рассказ

Рассказ Памяти Игоря Жеглова Вместо пионеров на слушания приходят детки от 157 народов России. Они бегают по рядам, клянчат деньги. Виснут на брюках и пиджаках дядь-депутатов. А те умиленно выворачивают карманы.– Слезай с дерева, русский коала! Мы тебе шишечку дадим.– Не

Трогальщик Рассказ

Трогальщик Рассказ Иерусалим конца восьмидесятых годов двадцатого века. Неделя до католической Пасхи. Уже расцвели красные анемоны, тощие овечки пробегали мимо этих цветущих и расплесканных капелек по краям огромного баркаса долины Иосафата (где нас всех будут судить

Рассказ Кавасаки-сан

Рассказ Кавасаки-сан В Японии наступление Нового года не сопровождается ажиотажем, как в России, но за железными ставнями своих домов и лавок японцы ждут, встречают и празднуют Новый год. Вот что рассказала мне репетитор японского языка Кавасаки-сан. Кавасаки-сан очень

Рассказ замполита

Рассказ замполита Командир полка В. Завьялов был в отъезде, и первый мой разговор здесь состоялся с его заместителем по воспитательной работе.– Подполковник Труфанов Леонид Иванович, – представился он. – В этой части служу двенадцать лет и все время, можно сказать, был

Рассказ сумасшедшего

Рассказ сумасшедшего У нас есть масса способов интерпретировать прошлое по нашему усмотрению.Возьмем, например, параноиков. Я имел удовольствие работать с людьми, страдавшими скрытым параноидальным расстройством, которое время от времени давало о себе знать. Если такой

VI Рассказ Егора

VI Рассказ Егора Доктор, у которого я квартировал, уехал на материк вскоре после увольнения от службы, и я поселился у одного молодого чиновника, очень хорошего человека. У него была только одна прислуга, старуха-хохлушка, каторжная, и изредка, этак раз в день, наведывался к

Рассказ о посадке А-11

Рассказ о посадке А-11 Всякая ли местность с большим количеством ям и ямок обязательно находится на Луне?На илл.3 представлены два кадра из спецвыпусков журналов [2,3], показывающие вид из окна «Орла», когда он находится уже невысоко над посадочной площадкой. Относительно

Рассказ о посадке А-12

Рассказ о посадке А-12 «Мультик» под «бодрые» голоса астронавтовВо время посадки А-12 специалисты НАСА, ответственные за пропаганду, нашли интересное решение для освещения процесса посадки. Собкор «Известий» М. Стуруа в это время находился в Нью-Йорке и наблюдал то, что

12.2. Рассказ Ненния

12.2. Рассказ Ненния Вот что сообщает Ненний. Отметим, что он именует Вортегирна — Гвортигирном.«КО ВСЕМ СВОИМ МЕРЗКИМ ДЕЛАМ ГВОРТИГИРН добавил еще и то, что взял свою дочь себе в жены и от нее родил сына. Когда это стало известно СВЯТОМУ ГЕРМАНУ, он прибыл к Гвортигирну со

16. Рассказ «Непрошеная»[144]

16. Рассказ «Непрошеная»[144] Освальдо Феррари: Много раз, Борхес, мы с вами говорили об Адроге; сейчас, как мне кажется, мы могли бы поговорить и о другом местечке, связанном с вашим именем.Хорхе Луис Борхес: О Турдере[145]. Конечно же, о Турдере и о братьях Иберра.(Смеется.) И об

«Фантастический рассказ»

«Фантастический рассказ» Не забудем, однако, об особых отношениях Достоевского с фантазией: «Всегда говорят, что действительность скучна, однообразна; чтобы развлечь себя, прибегают к искусству, к фантазии, читают романы. Для меня, напротив: что может быть фантастичнее и

СЕДЬМОЙ. Рассказ

СЕДЬМОЙ. Рассказ СЕДЬМОЙ. Рассказ ВПЕРВЫЕ В "ЛГ" Мы возвращались в город. Соседи дремали. Не спал только шофёр Лёша. И мне не спалось. То ли от пыли, то ли от табачного дыма болела голова. Я попросил остановить машину. Ночь стояла лунная, свежая. Было светло и тихо. В такую

Рассказ-судьба

Рассказ-судьба Рассказ-судьба Александр Файн. Среди людей. Издание второе. - М.: "Вест-Консалтинг", 2012. - 480 с. - 1000 экз. Современная русская проза переживает очередной виток развития. Спал ажиотаж вседозволенности, сократились тиражи и - как следствие - аудитория читателей.

Гоча Рассказ

Гоча Рассказ Гоча Рассказ ПРОЗА ИЗРАИЛЯ Евгений МИНИН Поэт, пародист, издатель. Родился в 1949 году в г. Невель Псковской области. Автор семи поэтических сборников и книги прозы. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, ответственный секретарь

Рассказ Болдина

Рассказ Болдина Накануне пленумов Михаил Сергеевич собирал в малом конференц-зале на Старой площади первых секретарей ЦК союзных республик, краев, областей – и говорил:– Товарищи, завтра нам предстоит рассмотреть ряд сложнейших вопросов, принять судьбоносные решения,