Крыса в колбасе: как возникает культура недоверия

Из автоматов не пила никогда, потому что все стаканы зараженные (чем — не говорили). Когда выросла, подружка говорила, что из нее пьют сифилитики ‹…›. Квас тоже из бочек пить было нельзя, только из своего кувшинчика. Дети были уверены, что вся бочка внутри в червях (опарыши). Еще была легенда, что нельзя последний квас пить из бочки, потому что со дна будет обязательно с червями[365].

Так описывает в разговоре с нами свои детские страхи по поводу инфраструктуры общественного питания москвичка 1968 года рождения. Это не индивидуальные фобии. Любой представитель какого-нибудь советского поколения, читающий эти строки, может вспомнить подобные истории. Вопрос заключается в том, какие социальные причины отвечали за существование таких рассказов.

От «фордизации» и «стандартизации» к культуре недоверия

В конце 1920?х годов советское правительство берет курс на изменение практик советского питания. Еда в семье, по собственному графику, с учетом собственных вкусов должна быть истреблена или, по крайней мере, вытеснена на периферию советской жизни. Почему? Это связано с проектом воспитания советского человека, который должен работать, питаться и потреблять товары как часть хорошо отложенного механизма. Поэтому товарищ Сталин, ставший de facto главой СССР в конце 1920?х годов, проявлял самое пристальное внимание к американским технологиям стандартизации и «фордизации» (то есть организации конвейерного производства по методу американского предпринимателя Генри Форда) для создания системы советского питания, так называемого общепита. В конце 1920?х годов в СССР строятся не только рабочие столовые, но и так называемые фабрики-кухни, где еда сразу и производится, и потребляется конвейерным способом: советский рабочий структурирует таким образом свое время, а советская женщина освобождается от «домашнего рабства». Конечно, устройство дешевого конвейерного общепита категорически не нравилось специалистам дореволюционной формации. Повара старой школы, привлеченные к работе на фабриках-кухнях, пытались протестовать против употребления малопригодных, с их точки зрения, продуктов, которые они именовали «дрянью»[366].

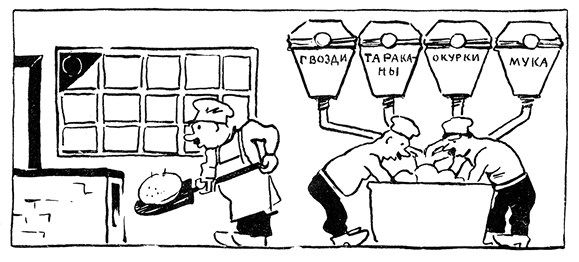

Ил. 5. Иллюстрация к фельетону «Машинизация хлебопечения»

Новые практики промышленного приготовления еды становятся объектом нападок со стороны советских сатириков. В 1928 году Михаил Зощенко и Николай Радлов публикуют пародийную книгу «советов от изобретателей» «Веселые проекты», где в коротком фельетоне «Машинизация хлебопечения» высмеивают фордизацию по-советски:

На многих заводах хлебопечение поставлено правильно. Хотя отсутствует фордизация и стандартизация. Гвозди, тараканы и окурки кладутся в хлеб без всякой системы, отчего одному едоку попадает два гвоздя, а другому ничего. Пора изжить эту несправедливость! Пора механизировать хлебопечение[367].

Советское правительство очень волновал вопрос не только о рационализации и стандартизации питания, но и о создании огромных предприятий по производству пищи. Политбюро решило заимствовать американский опыт. В Москву в конце 1920?х приглашаются американские инженеры для консультации при постройке огромного мясоперерабатывающего комбината (позже его назовут «микояновским»), а в 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян по заданию Сталина отправляется в шестимесячное турне по США, во время которого он знакомится с технологией изготовления и заморозки полуфабрикатов. Его восхищают «стандартные котлеты» (то есть гамбургеры) и «заводы по производству взрывающихся зерен кукурузы» (попкорна). Он закупает соответствующее оборудование и пытается уговорить Сталина начать внедрение стандартной уличной еды. Эта идея не была реализована, но знаменитые микояновские котлеты были сделаны на оборудовании по производству гамбургеров.

В конце 1930?х годов микояновский мясокомбинат стремится сделать из своей продукции своеобразную икону советского потребления, и для этого принимаются самые разные меры. Например, в середине 1930?х годов руководство мясокомбината ставит «сосисочную оперу», представляющую по сути огромную рекламную акцию, в которой все арии поются колбасами и сосисками разных сортов и видов[368].

В некотором смысле Политбюро и микояновский мясокомбинат добились своей цели: советская колбаса на долгие годы стала важным и дефицитным продуктом. Недаром в анекдотах о практиках добывания дефицитных продуктов 1970?х годов очень часто речь идет именно о колбасе:

Армянское радио спросили:

— Что это такое — большое, зеленое, извивается и пахнет колбасой?

— Колбасная электричка.

В конце 1930?х годов советское правительство теряет интерес к созданию фабрик-кухонь для рабочих, и следующая волна рационализации питания в СССР начинается только во второй половине 1950?х. В 1956 году ЦК КПСС и Совет министров принимают постановление «О мероприятиях по улучшению общественного питания», а через три года — еще одно, о дальнейших мерах. Оба эти постановления были направлены на увеличение и улучшение системы внедомашнего питания. Если в начале 1960?х в городе Ленинграде было всего тринадцать кафе, то к концу 1960?х их количество выросло в десятки раз. В то же время появляются кафе-автоматы, кафе самообслуживания (без автоматов и без персонала), автоматы по выдаче еды и напитков, а также знаменитые автоматы с газировкой (об их восприятии см. подробнее следующую главу, с. 247). В 1958 году советское правительство возвращается к идее «домовых кухонь»[369], где продаются полуфабрикаты и готовые обеды. В 1970–1980?е годы домовые кухни из фабрики-магазина при доме превращаются в так называемые кулинарии — по сути, простой магазин, где можно купить полуфабрикаты.

Процесс стандартизации и деперсонализации питания происходил, разумеется, не только в СССР. Во многом он был аналогичен тем процессам, которые на несколько десятилетий раньше начались в Европе и США. «Макдональдизация» питания, описанная американским социологом Джорджем Ритцером[370], построена на эффективности производства, контроле продукта, предсказуемости и калькулируемости. Эти принципы производства призваны успокоить потребителя, дать ему чувство защиты: чизбургер везде производится одинаково, имеет примерно похожую стоимость, ты знаешь, через сколько времени тебе его принесут и на сколько минут ты должен запарковать машину.

Однако этот процесс встретил неожиданное сопротивление.

Американские и советские потребительские слухи: сходства и различия в культуре недоверия

И успешная «макдональдизация» на Западе, и советская «механизация» вызывали сильное беспокойство потребителей, потому что в обоих случаях сама сфера производства еды была выведена «за кулисы» и отдана на откуп государству в советском случае и крупным частным компаниям — в американском. Однако эти меры, которые должны были облегчить труд домашней хозяйки, не всеми и не всегда были встречены с восторгом. Советские люди часто противопоставляли свою еду, приготовленную дома или полученную от родственников и знакомых, пище, приготовленной вне поля их зрения на каком-то комбинате или в столовой. Поколения бабушек и мам рвались привезти в пионерский лагерь в «родительский день» что-нибудь «домашненькое, вкусненькое, свое». Многие хозяйки, не доверяя советской пищевой промышленности, предпочитали долгий и трудоемкий процесс приготовления котлет из мяса покупке полуфабрикатов в кулинарии — ведь «неизвестно, из чего они их там делают».

Антрополог Жанна Кормина, исследуя гастрономические тревоги современных российских потребителей, связывает их с культурой недоверия. Под этим словосочетанием она понимает «комплекс социальных страхов и предубеждений, возникающих в результате работы обывательского критического мышления»[371]. Объектом культуры недоверия современной России выступают «государство и связанные с ним институты власти и контроля: наука, медицина, образование, система средств массовой информации»[372].

Однако культура недоверия в постиндустриальных и индустриальных обществах различается: если ее современные носители борются с намеренным замалчиванием «подлинного» знания о самых обычных пищевых ингредиентах (по сути, это конспирология), то советских и американских потребителей 1960–1980?х годов волновали детали производственного процесса, в результате которого в конечный продукт попадают ингредиенты заведомо несъедобные и отвратительные.

Такая культура недоверия по отношению к товарам, произведенным промышленным образом, породила массовые потребительские слухи. В англоязычной литературе их называют consumer rumors, mercantile legends или manufacturing tales, а также «истории об отравленной еде» (contaminated food stories). Эти истории открывают потребителям «страшную правду» о продуктах питания: гамбургеры делаются из земляных червей, в курице KFC есть крысиные хвосты, кока-кола растворяет монеты, а пищевые добавки вызывают рак[373]. Массовость этих слухов и их способность влиять на реальное потребление привлекли к ним внимание американских и европейских фольклористов и социологов.

На первый взгляд, капиталистическая и социалистическая культуры недоверия удивительно похожи: и там и тут несъедобные и неприятные предметы встречаются в самых разных продуктах питания. Как и в американском случае, советская культура недоверия транслировалась через набор слухов и городских легенд о продуктах промышленного производства, в которых находят инородные предметы. В первую очередь это слухи о колбасе, о бочке с квасом, о котлетах, то есть о любой еде не домашнего происхождения, которая покупается на улице в ларьке, в магазине или в кулинарии.

Однако, поскольку экономика и потребление в этих системах были устроены по-разному, то эти слухи не могли быть совершенно идентичными, и разница связана с тем, кому именно не доверяет потребитель.

Мексиканский соус и цыганский леденец: еда от этнического чужака и частника

В капиталистических странах среди потребительских страхов существенное место занимала еда, приготовленная этнически «чужими». Так, например, в США ходили многочисленные истории о том, как работники китайских или мексиканских ресторанов добавляют свои отвратительные телесные выделения в еду «для белых»[374] — в частности, была очень популярна легенда про белых студентов, которые были отравлены острым мексиканским соусом со спермой. В Европе в 1970–1980?е годы рассказывали, что в холодильниках китайских или вьетнамских ресторанов якобы находят залежи мороженых крысиных тушек[375].

В СССР такие сюжеты не стали актуальными. Этнические рестораны были немногочисленны, существовали только в столичных и курортных городах, да и «этничность» их зачастую была декоративной. Так, согласно некоторым источникам, настоящие китайские повара в знаменитом московском ресторане «Пекин» появились только в 1989 году[376] (и возможно, связано это было с тем, что отношения с Китаем в 1970?е годы были более чем прохладные).

Но это не означает, что в Советском Союзе не было потребительских слухов, связанных с этническими чужаками (большинство чужаков, которые предлагали опасный и отравленный товар, были скорее политически чужими, с. 369). В их роли, как правило, выступали живущие рядом и, как предполагалось, не признающие «наших» гигиенических и моральных правил цыгане.

Опасная еда, которую делали наши этнические чужаки, производилась частным кустарным образом. Например, многие советские дети мечтали попробовать самодельный леденец — красного или зеленого петушка на палочке. Такие леденцы обычно продавали цыгане на рынках, возле входа в цирк, парк аттракционов или зоопарк. Осуществлению этой мечты часто мешало то, что родители были категорически против покупки леденца, поскольку считали, что цыгане нечистоплотны и склонны к обману. «Неизвестно, из чего они этих петушков делают», — слышал обычно ребенок в ответ на свою просьбу купить леденец. Иногда запрет на покупку петушков сопровождался еще более экстравагантными утверждениями: говорилось, что «цыганки их облизывают, чтобы блестели»[377] или «обмазывают соплями»[378] с той же целью, а также «якобы цыгане в них плюют, когда их делают»[379]. Среди детей «ходили страшилки про ворованную краску, которую туда мешали, чуть ли не лак для ногтей, и про заразу, якобы специально подмешанную»[380].

Городские легенды о цыганской продукции не ограничивались историями про леденцы. Во второй половине 1980?х годов ходили рассказы о косметике, купленной у цыган — говорили, что через нее можно заразиться венерическим заболеванием, что в пудру цыгане добавляют цинк и свинец, от купленной у них помады «распухают губы и идут пятна по всему лицу»[381], а на дне коробочки с «цыганской» тушью можно найти записку неприятного содержания:

Как-то одна девушка купила тени у цыган, а когда доиспользовала их, обнаружила на дне коробочки записку: «поздравляем с косоглазием»[382].

Кроме цыган, в советских потребительских слухах встречался еще один субъект подозрений, который вовсе не казался таким уж страшным западному потребителю. Советские слухи предписывали с осторожностью относиться к частным производителям и продавцам еды, чья этническая принадлежность никак не описывалась — этнически они были «свои». Причина недоверия к таким производителям заключалась только в том, что они не знакомы потребителю лично. Именно поэтому, как считалось, они могли приготовить некачественный продукт, преследуя какие-то корыстные цели, по причине наплевательского отношения к потребителям или нечистоплотности. Один наш собеседник сформулировал высказывания, которые он слышал в детстве о покупке еды «с рук», следующим образом:

Зубы испортятся, грязными руками делают неизвестно кто, и вообще кустарное производство — это что-то из прошлой жизни, при коммунизме такого не будет[383].

Такое мнение по поводу частной торговли он слышал от своего дедушки 1907 года рождения. И это закономерно: презрительное и подозрительное отношение к частной предпринимательской деятельности было плотно встроено в советскую идеологию. Невозможно сказать, какой процент взрослого населения в 1970?е годы занимался маленьким частным бизнесом в социалистической стране. С одной стороны, таких людей явно было немало — достаточно спросить любого человека, прожившего взрослую жизнь в СССР, были ли у него тети или племянницы, подрабатывающие шитьем или торговлей на рынке. С другой стороны, такие занятия не всегда афишировались, поскольку над частниками нависала угроза быть обвиненными в жизни на «нетрудовые доходы» или спекуляции.

Но дело, как уже понял читатель, не ограничивалось официальным осуждением частного предпринимательства. Рассказы, предостерегающие от покупок у частников, распространялись на низовом уровне — среди соседей, во дворах и школах. Наш московский собеседник в детстве постоянно слышал, что квас можно пить только из «знакомой бочки». Под «знакомой» подразумевалась одна и та же бочка с одной и той же продавщицей. Особенно не рекомендовалось покупать квас в месте, где ходит много незнакомых людей, — то есть на рынке и на вокзале[384]. Подобные запреты и рекомендации были широко распространены в советском обществе и нередко они сопровождались передачей слухов о том, что «где-то там нашли в бочке с квасом дохлую собаку»[385]. И в 1960?е, и в 1970?е, и позже рассказывали, что некая бочка с квасом перевернулась и изумленные покупатели увидели выползающих из нее белых червей: «Вот какой ужасный на самом деле квас! Покупать и пить страшно»[386]. Одна наша собеседница слышала, как эта история рассказывалась о конкретной бочке, которая приезжала на угол дома 35 по Ленинскому проспекту в Москве[387].

С подобным же подозрением многие советские граждане относились к незнакомым продавцам на рынке и в других общественных местах. Советские дети, в том числе и оба автора этих строк, нередко слышали категорический запрет покупать у частных торговцев или у цыган на рынках и вокзалах пирожки или леденцы:

Моя мама говорила, что неизвестно из чего бабушки эти его [петушок на палочке] варят и в каких условиях. Мы с братом просеивали песок на пляже [в Куйбышеве, ныне Самара] в надежде найти 20 копеек и купить заветный петушок[388].

Самое «невинное» подозрение по поводу незнакомого торговца касалось соблюдения им санитарных норм. Так, один наш информант в детстве «не покупал самодельные сладости типа петушков из?за преувеличенных представлений об антисанитарии — бабка в туалет сходит, руки не помоет и ими же туда лезет»[389]. Чтобы уж наверняка отбить у детей желание купить на рынке леденец или пирожок, родители рассказывали им об отвратительных добавках, которые встречаются в этих лакомствах:

Это ужасно, но мне сначала говорили [мама и бабушка], что в леденцы добавляют половую краску, и меня это не останавливало, а потом сказали, что в них добавляют мочу, и всю тягу отбило[390].

Гораздо серьезнее были подозрения в использовании человеческого мяса, о которых дети последнего советского поколения могли слышать от бабушек:

В 1970?е годы бабушка говорила, что мясо надо покупать только в магазине, а если на рынке, то у «своего» мясника. Я спросила «почему?». Она сказала, что запросто могут продать собачье мясо или даже человеческое. Помню, что испытала жуткий шок[391].

Не случайно частым персонажем детских страшилок становится частная торговка — «старуха с рынка»: именно она продает пирожки или котлеты, в которых покупатель затем обнаруживает жуткие находки в виде человеческого пальца, колечка или ноготка пропавшей девочки.

Важно понимать, что причина «опасности» таких покупок заключалась совсем не в самом продукте, а, во-первых, в кустарном способе его производства, а во-вторых, в том, что покупатель не был лично знаком с продавцом. Если те же самые петушки на палочках продавались в булочной (так бывало, но редко), они не вызывали никаких подозрений. Если продавцом петушков была частная, но лично знакомая торговка, ни у кого из покупателей не возникало мысли о том, что леденцы могут содержать отвратительные и опасные субстанции:

Вокруг нашего двора [в Кривом Роге] был частный сектор, в одном из домов жила баба Люба. Летом, каждый день она вытаскивала к калитке огромную алюминиевую миску с жареными семечками и пучок петушков разных цветов (красные, желтые, зеленые). Петушки были насажены на самодельные лучины и стоили пять копеек. Бабу Любу знали все в округе, дети покупали у нее петушки без проблем, никто ни разу не отравился, поэтому и запретов на петушки в нашем дворе не было[392].

Советский и американский Голиаф: недоверие или принуждение

Очень часто в появлении еды с чужеродными добавками (contaminated food stories) в американском случае обвиняли не владельцев мексиканских ресторанов, а огромные промышленные корпорации. Социолог Гэри Алан Файн считает, что такое обвинение совершенно не случайно. Такой эффект, по его мнению, происходит из свойственного американцам страха перед большими структурами (fear of bigness)[393], и поэтому Файн назвал его «эффектом Голиафа». В СССР не было больших корпораций, а производителем практически всех товаров было государство. Но слухи и легенды о еде, приготовленной промышленным образом, показывают, что этот производитель вполне мог претендовать на роль социалистического «Голиафа».

При этом у советского Голиафа была одна черта, отличающая его от капиталистического собрата. Эта черта появилась в советской стране, пережившей военный и послевоенный голод в 1960–1980?е годы. Назовем ее «принуждение к потреблению». В известном фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 1964 года (режиссер Элем Климов) показан образцовый пионерский лагерь. Многие вспомнят знаменитую сцену: дети едят свои котлетки, а после обеда их в обязательном порядке взвешивают медработники и выясняют, кто сколько прибавил в весе, причем не только индивидуально, но и по отрядам. Эта сцена отражает важную особенность советского питания: вне зависимости от того, нравилась тебе еда, предлагаемая государством, или нет, избежать ее потребления было почти невозможно.

Взрослые с таким принуждением почти не сталкивались (если не считать армии и больниц), однако выбор продуктов в магазине был слишком скуден для того, чтобы можно было легко объявить бойкот не нравящимся товарам, а альтернативы походу в столовую во время рабочего перерыва (при неразвитой системе городского общепита), как правило, не было. Но советского ребенка в 1970–1980?е годы принуждение к еде сопровождало почти повсюду: сложно было отказаться от завтраков в школьной столовой, обедов на продленке, ужинов в пионерском лагере.

Принуждение к еде, процветавшее во многих детских учреждениях, мотивировалось фактом голода, пережитым предыдущими поколениями. Одна наша собеседница помнит, как в детском саду в Пушкине в середине 1970?х годов воспитатели говорили детям, которые капризничали и отказывались от еды: «Вам должно быть стыдно, потому что наши родители во время войны голодали и умирали от голода»[394].

Отдельные попытки избежать этой еды вызывали ответные санкции — и со стороны учителей, а часто и со стороны родителей. Многие помнят, как за отказ пить молоко с пенками или есть манную кашу с комками воспитатели и учителя ругали и наказывали детей. Одному из авторов этой книги воспитатели в детском саду (Москва, 1982) вылили несъеденную манную кашу с комками в передник и так заставили проходить весь день.

В обычном режиме детского сада воспитатели и нянечки строго следили за тем, чтобы блюда разных категорий не смешивались. Люди, прошедшие через советские детские сады в 1970–1980?е годы, часто рассказывают о том, как им запрещали есть второе перед первым или запивать второе компотом. Соответственно, наказание, о котором вспомнили многие наши собеседники из самых разных городов, представляет собой демонстративное нарушение правильного порядка вещей:

В недоеденный суп вывалили макароны с котлетой, а потом туда же еще и компот намеревались плеснуть, если бы я не схватилась за ложку. Не помню уже, доела ли я эту бурду до конца, все было как в тумане. Очень вскоре узнала, что такие наказания — обычное дело. И не только в детсаду — в санатории проделывали то же самое. Кого-то от такого «воспитания» рвало — а вот это уже было серьезно, за это и в изолятор могли отвести (мало ли с чего блеванул, лучше перебдеть), мы этого очень боялись[395].

Воспитатели действовали так, как будто они прочитали Мэри Дуглас (с. 213). Маленького ребенка не просто заставляли съесть то, что он не желал есть, а создавали отвратительную смесь, соединяя воедино то, что обычно было «первым», «вторым» и компотом. Такой смесью в реальности кормят — только вот не детей и вообще не людей, а свиней. Именно свинье в корыто выбрасываются перемешанные остатки человеческой еды. Воспитатели, подвергая ребенка такому наказанию, показывали, что отказ от правильного приема пищи столь ужасен, что делает человека не человеком, а презренным существом вроде свиньи.

Советский и американский Голиаф: алчность или бардак

Существенное отличие американских версий от советских заключается в том, как персонажи городских легенд и сам рассказчик объясняли причины появления неприятных фрагментов в еде. В американских потребительских слухах неприятные находки в продукции больших корпораций чаще всего объяснялись их алчностью и желанием сэкономить[396].

В советском случае дело обстояло по-другому. Только в очень немногих вариантах неприятные находки объяснялись корыстными соображениями работников комбината — например, говорилось, будто бумага и крысиное мясо в колбасу добавляются намеренно для экономии сырья: «на заводах народ ворует мясо и добавляет бумагу»[397]. А в подавляющем большинстве случаев наличие крысиных останков (равно как и прочих непригодных в пищу предметов) в колбасе объяснялось отсутствием порядка на производстве. По этой же причине, как иногда утверждалось, в колбасе можно найти палец или ноготь сотрудника мясокомбината: «Крысиные лапки, куски пальцев работников, ногти… Антисанитария и небезопасность на производстве»[398].

Поскольку любое советское производство можно было заподозрить в таких грехах, как халатность, нарушение санитарных норм и пьянство на рабочем месте, слухи и легенды говорили о разнообразных неприятных находках не только в колбасе, но и в булках или шоколадных конфетах:

Мой отец рассказывал, примерно в конце восьмидесятых, историю про моего дядю, который однажды купил батон, намазал его маслом, отправил в рот и чуть не подавился огромным крысиным хвостом. Отмечалось, что крыса попала в батон на хлебозаводе, потому что там их множество[399].

Нашей киевской собеседнице бабушка очень живо рассказывала историю о пьяном работнике кондитерской фабрики, который упал в чан с шоколадом, после чего кто-то нашел в конфете его палец: «самое страшное было про палец, причем бабушка рассказывала это очень подробно, будто была сама свидетелем трагического события. Все боялись этой истории»[400]. Популярный в 1970–1980?е годы «садистский стишок» описывал ту же ситуацию еще более ярко:

Двое влюбленных лежали во ржи,

Рядом комбайн стоял у межи.

Тихо завелся, тихо пошел.

Кто-то в батоне пальцы нашел.

Кроме пальцев, в батоне или буханке из этого стишка находили самые разные части тела (ухо, ноготь, сиську, полпопы) или предметы одежды (лифчик, трусы, ботинки, галстук и даже портянки).

Но все-таки, при том что разных версий было очень много, больше всего слухов (и довольно неприятных) ходило вокруг советской колбасы. Именно в ней, в главном советском дефиците, находили крысиный хвост. И дело было не в количестве реальных злоупотреблений в пищевой промышленности, а в том, что такая легенда удачно соединила две плохо совместимые вещи — дефицитный и желанный продукт и отвратительного и опасного грызуна.

Возможно, из?за обильной циркуляции таких рассказов некоторые советские дети были убеждены, что последствия употребления колбасы могут быть тяжелыми и необратимыми. Ученик 4-го класса ленинградской школы в 1987 году записал историю, в которой пациент («больной цвета жирной колбасы»!) умирает по непонятной причине, но председатель комиссии находит удачное объяснение его болезни, которое кажется всем присутствующим неоспоримым — «поел колбасы нашего мясокомбината»:

Приходит в больницу комиссия. На койке лежит больной цвета жирной колбасы. Врачи стали объяснять, что к ним поступил больной и его болезнь не излечима. Но председатель комиссии не растерялся и сказал: этот больной поел колбасы нашего мясокомбината[401].

Покупатель или инсайдер — кто открывает правду?

Важное различие между советскими историями и их американскими аналогами заключается еще и в изображении того, кто первым обнаруживает страшную правду. В американских аналогах таких слухов неприятное «открытие» всегда делает потребитель, который с помощью полицейских и врачей проводит дальнейшее расследование и выводит производителей на чистую воду. В советских сюжетах «страшная правда» о промышленной еде может быть обнаружена двумя разными персонажами с двумя разными функциями.

Иногда правда открывается, как и в американских историях, потребителем, который самостоятельно обнаруживает несъедобный фрагмент в батоне или колбасе. В некоторых случаях сюжеты превращаются в целые «народные детективы», построенные вокруг пивзавода или мясокомбината. В одной истории преступник утопил жертву в чане с пивом, поэтому так «долго не могли найти. [Труп] был покрыт слоем сусла»[402]. Московские школьники в 1970?е годы пересказывали друг другу более развернутый «производственный детектив» такого рода:

…работал мужик на мясокомбинате, с кем-то поссорился-подрался. Тот его убил, а потом бросил в машину-мясорубку. Или даже еще живого в ярости схватил и бросил. И так бы преступление осталось нераскрытым, но из мяса сделали фарш, из него котлеты, и за ужином кому-то попались там ногти. И тогда дело раскрутили и нашли преступника[403].

Но гораздо чаще «правда» о продуктах пищевой промышленности исходила от «инсайдера», который включен в производственный процесс, знает его неприглядные стороны, а потому продукцию сам не ест и не советует есть своим знакомым:

Взрослые еще периодически при этом говорили что-то вроде «одна знакомая работала на колбасном заводе и с тех пор колбасу не ест»[404].

В случае со слухами о колбасе это был «знакомый с мясокомбината», который якобы наблюдал отвратительную картину падения крыс в фарш собственными глазами. Именно «знакомый инсайдер» посвящает потребителей в тайны производственного процесса, открывая перед ними крайне отталкивающие детали — например, писк грызунов, попадающих в мясорубку:

В колбасе можно найти останки мышей. Потому что ингредиенты для колбасы смешиваются в огромных баках, которые очень сложно мыть и вообще туда не попадешь. Но туда залезают мыши, а потом не могут выбраться (высоко). И когда мясорубки начинают работать, в цехе стоит страшный писк, потому что разрубает этих мышей и они попадают в «фарш»[405].

Кто-то мог слышать другие подробности, переданные со слов «знакомого с мясокомбината»: «на мясокомбинате в начале смены мясорубки специально прокручивают „вхолостую“, чтобы порубить мышей»[406].

Но так или иначе, фигура «знакомого инсайдера», включенного в недоступный взгляду рядового потребителя процесс производства нужных товаров, оказалась очень важна для советских потребительских слухов: именно она оказывалась своего рода «гарантом качества» товара.

Между молотом и наковальней, между частником и мясокомбинатом

Мы видим, что в одних советских историях опасными оказывались продукты с мясокомбината, в то время как в других — купленные у частного торговца. Но во всех этих сюжетах на самом деле содержится одно и то же послание. Сформулировать его можно следующим образом: опасна еда, приготовленная без участия и контроля лично знакомых потребителю людей. Только лично знакомые мне (моему дяде, другу, соседу) продавец и производитель заслуживают доверия: они не будут халатно относиться к санитарно-гигиеническим нормам; они не будут намеренно отравлять еду, а если не смогут повлиять на «опасный» способ ее производства, то хотя бы расскажут о нем «правду».

Причина такого настойчивого желания найти знакомых везде (на мясокомбинате, рынке, среди продавцов кваса) кроется в особенностях советского потребления: в условиях постоянного дефицита и отсутствия частного бизнеса залогом получения нужных товаров и услуг оказывались личные связи[407]. Например, стоматолог не имел прямого доступа к продуктовому дефициту. Но если среди его пациентов была семья директора магазина, то стоматолог мог питаться очень неплохо. Такая система взаимовыгодных обменов товарами и услугами (где хорошо выполненная медицинская процедура с использованием дефицитных импортных медикаментов обменивалась на дефицитные продукты или импортную одежду) в просторечии называлась блатом. Иметь блат (то есть знакомых) в самых разнообразных сферах — в системе образования, здравоохранения, коммунальных услуг, торговли — означало получать доступ к дефицитным товарам и качественным услугам. В картине мира, нарисованной советскими потребительскими слухами, избежать покупки опасных продуктов можно, только покупая продукты у знакомых или через знакомых. Так городские легенды и слухи по сути поддерживали систему блата, то есть экономические обмены среди «своих».

Некоторые читатели, возможно, задаются вопросом о том, насколько такие легенды отражали реальное положение дел. Наш собеседник, работавший в конце 1970?х — начале 1980?х годов технологом на предприятии пищевой промышленности — наш собственный «знакомый с мясокомбината»[408], — категорически отрицает как такие случаи на производстве, так и то, что сотрудники «изнутри» рассказывали истории о крысе в колбасе. Что, конечно, не исключает того факта, что на других предприятиях что-то подобное могло иметь место. Наша собеседница слышала историю о крысах, бегающих по конвейеру и попадающих под пресс, от брата, работавшего на мясокомбинате в Красноярске в конце 1980?х[409]. Как бы там ни было, крыса могла упасть в чан с полуфабрикатом, санитарные нормы, действительно, не всегда соблюдались, а воровство на производстве в советское время было так распространено, что о нем снимали детективные фильмы и писали фельетоны.

Одна история, в основе которой лежал перевернутый сюжет о неприятных находках в пищевых продуктах, произошла на самом деле. Речь идет о так называемом «рыбном деле» конца 1970?х годов, по которому осудили большое количество высокопоставленных советских чиновников. Зимой 1978/79 года москвичи (и не только) были взбудоражены слухами: покупаешь банку с килькой (которая в СССР была самыми дешевыми рыбными консервами), а там — деликатес, черная икра. Согласно воспоминаниям современников, в рыбные магазины, особенно в магазин «Океан», образовались гигантские очереди за килькой в томате. Обратим внимание, как эта легенда переворачивает историю о крысином хвосте в колбасе: в самом дешевом рыбном продукте, который только можно вообразить, обнаруживается не отвратительная и несъедобная субстанция, а самый дорогой деликатес. И что самое удивительное, это было правдой (по крайней мере, частичной).

Как выяснило следствие, директора магазинов и продуктовых баз отбраковывали хорошую рыбу и успешно продавали ее «налево», советским подпольным предпринимателям и зарубежным фирмам. Для этого был придуман гениальный ход, достойный сериала: во-первых, магазины и рыбные базы получали холодильные установки из?за границы, выбраковывали их и отправляли обратно, но наполненные ценной красной рыбой и икрой[410], а во-вторых, дорогая черная икра закатывалась в банки для дешевых рыбных консервов. Все схема накрылась, согласно слухам, благодаря любви одного гражданина к килькам (или селедкам, по другой версии). Купив любимые консервы и открыв их, он обнаружил там черную игру, стоящую во много раз дороже копеечной кильки (или селедки), но вместо того чтобы тихо порадоваться, пошел разбираться — и это было началом «рыбного дела»[411]. Неожиданная находка — пусть и приятная — открыла масштабные злоупотребления в советской торговле и пищевой промышленности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК