V. Сицилийские прогулки

V. Сицилийские прогулки

В Палермо надо ехать на Святую Розалию. Народ хорошо познается по его праздникам; эти в самой середине июля длятся целую неделю.

В это время года Сицилия немного освобождается от туристов, которых пугает царящая там жара. На самом же деле в Палермо нисколько не жарче, чем в это же время в Милане, Риме или Неаполе, однако слухи о «сущем пекле» отпугивают от Сицилии как иностранцев, так и итальянцев из северных провинций. Поэтому там можно встретить лишь отдельных «путешественников» – исчезающий вид, который не следует путать с «туристом», этой перелетной саранчой, что налетает темной тучей, пожирая все вокруг и раздражая слух непрекращающимся скрежетом жующих челюстей, облепляет памятники, будто они съедобны, скрывая их цвет, ничего не видит, разве что единственным глазом своего фотоаппарата, и уносится прочь, оставляя место на разорение следующей стае.

А вот путешественник, даже если у него в запасе всего несколько часов, перемещается неторопливо, разглядывает лица, ловит запахи, старается постичь биение самого сердца города; шагая по улицам, он думает, сравнивает, а для того, чтобы сравнивать, вспоминает; он находит даже время, чтобы помечтать. Он сливается с городом на те недолгие мгновения, что проводит в нем; его можно узнать по одежде, которая может вызвать любопытство, но никогда не будет оскорбительна.

Турист же демонстрирует свои потные ляжки и рубахи карнавальных расцветок у дверей школ, сверкает никелем своих капотов на нищих улочках, провоцирует в душах местных жителей самые дурные чувства: ненависть, зависть, желание украсть. И вот путешественник находится на грани вымирания, а турист плодится и множится.

Так вот, в неделю святой Розалии это бедствие минует Палермо, и полмиллиона палермцев могут праздновать свой festino – это потрясающее пиршество света, фанфар, процессий, толчеи, растянутое на семь дней и вкушаемое с языческой невозмутимостью, – между собой, как им нравится. В дневные часы город, вернее, центральная его часть заполняется до отказа. Люди стекаются отовсюду, приезжают из окрестных деревень в переполненных автобусах или целыми повозками, запряженными нарядными в честь праздника мулами; медленные людские реки текут из предместий, вздуваются на перекрестках, катят свои воды к пьяцца Марина, длинному бульвару, тянущемуся вдоль берега, где в эти дни палермская знать демонстрирует на потеху прохожих свои выезды столетней давности. Парадная коляска бывших вице-королей, запряженная шестеркой золоченая карета, извлеченная из каретного сарая принцев Ланца, фаэтоны, брички, берлины, двуколки, купе с семидесятилетними кучерами в дедовских ливреях на козлах разъезжают взад-вперед по бульвару – между морем, расплющенным солнцем, и огромными пустыми дворцами недавних властителей. Здесь выставляют напоказ старые экипажи, как в других городах вывешивают в окнах старые шелка; свидетельства мощи былых времен проходят чередой, и тысячи пешеходов смотрят на них, облизывая трубочки с gelati; вкус мороженого, вид упряжек, должно быть, сливаются для них в одно удовольствие: прохладу и память, – люди довольны.

Христос коронует короля Сицилии Рожера II. Мозаика церкви Санта-Мария дель Аммиральо (Марторана). Палермо. 1146–1151

На город спускаются быстрые южные сумерки. И сразу через каждые двадцать шагов загораются подвешенные поперек улиц на уровне третьего этажа большие электрические арки. Город пылает. Растянувшийся на семь километров, от моря до подножия холма Монреале, Корсо Витторио-Эммануэле пламенеет, как меч архангела. Самые узкие улочки накрыты странными светящимися сводами.

С началом иллюминации глубокий вздох удовлетворения – нет, не возглас, а именно низкий, глубокий вздох наслаждения, вырвавшийся из пятисот тысяч грудей, поднимается не только от тротуаров, но и от стен. Потому что все, что не фланирует сейчас по улицам, высыпало на балконы, а им здесь нет числа, разнокалиберным, украшенным разнообразными по стилю коваными решетками, – таких не найдешь больше нигде в мире.

Чтобы по-настоящему узнать Палермо, надо все время поднимать глаза на фасады его зданий; дома здесь, кажется, существуют лишь для того, чтобы привешивать к ним балконы. Тут полно жилищ, состоящих всего из одной комнаты, где сразу три поколения едят, спят, любят друг друга, ссорятся; но и такая конура всегда имеет балкон: это комната окнами на жизнь. Жители Палермо, а особенно жительницы, проводят половину своей жизни вот так, прицепившись с внешней стороны к стене собственного дома, на узенькой площадке, окруженной железной решеткой, откуда они разглядывают прохожих, а те разглядывают их, откуда они участвуют, не смешиваясь с остальными, в общественной жизни.

Внезапно вас окутывает облако сильного аромата, легкого, пьянящего, сладковатого. Это мальчуган бежит сквозь толпу с тяжелыми цветами тубероз, прикрепленными к палочкам белого дерева. Так ли он хочет продать эти цветы, как он возвещает об этом своими выкриками, или же, опьяненный их запахом, решил сыграть чудесную роль и наполнить их ароматом улицы?

С этого момента вам надо следовать за толпой, отдаться на ее волю – пусть она сама несет вас; надо стать этой толпой, пройти десять раз взад-вперед перед барельефами на перекрестке Куаттро-Канти, прогуляться между испанскими дворцами на виа Македа, подняться по Корсо к кафедральному собору с очертаниями мечети, вернуться к израненному войной памятнику Карлу Пятому, демонстрирующему свою бронзовую худобу посреди пьяцца Болонья; надо в последний момент увернуться от колес carrozzelle,[322] карет, которые нанимаются на всю ночь целыми семьями, свисающими с них, словно гроздья черного винограда; надо зайти на ночной рынок, вдохнуть терпкий запах рыбы и требухи, пройтись по клейкому перламутру осьминожьих отбросов, между стен из арбузов и баклажанов, поблескивающих на свету лакированными боками; надо почувствовать, как устали у вас ноги, спуститься к Кальсе, этой дивной площади – не европейской, не африканской, а именно сицилийской, – где высокие окна старинной роскоши открываются на громоздящиеся кровли и лачуги вечной нищеты, а затем вернуться к пьяцца Марина, к колеснице святой Розалии.

Вот как описывал эту колесницу, прославившуюся еще с XVII века, Александр Дюма, который осматривал ее лет сто двадцать тому назад:[323]

Запряженная пятьюдесятью белыми быками с позолоченными рогами, она медленно и величаво продвигалась вперед; высотой она достигала самых высоких домов, и, кроме нарисованных и сделанных из картона и вылепленных из воска фигур, которыми она была украшена, на разных ее этажах и на передней части, устремленной вперед наподобие носа корабля, могло размещаться сто сорок – сто пятьдесят человек, одни из которых играли на разнообразных музыкальных инструментах, другие пели, третьи же разбрасывали цветы.

Несмотря на то что эта громада была изготовлена большей частью из всякого тряпья и мишуры, выглядела она очень внушительно. Наш хозяин заметил, насколько благоприятное впечатление произвело на нас это гигантское сооружение; однако, вместо того чтобы поддержать в нас это восхищение, он скорбно покачал головой и принялся горько сокрушаться о падении веры и растущей скаредности своих соотечественников. И правда, колесница, от силы достигающая сегодня крыш дворцов, раньше превосходила высотой церковные колокольни; она была так тяжела, что требовалось не пятьдесят, а сто быков, чтобы ее тянуть; она была так широка и так нагружена украшениями, что каждый раз десятка два окон оказывались выбитыми ею. И наконец, она двигалась, сопровождаемая такой многочисленной толпой, что редко бывало, чтобы по прибытии на площадь Марина несколько человек не были раздавлены.

У сегодняшнего жителя Палермо есть еще один повод скорбно качать головой: колесница вообще больше не ездит. Эта движущаяся гора обдирала дворцы, давила верующих; случалось, что у нее ломалась ось, и тогда она на несколько дней застывала в неподвижности, прислонившись к какой-нибудь церкви и перегородив движение в целом квартале.

Современная колесница воссоздана в своих первоначальных размерах, но она неподвижно стоит на пляже. По-прежнему она напоминает формой парусник, по-прежнему вырисовываются на фоне моря и звезд ее тридцать метров раскрашенного дерева, папье-маше, розовых драпировок, дующих в золотые трубы ангелов – колоссальный торт, на вершине которого красуется «сантучча»[324] – громадная статуя святой Розалии в состоянии религиозного экстаза, с томными голубыми глазами, огромными, как тарелки дельфтского фарфора.

В последний день праздника в девять часов вечера под открытым небом, прямо с борта этого «корабля», служится месса. Ни разу в Европе я не присутствовал на более удивительной религиозной церемонии; эта месса вписана, если можно так выразиться, в самый центр ярмарочного действа. Десять тысяч человек толпятся вокруг святой колесницы, десять тысяч смуглых средиземноморских лиц, десять тысяч черных как смоль голов, десять тысяч потомков корсаров и сарацин. Тут же паралитики в креслах-каталках, младенцы не больше недели от роду на руках у матерей. Появляется кардинал-архиепископ, весь в красном, впереди него – клир и его личные телохранители, позади – городская почетная гвардия в костюмах времен Бурбонов и оркестр авиационного полка. Прелат, городские власти, телохранители поднимаются на борт сухопутного судна, на палубе которого уже сооружен алтарь. Кардинал поворачивается лицом к толпе; кто-то из священнослужителей подносит к его губам серебристый микрофон – новый атрибут богослужения, монстранц с голосом.

В тот вечер, когда я присутствовал на церемонии, первыми словами кардинала-архиепископа были: «Мы забыли требник; без требника нельзя служить мессу, так что придется немного подождать».

Тут же один маленький священник (несомненно, виноватый в этом упущении и тем самым поставивший крест на своей карьере) скатился кубарем по сходням и, задрав сутану, помчался на поиски требника.

Путь от Марины до кафедрального собора не близкий. И чтобы скрасить ожидание толпы, уже добрый час торчавшей тут под открытым небом, кардинал без малейшего напряжения начал импровизировать не то чтобы проповедь, а настоящую речь о жизни святой Розалии, о добродетелях «сантуччи» – покровительницы Палермо, о богатстве и бедности, о счастье быть палермцем, о милостях, которыми Господь осыпает этот необыкновенный город и всю Сицилию, о нефти, что бьет из земли острова, о преимуществах автономии… Удлиняясь по мере задержки требника, речь постепенно превращалась в националистический манифест, вызывавший бурный восторг присутствующих. Даже если бы за священной книгой понадобилось ехать в Неаполь, кардинал-архиепископ смог бы проговорить всю ночь и следующий день. Завершил он свое выступление самым естественным способом в тот момент, когда маленький священник, еле дыша, подобно бегуну-марафонцу, поднялся, пошатываясь, на капитанский мостик.

Санта-Мария дель Аммиральо (Марторана). Палермо. XII в.

«Ecco il messale, – провозгласил кардинал. – Вот требник, можно начинать».

И толпа разразилась аплодисментами.

И правда, странная месса, происходящая под грохот петард, стрельбу, доносящуюся из тиров с соседней ярмарки, крики продавцов семечек и прочий шум, который никоим образом не нарушает молитвенной сосредоточенности верующих. В кафе на пьяцца Марина оркестры играют «Жизнь в розовом свете» или последнюю неаполитанскую песенку, но это никого не смущает. Где-то там, держа перед собой на вытянутых руках шест, прогуливается по натянутой проволоке канатоходец, однако его сборы резко падают, когда кардинал меняет свою пурпурную мантию на тяжелое богослужебное одеяние. Церковь готовит великих актеров, способных перевоплощаться перед публикой в зависимости от роли, которую они играют.

Подъему религиозного духа аккомпанирует военный оркестр, исполняющий марш из «Аиды»; сидящие на плечах дети отбивают такт, хлопая ручонками по отцовской голове; заходится плачем младенец, и полицейские, сдерживающие толпу, рефлекторным движением смотрят на часы; многодетные отцы, как и все сицилийцы, они прекрасно знают часы кормления. Те же самые полицейские, раздавая походя оплеухи расшалившимся сорванцам, сейчас приоткроют запруду, пропуская вперед причастников. Почти все они мужчины, некоторые очень старые; маленький священник, тот, что забыл требник, выносит на пляж, к веревочному заграждению, гостию.

Кардинал утомлен, он идет передохнуть на корму колесницы. Месса окончена, но никто не уходит. Кардинал знает, что все ждут его выхода. Наконец он поднимается, подходит к лееру и произносит еще одну речь, заканчивая ее восклицанием: «Buon festino a tutti!»[325] Затем, огражденный от слишком настойчивого поклонения сильными руками полицейских, он под оглушительную овацию возвращается к своей машине, словно кинозвезда в день большой премьеры.

А к оркестрикам в кафе и к канатоходцу возвращаются зрители и слушатели. Но как съесть эти горы семечек?

Подсолнухи, арахис, арбузы и gelati – вот еда толпы, которой некогда ужинать. Потому что едва закончилась вечерня, в двухстах метрах от «сантуччи», в стороне порта, взлетела в небо первая ракета праздничного фейерверка. Гигантского фейерверка, стоившего городу тридцать миллионов лир, тридцать миллионов, потраченных на порох, на дым, на эти цветы из огня и грома. Полтора часа кряду дрожит земля, дрожат дома, дрожат ноги зевак. Беспрестанная канонада грохочет над городом, хранящим еще зияющие отметины, оставленные последней войной… Сказочные самоцветы, до которых не дотронуться рукой и срок жизни которых – одно мгновение, целый дождь из сапфиров, изумрудов, бриллиантов сыплется на головы этих изнуренных частыми беременностями и тяжелыми домашними заботами матерей, этих низкооплачиваемых поденщиц, невест, едва вышедших из детского возраста, этих вдов… ах, сколько там вдов!.. Кружатся над народом-мечтателем ослепительные галактики.

И все это происходит 14 июля. В полном соответствии с загадочными узами, соединяющими народы, фейерверк в Палермо, столице острова, где так хорошо помнят о Франции, устраивается в тот же день, что и в Париже. Но должен признать, наш по сравнению с этим выглядит бедным родственником.

Глядя на это чудовищное зарево, сицилийская толпа не кричит, не аплодирует, не издает этих криков показного ужаса, которыми у нас обычно сопровождаются всякие пиротехнические действа. Для жителя Палермо это буйство света – часть его обычаев, его традиций, а он привык трепетно относиться к тому, что принадлежит ему по праву. Безропотно сносит он перебои с водой, но вот, если лишить его фейерверка, он может и взбунтоваться.

Наконец небо гаснет, ночь затихает, и толпа – измотанная, на заплетающихся от усталости ногах – начинает расходиться в задымленном воздухе. Дети зевают, спят, мотая головой, на руках у родителей, в колясках мотоциклов, кузовах грузовых мотороллеров, на велосипедных рамах; они засыпают даже прямо на тротуарах, среди тысяч шаркающих ног. Еще два-три часа эта толпа, целую неделю служившая зрелищем сама себе, будет медленным потоком добираться до своих жилищ. Они действительно страшно устали, эти люди; они идут, будто толпа лунатиков, которым дали слишком много молитв, слишком много музыки, слишком много петард, чтобы утолить, исчерпать за один раз всю их жажду развлечений. Наверное, афиняне вот так же пресыщались театром за три дня Панафиней.[326]

А завтра палермцы снова примутся за работу, снова будут есть скудную еду, спать в тесноте – и так целый год, до следующих праздников.

В каждом акте сицилийской жизни надо искать некую традицию, пережиток прошлого, принадлежащие какой-либо из древних цивилизаций. Обычаи на этом острове наслаиваются одни на другие, как религиозные культы, как камни, как власти, начиная с этой таинственной всеобщей цивилизации доисторических времен, оставившей нам по себе лишь монументальные каменные загадки и глиняные сосуды использовавшихся позднее форм.

Вот уже десять тысячелетий все валы Истории накатывают на этот берег.

Удивительный народ эти сицилийцы: их постоянно завоевывали, а они веками сожалели о предыдущем завоевателе; во времена римского владычества прославляли память тирана Дионисия,[327] оплакивали Рим под византийцами и Византию под сарацинами; при норманнах они гордились своим арабским происхождением, а после завоевания Арагонским королевством мечтали о норманнах; они не переставали любить Францию после разгрома «Сицилийской вечерни»,[328] хранили в сердце любовь к Испании, находясь под властью неаполитанских Бурбонов, и теперь неплохо чувствуют себя в составе Итальянской Республики лишь после того, как лет десять назад обрели автономию.

Эта полунезависимость, похоже, прекрасно подходит Сицилии, чья экономика растет самым впечатляющим образом. Повсюду – от столицы до мелких поселений – идет строительство, возят камень, смешивают цемент, прокладывают новые дороги, возводят жилые здания. Течет нефть в Джеле и Рагузе. На верфях строятся суда. Гибкие, толерантные законы способствуют появлению новых промышленных предприятий. Растут резервные активы Банка Сицилии, который не скупится на инвестиции. На полях огромные молотилки вымолачивают знаменитую сицилийскую пшеницу, на которой зиждилось могущество Римской империи.

Этот народ снова в который раз завоевывает свою островную державу. Заработная плата здесь еще очень невысока, но уже значительно повышается уровень жизни. Сицилиец начинает богатеть, и, если чрезмерная рождаемость или новый исторический катаклизм не помешает этому росту, через каких-нибудь три десятка лет снова станет верной поговорка, которой во времена Дионисия отвечали человеку, похвалявшемуся своим достатком: «Все, что ты имеешь, не стоит и десятой части достояния любого жителя Сиракуз».

Путешественнику следует как можно скорее освободить сознание от ложных легенд, которыми овеян характер сицилийца. Не помню уже, где слышал вот такую шутку: «Жить стало бы проще, если бы мы перестали думать, что французы хорошо воспитаны, что жизнь в Англии комфортабельна, что немцы – люди слова, итальянцы ленивы, а американцы деятельны».

К этому списку ошибочных репутаций можно добавить и сицилийцев.

Сицилиец ни нервен, ни агрессивен; совсем наоборот, на улицах своих городов он выглядит потрясающе спокойным. Он вышагивает перед едущими машинами, обычно не один, а в плотной группе, даже не думая ускорить шаг, чтобы дать машине проехать; при звуке клаксона он и глазом не моргнет, ну а если ему все же случится вздрогнуть, по всему будет видно, что он расценивает это как непростительную слабость со своей стороны. Мальчуган или почтенный старик, сицилиец в любом возрасте считает поспешность чем-то постыдным; он скорее попадет под машину, чем унизится до того, чтобы поторопиться.

Нет в сицилийце и ксенофобии; он просто сдержан. Уважая независимость иностранного гостя, он окидывает прохожего холодным отсутствующим взглядом, который на его опаленном солнцем лице может показаться и враждебным. Но где-нибудь в горной глуши, на узкой каменистой тропе спросите что-нибудь у крестьянина самого свирепого вида – да нет, не спросите, а просто обратитесь к нему, и тут же этот человек оживится, заулыбается, подбежит к вам и, радуясь возможности услужить ближнему, постарается помочь вам словом и делом. Он охотно оседлает велосипед и прервет свое путешествие, чтобы показать вам дорогу.

Вы можете на любой сицилийской площади оставить открытую машину с багажом и быть за нее гораздо спокойнее, чем в Неаполе и даже в Орлеане. Грабители с большой дороги, бандиты вовсе не стерегут автомобилистов за каждым километровым столбом или туристов на каждом пляже. Доминичи[329] встречаются здесь не чаще, чем в Провансе.

Кровная месть и связанные с ней преступления, о которых столько говорят применительно к сицилийцам, на самом деле – преступления, совершенные на почве любви, ревности. Любовь к семье имеет здесь такие же последствия, какие в других местах случаются из-за любви к женщине. В Риме, Лондоне, Париже оскорбленный, ослепленный яростью мужчина убивает любовника своей жены. В Палермо, Мессине, Кальтаниссетте он казнит соблазнителя своей сестры. И в том и в другом случае соотечественники убийц усмотрят в их преступлении смягчающие вину обстоятельства.

Сицилиец (как и все итальянцы-южане) по традиции с уважением относится к тем, кто совершает мужественный поступок, преступая при этом закон. И в этом выражается не столько врожденная враждебность по отношению к официальной власти, сколько восхищение перед теми, кто имеет дерзость с ней не считаться. Тут редко встретишь осведомителя, еще реже – доносчика, а все свидетели здесь немы как рыба. Может, все оттого, что за долгую историю здесь было столько иностранных завоевателей и разнообразных полиций? Омерта?, закон молчания, соблюдается неукоснительно всеми. Благодаря чему допросы принимают тут весьма удивительный характер.

– Вы видели обвиняемого в вечер убийства?

– Я никого не видел.

– Вы знакомы с обвиняемым?

– Не знаю.

– Но это же ваш отец!

– Не помню.

Именно так Джулиано[330] удавалось противостоять целым отрядам. И именно поэтому существует мафия – нечто вроде общества взаимной помощи против требований законности.

Сицилиец горд. Вы нигде не увидите попрошаек. Нигде, кроме Чефалу?, единственного городка, где нищенство стало чем-то вроде местного промысла, которым деды занимаются под строгим присмотром внуков.

Сицилиец чистоплотен. Города, даже порты – за исключением Катании, напоминающей больше Неаполь или Бари, чем сицилийский город, – представляют собой редкое для Средиземноморья зрелище. Нет ничего чище, чем набережные Трапани или Мессины. Если и найдется какая-то грязь в нищих кварталах, то только сухая.

Сицилиец образован. Поражает количество людей, неплохо говорящих по-французски даже в деревушках в самом сердце острова, а хранители памятников и руин, пусть и одеты крайне бедно, могут считаться самыми образованными в мире.[331]

Надо помечтать во внутреннем дворике собора в Монреале,[332] напоенном ароматом жасмина, покружить медленно, словно следуя за вращением солнца, между мозаичными колонками, чтобы вдруг осознать, насколько мусульманское искусство с его сложными геометрическими орнаментами, ювелирной точностью линий и кропотливостью близко византийской традиции.

Войдите внутрь базилики, пройдите вдоль высоких золотых мозаик, вы почувствуете здесь сам дух христианского искусства – он тоже пришел из Византии.

Обе религии поделили между собой останки удивительно целостной цивилизации, восходящей к Египту.

Ислам взял себе абстрактное совершенство ремесел, тогда как христианство завладело поэзией красок и образов. Однако и в том и в другом случае первоначальная символика будто бы не сохранилась. Высокая идея, которой руководствовался византийский художник, с веками выветрилась, словно духи в открытом флаконе.

Не пренебрегайте посещением Дворцовой капеллы в Палермо только потому, что она слишком похожа на собор в Монреале. Именно это сходство и заслуживает внимания.

Мозаики, сплошь покрывающие их стены, иллюстрируют эпизоды Библии и Евангелий, одни и те же, изображения которых можно видеть и в других местах, не только на Сицилии, но и в Апулии, и на адриатическом побережье.

Этапы Сотворения мира и шесть волшебных деяний Создателя совпадают почти до мелочей от церкви к церкви. Жизнь Моисея представлена всегда одними и теми же сценами, как и жизнь Христа. Каждая «картина» дополняется краткой пояснительной надписью по-гречески и на латыни. Картины следуют одна за другой по периметру здания, образуя подробную историю. Сцены располагаются горизонтальными полосами, одна над другой: Авраам под Бытием, Моисей под Иосифом. Настоящие комиксы – пять-шесть тысяч квадратных метров комиксов, учебное пособие в эпоху, не знающую книг, сборник избранных отрывков из Священного Писания, отклоняться от которого не имел права ни один художник, ни один мастер. Если некоторые сцены Священной истории или Евангелий особо прочно отпечатались в людской памяти – более прочно, прочнее других, не менее ярких, а подчас и более значительных, – если некоторые персонажи, некоторые библейские имена стали нам привычны настолько, что вошли даже в поговорки, не стоит искать этому иных объяснений. Вот что я только хотел бы знать, так это, какой Вселенский собор, в Византии или Риме, какое собрание богословов или какой папа создал этот адаптированный вариант, эту «раскадровку» Священного Писания, кто выпустил ее в свет, чтобы на ее основе была создана универсальная иллюстрация в пурпуре, лазури и золоте.

В Эриче[333] надо приезжать ближе к ночи, как это делали античные путешественники, ведомые Вечерней звездой – планетой Венера, поднимающейся как раз над этим утесом, над этим таинственным мысом, посвященным культу любви.

Латинский глагол venerari, от которого произошли соответствующие глаголы во многих языках, означающие «почитать, уважать», восходит к имени Венеры. То, что сегодня мы называем по-французски veneration, то есть «почтение, уважение», означало в древности особое расположение души и тела для поклонения богине. Здесь, на западе Сицилии, располагалось одно из главных святилищ Венеры, вышедшей из волн морских на западном побережье Кипра. Девушки из сообщества священной проституции (подобные ему существовали и в других местах Средиземноморья, например в Самофракии) встречали путника и вместе с ним совершали ритуальные жертвоприношения. В эту ночь, следуя путями сладострастия, гость проникал в глубины божественного сознания. Что за приятное, восхитительное посвящение предлагалось ему пройти здесь! Сколько жен античных времен обязаны были своим счастьем прекрасным служительницам Венеры Эрицейской, прелестным затворницам, столь сведущим в тайном искусстве любви! Счастливицы те, чей муж прежде много странствовал и строго соблюдал религиозные обряды!

Старый колодец, несколько камней и обломков колонн, сохранившиеся на небольшой скалистой площадке, возвышающейся над одним из редких на Сицилии лесов и защищенной круглой пропастью, – вот и все, что осталось от существовавшей тут когда-то обители любви. Выветрились ароматы, забылись танцы, смолкли песнопения, затихли вздохи, но что-то все еще витает над этой скалой и над окружающим ее городком – это неосязаемое присутствие желания.

Оно, это присутствие, ощущается, когда идешь среди утренней прохлады по узким, крутым улочкам, вдоль мощных греческих укреплений, по мостовой, булыжники которой рисунком напоминают мозаику. Христианские обители – обители чистоты и непорочности – с забранными решетками окнами и наглухо закрытыми дверями снабжены непременным «во?ротом» для детей любви, устроенным в толще стены.[334] Прекрасны девушки Эриче: у них танцующая походка и совершенно античные жесты, когда они развешивают золотистыми руками белье в увитых цветами беседках; они хорошо поют, и в их венах течет несколько капель крови священных гетер.

В Трапани нужно обязательно сходить в Музей Пеполи, чтобы, пройдя по сумрачным галереям, отдать должное танцовщице из Центурип:[335] вон она обернулась в вихре танца, чтобы посмотреть на свою лодыжку. Она неудачно выставлена, в темной витрине, а потому ее легко не заметить, и тем не менее это одна из прекраснейших терракот в мире. Возможно, никогда больше движение не было зафиксировано с таким изяществом и совершенством.

Искусство Центурипов, представленное в Сиракузе, где ему отведено несколько залов, – это уже искусство периода упадка, соотносящееся с греческим искусством так же, как барокко соотносится с Возрождением. Однако по оригинальности, свежести, изяществу и обилию произведений ему все еще нет равных. Оно выражает радость бытия, удовольствие быть красивым, иметь ловкие пальцы, уметь изображать в глине самые прекрасные проявления жизни! Это искусство, окутывающее формы волнующимися тканями, нежно склоняющее шеи к легким плечам, улыбающееся всеми своими лицами, хранящее на кончиках хрупких пальцев незавершенные ласки, – это искусство говорит на языке счастья.

В Сегесту[336] же надо приезжать к вечеру, в час, когда солнце над рыжими холмами начинает клониться к закату. Природа и развалины соединились тут в прекрасной иллюстрации к Вергилию. Надо присесть, вспомнить, сколько всего написано об этом месте, и помолчать…

В самый зной отправляйтесь осматривать великий хаос Селинунта,[337] где теперь живут одни ящерицы. Сколько попранных трудов! Огромный античный город – его очертания угадываются за пределами археологических раскопов, вздувают холмы, спускаются по склонам к узкой речке, скрываясь под зарослями сухой травы.

Виноградная лоза взрастает здесь на финикийских могилах. Нога то и дело натыкается на обрушившиеся столетия.

Крестьяне из Кастельветрано предложат вам купить по большому секрету за несколько тысяч лир странные вещицы: литые металлические статуэтки, которые, по их утверждению, были найдены ими в древних захоронениях. В то время как кругом полно глиняных фрагментов, то и дело попадающихся то под трость прогуливающихся, то под плуг пахаря, эти крестьяне удумали отливать по древним оригиналам из бронзы и даже из меди священные фигурки, которые всегда изготавливались из глины. К тому же эти горе-фальсификаторы не знают полого литья и литья по восковым моделям, а потому создают грубые штуковины, не имеющие ничего общего с античными образцами, кроме внешней формы; поскольку же оригиналы относятся к архаичному искусству и упрощены до предела, то их линии, тяжеловесность – весь их вид странным образом напоминает творения современных скульпторов. И это вовсе не копии; это новое искусство, примитивное, грубое, несколько образчиков которого я бы очень советовал сохранить для будущего.

На рассвете поднимитесь к так называемому храму Согласия в Агридженто; постарайтесь забыть о времени и представить себе – нет, увидеть – в золотистом свете зари процессию античных жрецов. Вот они шествуют к ступеням храма, поднимаются на колоннаду, входят в большой зал, а затем великий жрец один входит в наос.[338] Вокруг молящиеся несут дары, толпятся с голубями в руках.

Воображаю, как пожимали плечами, глядя на подобные церемонии, вольнодумцы и антиклерикалисты времен 175-й Олимпиады. Воображаю также христиан-революционеров: как спустя какое-то время они с презрением взирали на эту показную, театральную пышность, которую позже уже их церковь возьмет на вооружение для собственных нужд.

Сколько жрецов нужно было для обслуживания такого количества святилищ, для совершения всех этих обрядов! Храм Юноны, Геркулеса, Кастора и Поллукса, Юпитера Олимпийского! Какой огромный «клир», о котором мы, собственно говоря, ничего не знаем!

Если вам доведется встретиться с маленьким старичком, нетвердой походкой, в надвинутой на глаза кепке, прохаживающимся среди развалин, которые ему положено охранять, спросите его просто, показав рукой на развалины: «Это что, землетрясение тут все разрушило?»

Старичок сразу выпрямится, сверкнет на вас сквозь мутные очки гневным взглядом и ответит голосом актера-трагика: «Terremoto? Che terremoto? Uomini, nobili signori, tutto fatto dagli uomini! Vandali, si! Iconoclasti, si! Ma uomini!»[339]

Запаситесь на полчаса вниманием и послушайте этого старичка по имени Антонино Аранчо, который служит смотрителем храмов в Агридженто и написал (в какой еще стране мира смотрители руин пишут книги?) книжечку в тридцать страниц под названием «Техника строительства храмов Агридженто» с подзаголовком «Как и зачем они были разрушены». Послушайте, как он будет излагать свою науку и делиться своими взглядами, упоминая вперемешку Эскулапа, Анатоля Франса, Пифагора, Книгу Бытия и профессора Маркони на удивительном европейском наречии, с невероятной легкостью примешивая к итальянскому языку французский, английский и греческий. Гордо поставив дырявый башмак на цоколь колонны, мой друг Антонино Аранчо поведает вам, что не было никогда никакого землетрясения, что храмы Агридженто разрушили византийские епископы, а еще расскажет, каким образом ему удалось заставить приходского священника дать при крещении своим двум детям имена Улисс и Пенелопа, пригрозив, что, в случае если тот откажется, он сам окрестит свое потомство; он объяснит вам символическое значение граната и древа познания Добра и Зла мифом о Персефоне; он вообще объяснит вам все античные мифы, перемешав их самым безумным образом. В тысячный раз он разыграет перед вами свое бесплатное представление. До самого финала, подготовленного тщательнейшим образом: «Меня, господин хороший, называют последним языческим жрецом Агридженто; моя мать не знала грамоты, но она любила природу и научила меня любить ее».

Ярким солнечным днем отправляйтесь в самое сердце острова, где перед каждой фермой запряженные парами лошади или мулы ходят кругами по золотым россыпям нового урожая, выбивая зерна из колосьев. На въезде в большие селения одна-единственная молотилка обрабатывает урожай всей общины, стоящей тут же, огромным венком, вокруг машины, – люди смуглее зерна.

Топорщится на полях солома – словно земля укуталась в меха. Зреет виноград, из которого получится тяжелое, густое, напоенное солнцем вино, – вино, которое римляне пили, только разбавляя его водой. Оливковые деревья, что кажутся ровесниками Одиссея, медленно готовят душистое вкусное масло, которым скоро наполнятся большие розовые кувшины, прячущиеся в прохладе погребов.

Тот, кто не любит этого масла, кто не понимает его векового вкуса, не считает его божественным даром, не видит в нем любви к земле и благодарности за труд людей, тот ничего не понимает в Средиземноморье.

В Энну надо ехать с наступлением темноты и там, в этом городке с новыми подъездами, подняться по гористой дороге среди козьих стад. Удивительные создания эти козы с рогами антилопы – высокими, витыми, толстыми, рифлеными, гордыми – рогами дикого животного! Никто ничего не мог мне сказать о сицилийских козах, носящих на лбу такое украшение, подобно легендарным животным. Из какой Африки пришли они сюда? Кто поймал и приручил их предков, кто собрал их в эти рыжие стада, которые пастухи гонят теперь среди бычьих упряжек и автомобилей, мимо зданий из железобетона? И в какую овчарню они идут по улочкам старого города в самом сердце Сицилии?

Поднимаемся все выше и выше, проходим площадь, где праздные буржуа, местные или отдыхающие, – одни мужчины и мальчики, женщин среди них нет – поглощают мороженое, кофе глясе и взбитые сливки.

Идем дальше, к высоким церквам. Снаружи они похожи на обветшалые тюрьмы, но стоит войти внутрь, и вы будете ослеплены фейерверком барочного декора. Посвященные Мадонне алтари убраны цветастыми тканями, отделанными золотой бумагой, которые, подобно театральным декорациям, меняются в зависимости от службы.

На самом деле они и есть настоящий театр, эти церкви, где женщины в больших черных платках исполняют по вечерам роль античного хора, подходят группами к статуям, чтобы поцеловать им ногу, бродят от придела к приделу, в голос жалуясь на то, как трудна их жизнь и как страшна смерть.

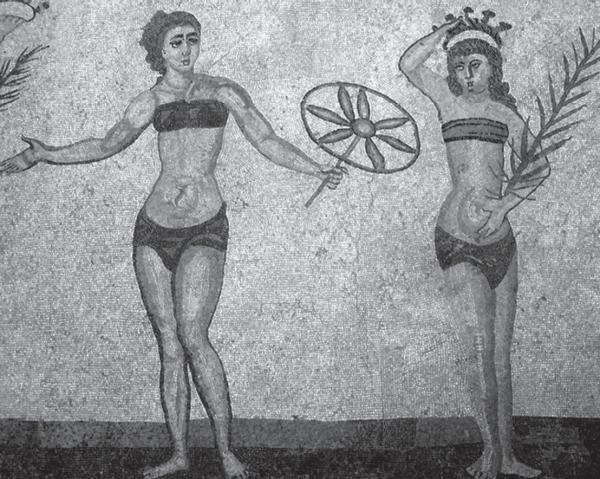

Игра в мяч. Мозаика древнеримской виллы дель Казале. Пьяцца-Армерина. Первая четверть IV в. н. э.

В Пьяцца-Армерине обязательно побывайте в гостях (я не оговорился, именно в гостях) у одного римского императора периода упадка и посетите имение, которое он выстроил себе среди зеленой дубравы.

Пусть века снесли его кровлю – ведь здесь так ярко, так жарко светит солнце! Зато все остальное осталось на месте – все, что окружало его в жизни, и плиты пола хранят еще следы его существования.

Вот вы проехали вдоль ярко окрашенной крепостной стены, что окружает дворец; испуганные фазаны слетают с веток при вашем приближении. Вы сходите с колесницы или с коня, входите в первый двор, окруженный портиками; навстречу вам бегут слуги, вы моете руки в фонтане, поднимаетесь по ступеням, ведущим в большие открытые залы – внутренние сады; затем через колоннады вас ведут в покои для гостей – спальня, гостиная уютно расположились среди прохлады толстых каменных стен; вы меняете дорожное платье на вышитую тунику и отправляетесь ужинать в просторный триклиний. Назавтра состоится охота, псовая или соколиная, если только император, показав вам свои личные покои, покои императрицы и детей, не окажет вам честь, пригласив присутствовать на аудиенции в базилике. Затем, поплескавшись в бассейне в термах, вы перейдете в пахнущие благовониями руки массажистов в тепидарии. В какой-то момент вам придется зайти в мраморное отхожее место и посидеть там кружком.

Вечером же в садах, освещенных сотнями масляных ламп, под открытым небом вас будут развлекать гимнастки и плясуньи.

Вот такой приятный уик-энд вы могли бы с комфортом провести в загородной резиденции этого императора, назовем его, скажем, Максимианом. Ибо среди того, что было здесь уничтожено временем, оказалась и личность самого хозяина. Нет сомнений, что он бывал в Африке: декор его дворца мог быть создан только тунисскими мастерами; эти мозаики имеют ту же фактуру, что и мозаики Дугги и Тубурбо-Майуса,[340] только они еще прекраснее, тоньше, свежее, разнообразнее тех, что собраны в Музее Бардо.[341]

На вилле Пьяцца-Армерина мозаики остались на своих местах, в неприкосновенности, они по-прежнему устилают дворики и комнаты, рассказывая нам то какой-нибудь священный миф, то историю из жизни легендарного героя, к которому восходит семья императора, а чаще всего – описывая повседневную жизнь самого императора в его лесном уединении: утренний туалет, игры, занятия спортом, застолья, приобщение юношей к искусству любви. Переходя из зала в зал и разглядывая эти мозаики, задаешься вопросом: состояло ли их предназначение в том, чтобы показать гостю, как ему следует себя вести, или это просто было в духе времени – использовать пол собственного дома в качестве семейного альбома?

Есть среди этих недавно открытых каменных фресок одна, которая больше других заслуживает быть опубликованной в книгах по истории искусств. Это мозаика, изображающая танцовщиц в усыпанных блестками бюстгальтерах и трусиках. Девушки на наших пляжах не придумали ничего нового, щеголяя в костюме, который носили еще тысячу шестьсот лет назад и который за тысячу шестьсот лет до этого уже носили танцовщицы Древнего Египта. Так одевалась Феодора, прежде чем стать императрицей;[342] так одеваются гимнастки в цирке, сверкая блестками в свете прожекторов. Бубны цыганок, кастаньеты испанок, зонтики наездниц, мячи жонглеров – вечная история развлечений… Цирковые костюмы, аксессуары, сами номера насчитывают не одно тысячелетие, и вот, будто случайно, они оказались запечатленными здесь в виде картины, выложенной цветными камешками.

Я все же склонен думать, что этот богатый любезный человек со столь разнообразным досугом, пригласивший нас в гости, и был тот самый Максимиан Геркулий, сын крестьянина (если приглядеться, его жилище несколько отдает выскочкой), родившийся где-то на берегах Дуная, получивший от Диоклетиана (когда тот установил тетрархию) во власть Сицилию, Африку и Италию (в то время как Констанций Хлор получил Галлию, Испанию и Британию), дважды отрекавшийся от власти и снова восходивший на трон, чтобы в конце концов погибнуть от рук собственного зятя. Этот дворец, стоящий в стороне от дорог, в самом сердце острова, мог бы служить ему прибежищем на время краткой отставки в 305 году.

Мозаика древнеримской виллы дель Казале. Пьяцца-Армерина. Первая четверть IV в. н. э.

Однажды утром, отправившись на лодке от фонтана Аретузы, поплывите на другой берег Сиракузской бухты, этой чудесной, почти закрытой бухты, словно начерченной с помощью циркуля, и поднимитесь по реке Циана меж ее поросших папирусом берегов.

Какие египтяне, когда насадили здесь эти тростники духа?[343] Или, может, какой-то путешественник занес его семена сюда, на единственную в Европе реку, где это «письменное» растение прижилось, как на берегах Нила? Что за тайное родство связывает берега этого короткого потока и Реки Царей?

Останавливаемся у единственного дома на этом берегу, чтобы купить яиц только что из-под наседки, и проглатываем их прямо в лодке. Плывем мимо усаженного эвкалиптами острова – места свиданий влюбленных жителей Сиракузы. Продолжаем подниматься по этой райской реке, где среди водорослей, похожих на листья лавра, снуют мириады рыбок. Зеленые, голубые, красные стрекозы выписывают в солнечных лучах мимолетные па балета обольщения. Бесстрашный ястреб парит какое-то время над белым тентом лодки, сопровождая ее медленное продвижение вперед.

Руины замка Эвриал, построенного в V в. до н. э. по приказу правителя коринфян Дионисия I

Папирусы становятся все гуще, все пышнее; опущенная в воду рука задевает на ходу их прохладные корни; так и плывем дальше в глубокой тишине, нарушаемой лишь шелестом листвы и крыльев да журчанием воды, до большого естественного водоема, устланной водяными растениями гигантской чаши двадцатиметровой глубины, из которой и вытекает река почти в своем окончательном виде. В этом источнике нет библейского биения, он не раздвигает скалы; почти невидимый, он прячется в глубине собственных вод.

Как и ее подруга Аретуза, нимфа Циана была превращена в реку за то, что осмелилась противиться похищению Персефоны. Вынырнув из воды по пояс, здесь, в этой самой чаше, она попыталась остановить колесницу Плутона, осыпая похитителя дочери Деметры упреками. Но удар трезубца разгневанного бога, а может, горе разлуки с любимой подругой обратили нимфу в эти чистые воды, бегущие в вечности.

Смейтесь, если хотите; эта легенда, в сущности, лишь символ. Ведь наш разум до сих пор так и не дал нам ответа на вопрос, почему бьют из земли источники и гаснут вулканы.

Эти текучие руки, обнимающие остров влюбленных, – руки нимфы; эти водоросли, густые, нежные на ощупь, что стелются по течению, – волосы Цианы, повесившей голову от горя или склонившей ее перед наказанием… Волосы, распустившиеся до самого моря.

В сумерки надо подняться к Эвриалу, чтобы, осматривая в сгущающейся темноте этот необыкновенный замок, понять, что, создав Сиракузы, Дионисий создал саму Сицилию, понять, что за человек он был. Своими «каменными тюрьмами», которые время превратило в адские сады, своими пятикилометровыми укреплениями, построенными за двадцать дней с помощью шести тысяч бычьих упряжек и шестидесяти тысяч человек, он наделил слово «тиран» смыслом, закрепившимся за ним на последующие два с лишним тысячелетия. Но он являет собой также пример личности небывалого размаха, непостижимой человеческим чувствам, из тех, что, явившись миру в благоприятный момент Истории, одним своим повелением способны создать могущество и процветание целого народа.

Я не знаю более внушительного оборонительного сооружения, более красноречивого свидетельства гениальности его владыки, чем эта гигантская крепость с ее неожиданными рвами, водосточными трубами в виде львиных пастей, бесчисленными башнями, бойницами, сквозь которые лучники должны были стрелять снизу вверх, фасадом, защищенным каменным ригелем, ее дьявольскими ловушками, когда уже уверенному в победе врагу позволяли брать первые крепостные стены, чтобы потом обрушить на него всю мощь кавалерии, появлявшейся из тайных проходов, словно из недр скалы.

Когда-то один-единственный человек, всемогущий властелин, придумал и выстроил этот памятник военного искусства, который не смогло взять стотысячное войско; позже, спустя несколько царствований, тоже один человек, младший офицер, из мести или за деньги сдал эту крепость врагу. В Истории гению часто противостоит не сила, а тщеславие и измена.

С высоты Эвриала взору открываются два берега и двадцать четыре столетия. Вот трехсоттысячное войско карфагенян высаживается южнее крепости и терпит поражение. А вот уже севернее высаживаются римские легионы, а с ними тот самый обидчивый и одновременно гордый своей принадлежностью к непобедимому римскому воинству солдат второго класса, который убьет рассеянного ученого: занятый своими вычислениями, Архимед попросту не расслышал обращенного к нему вопроса легионера.

А в один прекрасный день, который кажется нам сегодня совсем близким, снова на юге, на тот же самый берег, к которому когда-то приплыла карфагенская армия, сошли сто пятьдесят тысяч англичан и американцев. На этом песке записана история мира.

С рассвета до вечера, день за днем надо следовать этими дорогами, поросшими по сторонам розовыми лаврами.

Увидеть неподалеку от Рагузы запряженные осликами расписные повозки, проехать мимо нефтяных вышек.

На северном побережье вдруг обнаружить у самой дороги храм Химеры.[344]

Искупаться изнуряющим полднем в прозрачной воде сицилийских бухточек.

Отведать на набережных Мессины политую свежим маслом меч-рыбу.

Побродить между барочными дворцами в Ното.

Провести несколько часов в Палермо у Данеу, антиквара в самом «возрожденческом» смысле слова – страстного любителя, знатока древностей, который к тому же еще и снисходит до торговли ими.

Заблудившись, тысячу раз спросить дорогу.

Подобно палермцу на празднике святой Розалии, немного хватить лишку с весельем на каком-нибудь уж очень шумном празднике солнца, искусства, жизни.

Пройти среди величественных руин и высушенных солнцем трав вслед за рыжей собакой с внимательными глазами, что, вызвавшись быть вашим немым гидом, спокойно трусит впереди.

Выслушать и тут же забыть рассказы множества людей, настроившись на молчание камней, животных и растений…

Надо проделать все это, чтобы понять, что вы так и не знаете Сицилию.

1957

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Юрий Антолин ПРОГУЛКИ ПО ВОДЕ

Юрий Антолин ПРОГУЛКИ ПО ВОДЕ Сидя на дне небольшой лодки, Джарк держался руками за борта и смотрел вокруг. Всюду плескалось море. Сверкающее и бесконечное. Плеск касался ушей нежным шёлком, а нависшее над горизонтом алое солнце напоминало о скором наступлении

Глава 9. Прогулки с ретортой

Глава 9. Прогулки с ретортой Еще желтей Адмиралтейства — Кленовый лист, еще чернее Нагой земли — идут матросы, В плечах печати золотые. О, цвет матросов — осень. Осень. И все ж они мне непонятны. Как, впрочем, все, как осьминоги. Со смесью бойкости и страха Иду по садику. В

Прогулки по краю пропасти

Прогулки по краю пропасти В Советском Союзе помимо сатирического таланта карикатурист должен был обладать сверхразвитым чувством самосохранения. В разведке есть такое неписаное правило: «Всё вокруг не то, чем кажется». Так же и советская власть, особенно сталинского

Прогулки с Мандельштамом

Прогулки с Мандельштамом Время от времени по радиостанциям «Голос Америки» и «Свобода» выступает бывший советский, русско-еврейский, а ныне русско-еврейский американский, живущий в Штатах писатель Аркадий Львов.Он ведет, как правило, передачи о культурной и

Практикум «прогулки в чужих мокасинах»

Практикум «прогулки в чужих мокасинах» Шаг 1. Выберите непохожего партнера.Выберите из группы партнера, наиболее отличающегося от вас.Шаг 2. Копируйте поведение своего «ведущего».Один человек в течение 20 минут действует в присущей ему манере, а «тень» возможно точнее

Посылки и прогулки

Посылки и прогулки В предыдущей главе мы показали, что Европейские тюремные правила многократно возвращаются к теме «Контакты с внешней общиной», считая такие контакты крайне важными в деле исправления и воспитания людей. Но что интересно, эти Правила ни разу не

Прогулки по Парижу

Прогулки по Парижу Значительно позже, когда мы были уже знакомы, я вспомнил эту встречу в ресторане. Оказывается, он ее помнил тоже.– Я лица людей хорошо помню. И живых, и тех, кого уже с нами нет, – вздохнув, сказал Л. И как-то постарел сразу лет на десять. Впрочем, мне,

Прогулки по Москве

Прогулки по Москве Огромное место в нашей детской жизни занимали прогулки. Пока мы были маленькие, с нами всегда гуляла мама. Тогда мы часто ходили по переулкам. Когда же мы подросли, то стали гулять уже одни, и большей частью на нашем дворе и в саду. Помню, в ранние годы

Прогулки из Аштарака. Эчмиадзин, Апаран

Прогулки из Аштарака. Эчмиадзин, Апаран Аштарак — это исходная точка для армянского туризма. Можно сделать сотни прогулок из него, пешеходных, верховых и автомобильных, всякий раз возвращаясь сюда на отдых.В пяти километрах от него, к юго-западу, лежит богатое селение

Археологические прогулки

Археологические прогулки Гарни и пещерный монастырь Гехард Над ущельем Гарни (древнего Азата) стоит замок, «сильная крепость», по словам Моисея Хоренского. Там десять веков назад, в такую же осень, измученная ревностью, часами глядела на двинскую дорогу царица Саакануйш,

* МЕЩАНСТВО * Эдуард Дорожкин Прогулки урбаниста

* МЕЩАНСТВО * Эдуард Дорожкин Прогулки урбаниста Есть ли жизнь в спальных районах? Жилье в так называемых «спальных районах» столицы стремительно дорожает. Еще немножко, еще чуть-чуть, и Коровино-Фуниково будут продавать по цене Чистых прудов. Очень многие полагают, что

Прогулки по векам и городам

Прогулки по векам и городам Прогулки по векам и городам КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ Несомненно, всё, что происходит в нашем мире, случается именно там, где нужно, и тогда, когда нужно. По недоступной нам логике скрытых причинно-следственных связей. Так или иначе - магия места и

Прогулки по Петрограду

Прогулки по Петрограду Прогулки по Петрограду РЕТРО Противники всякой критики говорят, будто фельетон, отражающий злобу дня, недолговечен. Тем не менее многие выступления Аркадия Аверченко в этом жанре почти и столетие спустя вызывают самые живые ассоциации с реалиями

Прекрасные прогулки

Прекрасные прогулки Веселов В.Л., Веселова С.С. Сады Москвы: от А до Я. - М.: МИК, 2013. – 360 с. – 3000 экз. Прекрасно иллюстрированное издание "Сады Москвы" – это книга не только о том, что Москва – город прекрасных садов. Это с любовью написанное исследование, посвящённое