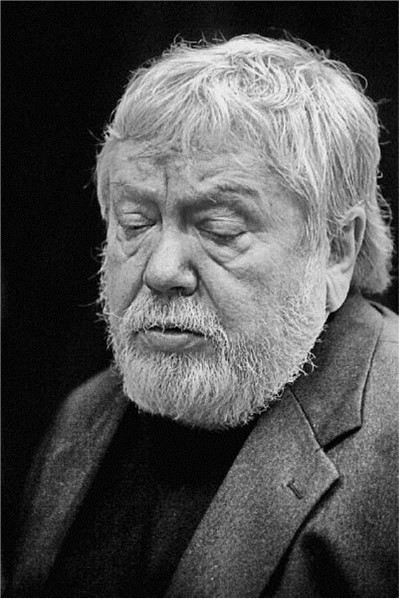

Сергей Соловьев режиссер

Сергей Соловьев

режиссер

В. ПОЗНЕР: Такая история. Писатель написал замечательную вещь (проверено историей), например, «Анну Каренину». Вы читаете, размышляете, представляете себе, как выглядят разные герои — Вронский, Степан Облонский, конечно, сама Анна Каренина и так далее. Но появляется кинорежиссер, желающий сделать очередную экранизацию «Анны Карениной». Если взять историю мирового кино, то найдется немало фильмов по этому роману, причем с совершенно выдающимися актрисами в главной роли — Гретой Гарбо, например, Вивьен Ли. Я считаю, что лучше всех сыграла все-таки Татьяна Самойлова. Вопрос: зачем экранизировать? Вот когда балет напишут или оперу по литературному произведению, то их не будут сравнивать с книгой — это отдельная вещь. Кино же непременно сравнивают: похож — не похож, так — не так. И, конечно, никогда не будет похоже, у каждого ведь своя Анна. Тем не менее все упорно делают новые экранизации. И в частности известный режиссер, получивший за свою кинодеятельность массу наград, — Сергей Александрович Соловьев, который сегодня у меня в гостях. Меня действительно интересует ваш взгляд на это. Но сперва — вопросы с сайта. Очемец Макаев пишет: «Глобализация — благо? Не считаете ли вы, что данное явление стирает со временем все идентификационные черты любого народа?»

С. СОЛОВЬЕВ: Я не могу сказать, что это благо. Поднявшись с утра, я не воскликну: «Боже, какое благо, что глобализация существует». Она просто есть. Я не противник ее и не сторонник. Радоваться по этому поводу я особенно не могу, печалиться тоже, поскольку в глобализации имеется много полезных и толковых вещей.

В. ПОЗНЕР: Но вы не считаете, что в результате сотрутся какие-то национальные черты?

С. СОЛОВЬЕВ: Если разумно жить человечеству, то ничего не сотрется, и человечество будет чувствовать себя единым механизмом в этом колоссальном космосе. А если безумствовать, то все сотрется. С глобализацией или без.

В. ПОЗНЕР: Геннадий Михайлович Михолакий: «При СССР был мощный идеологический пресс, однако таланты прорастали, даже инакомыслящие. Сегодня есть экономический пресс, но талантов нет. Есть успешные, модные. Почему так?»

С. СОЛОВЬЕВ: Я не думаю, что талантов нет. Талантливых людей много. Да, жесточайший экономический пресс существует. И как человек, который жил и там, и здесь, я даже могу сказать, что временами этот экономический пресс — более жесткая и нетерпимая машина, чем любой идеологический пресс, это я проверил на собственном опыте.

В. ПОЗНЕР: Владимир Карпович Прусс: «Создается впечатление, что мир становится более опасным и тревожным. Согласны ли вы с таким утверждением? Или же с развитием телевидения и Интернета на людей просто обрушился поток негативной информации, с которой мы не знаем что делать, потому что еще не привыкли?»

С. СОЛОВЬЕВ: Я думаю, что есть основания для тревоги. И валить все на Интернет и на телевидение не стоит, потому что глобальные процессы вселенских ужасов и катастроф существуют, от них не убежишь, не скроешься.

В. ПОЗНЕР: Антон Викторович Быстрянский: «Как вы думаете, почему в нашей стране вместо искусства остается один гламур и никакого содержания? Почему так много насилия и криминала по телевидению, а всю культуру сместили на канал «Культура»?»

С. СОЛОВЬЕВ: Потому что мы не знаем удержу — ни в хвале, ни в хуле. Когда у нас была мощная идеологическая надстройка, то мы ее как-то преодолевали. Даже было какое-то единение всех нормальных, обыкновенных людей, которые хотели заниматься чем-то человеческим. А потом возникла ситуация «мы будем как все». А как это — как все, — мы на самом деле не знали. И поэтому взяли из этой так называемой рыночной экономики прежде всего самые смешные, безвкусные вещи. Оттуда и пошла эта немыслимая тотальная безвкусица. Может быть, она — самая угнетающая вещь, которая есть в нашей жизни. И в этой тотальной безвкусице появился гламур как новое человеческое образование, новая форма человеческого общежития. А они (безвкусица и гламур) повлекли за собой, соответственно, такие инфраструктурные подразделения, как тотально безвкусная гламурная музыка, тотально безвкусный сумасшедший кинематограф, так называемый бокс-офисный кинематограф. Ну и все поехало — в силу нашей наивности и неумения воспользоваться плодами колоссальной революции, которая произошла и которая действительно убила эту страшную бесчеловечную машину идеологического издевательства над людьми. Но взамен этого мы сами себе придумали вот эту ахинею, которую знаем сегодня как нынешнее положение дел в искусстве.

В. ПОЗНЕР: Вопрос от Анны Ковы: «Чего не хватает современной России? Назовите только одну, самую главную, на ваш взгляд, вещь?»

С. СОЛОВЬЕВ: Вы знаете, всего хватает современной России. Не хватает только исторического разума. А все остальное есть.

B. ПОЗНЕР: Теперь чуть-чуть коснемся вашей биографии. Есть довольно любопытные моменты. Это правда, что ваш отец сыграл роль в истории, способствуя приходу к власти в КНДР Ким Ир Сена?

C. СОЛОВЬЕВ: Да, правда. У меня благодаря этому сохранились чудесные детские воспоминания. Я жил в Пхеньяне, в японском доме. Японский дом стоял в вишневом саду — я до шести лет жил там, поэтому хорошо все помню. Стены и перегородки были из папиросной бумаги. И у меня была нянька, тоже японка, Арита, которая со мной разговаривала. Когда я в 1974 году в Японии снимал свою картину, из меня вдруг стали чудовищным образом вываливаться какие-то длинные куски японской речи. Видимо, это Арита, что-то рассказывая, напихала мне в подсознание таинственной японской лингвистики. В принципе, конечно, у меня очень светлые воспоминания, несмотря на то, что, как я понимаю сейчас, папа занимался не самым светлым делом в истории.

В. ПОЗНЕР: Кем был ваш отец? Разведчиком?

С. СОЛОВЬЕВ: Да, он был разведчиком.

В. ПОЗНЕР: Он потом вам ничего не рассказывал о том, как это все происходило?

С. СОЛОВЬЕВ: Он, к сожалению, очень рано умер — в 1956 году, мне было мало лет. Но у меня на всю жизнь сохранилось странное ощущение изумительно счастливого детства.

B. ПОЗНЕР: Вы, будучи в Пхеньяне, как-то общались, дружили с сыном Ким Ир Сена, играли с ним?

C. СОЛОВЬЕВ: Не дружили. Нас брали на официальные представления, ну, и гоняли там, естественно. Первые пять минут мы там стояли вместе с родителями, а дальше нас отправляли куда-то на задворки. Мама рассказывала какие-то ужасные истории про эти игры — что они носили характер борьбы.

В. ПОЗНЕР: Он был старше вас?

С. СОЛОВЬЕВ: Сильно старше. Мог бы вообще стукнуть кулаком в лоб, и тогда моя личная история повернулась бы совсем по-другому.

В. ПОЗНЕР: У вас сохранились какие-нибудь фотографии с Ким Чен Иром? Или вашего отца на трибуне с Ким Ир Сеном?

С. СОЛОВЬЕВ: Нет. Профессия отца не способствовала сохранению такого рода документов. Но есть одна очень трогательная фотография: мама в шляпке, папа в мундире, и я такой — совершенный задрыга, мы сидим на фоне храма на горе Марамбо. В тот день случилась интереснейшая вещь. Папа повел меня посмотреть с храма на окрестности, я высунул голову и упал с храма головой вниз, ударился башкой о гору Марамбо. Когда пришел в себя, меня посадили в «Виллис» — помните, были американские «Виллисы» с опущенными стеклами? — и наш шофер Уваров повез меня на дикой скорости в Пхеньян, к врачам. Пока мы ехали, меня сильно продуло. В больнице врачи сказали: «Тяжелейшее сотрясение мозга, вероятнее всего, будет идиотом. Но это бы еще ничего — у него двустороннее воспаление легких, поэтому, на всякий случай, с мальчиком попрощайтесь». Последствия всего этого до сих пор сказываются.

В. ПОЗНЕР: Я слышал, что вы неоднократно пытались вновь поехать в КНДР, но вас не пускают. Не знаете почему?

С. СОЛОВЬЕВ: Мне всегда говорили, что ветер дует не в ту сторону, что сломала руку женщина, которая выписывает визу. А так я очень хорошо понимаю, почему. Я там не нужен. Это мне хочется, а я там не нужен. Даже туристом.

В. ПОЗНЕР: Поговорим о кино. Я вас цитирую: «У меня от природы никаких особых талантов нет. Я не смог выучить иностранный язык в силу неталантливости. Я не смог обучиться игре на фортепиано.» Вы что, кокетничаете?

С. СОЛОВЬЕВ: Нет, почему кокетничаю? Меня семь лет учили. Сначала у нас не было дома инструмента, купили доску, разрисовали, и я маялся с этой доской. Потом в моей жизни возник Аничков дворец в Санкт-Петербурге — тогда Дворец пионеров имени Андрея Александровича Жданова. Я каждый раз, когда попадаю в Санкт-Петербург, смотрю на пятое окно от угла, от Клодтовых коней — там была моя пыточная, там меня семь лет учили игре на фортепиано. Это было биологически невозможно.

В. ПОЗНЕР: Хорошо. Но для того, чтобы делать кино, тоже нужен талант, или вам кажется, что нет?

С. СОЛОВЬЕВ: Обязательно.

В. ПОЗНЕР: Значит, у вас есть талант?

В. ПОЗНЕР: Вы сказали: «У меня от природы никаких особых талантов нет». Все-таки есть?

С. СОЛОВЬЕВ: Там же слово есть красивое — «особых». А кино — это особый талант нового времени.

В. ПОЗНЕР: Еще вы говорите: «Кино — это моя профессия, я никогда не изменю ей. А мое удовольствие жизненное — это фотография и театр». Значит, от кино удовольствия нет, а от фотографии и театра есть?

С. СОЛОВЬЕВ: Вы как-то очень сурово меня трактуете. Нежнее относитесь к моим высказываниям. Я говорю о том, что любая профессия превращает жизнь в некий быт. И даже моя праздничная профессия кинорежиссера все равно превращает жизнь в профессиональный быт. А когда я попадаю в театр или занимаюсь фотографией, у меня возникает ощущение праздника, который я сделал себе сам.

В. ПОЗНЕР: Вы относитесь к той когорте кинорежиссеров, которые работали и в советское время, и в постсоветское, которые испытали всю прелесть советского времени и сегодняшнего дня. В СССР государство давало или не давало — категории, от которых зависели заработки людей, звания.

Разрешало и запрещало. Возвышало и даже иногда уничтожало. Допускало или не допускало показ фильмов, правда, не для верхов, там, на закрытых просмотрах, они смотрели все, что хотели. И все мечтали: когда же наконец это кончится и мы заживем как на Западе. Но, судя по вашим словам, есть какое-то разочарование: «Нечего говорить, что создателям кино нужно на себя обратиться. Пенять надо на государство, на его апатичность, леность и абсолютное непонимание того, что хорошо, а что дурно». Значит, в какой-то степени хотелось бы вернуться к тому, что было?

С. СОЛОВЬЕВ: Что вы! Я так сильно похож на больного? Нет. Об этом даже речи нет. Речь идет о том, что уж коли мы переехали в некое другое человеческое пространство, то в этом пространстве следует устроить все так, чтобы человеку было хорошо. Чтобы человек мог себя выразить, мог быть в этой жизни адекватным самому себе, а не требованиям рыночной экономики, например.

B. ПОЗНЕР: Но ведь рынок — они есть рынок. Если я хочу делать ту программу, которую делаю, я должен найти человека, готового ее купить. Потому что у меня денег нет, во-первых, чтобы ее самому сделать и, во-вторых, чтобы купить телевизионное время. Я должен найти этого человека, убедить его в том, что это стоит того. Я буду его просить, ион в конце концов скажет либо «да» (если ему понравится), либо «нет». А как иначе может быть при рынке?

C. СОЛОВЬЕВ: Лучше быть зависимым от системы, нежели от какого-то человека. В советские времена было совершенно невозможно уговорить кого-то на что-то. Невозможно запуститься, что называется, в производство, невозможно втолковать, что я хочу это снимать, а не другое. Но! Договорившись, что я это снимаю, я имел дело со скалой, вообще никогда не оборачивался ни назад, ни в сторону, знал, что у меня за спиной — совершенная мощь всего этого тотального безумия, даже если речь шла о какой-нибудь скромной картинке типа «100 дней после детства». Сейчас договариваясь с человеком, я абсолютно не уверен ни в чем. Больше того, приходя на студию каждый день, я смотрю: есть еще картина или ее уже свернули? Сегодня совершенно нормально (я слышал, хотя сам в этом не участвовал никогда) немножечко с каким-то режиссером поснимать и выгнать его. Потом еще немножечко поснимать со следующим, затем опять другого взять. Это абсолютно невозможно было в той ужасной системе — потому что все боялись, вертикально боялись. Система была немыслимая, но иметь с ней дело было проще. Ибо то, что сейчас называется «инвесторы» — это частная инициатива частного человека. Но возьмите Запад — там это не частная инициатива. Если инвестируется проект, то это происходит не на основаниях частных договоренностей Пети с Колей. Инвестиция там взаимовыгодна для человека и для инвестора, потому что инвестор получает за это свою прибыль. А здесь он имеет дело с моими милыми глазами — насколько хорошее впечатление я на него произведу.

В. ПОЗНЕР: В те времена, о которых вы сейчас говорили, инвестор был — государство. Оно вкладывало деньги налогоплательщиков в вашу идею. В общем и целом, вы действительно могли спокойно работать. Не знали, чем это кончится. Теперь положение иное. Предположим, я, человек богатый, вкладываю в вас деньги, рассчитывая тоже на этом заработать. Я ведь не просто даю вам средства, это не благотворительность, а именно инвестирую. И если я вижу, что вы не справляетесь с работой, что мои деньги горят, может быть, я закрою эту картину? Но это делается в любой рыночной стране.

С. СОЛОВЬЕВ: Нет. Инвестор, вступая в инвестиционные взаимоотношения с каким-то новым проектом, уже на берегу зарабатывает, ему выгодно. Вернее, не зарабатывает, а каким-то образом освобождается от налогов — я не знаю точно системы.

В. ПОЗНЕР: Вы немного путаете. Налоговые поблажки есть, но когда речь идет даже не о спонсорстве, а о благотворительности. Инвестирование — это выгодная коммерческая сделка, за это никаких поблажек не дают. Человек вкладывает большие деньги в кино, рассчитывая потом на нем и особенно на DVD заработать. Пойдем дальше. Хочу вернуть вас к 1988 году. Тогда состоялся V Съезд кинематографистов, где, по сути дела, произошла революция. Вся макушка Союза кинематографистов была скинута, возникли новые люди во главе с Элемом Климовым. Спустя семь лет, в 1994 году, во главе Союза оказались вы. И практически первое, что вы сделали, — это публично извинились перед теми людьми, которых, на ваш взгляд, несправедливо обидели, ну, того же Кулиджанова, Бондарчука, Матвеева. После этого, по вашим рассказам, Климов объявил, что руки вам не подаст, а Андрей Смирнов до сих пор с вами не здоровается. Это соответствует действительности?

С. СОЛОВЬЕВ: В общем, да. Мы нормальные люди — здороваемся, конечно, но радости он не испытывает.

В. ПОЗНЕР: Вы считаете, что правильно сделали, когда публично извинились и тем самым дали понять тем, кто тогда были революционерами, что они были не правы?

С. СОЛОВЬЕВ: Вообще вся эта революционность мало соответствует живой жизни, живым человеческим страстям и всему прочему. Я извинился затон, а не за суть. За хулиганский тон, который возник в ходе этого съезда. Такой оскорбительный тон абсолютно не соответствует тому ремеслу, которым мы занимаемся. Он постыден для этой среды. Поэтому я извинялся не за конкретные претензии, а за слова, обращенные друг к другу.

В. ПОЗНЕР: Расскажите, что вообще делается в вашем цеху? У вас две Академии, враждующие между собой: одна не признает «Золотого орла», другая не признает «Нику». В Союзе скандал за скандалом. Я не знаю, принимаете ли вы чью-то сторону, но можете хотя бы объяснить, что происходит?

С. СОЛОВЬЕВ: Нет, я не могу объяснить, что там происходит. Марлена Мартыновича Хуциева я знаю с 1967 года — я пришел на «Мосфильм» к нему на практику. Никиту Сергеевича Михалкова я знаю с 1970 года, мы с ним много работали, и работали счастливо, весело и прекрасно. Того и другого я ценю вовсе не за то, что они члены Союза. Я их просто люблю, это мои друзья по жизни, к тому и к другому я отношусь с огромной нежностью. Когда меня спрашивают о том, на чьей я стороне, я говорю: «Я на своей стороне». Если Господь Бог оставил еще какое-то время на то, чтобы жить и работать, то это нужно использовать толково, а не для каких-то малопонятных споров. И самое главное — мне нравится в нашем ремесле, в нашей области другой тип союзов. Например, союз Феллини и Джульетты Мазины — это чудесный союз, восхитительнейший союз — Микеланджело Антониони с Моникой Витти. У меня есть свой союз, в который входят Марлен Мартынович и Никита Сергеевич, я их очень люблю и ценю в этом союзе.

В. ПОЗНЕР: Правильно я понимаю, что вы не большой сторонник этого профессионального Союза как такового?

С. СОЛОВЬЕВ: Если оценивать с общественно-государственной точки зрения, я думаю, это дело нужное и толковое. Увы, наша профессиональная жизнь устроена так, что до какого-то момента ты нужен всем, но наступает период, когда ты тотально не нужен никому. И для того, чтобы в перспективе избавить любого нормального человека, занимающегося этим ремеслом, от чувства тотальной брошенности, Союз нужен. Но в отношении себя самого я уже давно решил: я должен думать о том, как мне жить и выжить вне Союза.

В. ПОЗНЕР: Значит, все-таки суть конфликта вам не ясна?

С. СОЛОВЬЕВ: Суть конфликта мне ясна и не ясна одновременно. Я экспертом по этому вопросу выступать не могу.

В. ПОЗНЕР: Как-то вам задавали вопрос: может ли наше кино конкурировать с мировым? Вы ответили, что нет, и дальше сказали так: «У нас лишь получается какое-то позорное слепое подражание, уродливое кривляние. Мы делаем вид, что конкурируем, а на самом деле подражаем боевикам и блокбастерам».

С. СОЛОВЬЕВ: Так было давно. Теперь абсолютно другая ситуация. Родилось чудесное поколение молодых режиссеров, превосходное. Например, Хлебников. Прародитель этого поколения, восхитительный режиссер Балабанов, в Ростове-на-Дону снимает документальные картины. Они идут 4,5–5,5 часа. Одна из них называется «Дикий, дикий пляж» — выдающаяся картина.

В. ПОЗНЕР: Кстати, вам нравится фильм (не документальный) «Дикое поле»?

С. СОЛОВЬЕВ: Очень понравился. Произошла феноменальная вещь. Вы прочли мою цитату о поколении кинематографистов, которые относились к кино как к некой финансовой операции: вкладываешь что-то и в результате получаешь что-то. Теперь пришли люди, которые ничего не продают, ничего не покупают, ничем не торгуют — ни совестью, ни родиной, ничем прочим, — они сохраняют модуль искусства. И сохраняют его грандиозно.

В. ПОЗНЕР: При этом им нужны деньги.

С. СОЛОВЬЕВ: Знаете, я бесконечно благодарен государству, потому что оно — единственный продюсер, поддержавший кинематограф. Оно не вваливало деньги — мол, там не очень получается коммерчески, поэтому мы еще туда ввалим чего-нибудь, чтобы чего-нибудь получилось. Нет! Оно из года в год по-настоящему, серьезно вкладывает деньги в этот кинематограф. Заинтересованным в этом людям нужно — я со всеми уже говорил, но как-то не доходит пока до дела — обязательно иметь конкурентную ныне существующей системе проката свою систему проката с 51 % доли участия государства для того, чтобы, вкладываясь в наш кинематограф, оно могло бы точно так же конкурентно внутри страны возвращать деньги. Тому прокату эти картины не нужны, совсем не нужны, потому это надо сделать обязательно. Дай бог здоровья государству, дай бог выдержки и терпения, так как их выдержка и их терпение принесли феноменальные плоды. А то, что вы говорите о мировой конкуренции. Картины Хлебникова, «Шультес», например — лучше, на мой взгляд, умнее, тоньше, больнее, нежнее, чем те картины, которые сегодня на больших западных фестивалях представляют некую модель интеллектуального западного озарения, которого, в сущности, нет. Озарение — здесь. И я убежден, что это поколение имеет огромное будущее.

В. ПОЗНЕР: Я слышал, что Бондарчук делился с вами тем, как Феллини с невыразимой печалью сказал ему однажды: «Мой зритель умер».

С. СОЛОВЬЕВ: Да. Он привел его в кинотеатр к себе на премьеру. И когда у Бондарчука глаза привыкли к темноте, тот увидел, что в зале сидит шесть человек. Он удивился: «Где зрители?»

Феллини ответил: «Они умерли». Тогда Сергей Федорович спросил: «А что же нам делать?» Феллини сказал: «Нам? Умирать». Сергей Федорович вспоминал это, когда мы приехали хоронить Феллини. Мы отправились на эту площадь, где был кинотеатр, его окружала бесконечная вереница людей.

В. ПОЗНЕР: Значит, зритель не умер? А что произошло?

С. СОЛОВЬЕВ: Просто зрителю нужно новое, требуется подкидывать уголек в топку постоянного интереса. Понимаете, Феллини, Антониони, Висконти — они точно такие же титаны, как Рафаэль, Леонардо.

B. ПОЗНЕР: Однако читатель Льва Толстого не умер, читатель Александра Сергеевича Пушкина не умер. Так почему же умер зритель Феллини?

C. СОЛОВЬЕВ: Это временная вещь, волнообразность. В последние годы жизни Пушкина только ленивый не говорил, что Пушкин как поэт умер. Когда он занялся «Современником», журналами, только ленивый не говорил: «Все, исписался. Конец».

В. ПОЗНЕР: Отчего вас потянуло на «Анну Каренину»? Ну, оставьте Толстого в покое, он написал — дайте мне спокойно это читать. Неужели нет других? Вы же сами пишете сценарии, «100 дней после детства» — совершенно замечательная вещь. Чего вас тянет обязательно экранизировать кого-то? Лев Николаевич был бы дико недоволен, я думаю.

С. СОЛОВЬЕВ: Да дело ж тут не в удовольствии или неудовольствии Льва Николаевича. Почему в Англии двадцать пять Гамлетов экранизировали? Потому что это — генетический код нации.

В. ПОЗНЕР: Так пойдите в театр и посмотрите двадцать пять постановок. Это пьеса, а не кино. Там может быть такой Гамлет, и такой Гамлет.

С. СОЛОВЬЕВ: Но это пьесу экранизируют в кино. И именно по этим экранизациям можно понять, что происходит в глубинном состоянии английского общества, английского менталитета. Вы знаете нынешнюю историю с «Анной Карениной»? Прокатчики с очень большой осторожностью относятся к ней.

В. ПОЗНЕР: Сколько получилось серий в итоге? Вы хотели сто когда-то.

С. СОЛОВЬЕВ: Одна. Насчет ста — это я дурака валял.

В. ПОЗНЕР: Как — «дурака»? Вы пришли к Лапину, с ним дурака не поваляешь.

С. СОЛОВЬЕВ: Вот именно пришел поразить воображение Лапина.

В. ПОЗНЕР: Но попал под поезд, понятно. Сколько фильм идет?

С. СОЛОВЬЕВ: Два часа и двадцать две минуты — по нынешним временам смешная продолжительность. А прокатчики говорят: «Вы знаете, ужасно трудно объяснить молодому поколению, кто такая Анна Каренина». Молодое поколение не читало «Анну Каренину». В школе же что нынче нужно? «В каком платье Наташа Ростова была на балу? В белом, розовом или зеленом — указать одно».

В. ПОЗНЕР: А что именно трудно объяснить? Это ведь абсолютно любовный роман. Красивая женщина, весьма страстная, с довольно холодным мужем, хотя и порядочным. Влюбляется, в общем, в довольно ветреного человека, красавца. Ну, и так далее, всякие страсти-мордасти. Все же понятно, легче легкого. Почему вы хотите это показывать?

С. СОЛОВЬЕВ: Потому что есть маниакально-депрессивный психоз. Возникает необходимость. А вот почему она возникает, эта необходимость, в силу каких обстоятельств — это и есть предмет картины.

В. ПОЗНЕР: Анна для вас — это кто или что? Для вас лично?

С. СОЛОВЬЕВ: Лично для меня — это Анна. А вы знаете, почему Лев Николаевич Толстой написал «Анну Каренину»? С чего началось? К нему пришла Гартунг, внучка Пушкина. Лев Николаевич увидел у нее на шее завиток черных волос и весь вечер не мог отвести взгляд. А когда Софья Андреевна возмутилась: «Лев Николаевич, вы в своем уме? Что это такое?», он ответил: «Я смотрел на нее и представлял, каким был живой Пушкин». Это заехало в его голову и там осталось. Затем он получил первое собрание сочинений Пушкина. Листал последний том — письма, незаконченные отрывки и нарвался на полторы странички текста, где было написано: «Гости съезжались на дачу, баронесса N.» Толстой двадцать раз прочитал это «Гости съезжались на дачу». Лег спать, потом встал и прочитал снова. Там не было написано ничего особенного, но возникло то, что я называю маниакально-депрессивным психозом, — возникла необходимость. Он сказал: «У этого отрывка, вероятнее всего, есть какое-то начало и есть какой-то конец». И решил дописать это начало и этот конец, «подружив» все с завитком волос на шее Гартунг. Это и есть искусство, художество. Остальное — продюсерские разговоры.

В. ПОЗНЕР: Все-таки для вас Анна — кто? Если бы вы встретили ее — влюбились бы? Как женщина она вам не безразлична?

С. СОЛОВЬЕВ: Вы ставите вопрос как-то очень решительно. Она мне представляется идеальной женщиной. Но это нужно ощущать, и этими своими ощущениями я хотел поделиться.

В. ПОЗНЕР: Это будет новая Анна? Я не видел еще. И потом — я так ярко помню Самойлову.

С. СОЛОВЬЕВ: Я тоже ярко помню Самойлову, и более того — очень люблю эту картину, очень хорошо к ней отношусь. Поэтому у меня — ни в коем случае не полемика, никакой этой дешевки нет. Таню Друбич, которая играла Анну, спросили: «Какая из Анн Карениных на вас произвела большее впечатление? Вивьен Ли, Самойлова, Грета Гарбо?» Она говорит: «На меня большее впечатление произвела та Анна Каренина, которая написана у Льва Николаевича Толстого». Вот и на меня именно она произвела наибольшее впечатление.

В. ПОЗНЕР: Где-то вы сказали, что вы оптимист. А я читаю и думаю: что-то странный оптимист. Послушайте себя же: «Сейчас кричат о потери многополярного мира, но, по-моему, куда более страшна утрата многополярности человека. Ведь именно это сегодня и происходит. В какой-то момент выяснилось, что единственное мерило всех ценностей — это деньги. Да, во времена рынка производство калош куда более значимо и выгодно, чем все остальное». И еще: «Семьдесят лет строили коммунизм, а потом в один день его вдруг прикрыли и стали строить некую либеральную демократию. При этом на руководящих постах остались все те же универсальные люди. Одни бессовестные болваны издевались над обыкновенными трудовыми людьми, потом пришли другие, еще более бессовестные. Ну, может быть, чуть менее болваны, но точно так же продолжают процесс издевательства. То же самое государственное хулиганство, только в других формах». И наконец: «Мы бездарно потеряли тот великий духовный и географический феномен, который еще недавно назывался Россией». Это говорит оптимист?

С. СОЛОВЬЕВ: Да. Я вам объясню, как я понимаю оптимизм. Это здравое отношение к тому, что ты видишь вокруг. Любое нездравое отношение может быть либо оптимистическим идиотизмом, либо декадентским пессимизмом.

В. ПОЗНЕР: Еще надо определить, что такое «здравое».

С. СОЛОВЬЕВ: Я всю жизнь стараюсь определять для себя именно эту категорию, которая, мне кажется, важнее всех остальных. Я с большим подозрением отношусь к разного рода формам антиобщественной гениальности. Я очень люблю и ценю здравых людей, которых множество. Последний год я провел, снимая «Ассу-2» с Юрой Башметом и с Сережей Шнуровым. Я на них смотрю, и у меня оптимизм растет с каждой секундой. Вот играл Башмет великое сочинение Канчели. И я вдруг понимаю: чего я вообще пишу ужасы какие-то? Что такое Канчели с Башметом? Да это живой Бетховен в наши дни! Величайшая музыка!.. Михаил Михайлович Жванецкий феноменально однажды закончил свой вечер: «Мне много лет, у меня сын вырос, и я хотел бы сыну сказать что-нибудь в конце. — И сказал: — Помни, что у тебя есть совесть, и делай что хочешь». Вот это и есть оптимизм — помнить, что у тебя есть совесть, и делать что хочешь.

В. ПОЗНЕР: Вы как-то сказали довольно остро и резко, что ныне, чтобы быть успешным, нужно убить в себе совесть. А что это тогда такое — «быть успешным»?

С. СОЛОВЬЕВ: Быть бессовестным. Успешным в пошлейшем понятии, может.

В. ПОЗНЕР: Что вы имеете в виду? Потому что многие задумаются сейчас. Вот я, например, успешный человек? Я считаю, что да. Но не согласен, что я убил в себе совесть.

С. СОЛОВЬЕВ: Вы не в той степени успешный человек, чтобы вас публиковать на первых страницах «Форбса». Я имею в виду гламурное отношение к успешности. Есть некая гламурная линейка успешности. Ну какой может быть успех в стране, в которой жила Анна Ахматова? Смешно говорить. Это не успех, это просто нужно понимать, что у тебя за спиной. Противное слово — «успех», я очень его не люблю. И не думаю, что вы — успешный человек.

В. ПОЗНЕР: Теперь хочу задать вам несколько вопросов Марселя Пруста. Первый: чего вы больше всего боитесь?

С. СОЛОВЬЕВ: Особенно я ничего не боюсь.

В. ПОЗНЕР: Какое качество вы более всего цените в мужчине?

С. СОЛОВЬЕВ: Способность воплотить в жизнь то, что он хочет.

В. ПОЗНЕР: А в женщине?

С. СОЛОВЬЕВ: Способность ничего не воплощать, просто быть женщиной.

В. ПОЗНЕР: Когда и где вы были наиболее счастливы?

С. СОЛОВЬЕВ: Я в принципе счастливый человек. И могу сказать, что был наиболее счастлив в этой студии.

В. ПОЗНЕР: Если б вы могли что-то в себе изменить, что изменили бы?

С. СОЛОВЬЕВ: Возраст.

B. ПОЗНЕР: Какое ваше главное достижение, как вам кажется?

C. СОЛОВЬЕВ: Главных достижений у меня нет. Таких, о которых стоило бы говорить.

В. ПОЗНЕР: Если бы после смерти вы могли вернуться в образе кого-то или чего-то, то кем или чем вы хотели бы стать, если бы это было возможно?

С. СОЛОВЬЕВ: Ну, конечно, не хотелось бы рыбкой или козликом. Самим собой. Я хотел бы быть самим собой и в новых обстоятельствах, в новом времени.

С. СОЛОВЬЕВ: Никакого тотального ужаса перед ней не испытываю. Конечно, я воспринимаю это как очень тяжелую страницу жизни, но необходимую.

В. ПОЗНЕР: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?

С. СОЛОВЬЕВ: То же, что Анна Каренина: «Прости меня, Господи».

1 июня 2009 года

* * *

Самое первое впечатление от Сергея Соловьева — он хороший человек. Подчеркиваю это, потому что подобное бывает далеко не всегда. При первом обмене словами с гостем возникают самые разнообразные ощущения, и чаще всего они не касаются того, хороший он или не очень. С Соловьевым же было именно так. Хороший, чуть наивный, чуть идеалистичный, легко ранимый…

В самом же интервью меня более всего поразило, насколько заблуждается Сергей Александрович относительно того, как работает на Западе индустрия кино. Запомнились его растерянность и негодование по поводу основного свойства любой рыночной экономики, называемого им «экономическим прессом». Вспоминая советские годы, годы тотальной несвободы, тотального идеологического пресса, он говорит: «Временами экономический пресс — более жесткая и нетерпимая машина, чем любой идеологический пресс». Конечно, это вздор. Суть идеологического пресса в том, что если твое творение не соответствует или, не дай бог, противоречит государственной идеологии, оно будет запрещено. Суть экономического пресса похожа: если твое творение не обещает прибыли, то оно не состоится. В этом смысле оба пресса как будто бы одинаковы. Да не совсем. Идеология — явление общегосударственное. Оно одинаково относится ко всему, не допуская исключений, мнений, риска. Деньги же, если мы говорим о рынке, дело иное: один источник финансирования не видит смысла в том, чтобы вкладывать в твой проект, другой, напротив, видит. Это принципиально важно. Странно, что милый Сергей Александрович этого не замечает: «Лучше быть зависимым от системы, чем от какого-то человека». Но ведь система одна, и если она тебя не принимает, ты не можешь пойти к другой системе, поскольку ее не существует.

Еще Сергей Александрович высказался в том роде, что в советское время все «вертикально боялись… Система была немыслимая, но иметь с ней дело было проще». И это, конечно, не так. Системе можно только подчиниться (или продаться), у нее единый подход, единая оценка, единое правило. Ты либо принимаешь это, либо тебя нет (не физически — хотя иногда и физически). С системой вообще нельзя «иметь дела», договариваться, можно только работать в тех жестких рамках, которые она ставит.

Более всего удивительны представления Сергея Соловьева о том, как работает кино в Америке: мол, продюсер, который дает режиссеру деньги на съемки фильма, получает за это какие-то блага от государства в виде освобождения от налогов и еще чего-то. Я совершенно не представляю себе, откуда эти идеи. Налоговые льготы — кстати, довольно ограниченные — бизнесмены имеют за благотворительность, да и то не за всякую и далеко не во всех западных странах. Но чтобы государство давало человеку возможность платить меньшие налоги за то, что он вложил деньги с целью заработать, — а ведь только для этого продюсер вкладывается в производство фильма, — это из области фантастики.

Вообще, мечтавшие о капитализме представители советской (в основном) интеллигенции либо совсем не читали Маркса, либо читали плохо. Общество, основанное на рыночной экономике, крайне жесткое и не отличается справедливостью. Те социальные блага, которые имеются в большей степени в странах Западной Европы и в гораздо меньшей — в США, появились в результате борьбы (часто кровавой) людей за свои права и благодаря социалистической революции в России. Даже противник советской системы не может не признать, что введение таких вещей, как восьмичасовой рабочий день, оплаченный ежегодный отпуск, всеобщее бесплатное образование, бесплатное здравоохранение да и целый ряд других мер, оказалось невероятно притягательным, а социально-экономическая ситуация в Европе и Америке после Первой мировой войны была настолько накалена, что власти были вынуждены следовать советскому примеру. Это факт. То есть настоящее развитие социал-демократии относится именно к тому времени. Кое-где эти «поблажки» народу укрепились — в первую очередь в Скандинавских странах, но «волчий оскал» капитализма, уж пусть меня извинят за эту метафору, никуда не делся, да и деться не мог. При множестве различий, капиталистические страны объединяет одно главное свойство: капитал, деньги, или «жажда наживы» — как образно выражается моя супруга. Мечтали-мечтали, чтобы «у нас» было «как у них», вот и получили.

Соловьев уверен, что у них гораздо лучше, чем у нас — ион прав, но только в том смысле, что у них эта система существует лет двести, она обрела определенные цивилизованные формы, а у нас она еще в «дикой» стадии. Но суть-то одинакова.

«Ныне, чтобы быть успешным, надо убить в себе совесть…» — печальный вывод. И, к сожалению, не лишенный определенных оснований.

Сергей Александрович Соловьев — советский человек в самом лучшем смысле этого слова. Он сам, думаю, этого не понимает, ему казалось, что если на смену советскому строю придет капитализм, он будет счастлив. А из интервью становится совершенно ясно: он тяжко страдает.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

20 октября Родился Владимир Рудольфович Соловьев (1963)

20 октября Родился Владимир Рудольфович Соловьев (1963) ПУТИВОДИТЕЛЬ Если бы Ходасевичу попался в руки не «Дар» Набокова, а «Путин. Путеводитель для неравнодушных» Владимира Соловьева, он именно о нем сказал бы: «Его произведения населены не только действующими лицами, но

«Соловьев и Ларионов»: вопросы к тексту [6]

«Соловьев и Ларионов»: вопросы к тексту [6] Евгений, в вашем романе главный герой, стоя по грудь в море, которое он безумно любил, «испытывал сомнения насчет того, не в слишком ли интимных отношениях пребывает он с предметом своей любви». Сквозь иронию мне мерещится намек на

Владимир Соловьев: Я глубоко убежден, что я – гений

Владимир Соловьев: Я глубоко убежден, что я – гений Известный теле– и радиоведущий о собственном признании, принципах и любви к людям[11]– Только что в свет вышла ваша книга «Евангелие от Соловьева» (М.: Колибри, 2005)[12]. Расскажите, пожалуйста, как теле– и радиоведущий

Владимир Соловьев и наши дни

Владимир Соловьев и наши дни (К двадцатилетию со дня смерти)Со дня физической смерти Владимира Соловьева прошло двадцать лет, то есть промежуток времени совершенно ничтожный с исторической точки зрения. Людям нашего поколения пришлось пережить этот промежуток времени в

4. Александр Соловьев: "Государь — мой!.."

4. Александр Соловьев: "Государь — мой!.." Помимо полукриминальных "темных личностей", наподобие Нечаева, свободных от всякой нравственной узды, а также людей психически неуравновешенных, стоящих на грани душевной болезни, вроде Каракозова, в России XIX века существовал

РЕЖИССЕР — ЭТО ПРОФЕССИЯ

РЕЖИССЕР — ЭТО ПРОФЕССИЯ Театр не может жить без режиссера. Именно режиссер руководит театром и определяет его творческий путь. От режиссера зависят все без исключения вопросы театрального искусства. Режиссер несет наибольшую ответственность за спектакль. Он отвечает

Вл. Соловьев и В. Розанов о Достоевском

Вл. Соловьев и В. Розанов о Достоевском На днях – вернее, на ночах – читал снова Розанова и Вл. Соловьева – о Достоевском.Ну никак не могу понять, почему «Три речи в память Достоевского» Вл. Соловьева считается не просто гениальным, а архигениальным произведением. Очень

Владимир Соловьев Из разговоров о войне

Владимир Соловьев Из разговоров о войне В саду одной из тех вилл, что, теснясь у подножия Альп, глядятся в лазурную глубину Средиземного моря, случайно сошлись этою весною[1] пятеро русских: старый боевой генерал; «муж совета», отдыхающий от теоретических и практических

Лев Толстой и Вл. Соловьёв[33]

Лев Толстой и Вл. Соловьёв[33] Лев Толстой не понимал и не любил Вл. Соловьёва. Вл. Соловьёв не понимал и не любил Толстого.Толстой говорил: опять пришёл Вл. Соловьёв и, наверное, будет читать какую-нибудь философскую неразбериху; и зачем этот человек тратит свои громадные

Николай Соловьев ТЬМА НАД УКРАИНОЙ

Николай Соловьев ТЬМА НАД УКРАИНОЙ Каковы итоги прошедших на Украине выборов в Верховный Совет? Увы, результатов успеха “левых” пока не видно. Конечно, и Рух, и президентская “народно-демократическая” партия выборы не выиграли, а основная масса так называемых

Владимир Соловьев __

Владимир Соловьев __ Empty data received from address [ http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/00/318/21.html ].

ПАСТЫРЬ ( На вопросы корреспондента газеты “Завтра” Андрея ФЕФЕЛОВА отвечает главный режиссер театра “На досках” Сергей КУРГИНЯН )

ПАСТЫРЬ ( На вопросы корреспондента газеты “Завтра” Андрея ФЕФЕЛОВА отвечает главный режиссер театра “На досках” Сергей КУРГИНЯН ) Андрей ФЕФЕЛОВ. Сергей Ервандович, почему вы обратились к теме Сталина? Каково значение этой темы для современной России, ее политики и

Юрий Соловьев РЫЦАРСТВО И ЮРОДСТВО

Юрий Соловьев РЫЦАРСТВО И ЮРОДСТВО Речь здесь пойдет о рыцарстве Императора Павла Петровича. То, что эта черта царского характера была важной и нешуточной, говорят многие мемуаристы — и не они одни. Н.А. Саблуков писал: "Как доказательство его рыцарских,

Всеволод Фурцев ПО СТАРЫМ СХЕМАМ ("ВОСТОК — ЗАПАД" (Франция — Россия) 2000 г. Режиссер: Режис Варнье. В ролях: Сандрин Боннэр, Олег Меньшиков, Сергей Бодров-мл., Татьяна Догилева, Катрин Денев)

Всеволод Фурцев ПО СТАРЫМ СХЕМАМ ("ВОСТОК — ЗАПАД" (Франция — Россия) 2000 г. Режиссер: Режис Варнье. В ролях: Сандрин Боннэр, Олег Меньшиков, Сергей Бодров-мл., Татьяна Догилева, Катрин Денев) Фильм — чудно несвоевременный, точнее, категорически запоздалый. От вполне

Сергей СОЛОВЬЕВ АНТОЛОГИЯ

Сергей СОЛОВЬЕВ АНТОЛОГИЯ *** Наказал мою душу Бог! Видно в гневе пустил часы, И пришелся рожденья срок, На созвездье Беды,— "Весы". С той поры мне спасенья нет, Я у пропасти на краю, Балансирую столько лет, То в аду живу, то в

Владимир Соловьёв: «Россия не может жить без идеологии»

Владимир Соловьёв: «Россия не может жить без идеологии» Временно узнаваемые персонажи - Самый главный подарок к пятидесятилетию вы сделали себе сами: занимаетесь любимым делом, успешно выступая в самых разных жанрах. На ТВ вы и интервьюер, и[?] – Я никаких подарков себе