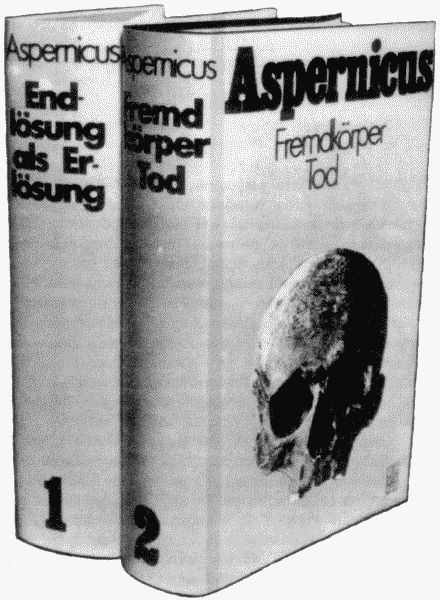

Хорст Асперникус Народоубийство

Хорст Асперникус

Народоубийство

Слава богу, заметил кто-то, что эту историю геноцида написал немец, иначе бы автору не избежать обвинений в германофобии. Я так не думаю. То обстоятельство, что «окончательное решение еврейского вопроса» в Третьем рейхе лежит на совести немцев, для автора-антрополога – маловажная частность процесса, не сводимого ни к немецким убийцам, ни к жертвам-евреям. Уже немало говорено о мерзости современного человека. Наш автор, однако, решил покончить с ним раз навсегда, пригвоздив его так, чтобы он уже не поднялся. Асперникус (имя, заставляющее вспомнить Коперника) решил, по примеру своего предшественника-астронома, совершить переворот в антропологии зла. Насколько это ему удалось, читатель пусть судит сам, познакомившись с изложением обоих томов его исследования.

Том первый, как и положено столь обширному замыслу, открывается рассмотрением отношений, существующих в мире животных. Автор начинает с хищников, которые должны убивать, чтобы жить. Он подчеркивает, что хищник, особенно крупный, убивает не больше, чем это нужно ему самому и свите его «сотрапезников» (комменсалов), ведь, как известно, любого хищника окружает свита из более слабых животных, питающихся остатками его добычи.

Нехищники агрессивны только в период течки. Но смертельный исход схватки самцов из-за самки – исключение. Убийство, совершаемое без всякой корысти, – в природе явление крайне редкое; сравнительно чаще оно встречается среди одомашненных животных.

Человек – дело совершенно другое. По летописным свидетельствам, военные столкновения с древнейших времен заканчивались резней побежденных. Мотивы обычно были практические: уничтожая противника, и даже его потомство, победитель предохранял себя от возмездия. Такого рода резня совершалась вполне открыто и даже демонстративно; корзины отрубленных конечностей и гениталий украшали триумфальное шествие победителей в качестве доказательств победы. И это право сильного в древности никем не оспаривалось. Убивать побежденных на месте или же обращать их в рабство – зависело от чисто практических соображений.

Асперникус на обширном материале показывает, как в практику ведения войн постепенно вводились ограничения, зафиксированные в рыцарских кодексах; впрочем, в гражданских войнах эти ограничения не соблюдались: недобитый внутренний враг опаснее внешнего, и еретиков-катаров католики преследовали ожесточеннее, чем сарацин.

Число ограничений мало-помалу росло, пока наконец не появились соглашения типа Гаагской конвенции. Их суть сводилась к тому, что военный триумф и истребление побежденных разъединяются навсегда. Первый ни в коем случае не может повлечь за собой второе. Это разъединение рассматривалось как прогресс в этике военных конфликтов. Массовые убийства случались и в Новое время, но в них мы не видим уже ни архаической демонстративности, ни осязательных выгод для истребляющей стороны. Тут Асперникус переходит к анализу доводов, выдвигавшихся в разное время в оправдание геноцида.

В христианском мире выставлять подобные доводы стало делом обычным. Следует, впрочем, добавить, что ни колониальные экспедиции, ни захват африканских рабов, ни (задолго до этого) освобождение Гроба Господня, ни покорение государств южноамериканских индейцев не совершались под лозунгом геноцида как такового: речь шла о рабочей силе, крещении язычников или присоединении заморских земель, и резня туземцев была лишь ступенькой к достижению цели. Однако в истории геноцидов прослеживается снижение значимости их непосредственной выгоды и возрастание роли идейных обоснований резни, иначе говоря, все возрастающий перевес духовных приобретений инициаторов над материальными. Предвосхищением нацистского геноцида Асперникус считает резню армян, устроенную турками во время Первой мировой войны. Здесь уже налицо весь набор отличительных черт современного геноцида: туркам он не принес сколько-нибудь существенных выгод, его мотивы были фальсифицированы, а сам он по возможности скрыт от остального мира. Ибо, согласно автору, не геноцид tout court[125] есть примета XX века, но народоубийство с тотально фальсифицированным обоснованием, истребление, ход и результаты которого маскируются со всею возможною тщательностью. Материальные выгоды от ограбления жертв были, как правило, мизерны, а если говорить о евреях и немцах, то юдоцид нанес германскому государству прямой материальный и культурный ущерб (это доказали немецкие авторы на обширном фактическом материале). Тем самым исходная историческая ситуация сменилась на прямо противоположную: военные и экономические выгоды истребления из реальных превратились в фиктивные, и как раз потому понадобились совершенно новые обоснования. Если б они убеждали в силу своей очевидности, массовые убийства было бы незачем утаивать от всего мира. Однако же геноцид повсюду утаивался – как видно, доводы в его пользу не убеждали всерьез даже его поборников. Этот вывод Асперникус считает поразительным и тем не менее неоспоримым в свете имеющихся фактов. Как показывают сохранившиеся документы, нацизм соблюдал в геноциде следующую градацию: там, где порабощенный народ (например, славянский) подлежал частичному истреблению, об экзекуциях нередко объявлялось публично, но если национальная группа подлежала окончательной ликвидации (евреи, цыгане), сообщений о массовых казнях не было. Чем тотальнее истребление, тем большая его окружает секретность.

Асперникус исследует комплекс этих явлений методом последовательных приближений, стараясь добраться до все более глубоко запрятанных мотивов народоубийства. Сначала он прослеживает на карте Европы вектор, направленный с Запада на Восток, – от полной секретности к полной открытости, или, в нравственных категориях, от застенчивого к беззастенчивому кровопролитию. То, что в Западной Европе немцы делали втайне, местами, от случая к случаю и без спешки, на Востоке совершалось ускоренным темпом, все с большим размахом, все безжалостнее и бесцеремоннее, начиная с польских земель, с так называемого генерал-губернаторства, и чем дальше к востоку, тем более явно геноцид становился нормой, требовавшей немедленного претворения в жизнь, так что евреев нередко убивали прямо там, где они жили, без предварительной изоляции в гетто и отправки в лагеря смерти. Эти различия, полагает автор, свидетельствуют о лицемерии палачей, которые на Западе избегали делать то, что на Востоке делали уже без всяких стеснений.

«Окончательное решение еврейского вопроса» поначалу допускало различные варианты; степень их жестокости была различна, но одинаковым был финал. Асперникус справедливо указывает на возможность некровопролитного варианта, к тому же гораздо более выгодного для Третьего рейха в военном и экономическом отношении, а именно: разъединение полов и их изоляция в лагерях или в гетто. Если уж при выборе методов этические соображения не играли для немцев какой-либо роли, им следовало бы, казалось, учесть хотя бы соображения собственной выгоды, в данном случае несомненной: это позволило бы приспособить под военные нужды немалую часть подвижного состава железных дорог, занятого перевозкой обитателей гетто в лагеря уничтожения, снизить численность подразделений, осуществлявших уничтожение (охрана городских гетто требовала гораздо меньших сил), высвободить предприятия, занятые производством крематориев, мельниц для размола костей, циклона и прочих средств истребления. Разъединенное таким образом, население гетто вымерло бы самое позднее лет через сорок, если учесть, как стремительно оно сокращалось от голода, болезней и непосильного принудительного труда. Темпы такого косвенного истребления были известны штабу Endl?sung[126] в начале 1942 года, и, принимая окончательное решение, он еще не сомневался в победе Германии; следовательно, выбор кровавой развязки не был продиктован ничем, кроме желания убивать.

Как видно из уцелевшей документации, немцы испытывали и другие возможные методы, например, стерилизацию путем рентгеновского облучения, но выбрали все-таки прямую резню. Для германской истории, заявляет Асперникус, для оценки степени виновности немцев, для мировой послевоенной политики конкретный вариант юдоцида не имел никакого значения – военные преступления Третьего рейха и без того подпадали под высшую меру наказания. Уничтожить целый народ принудительной стерилизацией или разделением полов – ничуть не меньшее злодеяние, чем уничтожить его физически; но для психосоциологии преступления, для анализа нацистской доктрины, для теории человека разница здесь коренная. Гиммлер в кругу своих приближенных утверждал: юдоцид необходим для того, чтобы евреи никогда уже не могли угрожать немецкому государству. Но даже если принять «еврейскую угрозу» всерьез, вариант косвенной ликвидации окажется наиболее эффективным и в материально-техническом, и в организационном отношении. А значит, Гиммлер лгал своим людям, да, пожалуй, и себе самому. Все это заслонили позднейшие события, когда немцы стали терпеть поражения по всему фронту и одновременно уничтожать следы массовых экзекуций, выкапывая и сжигая трупы. Если бы кровавое истребление началось лишь тогда, еще можно было бы поверить в искренность заверений гиммлеров и эйхманов, будто причиной резни был страх перед возмездием победителей. Но, коль скоро это не так, Гиммлер лгал, приравнивая евреев к паразитам, подлежащим уничтожению, ведь паразитов не подвергают мукам намеренно.

Короче, дело было не только в полезности преступления, но и в удовлетворении, которое оно доставляло само по себе. Еще в 1943 году – а вероятно, и позже – Гитлер и его штаб не теряли надежды на победу Германии, а победителей, как известно, не судят. Поэтому нелегко объяснить, почему геноцид так и не дождался публичного одобрения, почему даже в секретнейших документах он выступает под криптонимами наподобие «Umsi?dlung» («переселение», то есть смертная казнь). Это двуязычие, считает Асперникус, было попыткой согласовать несогласуемое. Немцы, благородные арии, истинные европейцы, герои-победители, оказывались убийцами беззащитных людей; первое на словах, второе на деле. Вот почему понадобился внушительный словарь переименований и фальсификаций, таких, как «Arbeit macht frei»[127], «Umsiedlung», «Endl?sung» и прочие эвфемизмы кровопролития. Но в этой-то фальсификации и сказалась, вопреки стремлениям гитлеризма, принадлежность немцев к христианской культуре, которая наложила на них отпечаток настолько глубокий, что они при всем желании не смогли окончательно выйти за пределы Евангелия. В кругу христианской культуры, замечает автор, даже когда все уже можно сделать, не все еще можно сказать. Эта культура – фактор необратимый, ведь иначе ничто не мешало бы немцам назвать свои поступки по имени.

Первый том труда Хорста Асперникуса, озаглавленный «Die Endl?sung als Erl?sung»[128], содержит обзор нередких в последнее время попыток объявить правду о гитлеровском геноциде ложью и клеветой, понадобившейся победителям для того, чтобы добить побежденную Германию морально. Но, может быть, эти попытки – попытки отрицать целые горы фотографий, свидетельских показаний, документов нацистских архивов, отрицать груды женских волос, протезов убитых калек, игрушек сожженных детей, очков, пепла из печей крематориев, – может быть, это всего лишь симптомы безумия? Возможно ли, будучи в здравом уме, объявлять непререкаемые свидетельства преступлений фальшивкой? Если бы речь шла всего лишь о психопатии, если бы защитники гитлеризма действительно были умалишенными, не нужен был бы и труд Асперникуса. Автор обращается к американским исследованиям психологии тамошних фашистов и цитирует научный диагноз, который гласит: в психической вменяемости неофашистам нельзя отказать, хотя психопаты встречаются среди них чаще обычного. Поэтому проблему нельзя зачеркнуть, сведя ее к психиатрической профилактике, а значит, ее исследование становится обязанностью философии.

Здесь мы наталкиваемся на диатрибу, адресованную таким почтенным философам, как, например, Хайдеггер. Наш автор упрекает его не в принадлежности к нацистской партии, из которой он вскоре вышел; в тридцатые годы – и это Асперникус считает смягчающим обстоятельством – кровавое будущее нацизма было не так уж легко угадать. Ошибки простительны, если они ведут к отказу от ошибочных взглядов и к поступкам, которые отсюда следуют. Автор называет себя в этом отношении минималистом. Он не утверждает, что Хайдеггер или кто-то другой в его положении обязан был выступить в защиту преследуемых, а иначе, мол, он заслуживает осуждения за недостаток мужества: не каждый рождается героем. Дело, однако, в том, что Хайдеггер был философом. А тот, кто занимается природой человеческого бытия, не может молча пройти мимо преступлений нацизма. Если бы Хайдеггер счел, что они относятся к «низшему» уровню бытия, то есть носят чисто уголовный характер, выделяющийся единственно степенью, в которую их возвела мощь государства, и заниматься ими ему не пристало по тем же самым причинам, по каким философия не исследует уголовные убийства, ибо ее предмет далек от предмета криминалистики, – если, повторяем, Хайдеггер счел именно так, он либо слепец, либо обманщик. Тот, кто не видит внекриминального значения преступлений нацизма, умственно слеп, то есть глуп; а какой из глупца философ, хотя бы он мог даже волос расщепить натрое? Если же он молчит, чтобы не говорить правды, он изменяет своему призванию. В обоих случаях он оказывается пособником преступления – разумеется, не в замысле и выполнении, такое обвинение было бы клеветой. Пособником он становится как попуститель, пренебрежительно отмахиваясь от преступления, объявляя его несущественным, отводя ему – если вообще отводя – место где-то в самом низу иерархии бытия. А ведь врач, который счел бы малозначительными особенности неизлечимой болезни, который обходит молчанием ее существенные симптомы или ее исход, – либо несведущий медик, либо союзник болезни, tertium non datur[129]. Тот, кто занимается здоровьем человека, не может пренебрегать смертельной болезнью и исключать ее из круга своих интересов, а тот, кто занимается человеческим бытием, не может исключить из порядка этого бытия массовое человекоубийство. Иначе он отрекается от своего призвания. То, что человеку по имени Хайдеггер вменяли в вину поддержку, которую он лично оказал нацистской доктрине, в то время как его сочинениям, глухим ко всему, касающемуся нацизма, этот упрек адресован не был, подтверждает, по мнению автора, существование заговора совиновников. Совиновны все те, кто готов преуменьшить ранг преступлений нацизма в иерархии человеческого бытия.

Имеется множество истолкований нацизма. Автор «Геноцида» рассматривает три наиболее распространенные: гангстерское, социально-экономическое и нигилистическое. Первое приравнивает геноцид к поступкам убийц и грабителей, и оно-то как раз стало наиболее популярным благодаря нюрнбергским процессам. Трибуналам, составленным из юристов стран-победительниц, было легче достичь соглашения по поводу обвинительных актов, основанных на давней традиции судопроизводства по уголовным делам; горы чудовищных вещественных доказательств как бы сами направляли судебную процедуру по проторенной колее. Социально-экономическое истолкование указывает на причины, приведшие Гитлера к власти: слабость Веймарской республики, экономический кризис, искушения, которым подвергся крупный капитал, оказавшийся между правыми и левыми, как между молотом и наковальней.

Наконец, нацизм как торжествующий нигилизм завораживал воображение великих гуманистов, хотя бы Томаса Манна, который услышал в нем «второй голос» германской истории, лейтмотив дьявольского соблазна, идущий – как показано в «Докторе Фаустусе» – из Средневековья, через отступничество Ницше – в XX век. Истолкования эти справедливы лишь отчасти. Гангстерская версия проходит мимо лжи, насквозь пропитывающей нацистское движение. Гангстеры, сговариваясь между собой, обходятся без эвфемизмов и лжи, облагораживающих убийство. Социально-экономическое истолкование проходит мимо различия между итальянским фашизмом и гитлеризмом, различия весьма существенного, коль скоро Муссолини не стал организатором геноцида. Наконец, манновская концепция, объявляющая Германию Фаустом, а Гитлера – сатаной, слишком расплывчата. Нацист как гангстер – банальность, слишком упрощающая проблему; пособник дьявола – банальность слишком напыщенная. Правда о нацизме не столь примитивна и не столь возвышенна, как эти противообразы. Анализ нацизма блуждает в лабиринте диагнозов, по части сходных, по части друг другу противоречащих, ибо, хотя преступления его по видимости тривиальны, глубинный их смысл коварен и вовсе не прост. Этот укрытый смысл не вдохновлял вождей движения, пока они оставались горсточкой политиканов-авантюристов; они не осознали его и позже, уже завладев механизмом могущественного государства: парвеню, лицемеры, корыстолюбцы, идущие за Гитлером, они не способны были к самопознанию.

Сказано: quos deus perd?rе vult, d?m?ntal prius[130]. Завоевательные планы Гитлера не были изначально безумны – они становились такими со временем, ибо не могли такими не стать. Генштаб, как известно, был против войны с Россией, зная соотношение сил; но если бы даже Гитлер победил на Востоке, окончательная катастрофа Третьего рейха оказалась бы еще сокрушительнее. Анализ исторических альтернатив, вообще говоря, дело в высшей степени ненадежное, но тогда положение фигур на шахматной доске мира с логической необходимостью диктовало планы всех игроков. Успехи Гитлера на Востоке заставили бы американцев нанести атомный удар по Японии, чтобы вывести ее из войны раньше, чем придет немецкая помощь. Рассекреченное таким образом ядерное оружие втянуло бы, в свою очередь, Германию и Америку в гонку ядерных вооружений, причем американцам, имевшим солидную фору, пришлось бы эту фору использовать и опустошить Германию атомной бомбардировкой в 1946 или 1947 году, прежде чем теоретическая физика, наполовину разгромленная в Германии Гитлером, пополнила бы его арсенал ядерным оружием. Межконтинентальное перемирие или раздел мира на сферы влияния не входили бы в расчет, раз уж на сцене появилось атомное оружие: воюющие с Германией американцы поступили бы самоубийственно, промедлив с его применением до появления немецких атомных бомб. В случае успеха заговора 20 июля 1944 года размеры опустошения Германии оказались бы меньше, чем это случилось к моменту капитуляции в 1945 году, но если капитуляция наступила бы в 1946 или 1947 году, от Германии осталась бы только радиоактивная пыль. Ни один американский политик не смог бы отказаться от ядерной бомбардировки, ибо ни один из них не решился бы вести переговоры с противником, для которого договоры – всего лишь клочок бумаги и который располагает ресурсами Европы и Азии. Итак, катастрофа оказалась бы тем ужаснее, чем больше побед Германия успела бы перед тем одержать. Катастрофа таилась в планах Гитлера как нечто предустановленное, ведь экспансия Третьего рейха не имела реальных границ, и превращение эффективной стратегии в самоубийственную было только вопросом времени. Ирония судьбы заставила Гитлера изгнать из Германии физиков, ум и руки которых создали атомное оружие в США. Это были евреи или же «белые евреи», то есть люди, которых преследовали за противоречащие нацизму взгляды. Отсюда видно, что расистская, а в перспективе – палаческая составляющая гитлеризма непосредственно и закономерно способствовала краху Германии; она-то и сделала гитлеровскую экспансию самоубийственной. Определив таким образом место геноцида на общем плане Второй мировой войны, Асперникус вновь обращается к его имманентной сущности.

Если, утверждает он, преступление из спорадического нарушения норм превращается в правило, господствующее над жизнью и смертью, оно обретает относительную самостоятельность, так же как и культура. Его масштабы требуют производственной базы, особых орудий производства, а значит, особых специалистов – рабочих и инженеров, сообщества профессионалов от смерти. Все это пришлось изобрести и построить на голом месте – никогда еще ничего подобного не делалось в подобных масштабах. Масштаб резни охватить умом невозможно. Перед лицом индустрии смерти совершенно беспомощны привычные категории вины и кары, памяти и прощения, покаяния и возмездия, и все мы втайне об этом знаем, пытаясь представить себе море смерти, в котором купался нацизм. Никто из убийц и точно так же никто из невинных не в состоянии по-настоящему проникнуть в значение слов «миллионы, миллионы, миллионы убитых». И вместе с тем найдется ли что-либо, доводящее до такого отчаяния, наполняющее нас такой пустотой и такой нестерпимой скукой, как чтение свидетельских показаний, где несчетное количество раз повторяется все тот же затертый мотив – все те же шаги ко рву, к печи крематория, к газовой камере, к яме, к костру, пока сознание наконец не отталкивает от себя бесконечные шеренги теней, увиденные в момент перед казнью, отталкивает, потому что это никому не по силам. Безразличие наступает не из-за недостатка жалости, нет – скорее это состояние полной прострации, вызванное отупляющей монотонностью убиения, между тем как убийство ни в чьем представлении не должно ведь быть монотонным, размеренным, скучным, привычным, как лента заводского конвейера. Нет, никто не знает значения слов «миллионы беззащитных убиты». Это стало тайной, как всегда, когда человек сталкивается с чем-то таким, что выше его душевных и физических сил. И все-таки надо идти в эту страшную зону – не столько ради памяти о погибших, сколько ради живых.

Здесь наш доктор-немец, историк и антрополог, предупреждает: «Читатель, тебе угрожает опасность завязнуть в мыслительной колее. Меня, я знаю, могут счесть моралистом. Он, мол, задумал взбудоражить нашу совесть, не позволить ей успокоиться, чтобы культура с ее инстинктом самозащиты не замкнулась в себе, не зарубцевалась нечувствительным к боли шрамом, приличия ради назначив юбилейные дни для траурных воспоминаний; итак, проповедник-автор решил расцарапать раны, чтобы не допустить нового всесожжения. Не столь уж, однако, я экзальтирован и не столь уж свят для таких наивных иллюзий.

Троякой была реакция немцев после разгрома. Одни, потрясенные до глубины души тем, что совершил их народ, полагали вместе с Томасом Манном, что стена позора на тысячу лет отрежет Германию от всего человечества. То был голос считанных единиц, преимущественно эмигрантов. Большинство попыталось отмежеваться от преступлений, прикрыться каким-нибудь алиби, большей или меньшей степенью неучастия, несолидарности с геноцидом, незнания, а те, кто честнее, говорили о полузнании, парализованном страхом. Все это пелось на ноту «НЕ»: не знали, не желали, не соучаствовали, не могли, не умели – все содеял Кто-то Другой. Наконец, немногие ударились в покаяние, в замаливание грехов, дабы раскаянием заслужить прощение, хоть как-то возместить причиненное зло, побрататься с уцелевшими жертвами в убеждении – столь же отчаянном и благородном, сколь ошибочном, – будто тут вообще кто-то волен давать отпущение, будто какой бы то ни было человек, организация или правительство могут выступить в роли посредника между немцами и их преступлением. Впрочем, эта благородная мания передалась и кое-кому из уцелевших.

А что же стало с самим преступлением, пока одни клеймили его, другие от него открещивались, а третьи пытались его искупить? Оно так и осталось не исследованным до самого дна аналитической мыслью. Смерть уравнивает всех умерших. Жертвы Третьего рейха не существуют точно так же, как шумеры и амалекитяне, ибо тот, кто умер вчера, и тот, кто умер тысячу лет назад, обратились в одинаковое ничто. Но массовое человекоубийство означает сегодня нечто иное, чем в те времена, а я веду речь о том человеческом смысле содеянного преступления, который не распался вместе с телами жертв, который живет среди нас и который мы должны отыскать. Это было бы нашим долгом, даже если бы никак не сказалось на профилактике преступления: человек обязан знать о себе, о своей истории и природе больше, нежели это ему удобно и выгодно в практических целях. Итак, не к совести я взываю, но к разуму».

Затем Асперникус переходит к неонацизму. Если бы, говорит он, неонацизм возрождался на базе программ совершенно открытых – ныне, в эпоху сверхлиберализма, попустительски равнодушного к любым эксцессам и к любому иконоборчеству, тут в конце концов не было бы ничего необычного. В экстремистских течениях и программах нет недостатка. И если маркиз де Сад в эпоху незыблемых норм в одиночку отважился провозгласить убийство и пытки источниками полноты бытия, почему бы сегодня не появиться группировке или крайней фракции, коллективно выдвигающей такую программу? Но геноцид не дождался публичного одобрения. Никто почему-то не заявляет, что движение, которое решено создать, собирается достичь совершенства методом массового истребления, что такие-то и такие группы людей – паразитов, подонков, эксплуататоров, неполноценных с точки зрения расы, веры, доходов – решено переловить, изолировать, а после сжечь, отравить, перерезать до последнего грудного младенца. В нашем мире, со всеми его экстравагантностями, от которых недалеко до безумия, нет ни одной подобной программы, провозглашаемой явно. Тем более никто не утверждает, что, мол, порабощение и убийство – занятия, сами по себе доставляющие удовольствие; поскольку же удовольствия чем больше, тем лучше, хорошо бы усовершенствовать его технически и организационно так, чтобы возможно большее число жертв мучить возможно дольше. Ни один анти-Бентам[131] не возвестил нам подобного лозунга. Что, однако, не значит, будто подобные побуждения не зреют подспудно в чьих-то умах. Народоубийство (как и просто убийство) совершается ныне по видимости бескорыстно; не принося осязаемых выгод, оно не может уже обходиться без лицемерия. Лицемерие убивающих имеет множество ипостасей; следует отыскать ту из них, которая была присуща Третьему рейху, с тем чтобы проследить ее проекции в современность.

Нацизм был в политике выскочкой, нуворишем, жаждущим все новых подтверждений права на титулы, до которых дорвался; поскольку же никто не заботится о приличиях больше, чем нувориш, пока он на виду, именно так и вел себя неожиданно преуспевший нацизм. Это заметно по его главным фигурам. В правильном освещении, однако, их можно увидеть только на фоне их преступлений. Гитлер по должности был аскетом кровопролития, отрекшимся от чувственных радостей власти, вегетарианцем и другом животных, анахоретом в Ставке, или, пожалуй, не столько был, сколько становился, по мере того как действительность все сильнее расходилась с его фантазиями. По-настоящему он верил лишь в себя самого, о Провидении же говорил из уважения к условностям, от которого он, парвеню, так и не смог избавиться. Он, впрочем, являл собой редкостное сочетание черт: потакая свинствам своих прислужников, в то же время брезговал ими, и притом совершенно искренне; сам он и правда был свободен от низких страстишек наподобие интриганства, был чужд какой-либо чувственности и не находил удовольствия в пакостях. Но таким, в меру порядочным человеком он был только в личном кругу; в игре, где ставкой служила власть, и в развязанной им войне он был лжецом, интриганом, шантажистом, садистом, убийцей, и эта несочетаемость его личных и политических качеств остается поныне камнем преткновения для биографов. Он и впрямь был добр к секретаршам, собакам, шоферам и лакеям, но своих генералов велел, как свиней, подвесить на крючьях и миллионы пленных позволил уморить голодом. И не настолько уж это необъяснимо, как полагают. Мы все представляем себе, каковы мы и на что каждый из нас способен в отношениях с окружающими в тесном кругу обыденной жизни; но кто знает, что было бы, окажись мы лицом к лицу с целым миром? Это не значит, что в каждом из нас запрятан Гитлер, а значит лишь то, что перед лицом истории Гитлер обыденную свою порядочность отбрасывал за ненадобностью; его порядочность была до крайности манерной, мещанской – и в политике, следовательно, ни к чему не пригодной. Здесь он не считался ни с чем, поскольку обыденное его поведение диктовалось условностями, а не принципами морали. Таких принципов он не имел либо считал их мелочью по сравнению со своими грандиозными замыслами, которые оборачивались у него все новыми горами трупов; впрочем, никто не показал этого так, как Элиас Канетти («Гитлер глазами Шпеера»).

Гиммлер стал школьным учителем душегубства, постигнув эту науку самоучкой, ведь в школьном курсе она прежде не значилась. Он верил в Гитлера, в руны, в приметы и предзнаменования, в тяжкую необходимость юдоцида, в разведение крупных блондинов-нордийцев в домах Lebensborn[132], в обязанность подавать личный пример и даже родственника отправил на казнь, раз уж нельзя было иначе; он инспектировал лагеря смерти, хотя при этом его мутило; решил ликвидировать Гейзенберга, когда ему показалось, что это необходимо, однако потом передумал. Люди такого покроя, в общем-то весьма недалекие и циничные (нередко не замечающие своего цинизма), люди из социальных низов, вечно на заднем плане, без определенных способностей, не выделяющиеся ничем, люди посредственные, но не согласные принять это к сведению, – наконец-то получили возможность попользоваться жизнью на славу. Вот когда пригодились почтенные установления более чем тысячелетнего государства, его учреждения, кодексы, здания, административные механизмы, суды, толпы неутомимых чиновников, железный генштаб, и из всего этого они скроили себе мундиры, шитые золотом, и взобрались так высоко, что убийство оказалось вдруг приговором исторической справедливости, грабеж – воинской доблестью; любую мерзость, любую гнусность можно было оправдать и возвысить, дав им иное название, и чудо такого пресуществления продолжалось двенадцать лет. Нацизм, если бы он победил, замечает Асперникус, стал бы «Ватиканом человекоубийства», провозгласив догмат (который уже никто в целом мире не смог бы оспорить) своей непогрешимости в преступлениях.

Вот какое искушение окаменело на дне воронок от бомб, где похоронен нацизм, – освобожденная от всякой узды голая сила, сокрушенная еще большей силой. Там – и в пепле на колосниковых решетках печей крематория запечатлелась тень редкостного соблазна: осуществления самых сильных желаний, какие только возможны. Вместо лихорадочной дрожи убийства из-за угла – убийство, ставшее добродетелью, священным долгом, работой нелегкой и самоотверженной, делом чести и доблести. Вот почему исключались любые бескровные варианты «des Endl?sung der Judenfrage»[133], вот почему нацизм не мог пойти ни на какие переговоры, соглашения, перемирия с порабощенными им народами. И даже послабления тактического порядка оказывались невозможными. Итак, речь шла не «только» о «Lebensraum»[134], не «только» о том, чтобы славяне служили завоевателям, а евреи просто исчезли бы, вымерли без потомства, ушли в изгнание. Убийство должно было стать государственным принципом, орудием, не подлежащим обмену ни на какое другое; должно было стать – и стало. Не хватило только последнего вывода из общих фраз и грозных намеков, содержавшихся в программе движения, чтобы теория пришла в полное соответствие с практикой. Это оказалось невозможным, поскольку добро и зло асимметричны друг по отношению к другу. Добро не ссылается на зло в подтверждение своей правоты, а зло всегда выдает за свое оправдание то или иное добро. Потому-то авторы благородных утопий так щедры на подробности, и у Фурье, например, устройство фаланстеров описано до мелочей, но ортодоксы нацизма в своих сочинениях не проронили ни слова об устройстве концлагерей, о газовых камерах, крематориях, печах, мельницах для размола костей, о циклоне и феноле. В принципе, можно было обойтись без резни – так утверждают сегодня авторы книг, долженствующих успокоить Германию и весь остальной мир заверениями, что Гитлер не знал, не хотел, просмотрел, не успел разобраться, был неправильно понят, забыл, передумал и, что бы там ни мелькало в его голове, о резне он, уж наверное, не помышлял.

Миф о добром тиране и его приближенных, извративших намерения вождя, имеет прочные корни. Но если есть хоть какая-то связь между намерениями Гитлера и положением, в котором он оставил Европу, то он и хотел, и знал, и отдал приказ. Впрочем, был он осведомлен о всех подробностях геноцида или нет, не имеет никакого значения. Любой широко задуманный проект – розовый он или черный – отделяется со временем от проектировщика и окончательный вид принимает в результате коллективных усилий, согласно своей внутренней логике. Зло многообразней добра. Встречаются идеологи-абстракционисты кровопролития, которые сами не обидят и мухи, но есть и практики-натуралисты, убивающие con amоге[135], хотя и лишенные дара оправдывать преступление. Нацизм сплотил в своем государстве тех и других, так как нуждался в них одинаково. Он, как и пристало современному инициатору человекоубийства, лицемерил и при этом держался на двух китах: на этике зла и эстетике кича, безвкусицы.

Этика зла, как уже говорилось, не занимается самопрославлением, зло всегда изображается в ней орудием какого-нибудь добра. И пусть это добро – всего лишь прикрытие, смехотворность которого понятна младенцу; никакая программа без него невозможна. Мерзость лжи была узаконенным наслаждением нацистской машины человекоубийства, и было бы просто жаль отказаться от такого источника дополнительных удовольствий. Мы живем в эпоху политических доктрин. Времена, когда власть обходилась без них, времена фараонов, тиранов, цезарей минули безвозвратно. Власть без идеологической санкции уже невозможна. Доктрина нацизма была ущербна еще в колыбели из-за интеллектуальной немощи ее творцов, бездарных даже как плагиаторы, но психологически она была безошибочна. Наш век не знает иных властителей, кроме пекущихся о благе людей. Благие намерения победили всесветно, во всяком случае, на словах. Давно уже нет Чингисханов, и никто не рекомендует себя «бичом божьим Аттилой». Но к этой официальной благости принуждают обстоятельства, кровавые поползновения не исчезли и только ждут подходящего случая. Какая-то санкция им необходима: в наше время лишь тот, кто убивает на свой страх и риск, для своей же корысти, может позволить себе молчать. Такой именно санкцией был нацизм. Своим лицемерием он отдавал дань официальной человеческой добродетели, утверждая, будто он лучше, чем его изображают, хотя в действительности был хуже, чем сам себе признавался в узком партийном кругу.

Научный анализ, однако, должен идти до конца, как и преступления, которые он исследует. Полумеры тут не помогут. В «120 днях Содома» де Сада герцог де Бланжи, обращаясь к детям и женщинам, которым предстояло быть насмерть замученными в оргиях, нашел – с полуторавековым опережением – тот же тон, в котором были выдержаны обращения лагерных комендантов к новоприбывшим узникам: герцог предвещал им тяжелую долю, но не смерть, угрожая ею как наказанием за проступки, а не как предрешенным уже приговором. Хотя Третий рейх на практике именно так выносил приговоры, нигде, ни в одном из его кодексов не найдем мы статьи, гласящей: «Wer Jude ist, wird mit dem Tod bestraft»[136]. Герцог де Бланжи тоже не открыл своим жертвам, что судьба их уже решена, хотя и мог это сделать, имея над ними абсолютную власть. Разница только в том, что де Сад наделил чудовище-герцога риторикой гораздо более изощренной, нежели та, на которую были способны эсэсовцы. Эсэсовский комендант, обращаясь к новоприбывшим, обманывал их, зная, что они уцепятся за ложь, как утопающий за соломинку, если он даст им надежду хоть как-то просуществовать, а значит, и выжить.

Принято думать, что комедия, которую сразу после этого разыгрывали палачи, направляя узников будто бы в баню, где их удушали циклоном, диктовалась чисто практическими соображениями: надежда, вызванная обещанием вполне естественного для узников-новичков купанья, усыпляла их подозрительность, предотвращала вспышки отчаяния и даже склоняла к сотрудничеству с убийцами. Так что они добросовестно выполняли приказ обнажиться, понятный в инсценированной охранниками ситуации. А значит, выплескивавшиеся из железнодорожных составов потоки людей отправлялись на смерть нагими потому лишь, что так было нужно для маскировки убийства. Объяснение это представляется самоочевидным настолько, что все историки геноцида принимали его, даже не пробуя отыскать иную причину, которая выходила бы за рамки понимаемого буквально обмана. И все же, утверждает Асперникус, хотя порномахия де Сада была открытым развратом, а гитлеровский геноцид, организованный на индустриальный манер, до самой последней минуты носил личину административного пуританизма, в обоих случаях жертвы отправлялись на смерть нагими – и сходство это отнюдь не случайно. Неправда? Тогда почему даже самые нищие из нищих, даже еврейская голытьба из галицийских местечек, одетая в заплатанные лапсердаки (а если дело было в лагере и зимой, то в бумажные мешки из-под цемента), кутавшаяся в лохмотья и отрепья, все-таки должна была раздеваться догола перед смертью? Уж их-то, сгрудившихся нагими в ожидании автоматной очереди, призрак надежды никак не мог обмануть. Иначе относились к заложникам и к партизанам, взятым с оружием в руках, – те падали в ров в залитой кровью одежде. Но евреи над могилой стояли нагими. Объяснение, будто немцы, бережливые по натуре, и в этом случае думали лишь об одежде, заведомо ложно, придумано задним числом. Речь шла вовсе не об одежде, которая, кстати сказать, сплошь и рядом истлевала на складах, сваленная там бесполезными грудами.

Еще удивительнее другое: евреев, плененных в бою – например, повстанцев, – не заставляли обнажаться перед расстрелом. Как правило, и партизанам-евреям позволялось гибнуть одетыми. Нагими умирали самые беззащитные – старики, женщины, дети, калеки. Какими явились на свет, такими и шли они в мокрую глину. Убийство было здесь суррогатом правосудия – и любви. Палач представал перед толпой обнаженных людей, ожидающих гибели, наполовину отцом, наполовину возлюбленным; он должен был покарать их заслуженной смертью, как отец по заслугам наказывает детей розгой, как любовник, зачарованный наготой, расточает ласки. Полно, да разве это возможно? Что общего тут с любовью, пусть даже чудовищно спародированной? Не чистая ли это фантасмагория?

Чтобы понять, почему все было именно так, говорит Асперникус, мы должны обратиться ко второй после этики зла кариатиде нацизма – кичу. Иначе от нас укроется самый последний, спрятанный глубже всего смысл нацистского человекоубийства.

Асперникус так определяет это понятие: не может быть кичем то, что создается впервые; кич – всегда подражание чему-то такому, что некогда излучало сияние подлинности, а после копировалось и вылизывалось, пока не опустилось на самое дно. Это поздняя версия, подобная ремесленной копии знаменитого полотна, исправляемой невежественными эпигонами, которые уродуют рисунок и колорит оригинала, накладывают все больше краски и лака, потрафляя все более непритязательным вкусам. Безвкусица самодовольная, кичливая, демонстративная знаменует обычно конец пути; это дешевка, отделанная со всею старательностью, до мельчайших деталей; композиция, окоченевшая навсегда по заданной схеме (тогда как набросок по самому своему существу не может быть кичем, оставляя за зрителем – в отличие от твердо уверенного в себе кича – спасительную возможность доопределения). Так называемый дурной вкус проявляется в киче как непреднамеренный комизм серьезно-торжественных, напыщенных символов. Будучи сутью нацистского стиля, кич проглядывает во всех начинаниях гитлеризма. В архитектуре, к примеру, это монументализм с руками по швам, брюхатые на последнем месяце пантеоны, здания, шантажирующие прохожего своим казенным размахом, с дверями и окнами для гигантов, с изваяниями голых силачей и раздетых богинь на вахте; весь этот кич должен был вызывать если не ужас, то послушное восхищение по стойке «смирно» и потому высокомерно выставлял себя напоказ, будучи совершенно полым внутри. Архитектурные образцы можно было заимствовать из Древней Греции, Рима, Парижа эпохи Второй империи, но в сфере народоубийства этому стилю было непросто себя проявить. Имелось немало почтенных стилей, которые можно было раздуть на великодержавный манер, но где было взять образцы для человеческой бойни? На первый план поэтому выступила техническая сторона истребления; индустрия смерти отличалась функциональностью, впрочем, весьма примитивной: не стоило вкладывать крупные средства в технику, коль скоро всюду, где только можно, ее заменяло содействие самих убиваемых – те, пока еще жили, сами обеспечивали транспортировку, обыскивание и раздевание трупов. И все же кич проник и в лагеря смерти, в их бараки и крематории; он просочился, хотя никто этого не замышлял, в драматургию конвейерного убийства.

Де Сад, аристократ с деда-прадеда, не заботился о достойной оправе для оргий, которые он громоздил одну на другую: знатность была его естественным состоянием, так что он, в соответствии со своим кредо либертина, отважно поносил и поганил символы традиционного превосходства аристократов над чернью, не допуская возможности, что кто-то может лишить его наследственных прав; и если бы даже он кончил жизнь на гильотине, то и тогда головы лишился бы не кто-нибудь, но маркиз Донат Альфонс Франциск граф де Сад по отцу, а по матери – представитель побочной линии дома Бурбонов. Но нацистское завоевание Германии было делом люмпенов, черни, унтер-офицерских сынов, помощников пекарей и третьеразрядных писак, которые как манны небесной жаждали приобщения к элите; и личное участие в резне, да еще постоянное, могло, казалось бы, этому помешать. Какому же образцу могли они следовать? Как и кого изображать из себя, чтобы, ступая по колени в крови, не потерять из виду своих возвышенных притязаний? Путь, наиболее доступный для них, путь кича, далеко их завел – до самого Господа Бога... разумеется, сурового Бога-Отца, а не слюнтяя Иисуса, Бога милосердия и искупления, себя самого принесшего в жертву.

Как же должны предстать подсудимые на Страшном суде? Нагими. И Страшный суд наступил – повсюду была долина Иосафата[137]. Раздетым жертвам отводилась роль осужденных в спектакле, где все было поддельным, от доказательств вины до беспристрастности судей, – все, кроме конца. Но ложь оборачивалась здесь правдой, ведь им и вправду предстояло погибнуть. А убийцу, оказавшегося единственным вершителем их судеб, переполняли одновременно палаческое вожделение и ощущение божественного всемогущества.

Разумеется, если описывать все именно так, нельзя не увидеть, что мистерия, которая день за днем, год за годом разыгрывалась в десятках разбросанных по Европе мест, была тошнотворным фарсом. Конечно, неустоявшаяся драматургия представления менялась, церемония приготовления к казни упрощалась порой до крайнего минимума. Поистине, исполнять роль Бога-Отца в этой пьесе – с ее отвратительными барачными декорациями между рядов колючей проволоки – было непросто; непросто было убивать миллионы и произносить перед их шеренгами речи – весной, летом, осенью, целые годы. Было бы слишком бессмысленно и безнадежно исполнять эту роль без сокращений и отсебятины, следовать ей чересчур пунктуально; убийцы, пресыщаясь все больше, довольствовались уже немногими эпизодами действия, скупыми фрагментами Страшного суда, генеральными репетициями, но непременно с настоящим концом. Уровень исполнения падал, трупы не желали гореть, из могил после их утрамбовки сочилась кровь, летом смрад сжигаемых трупов давал о себе знать даже в удаленных от крематория домиках лагерного персонала, но смерть, по крайней мере, всегда оставалась доподлинной.

Первый том «Геноцида» завершается следующими словами: «Я знаю: тот, кто не участвовал в этих событиях либо в качестве палача, либо в качестве жертвы, мне не поверит и все мои выводы сочтет чистой фантазией. Тем более что жертвы мертвы, а палачи, хотя прошло почти сорок лет, так и не дали нам ни единого, пусть анонимного, воспоминания о резне с описанием своих впечатлений. Чем объяснить такое молчание – столь абсолютное и столь удивительное, если учесть естественное для человека стремление запечатлеть самые сильные или хотя бы только самые крайние ощущения, какие не всякому выпадают на долю? Чем объяснить совершенное отсутствие подписанных хотя бы псевдонимами исповедей, которые в конце концов пришлось заменить литературными апокрифами? Чем, если не безразличием актера к давно уже сыгранной роли? Читатель, мы должны с тобою условиться: актерствовали палачи бессознательно, и было бы верхом нелепости полагать, будто они понимали, что делают, будто они осознанно воплощали образ Всевышнего, карающего заслуженной смертью. Все представление было грандиозным, чудовищным кичем, а первый признак и первое условие кича – то, что для своих творцов он отнюдь не безвкусица; все они свято верят, что творят настоящую живопись, подлинную скульптуру, первоклассную архитектуру, и тот, кто в своем творении разглядел бы приметы кича, не стал бы ни продолжать его, ни заканчивать.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК