Снова дома

Снова дома

Когда же мы, наконец, попадем в Москву? К концу своих разъездов советские художники задавали этот вопрос с той же горячностью, что и чеховские три сестры, однако они предвкушали не некое путешествие в неведомый мир блестящих возможностей, а возвращение к мирной, спокойной, привычной жизни. Вообразите себе то потрясение, которое они испытали – неужели это Свен Гундлах заявил в Будапеште: «Кажется, что время сейчас остановилось»? Создавалось впечатление, что ускорение темпа жизни, приостановившись на Западе, происходило теперь в Москве, где время вдруг стало двигаться в тысячу раз быстрее, чем прежде.

От застойного общества, которое они покинули, не осталось и следа, и художники уподобились семейке каких-то Рип ван Винклей[26], с трудом различающих знакомые черты посреди чуждого пейзажа, который, они знали, некогда был им родным.

Я возвращался в Москву с некоторой тревогой, понимая, что за год, прошедший со времени моей предыдущей поездки, мои отношения с этим местом как-то трансформировались, но я еще не знал, как именно. На июнь 1989 года была запланирована ответная выставка «ИсKunstва» в Москве, организованная приблизительно в том же ключе, что и берлинская. Немецкие и советские художники договорились встретиться в Москве в конце мая, это позволяло подготовить работы к открытию, которое должно было состояться в конце июня. Я хотел приехать до открытия, чтобы посмотреть на их совместную работу, предоставлявшую советским художникам шанс воспроизвести на родине тот успех, который они имели на Западе. Я хотел стать свидетелем их возвращения в СССР и, конечно, хотел увидеть саму выставку. Но к концу мая в Москве из всех участников «ИсKunstва» были только немцы, а к середине июня, когда приехал в Москву и я, удалось откуда-то извлечь лишь нескольких москвичей, необщительных и неприветливых. Иногда они держались просто враждебно. Было очевидно, что они не настроены на радости общения и совместного творчества. Когда же мы, наконец, попадем в Москву? Они приехали в начале лета, когда снег полностью сошел и на березах распустились листья, а дни стояли такие длинные, что ночей можно было просто не заметить. Они привезли многочисленные свидетельства своих заграничных успехов, но триумфальный въезд не состоялся. Они вернулись не в общество, восхищенное их достижениями, но в общество, казалось, забывшее о них в вихре непрерывных изменений. Они вернулись в перестроившийся, поразительно непривычный мир, чья мрачность на этом фоне стала еще заметней.

Андрей Ройтер, Без названия

«Приезд на Запад для меня не был шоком, – сказал мне Андрей Ройтер, когда мы встретились с ним через некоторое время. – Я так часто представлял себе Запад именно таким, что каждая новая деталь, казалось, только подтверждала мои мечты. Нет, шок я испытал, когда вернулся сюда после нескольких месяцев за границей, я вдруг как будто в первый раз увидел, что представляет собой эта страна». Он сформулировал это более лаконично, чем другие, но ощущение было всеобщим. Прежнего дома больше не было. Но советские художники в течение этой зимы повидали так много необычного, что устали. Они вернулись на пороге лета, потому что хотели, чтобы все было легко, как легко бывает даже в самом неуютном доме человеку, для которого этот дом родной. Но они не учли того, что, покидая какое-то место, ты перестаешь меняться вместе с ним, а они уехали из СССР, когда страна находилась в переходном периоде, который изменил знакомые реалии почти до неузнаваемости. Прежнего дома не существует, если в твой дом вселились другие люди и твоя семья выучилась играть по другим правилам, а твою улицу переименовали. Больше всего их испугало, с какой скоростью это произошло. Изменения не воспринимались как улучшения, достижения перестройки. Инфляция и дефицит продуктов уж точно не являлись образцом каких-то прогрессивных новшеств, но даже немногие перемены к лучшему только еще больше подчеркивали, насколько ценным было то, что исчезло. Вдруг стало понятно, каким уникальным оно было и теперь, словно освещенное косыми лучами заходящего солнца, засияло соблазнительной чистотой и простотой.

Разочарованность наших героев началась в их головах, потом распространилась на их жизнь, а из их жизни – на их творчество. И пусть многое изменилось по внешним причинам, часть изменений была продиктована причинами внутренними. Какой смысл создавать произведения искусства для того, чтобы показывать их только друзьям, к чему вся эта игра в тайные послания, когда есть возможность выставляться в самых знаменитых музеях мира? Жить в подполье и соблюдать секретность, избегая контактов с Западом и уклоняясь от столкновений с КГБ, когда в этом совершенно отпала необходимость, было глупо. Все, что они хотели продемонстрировать друг другу, была взаимная привязанность, но если говорить о ней слишком много, это звучит неинтересно и сентиментально. И еще: если все, что вы можете предложить людям, – это чувство, постепенно оно так надоедает вам, что мало-помалу чахнет и превращается в ничто. Были среди художников такие, что боялись успеха, некоторые опасались провала, но в Москве не осталось никого и ничего, от чего надо было защищаться, просто не было страха, который гарантировал бы, что есть предмет творчества. Снова сидеть друг у друга в гостях и пить чай – а зачем? Старые дружеские связи изменялись до неузнаваемости. Что касается чисто художнических интересов – на Западе произошло переосмысление приоритетов и в этом отношении. Неестественной показухой было бы работать на крошечных обрезках холста, плохими красками, используя лишь четыре цвета, когда все прекрасно понимали, что во время следующей поездки на Запад можно будет купить качественные материалы и создать произведения, которые будут выставляться в музеях и лучших галереях мира.

Несомненно, участники «ИсKunstва» относились к себе слишком серьезно. Немцы, имея на то все основания, считали, что они были хорошими, даже слишком великодушными хозяевами для советских художников, и ожидали от них ответного гостеприимства. Они думали, что их будут приглашать поужинать, водить по разным интересным мероприятиям, знакомить с родными и близкими, что им помогут погрузиться в жизнь этой чужой для них страны. Более того, они полагали, что советские художники будут всерьез трудиться для этой выставки. Немцы не рассчитывали, что их встре-тят с прохладцей, им трудно было понять, что это было связано с изменившимися реалиями советской жизни. Немцам казалось, что их бросили, и они, что вполне понятно, были возмущены, ведь они были полностью захвачены идеей поездки в СССР. Если трудно вновь вернуться домой, то столь же трудно отправиться в какое-то место, которое полностью завладело вами, вашими чувствами, а если к тому же люди, к которым вы приехали, не хотят общаться с вами, то это жестокий удар.

Я прилетел в Москву 14 июня. В течение нескольких предыдущих недель я ни с кем не общался – ни с советскими, которые были рассеяны по всему миру, ни с Лизой Шмитц, которая приехала в Москву раньше всех для организационной работы. Поскольку, когда я планировал свою поездку, ни один из советских художников точно не знал сроков возвращения домой и поскольку все они жили в крошечных перенаселенных квартирах, я договорился, что буду жить вместе с немцами за городом, на даче, которую сняла Лиза.

Еще в мае я прокричал Лизе в трубку номер своего рейса: связь с Москвой была ужасная, и она вызвалась встретить меня в аэропорту. Все мои последующие попытки связаться с ней – а она жила на Николиной Горе – не имели никакого успеха. Дозвониться в Москву было практически невозможно, международные линии, почти полностью занятые официальными переговорами, не справлялись с количеством звонков. А на дачу – тем более: звонки приходили сначала в столицу, а потом перенаправлялись на Николину Гору, но там была такая катастрофическая нехватка номеров, что один номер порой принадлежал целому десятку домов. Входящий звонок раздавался во всех этих домах. Поэтому они разделились на смены: звонить в этот дом можно с девяти до десяти, в другой – с десяти до одиннадцати, в третий – с одиннадцати до двенадцати и так далее. С другой стороны, самим звонить можно в любое время, так что легко может случиться, что житель соседней дачи занимает телефон во время, предназначенное для ваших входящих звонков. Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем дозвониться в назначенный час откуда-нибудь с Запада до Николиной Горы.

Поэтому, при посадке в самолет, который должен был доставить меня в Москву, я цеплялся за слабую надежду, что Лиза помнит, когда я прилетаю в Москву, помнит, что обещала меня встретить, помнит номер моего рейса. Я не имел никакого представления, где находится дача, и я не мог позвонить в день прибытия, потому что ко времени прилета час, выделенный для наших звонков, прошел. Конечно, я знал, что могу рассчитывать на любого из моих московских друзей, но у многих из них вообще нет телефона, а другие говорили мне, что собираются переезжать, так что номер изменится. Некоторые все еще были на Западе. Кроме того, если с домашнего телефона люди звонят по Москве бесплатно, то из телефонной будки можно позвонить только за две копейки, что составляет около одной десятой цента, но для этого надо иметь соответствующую монетку. Я бы, конечно, без всяких колебаний потратил эту сумму на звонок, но я знал, что достать эти монетки будет практически невозможно, что мне придется охотиться за мелочью, а потом снова возвращаться к автоматам. Если бы милиционеры заметили, что я бесцельно шатаюсь по аэропорту, возможно, меня стали бы расспрашивать, кто пригласил меня в СССР, но частное приглашение для меня сделала Галина Мейн, и единственное, что я знал, это что всю бумажную волокиту проделал для меня какой-то друг ее сестры. По условиям этого приглашения мне было строго-настрого запрещено ночевать в гостиницах, но если бы я со своим огромным темно-синим чемоданом провел ночь в аэропорту или где-то на улице, это, скорее всего, не осталось бы незамеченным. Ввиду всех этих обстоятельств, я принял решение во что бы то ни стало подружиться с человеком, с которым мне придется сидеть рядом в самолете, для того чтобы в случае чего проскользнуть с ним в гостиницу и оттуда, не привлекая излишнего внимания, обзванивать своих друзей. Я подумал, что, если мне не удастся ни до кого дозвониться, может быть, я смогу спрятаться и переночевать у него в номере под кроватью.

Конечно же, в самолете я очутился рядом с евангелисткой из ЮАР, которая побывала в Шотландии, где пыталась организовать какую-то свою церковь евангелистов правого крыла на одном из островов неподалеку от Шотландского побережья. Сейчас она летела в СССР в надежде обрести сочувствие и поддержку среди христиан Советского Союза. В ее багаже, который весь состоял из ручной клади, была гитара, на ней она собиралась исполнять «продвинутые гимны», чтобы поднять дух христиан Союза Советских Социалистических Республик. Эта самая гитара никак не помещалась в отсек для хранения наверху, не влезла она и под переднее сиденье, поэтому большую часть полета гитара лежала у нее и у меня на коленках. Во время полета нас изрядно мотало, а стюардесса налила в стаканчики слишком много жидкости, один из стаканчиков евангелистка пролила на гитару, и с нее постоянно капало, второй она пролила прямо мне в туфли. Она, как и я, ехала в СССР по частному приглашению, в Шереметьеве ее должны были встретить единоверцы. «Конечно, мы возьмем тебя с собой, если твои друзья не приедут за тобой, – сказала она. – Нам в церкви всегда нужна свежая кровь. Ты сможешь помочь мне провести мою русскую кампанию».

Как ни неприятно вспоминать теперь этот перелет, тогда я почувствовал облегчение, поняв, что есть человек, готовый помочь мне в случае нужды. Но нет слов, чтобы описать мою радость, когда я, пройдя через таможню, в толпе взволнованных русских увидел Лизу, она была как вспышка цвета на черно-белой фотографии. «Дача очень красивая, – сказала она, – но ситуация с художниками какая-то странная. Ну, сам увидишь». Мы сели в автобус, который довез нас до западной окраины Москвы. По дороге какого-то старичка начало рвать, и от вони мы едва не потеряли сознание, спасло нас только то, что из водительского окошка шел свежий воздух. Коренастые пожилые женщины бранили мужика, который был абсолютно пьян и начал горланить песни. Водитель автобуса тоже запел. Покрашенный в оранжевый цвет автобус, по всей видимости сделанный из консервных банок, всю дорогу страшно скрипел, проваливаясь в ямы, которых на этой самой дороге было несметное количество, так что даже трудно было определить, на каком уровне она изначально проходила. Я снова был в Москве.

После автобуса мы взяли такси. Это было совсем другое дело. Сначала мы поспорили с водителем насчет оплаты, потом отправились куда-то по городским окраинам, а через несколько минут такси внезапно вывернуло на широкую дорогу, почти шоссе, по краям которой среди деревьев стояли выполненные в стиле социалистического реализма скульптуры медведей и оленей, покрашенные почему-то в темно-красный цвет. В СССР, если вы за рулем, гаишники могут в любой момент вас остановить и проверить документы, вне зависимости от того, нарушили вы правила дорожного движения или нет. Вдоль дороги на Николину Гору гаишники стояли один за другим и особенно свирепствовали, подвергая водителей длительным допросам. Потом мне объяснили, что эта дорога вела на дачу Горбачева и других членов Политбюро. Как-то ночью, когда я возвращался на дачу, мое такси остановили, водитель вернулся только через час и даже расплакался от облегчения. Я спросил его, совершил ли он какое-то нарушение. Он сказал, что неправильно произнес название улицы, куда мы ехали. Часто, когда мы ехали на дачу или с дачи, раздавались звуки сирены, и мы вынуждены были съезжать на обочину, чтобы пропустить кортеж Горбачева – вереницу огромных черных машин, сопровождаемых машинами меньшего размера и мотоциклами, которые проносились мимо нас на огромной скорости. Все это было ярким свидетельством того, что мы находимся в стране, весьма далекой от демократии, в стране, где обычные люди все еще должны расступаться перед высокопоставленными особами. Возле самой Николиной Горы были пляжи, зарезервированные для дипломатического корпуса. Я по этому поводу шутил, что живу где-то совсем рядом с советским Ист-Хэмптоном.

Примерно через сорок минут мы с Лизой добрались до аллеи Мартынова – таков был адрес дачи, это был небольшой отрезок из грязного месива, который мы называли улицей. Несмотря на мой чемодан, мы вышли из такси на дальнем конце улицы, Лиза сказала, что за последние месяцы было много случаев нападения на иностранцев и грабежей их квартир, поэтому нельзя, чтобы посторонние знали, где на самом деле мы живем. Так что заключительную часть пути мы проделали пешком. Как описать саму дачу?

Дом в лесу в европейском или американском понимании – это дом, возможно, с садом, лужайкой и мощеной дорожкой, может быть, с подъездом для автомобиля, с деревьями рядом с домом, или перед домом, или за домом. Дом в лесу в соответствии со старой русской традицией – это именно дом в лесу, деревья обступают его со всех сторон. Наша дача находилась прямо за дачей Тани, у которой мы ее снимали, нужно было пройти мимо ее дома по извилистой тропинке среди деревьев, и внезапно перед вами возникало громоздкое бревенчатое сооружение, потемневшее от времени, обезображенное странными пристройками, само по себе похожее на какое-то эксцентричное порождение леса. Справа и слева от дома находились две застекленные веранды, перед домом – большая открытая, наверху два балкона – большой и поменьше. Конечно же, как и всё в СССР, дом разваливался на части. Там было множество всяких несуразностей. Например, из двух туалетов работал один. В кухне был холодильник, в котором мы держали свежие продукты, а в холодильнике на веранде хранились продукты, которые вот-вот испортятся или только что испортились. Для того чтобы пошла горячая вода, требовалось сначала включить на полную мощность холодную, а потом повернуть рычаг газовой колонки на кухне – этот агрегат, по всей видимости, был сделан из запчастей от Железного Дровосека из «Удивительного волшебника из страны Оз». Далее следовало зажечь спичку, подождать, когда газ загорится, – при этом всегда раздавался звук, напоминающий маленький взрыв, – а потом повернуть другой рычаг, в результате чего в агрегате вспыхивало голубое пламя, которое, казалось, сейчас взметнется до небес, и дом сгорит дотла. Таня предупредила нас, что если мы сначала выключим воду, а потом газ, то мы мгновенно спалим дачу. Стены были оклеены страницами из какого-то американского журнала 1970-х годов, который кому-то удалось добыть в то время. Сверху их защищала мятая пластиковая пленка, вроде той, в которую упаковывают бутерброды. Журнал рекламировал продукты, названия которых я не слышал с детства, там было полно экзотически раскрашенных женщин, которые навязывали вам сигареты Eve, или толстяков, одетых для игры в мяч, которые стояли рядом со своими нелепыми старыми «шевроле». Туалетная бумага всегда была почти на исходе: тем летом в Москве ее нельзя было достать ни за какие деньги, так что я частенько, продемонстрировав перед входом свой паспорт, вплывал в какую-нибудь гостиницу и стоял некоторое время, как бы в раздумье, перед входом в ресторан, а потом уходил, при этом мои карманы топорщились от рулонов туалетной бумаги, позаимствованной в гостиничном туалете.

Дача, сама по себе совершенно невозможная, обладала удивительным очарованием. Комнаты были большими, дерево, из которого она была построена, – теплого цвета, расположение комнат позволяло немедленно почувствовать себя как дома. Ночью с балкона видны были светлые силуэты деревьев в серебряном свете луны, иногда мы сидели там почти до рассвета, с зажженными свечами, пили чай и рассказывали разные истории. Диван в большой проходной комнате был такой удобный, что кто-нибудь почти каждую ночь непременно на нем засыпал. Андреа Зундер-Плассман выбрала одну из застекленных веранд и сделала ее своей спальней, в другой поселилась Дези Баумайстер, это были прелестные комнаты, днем они были наполнены проникающим сквозь зеленые листья светом, а ночью – движением теней, но, когда шел дождь, в них проникала еще и вода. На участке среди сорной травы росли цветы, березы стояли как массив из колонн, поддерживающих нечто, состоящее из голубых и зеленых пятен. Знать наверняка, что в этот тихий вечер никто тебя не побеспокоит, никто тебе не позвонит и можно позволить времени идти просто так, пока ты размышляешь, или болтаешь с кем-то, или наслаждаешься солнцем, – это было волшебное ощущение. В конце дня, проведенного в жаркой, переполненной народом Москве, дача казалась небесным даром, и, несмотря на неизбежные споры и недовольства, в основном там раздавалось благодушное воркование. И еще там был пляж. Вода была холодной и, по всей видимости, не очень чистой, но мы мало обращали на это внимание, мы медленно входили в воду, а потом сплавлялись вниз по течению, под нависающими ветвями берез и сосен. Русские испытывают глубокую и порой навязчивую любовь к природе, к этим вечным деревенским березам, и во время нашего пребывания на даче мы осознали, что каждое из этих деревьев является советским пейзажем в миниатюре.

В Москве шла жизнь, там все время что-то происходило, но дача была осколком утраченного рая, где все лучилось каким-то невиданным спокойствием, какой-то новой безмятежностью.

Снять дачу – под напором Лизы – помогли Иосиф Бакштейн и критик Лена Курляндцева.

В то время иметь в частной собственности квартиру в городе в СССР было невозможно, но можно было иметь дом в деревне, чаще всего эти дома доставались людям по наследству, хотя в последнее время стало модно продавать дачи людям, которые могут заплатить за них твердой валютой. У некоторых из художников, которых я знал, были дачи: Ира Нахова, Сергей Волков, братья Мироненко часто проводили время за городом. За аренду мы платили в месяц какую-то смехотворную сумму, на это пошла часть тех денег, которые Лиза получила на вторую часть «ИсKunstва». Когда в тот первый вечер мы с Лизой прибыли на дачу, Вернер Цайн готовил ужин из того, что удалось достать. Все лето еду разнообразили с помощью различных и порой весьма странных приправ, которые немцы привезли из Берлина, этих специй хватало на то, чтобы замаскировать сомнительное порой качество местных продуктов.

У Лизы был талант выискивать вещи, которые стоит купить, и ей никогда не надоедало таскать тяжести: если в десять утра ей встречался человек, продававший петрушку, она скупала ее всю, и если в полдень того же дня она натыкалась на шоколадные пирожные, она покупала штук десять-двадцать и ходила с ними целый день. Легким движением руки она забрасывала в свою сумочку пять двухлитровых банок сливового сока и вдобавок около тридцати луковиц и несла все это к общему столу. Все остальные пытались делать то же самое, но наши закупки, как правило, не имели таких гигантских масштабов. Некоторые из Лизиных покупок – в частности, шоколадные пирожные – закончили свою жизнь в холодильнике на веранде, постепенно превращаясь в нечто вполне отвратительное, мы были голодны, но не настолько, чтобы это есть. Но в большинстве случаев Лизина предприимчивость приводила к тому, что в Москве мы питались лучше, чем можно было бы ожидать.

На даче нас было десять человек: Лиза, Лизин друг Сергей Воронцов – музыкант, ставший художником, Мари Маншартц, старая подруга художников, которая снимала весь проект на видео, шесть художников из «Бомба колори» и я. Художники из «Бомба колори» – занятные персонажи. Они дружили многие годы, можно сказать еще со школьной скамьи, и почти все это время жили вместе, коммуной, наслаждаясь жизнью вечных студентов. Кому-то из них – под тридцать, кому-то – чуть больше тридцати, и они настоящие идеалисты, готовые спорить по любым интеллектуальным вопросам с такой страстью и с таким погружением в предмет, которых, на взгляд большинства людей, эти вопросы вовсе не требуют. Они с подкупающим простодушием предлагают свои решения, иногда убедительные, а иногда – не вполне продуманные. Они не замечают собственной ограниченности, потому что очень поддерживают друг друга, и это питает оптимизм, который заставляет их не бросать искусство. Серьезность, с которой они относятся к себе, может очень нравиться, но иногда кажется, что она не имеет под собой иной почвы, кроме следования собственным желаниям. Если говорить о них как о художниках, то у них есть любопытные идеи, которые они вполне удачно воплощают, в их работах недостает отстраненности, в каком-то очень сущностном смысле они не способны посмотреть на себя со стороны, именно поэтому их советские собратья в итоге пришли к выводу, что работы немцев скучны и неинтересны. Между тем немцы остроумны, и это идет на пользу их работам. Они часто говорят, что для них нет жизни вне искусства, но, пожалуй, главным для них является видение себя в искусстве, искусство для них – это скорее средство проявить себя и развлечься. Есть одна вещь, которую они в себе недооценивают: это их полная открытость. Они могут превратить все, что угодно, в перформанс или инсталляцию, они способны впитывать самые разные идеи, принимать от мира все, что он готов им предложить, и быть счастливыми. Они стали художниками просто потому, что это очень приятно: им нравились краски, зеркала, удивительное разнообразие зеленой земли. Если когда-нибудь им удастся передать в своих работах вот это ощущение, а Андреа Зундер-Плассман, Дези Баумайстер и Вернер Цайн порой почти близки к этому, тогда они смогут достигнуть той серьезности, к которой они так страстно стремятся. Мои исследования в области советского искусства свели меня с очень многими людьми, как советскими, так и не советскими, но среди них мало таких, чью дружбу я ценю высоко, как дружбу этих художников.

«Ну что же, – сказал Вернер Цайн, когда я появился на даче в тот первый вечер, – как приятно, что в Советском Союзе нашелся кто-то, кто если уж и не советский человек, то, во всяком случае, и не немец». И тут я выслушал всю историю: как немцы приехали в Москву, переполненные идеями и энергией, и как они обнаружили, что в Москве никого нет. Лиза была уверена, что все будет хорошо, другие были менее оптимистичны. «Дайте им время», – потребовала Лиза. Остальные не согласились: «Мы уже дали им столько времени, внимания, гостеприимства и денег, ну и где же они?» А «они» были в Будапеште или во Франции или сидели в глубокой депрессии по своим московским квартирам. Даже если бы советские художники не страдали синдромом Рип ван Винкля, ситуация все равно осталась бы напряженной. Представьте, что вы отправились в кругосветное путешествие и на первой же станции некто проявил по отношению к вам чрезвычайное радушие, так что вы пригласили его запросто приезжать в гости в любое время. Как только спустя год вы вернулись, на этой же самой неделе любезный хозяин объявился у вас, претендуя на ответное гостеприимство, которое было ему обещано. Пусть на Западе и найдутся такие, кто из чувства долга станут водить гостя по местным достопримечательностям, вряд ли это доставляет кому-нибудь большое удовольствие, особенно если гость настолько плохо ориентируется на чужой территории, что не способен даже самостоятельно что-нибудь купить в магазине.

Эту проблему необходимо было решить. Вторая часть «ИсKunstва» получила финансирование, проект был готов, так что превалировало ощущение, что шоу должно продолжаться. На следующий день после приезда на дачу я отправился в Москву, где не был с прошлого года. Чтобы попасть в город, нужно было доехать на автобусе до Перхушкова, там пересесть на электричку и добраться до Белорусского вокзала, пересесть на метро и ехать куда надо. Все это занимало часа полтора при условии, что вы не опоздали на пересадку, электричку не отменили и вы не перепутали остановку. Все вместе мы отправились на Фрунзенскую, чтобы посмотреть помещение, в котором должна была проходить выставка. Предполагалось, что к приезду немецких участников ремонт там будет закончен, но я уверен, что даже сейчас, когда эта книга вот-вот выйдет в свет, ремонтные работы еще очень далеки от завершения. Это был огромный зал, часть какого-то большого выставочного комплекса, находившегося прямо рядом с рекой. Постоянно приходилось вести длительные дебаты с дежурной – женщиной, которая открывала здание по утрам, сидела там весь день и следила, чтобы мы не нанесли никакого ущерба государственной собственности, а по вечерам закрывала все на ключ. Если художники в порыве вдохновения просили ее оставить их там поработать одних, она всегда категорически отказывала. Немцы решили, что будут за ней ухаживать, не столько потому, что им так уж нужно было оставаться там после закрытия, сколько потому, что ее суровость действовала им на нервы. Весьма показательно – и это многое говорит о советских трудящихся, – что эта женщина совершенно не могла понять, что все эти букеты цветов предназначались лично ей. Она постоянно ставила их на столик в зале, предполагая, что они нужны для инсталляции или, может быть, для привлечения внимания посетителей, несмотря на все просьбы немцев оставить их у себя. Когда до нее дошло, что немцы просто хотели подружиться, она отреагировала с таким удовольствием, смешанным с недоверием, как будто была лохматой и грязной бродячей собакой, которую решила взять в дом некая отзывчивая семья.

Те из художников – участников выставки, кто находился в Москве, – Дима Пригов, Сергей Волков, Ира Нахова и Никита Алексеев, который впервые после отъезда в Париж приехал в Советский Союз, – пришли в тот день в выставочный зал, чтобы встретиться и поговорить. Это было 16 июня, открытие планировалось 20-го, так что времени оставалось очень мало. Лиза составила список обид, усадила всех и сделала попытку обсудить их: стала перечислять все жалобы, все поводы для недовольства, которые у нее накопились, демонстрируя неумолимую дотошную справедливость. Сцена вышла не очень красивая. Немецкие художники постоянно прерывали Лизу, чтобы добавить еще собственные претензии или же выразить несогласие с чем-либо из сказанного ею. Каждому хотелось, чтобы последнее слово осталось за ним. Немцы раздраженно напомнили о том, что основной целью проекта был общение и взаимопонимание, говорили, что работать одним в Москве для них все равно что одним работать в Берлине. Никита, в темных очках, следил за этой сценой с иронической улыбкой взрослого, наблюдающего за тем, как ссорятся чьи-то чужие дети. Пригов не соглашался с критикой. «Ну, хорошо, мы сейчас пойдем домой, сделаем какие-нибудь работы и выставим их», – сказал он. Но немцы были недовольны и стояли на своем. «Мы должны работать вместе, – повторяли они. – Замысел подразумевал совместную работу. Мы не хотим, чтобы вы просто пришли и развесили какие-нибудь работы». Пригов ответил, несколько язвительно, что он не принимал участия в совместной работе в Берлине и что в Москве у него другие планы. «Хватит говорить о прошлом», – сказал он. Волков искренне пытался сгладить ситуацию, он уже сделал кое-что для выставки, и, когда Лиза стала перечислять свои обиды, чувствовалось, что ему это неприятно, он выглядел несколько растерянным. Волков, Сергей Воронцов, Иосиф Бакштейн и Ира Нахова всегда дружески относились к немцам, но Ира, находившаяся в депрессии и к тому же простуженная, уехала на дачу, которая была совсем не близко от Николиной Горы, и приехала только на два дня, чтобы сделать свою – довольно интересную – инсталляцию, а потом снова исчезла.

В общем, ничего так и не устроилось, но пристыженные художники вынуждены были начать общаться с немцами. Когда с Запада стали подтягиваться остальные, атмосфера немного прояснилась.

Неловкость всей этой ситуации придавало то, что теперь русским немцы нравились гораздо меньше, чем русские немцам. И хотя русские никогда особенно не распространялись на эту тему, все же они никоим образом не скрывали своего отношения. Более того, они считали, что как художники они гораздо сильнее немцев, и вели себя как настоящие знаменитости. Они покровительственно и высокомерно относились к немцам, которые, совершенно очевидно, знаменитостями не были. Оттого, что никто в СССР не интересовался их успехами на Западе, им особенно важно было как-то подпитывать свою гордость. Если уж они так и не стали членами Союза художников и не получали пайки, если они, несмотря на свои гонорары, не могли получить нормального жилья, им нужно было найти способ доказать себе и своей стране, что они совершили нечто выдающееся. Если бы даже им предложили выставляться в каком-нибудь официальном месте, они бы не согласились, потому что это означало бы сдаться Союзу, но они не хотели участвовать и в выставке, организованной, подобно второй части «ИсKunstва», сугубо по-советски, с привкусом той неуклюжей самодеятельности, которая некогда была их фирменным знаком, а сейчас смотрелась как дешевая подделка. Перспектива совместной выставки с немецкими художниками, которых они невысоко ценили, в неотремонтированном выставочном зале и не слишком выигрышном месте совсем не радовала их. Кто придет на такую выставку? Люди с Запада, которые с таким же успехом могут увидеть все это и у себя, друзья, и так хорошо знакомые с их творчеством, да всякие молодые подхалимы, которые называют себя художниками, а сами только хотят знать, что происходит на Западе, и еще того гляди уведут какого-нибудь арт-дилера, из тех, кто должен был приехать на открытие. Нет, это была ужасная затея.

Но на самом деле все обстояло не так уж плохо. Разве трудно сделать несколько легких, может быть, смешных работ, чтобы успокоить этих немцев? Мало-помалу русские начали оттаивать. Сергей Волков с самого начала вел себя как джентльмен, он чувствовал неловкость перед немцами и готов был загладить ее. Он сделал огромную картину «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», на которой было сто ушей, расположившихся аккуратными рядами. Никола Овчинников, вернувшись из Парижа, приехал на дачу вместе с женой поужинать с немцами. Он сделал забавную, несколько китчевую, слегка небрежную инсталляцию. Свен Гундлах прибыл из Будапешта, триумфально размахивая своим каталогом, он высказывался по поводу всей этой советско-немецкой ситуации очень скептично, но каждый день приходил на Фрунзенскую и болтал с остальными художниками, пока те работали.

Он говорил, что обдумывает свой проект; в день открытия он отправился на Арбат, где работают уличные художники, и накупил у местных коробейников небольших картинок маслом, изображавших цветы на столе или зеленеющие поля, повесил их в ряд и снабдил надписью «Двадцать копеек». Вокруг его инсталляции пришлось установить красные бархатные ограждения, потому что советские посетители так и норовили украсть какую-нибудь из этих картинок; на работы других художников, конечно же, никто и не думал покушаться. Многие отмечали, сколько иронии в этой ситуации.

Вадим Захаров вернулся из Будапешта уже после открытия, но он прислал работу с очень подробными инструкциями относительно того, как и где именно она должна быть выставлена. Сергей Воронцов, который на немецкой части «ИсKunstва» выставил ничем не примечательную работу, на этот раз представил несколько очень хороших инсталляций, которые создал, в основном, совместно со своим другом Сергеем Шмаковым.

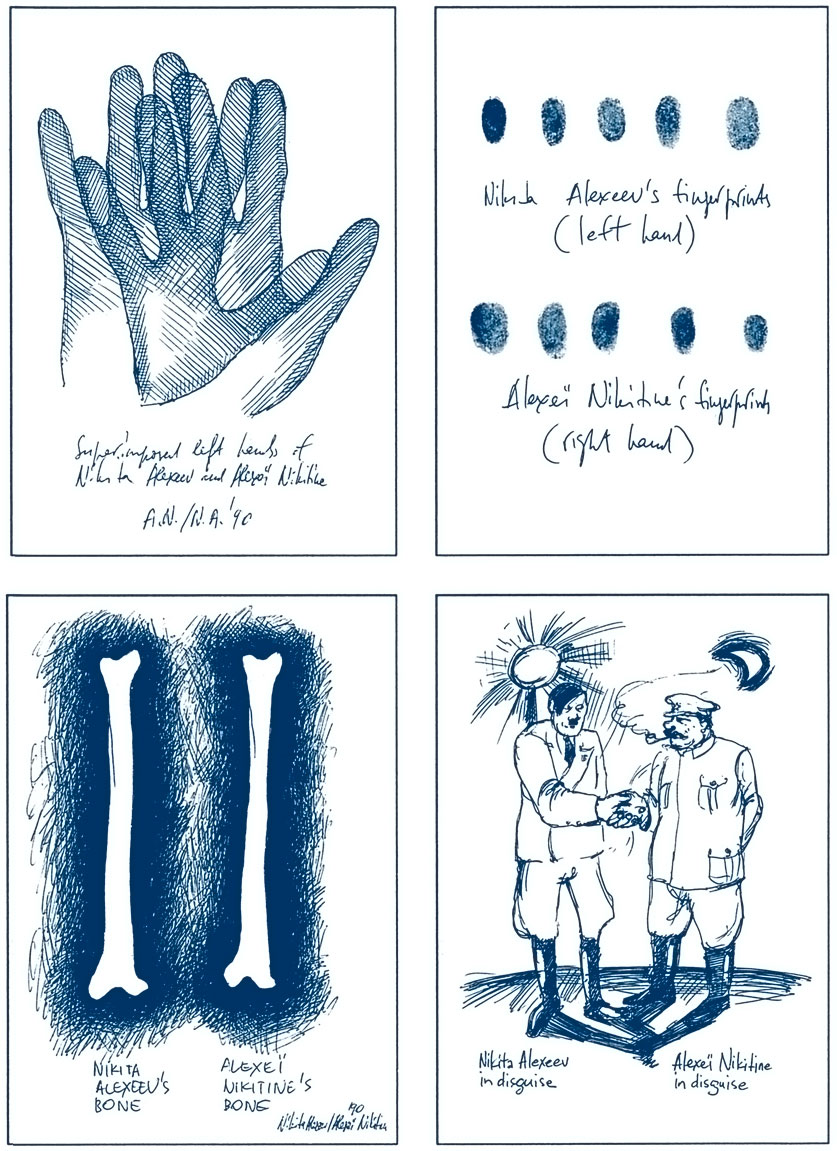

Никита Алексеев, Четыре работы Никиты Алексеева и Алексея Никитина

Никита, в парижских туфлях из зеленой замши, часто появлялся где-то во второй половине дня, сидел и многозначительно улыбался. Он говорил, что Никита Алексеев умер, а на свет появился его альтер эго, Алексей Никитин. «Ты, конечно, представляешь, что после Москвы я очутился в совершенно иных условиях, и мне пришлось объяснять самому себе, почему я здесь, что я здесь делаю и что я делал там, – поэтому я как бы разделился на две части, на двух человек». Во время всего пребывания в Москве он оставался Алексеем Никитиным, в котором порой проступал Никита Алексеев. Потом, в Париже, он говорил, что были недели, когда Никита Алексеев воскресал в нем, «наподобие возвращения Шерлока Холмса». Его инсталляция называлась «Рыба, кошка, кошка, рыба» и состояла из предметов, которые он привез из Парижа и которые в тот год совершенно невозможно было достать в Москве: там было немного стирального порошка, немного мелких французских монет, клетчатая скатерть, немного сахара и бутылка алкоголя. «Ужасное произведение», – сказал он мне позже.

Инсталляция Пригова мало чем отличалась от прошлогодних и весьма напоминала ту, что он представил на выставке «Москва – третий Рим», он вывесил ее и отправился с поэтическими чтениями куда-то в Сибирь. Ануфриева по каким-то личным причинам исключили из проекта, и он почти не показывался. А Костя вернулся из Будапешта уже после открытия, без работы и без всяких извинений, но с множеством пьяных историй.

Наконец все было готово. Хорошей выставка не стала. В большинстве своем работы советских художников были глуповатыми, плохо сделанными или небрежными, но, по крайней мере, выставка состоялась. Открытие являло собой интересный контраст по сравнению с берлинским. Присутствовали несколько дипломатов, художники и некоторые их друзья. Там были Костя и его жена Лариса, которую я видел впервые с прошлого лета. В своем первом материале о советском искусстве я написал, что Костя и Лариса – крошечные и какие-то кривые, это описание, хотя оно и не полное, все же нельзя назвать не соответствующим действительности[27].

Никита Алексеев в Париже, 1987

Сейчас, увидев меня, они ринулись ко мне, взялись за руки и стали водить вокруг меня хоровод, напевая: «Крошечные и кривые! Мы крошечные и кривые!» Была музыка, было несколько букетов, Лиза произнесла небольшую речь. Японских закусок не было. Все были оживлены и очень взволнованны, зал сотрясался от приветствий. Александр Косолапов, впервые приехавший в СССР после десятилетнего отсутствия, пришел на выставку со своей дочерью, которую не видел со времени отъезда. Впервые приехал на родину и Борис Гройс, уехавший в 1981 году. Там была Джейми Гембрелл, и Маргарита Тупицына, и немецкий арт-дилер Томас Крингс-Эрнст, который с важным видом сновал среди художников, предлагая некоторым из них подписать с ним контракт. Меня, как и всех остальных иностранцев, осаждали персонажи, говорившие: «Привет! Пойдем, я познакомлю тебя со своей школьной подругой, она специалист по русской антикварной мебели.

Ты можешь говорить с ней по-французски». Это продолжалось бесконечно, хотя там были люди, которых я не видел несколько месяцев и с которыми мне очень хотелось поболтать. Общение становилось все более активным. Потом в дальнем конце помещения несколько примолкли, потому что вошел Павел Хорошилов, тот самый человек из Министерства культуры, который два года назад сказал Лизе, что ее проект никогда не состоится. «Лиза, – произнес он с теплой улыбкой, – какая замечательная выставка! Прими мои поздравления! Как ты сумела все это замечательно устроить!»

За открытием последовал первый в сезоне праздник с шашлыком, и это было лучше всего. Спустя некоторое время я с воплем выбегал из помещения при одном слове «шашлык», но вначале был от него в восторге. Лиза наняла некоего Акопа – лаборанта или техника из Суриковского института, знаменитого своим искусством делать шашлыки. Акоп не присутствовал на открытии, потому что был занят подготовкой костра на Николиной Горе. Он добыл огромное количество баранины, которую разрезал на кусочки и замариновал. Не забывайте, что мяса мы не видели целую неделю, считалось, что его в Москве нет. Когда костер был готов, Акоп нанизал мясо на шампуры и пожарил его на открытом огне. В тот вечер на дачу съехались все, приехала даже Вика Кабакова, хотя Илья все еще был на Западе: художники авангарда не собирались вместе в таком количестве с тех пор, как открылись границы. Было очень много советского шампанского, было тепло и светло: была почти середина лета, а в этих широтах летом темнеет очень поздно. Некоторые пошли на речку купаться, остальные расселись вокруг дома. Георгий Кизевальтер всех фотографировал, может быть, на память, а может быть, чтобы документировать событие. Потом мы запели, а начав, никак не могли остановиться и пропели несколько часов подряд, это было попурри из советских армейских песен, немецких религиозных гимнов и американских детских песенок. У Сергея Воронцова был миниатюрный синтезатор, у Вернера Цайна – тоже, причем самой продвинутой модели, и они подыгрывали нам и задавали ритм.

Во всем этом было что-то нереальное. Такого количества еды мы не видели уже много дней, а Акоп все жарил, и жарил, и жарил мясо. Мы все давно объелись, мы ведь уже привыкли к недоеданию, вдруг, внезапно, – столько мяса, что можно есть, пока не лопнешь. Все вокруг рассказывали какие-то истории, все пересказывали друг другу свои приключения. Те из русских, кто никогда не был на Западе, время от времени спрашивали:

«А у вас тоже так празднуют?» И мы отвечали, что и так тоже. Там были знакомые лица и лица, мне неизвестные, многие из которых скоро станут знакомыми. Там был новый авангард, молодые художники, которые подружились со старыми авангардистами. Потом, когда большинство гостей разъехалось, остальные рухнули – кто на диван, кто на пол, кто в чужую постель. Спали все долго. Под утро мы услышали какие-то странные постукивания из-под пола и вышли посмотреть, в чем дело. Оказалось, что Костя ухитрился пролезть под дом и играл в полтергейст.

Мне нравилось на даче, но я понимал, что, оставаясь там, я становлюсь как бы частью немецкой команды, поэтому, когда на следующее утро Лариса сказала мне: «Может быть, ты поживешь у нас в Москве, как настоящий советский человек?», я решил согласиться. Вот так я попал в Фурманный, в мастерскую Кости с Ларисой, и, хотя время от времени я ночевал на даче или приезжал туда на выходные, до конца лета моим основным местом пребывания был Фурманный. Я стал свидетелем расцвета Фурманного, и этого я не смогу забыть до конца своих дней. Как будто я находился в самом центре мира, а мастерская Кости с Ларисой была центральной точкой этого центра. Зимой 1988/1989 годов западные туристы, жаждавшие купить в Москве произведения искусства, знали только одно слово: «Фурманный». С этим словом на устах они шли от метро «Красные Ворота» к дому в Фурманном переулке, между тем как люди, прославившие Фурманный, были к тому времени за гра ницей. Здание шло под капремонт, но кооператив, которому оно принадлежало, решил продать его военным, жильцов расселили, и, пока стороны договаривались об условиях сделки, здание пустовало. Даже Общество слепых перевели куда-то в другое место. Молодые малоизвестные художники быстро оценили выгоду этой ситуации и заняли пустующие комнаты. Их план сработал: сбитые с толку туристы в большинстве случаев были рады, что здесь есть хоть какие-то художники, и, уходя с картиной под мышкой, так и не могли припомнить, с кем, собственно, они хотели встретиться. Их успехи вызвали интерес других молодых художников, и к началу лета 1989 года в Фурманном работало более ста художников, так что он стал настоящим центром московской художественной жизни. Ушлые иностранцы шли сюда, чтобы познакомиться с советским искусством во всем его разнообразии. Когда семеро художников, изначальных обитателей Фурманного, вернулись из своих заграничных вояжей, они потребовали, чтобы им предоставили большие мастерские в центральной части здания, и заняли высокие места в иерархии Фурманного.

В Фурманный переехали близкие друзья тех первых семи художников и те, с кем они вместе выставлялись на Западе, – просто чтобы поддержать компанию: так там очутились Никола Овчинников, Сергей Волков и «Медгерменевтика». Перебрались туда и те, кто не был близкими друзьями семи первопроходцев, но знали их, и художники, у которых просто не было приличной мастерской, многие из них уже сделали себе имена (среди прочих можно назвать Жору Литичевского, Николая Филатова, Сергея Шутова и «Перцев»). Появились некоторые молодые художники, мечтавшие учиться у мастеров. Но большинство переехали в Фурманный, чтобы заарканить каких-нибудь арт-дилеров или галерейщиков. В результате здесь возникла некая саморегулирующаяся структура, нечто вроде совета кооператива: к весне 1989 года просто прийти и занять мастерскую было невозможно, если у тебя не было каких-нибудь знакомых среди обитателей Фурманного и если твою кандидатуру не одобряли все.

Николай Филатов, 1987

Георгий Литичевский на Чистопрудном бульваре, 1987

Здание на Фурманном было сквотом, незаконно занятым помещением. Но хотя власти и присматривали за тем, что там происходит, в правилах московской жизни произошли значительные послабления, так что никаких санкций к художникам не применяли. Тем не менее там наличествовали все минусы жизни в сквоте. Там не было телефона, потом Никола Овчинников умудрился как-то сделать отводку из другого дома и провести телефонную линию в свою мастерскую, этот телефон проработал около двух недель, а потом оттуда неслось только какое-то невнятное бормотание. Хотя воду и электричество полностью не отключили, все же их давали нерегулярно, на лестнице и лестничных клетках света не было. Мусор не вывозился, мусорные ящики отсутствовали, поэтому горы мусора постепенно росли и к июлю, в самую жару, выросли до невообразимых размеров – на каждом этаже скопились зловонные горы отходов, привлекавшие всех тех паразитов, которые обычно ассоциируются с разложением и гниением. Когда шел сильный дождь, первый этаж заливало, и там постоянно плавали какие-то полуразложившиеся отходы. Готовили в большинстве мастерских на сгоревших плитках где-нибудь в уголке, там не было холодильников, пили, в основном, из треснувших чашек или из грязных стаканов, в которых раньше мыли кисти. Часто в залитом бетоном дворе можно было встретить людей в военной форме, которые без всякой видимой цели подолгу там стояли. Газ был только в одной квартире, там его просто забыли отключить, поэтому горячая вода была только там, и частенько утром, закутавшись в Ларисин купальный халат, я брел через переполненный солдатами двор в соседний подъезд и взбирался на пятый этаж по темной лестнице, чтобы принять душ. Постоянно шли разговоры о том, что дом вот-вот снесут, – к октябрю, говорили одни, не позднее ноября, утверждали другие. В то время как одни пытались отстоять задние и официально оформить его как художественные мастерские, другие наслаждались жизнью в преддверии неминуемой катастрофы, они предпочитали говорить о себе как о жертвах продолжающихся гонений. Модно было высказываться в том смысле, что это место уже сделало свое дело, что его разрушение пойдет всем только на пользу и послужит дальнейшему развитию советского искусства. Между тем Лариса настаивала на том, чтобы аренда за помещение, пусть и символическая, была выплачена, для того чтобы здание простояло хотя бы лето, и она вынудила всех заплатить. Она была единственным человеком из старых обитателей Фурманного, кто обошел все мастерские и общался со всеми новичками.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Чем развлечься дома

Чем развлечься дома Моя жена считает практически все стороны американской жизни прекрасными. Ей нравится, когда в магазине складывают продукты в сумку. Она обожает бесплатную воду со льдом и картонные спички. Она считает доставку пиццы на дом главным критерием

Снова спасен… слава Богу, снова спасен (18 августа 2006 года)

Снова спасен… слава Богу, снова спасен (18 августа 2006 года) «Наше государство держит нас в постоянном страхе, в состоянии постоянного патриотического порыва, провозгласив введение в стране чрезвычайного положения. Всегда существовала какая-либо ужасная угроза дома или

Глава 12. Дома

Глава 12. Дома У девушки нет ничего своего, кроме чадры и могилы. Саудовская поговорка В международном аэропорту имени короля Халида, расположенном в двадцати двух милях от центра Эр-Рияда, нас встречал брат. Али казался очень озабоченным, он коротко проинформировал нас о

Дома

Дома Пришла Жена. Сообщил ей об увольнении. Она ничего не сказала по этому поводу, как будто ничего не случилось. Я предложил ей поесть. Отказалась. Она теперь вообще почти ничего не ест. Исхудала. Предложил показаться врачу. Говорит, в районную больницу идти бессмысленно, а

Дома

Дома Одиноко. Даже захотелось, чтобы Сын скорее перебирался к нам. Конечно, будет тесно – «коммуналка». Пусть! Зато люди будут. Все-таки свои. По вечерам чай вместе пить будем. Может быть, с Внуком язык общий найду.По телевидению как назло часто идут медицинские передачи.

Один дома

Один дома Увеличение количества одиноких горожан оказывает влияние на очень многое, начиная от роста ночной розничной торговли (к примеру, покупок отдельных порций куриного филе в час ночи) до стиля размещения и оформления столиков в вашем местном McDonald’s.Двадцать лет

Вопрос 3 Почему ты задаешь одни и те же вопросы снова и снова?

Вопрос 3 Почему ты задаешь одни и те же вопросы снова и снова? Это так; я всегда задаю одни и те же вопросы: «Какой сегодня день?» или «Завтра нужно идти в школу?». Я спрашиваю о подобных простых вещах снова и снова. Я повторяю вопрос не потому, что я чего-то не понял, — на самом

Вопрос 51 Почему ты повторяешь одни и те же действия снова и снова?

Вопрос 51 Почему ты повторяешь одни и те же действия снова и снова? Аутичные люди повторяют определенные действия не потому, что получают удовольствие от того, что делают. Наблюдая за нами, некоторые люди испытывают шок — порой им кажется, что они видят перед собой

Вопрос 52 Почему ты снова и снова делаешь то, чего не следует, даже после того, как тебя миллион раз попросили этого не делать?

Вопрос 52 Почему ты снова и снова делаешь то, чего не следует, даже после того, как тебя миллион раз попросили этого не делать? Сколько бы раз вы ни просили нас не делать чего-то, мы делаем это снова и снова. Мы прекрасно понимаем, о чем нас просят, но мы просто воспроизводим

Вопрос 53 Почему ты снова и снова совершаешь одни и те же действия?

Вопрос 53 Почему ты снова и снова совершаешь одни и те же действия? Мы, как одержимые, совершаем одни и те же действия не потому, что нам это нравится или мы этого хотим. Мы поступаем так потому, что сойдем с ума, если этого не сделаем. Совершая определенное действие, мы

ДОМА

ДОМА «Откуда вы?»На этот дежурный американский вопрос человеку моей биографии ответить нелегко. Вернее, нелегко ответить коротко, потому что вопрос не подразумевает получасовой исповеди. Надо назвать штат или страну. И я отвечаю: «Прага, Чешская Республика». Я жил в пяти

Я снова утонул в весне (дружеская пародия на стишок Григория Федорова «Я снова памятью в весне»)

Я снова утонул в весне (дружеская пародия на стишок Григория Федорова «Я снова памятью в весне») Теперь я весь живу в зиме. В кого б влюбиться? Хоть не пацан я (много лет), Успел жениться. Прощайте юности года! Меня бросали. И Мопассановы слова Спасут едва ли. Сейчас я папа

Снова дома

Снова дома Когда же мы, наконец, попадем в Москву? К концу своих разъездов советские художники задавали этот вопрос с той же горячностью, что и чеховские три сестры, однако они предвкушали не некое путешествие в неведомый мир блестящих возможностей, а возвращение к мирной,

Под крышей Дома № 2

Под крышей Дома № 2 ТелевЕдение Под крышей Дома № 2 СЛЕДЫ НА ТЕЛЕ О вещании «по понятиям» Метаморфозы пошлости Простота, которая хуже воровства, на нашем телеэкране по-своему прогрессирует, то есть на месте не стоит. Эволюционирует. Развивается. В направлении поиска

Снова вместе, снова в Ялте

Снова вместе, снова в Ялте 5-11 сентября в Ялте состоится XIV Международный телекинофорум "Вместе" . Его устроители, как и прежде, проведут два основных конкурса: «Телевизионные программы и фильмы» и «Телевизионные игровые фильмы». В отборочные комиссии, которые завершат