Немного истории

Немного истории

Мало кто из советских художников связывает начало новой волны советского художественного авангарда с Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года. Один художник сказал мне:

«Я знаю, что некоторые по традиции говорят, что наша история началась с Всемирного молодежного фестиваля. Но вообще-то она началась в двадцатых годах, с Малевича и Кандинского». Другое мнение: «Пусть некоторые и настаивают, что источником всего у нас является Всемирный фестиваль молодежи, я думаю, что наше искусство, как любое авангардное искусство, обязано тому, что происходило в России в годы сразу после рождения фотографии». Третий высказался так: «Конечно, то, что произошло в пятьдесят седьмом, было важным событием, но на самом деле наша история началась только где-то ближе к середине семидесятых. Все, что было до того, не имеет к нам никакого отношения». Я слышал и такое: «В некотором отношении наша история началась с перестройки». Или: «Наша история, как всякая история, началась в Месопотамии, а потом продолжалась, пройдя через пирамиды, через Ренессанс и Всемирный фестиваль молодежи». А еще один художник говорил: «Наша история не началась со Сталиным, но смысл наших работ начался со Сталина. Может быть, наша история началась с рождением Сталина».

Таким образом, мы вполне можем начать и с Всемирного фестиваля молодежи. Авангард 1920-х годов пропагандировал абстрактные идеалы коммунизма, работы авангардистов Новой волны пытались восстановить человечность, по которой проехался бесчеловечный сталинский каток, поэтому два этих течения, хотя в известной мере и связаны друг с другом, все же не находятся в непосредственном родстве. То, что происходило в России вслед за рождением фотографии, имело мало отношения к новым способам изображения и его функциям; в то время большую популярность приобрело жанровое искусство. Такие работы помогли сформулировать канон социалистического реализма, но они же, как и авангард более позднего периода, придавали достоинство мучительной и чреватой компромиссами повседневной жизни. Начать с 1970-х значило бы приступить к делу без всякой подготовки. Возможно, тогда и началось все самое интересное, но 1970-е нельзя понять, если не почувствовать хотя бы дыхание 1960-х. Размышлять о Месопотамии и пирамидах просто нет времени. Рождение Сталина, как рождение любого человека, – это появление на свет орущего младенца и отрезание пуповины, а годы его пребывания у власти – это черная дыра, лакуна в художественной истории авангарда, время, когда само творческое начало вызывало подозрения. И представляется вполне уместным взять за точку отсчета окончание сталинской эпохи.

Это подводит нас к Московскому фестивалю 1957 года. Знаменательно, что художники, которые в то время уже были взрослыми, считали его переломным моментом. «Сейчас это просто модно: притворяться, что фестиваль не имел никакого значения», – не раз говорили мне художники старшего поколения. Всемирный фестиваль молодежи и студентов был первым знаком того, что в сфере культуры сталинское время заканчивается, и это вызывало радость. Часто утверждают, что советские люди не знали об огромном разрыве между тем, как жили люди здесь и в странах, от которых они были отрезаны. «Все понимали, что все, производящееся в Советском Союзе, очень плохого качества, что система политического сыска очень плоха, что КГБ – тоже очень плохо. Об этом постоянно рассказывали анекдоты», – объяснял мне Свен Гундлах.

Как понимать, что во времена Сталина не было неофициального искусства? Говорить ли об этом периоде, как о некоей предыстории или как черной дыре? Наверное, неправильно считать, что в то время, когда официальные художники занимались производством агитпропа, во всем Советском Союзе не было никого, кто брал бы в руки кисть, или вырезал что-то из дерева, или набрасывал натюрморт на обороте конверта. Однако тогда не существовало кружков, объединявших людей, обсуждавших творчество друг друга и формулировавших общие идеалы или цели. Никто из этих неофициальных творцов не провозглашал свою работу делом жизни. Никто не создавал произведений, которые содержали бы откровенный, или тайный, или частичный намек на политику. Нельзя было пойти в магазин и купить холст и краски, чтобы тебя не спросили, что ты собираешься делать, собираешься ли ты прославлять государство, поэтому никто не покупал слишком много холста или слишком много краски. Старикам иногда сходило с рук, что где-то там по далеким деревням они рисовали пейзажи, но их работа не вписывалась в структуру официального советского искусства. Может быть, отдельные индивидуумы пытались воспроизвести традиции Малевича и Кандинского в этюдах, которые они прятали под кроватью. Но это вряд ли можно назвать «неофициальным» художественным движением в том смысле, который стали придавать этому выражению в 1960-х и 1970-х годах. В годы правления Сталина каждый понимал, что создавать работы, в которых пытаешься что-то сообщить, слишком опасно, слишком очевидной глупостью было даже задумывать такие работы, никто этого и не делал. Слишком сложно было хранить тайны. «То, что имело продолжение, – это идеи, – сказал Костя Звездочетов, – и они сохранились не столько в тайне, сколько в глубине». Великий авангардист Владимир Татлин, которому удалось избежать и тюрьмы, и высылки – судьбы большинства членов своего круга, – провел последние двадцать лет своей жизни, рисуя цветочки.

Все это отнюдь не означает, что люди не размышляли об искусстве или что не существовало семян эстетического диссидентства, которые начали прорастать сразу после смерти Сталина. Владимир Немухин, которому сейчас около семидесяти, вспоминал, как в 1944 году учитель закрылся с ним в классе, чтобы тайком показать ему работы Ван Гога и Ренуара. Другим старики рассказывали о художниках времен революции, о том, что такое кубизм, описывали работы Шагала. Традиция рассказа, говорения оказалась решающей в формировании ориентации московского концептуализма на текст.

Всемирный фестиваль молодежи пришел в страну, которая в течение практически тридцати лет была оторвана не только от окружающего мира, но и от собственного прошлого. Хрущевская «оттепель», неуклюжая и непоследовательная по меркам западных представлений о свободе, была событием невероятного масштаба для СССР, и Всемирный фестиваль молодежи был ее высшей точкой. Москву, словно какую-нибудь потемкинскую деревню, вычистили, чтобы выполнить задание Хрущева: превратить Москву в самый прекрасный город Земли. За одну ночь воздвигались памятники, и для того, чтобы придать им вид старинных, вокруг сажались деревья и устраивались газоны с травой. Все это делалось слишком поспешно, за несколько месяцев трава пожелтела, деревья увяли, а сами памятники, сделанные наскоро, из дешевых материалов, начали осыпаться или разрушаться. Но к тому времени фестиваль уже был в разгаре. В страну, которую лишь время от времени посещали дипломаты из-за рубежа, вдруг нахлынула иностранная молодежь, в большинстве своем идеалисты, верившие в коммунизм и приехавшие, чтобы посмотреть, как их утопические мечты воплотились в реальность. У советских людей от встреч с ними кружилась голова, они засыпали гостей бесчисленными вопросами, старались с ними подружиться. В следующем, 1958, году родилось огромное количество младенцев у незамужних матерей, многие из них были мулатами, их прозвали «дети фестиваля».

В то время невозможно было рационально объяснить, почему что-то было разрешено, а что-то – запрещено. Например, было запрещено носить узкие брюки или обниматься на улицах.

Но вместе с тем во время «оттепели» возникла новая поэтическая культура: неофициальные поэты Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский приходили к памятнику Маяковского и читали свои стихи. Люди узнали о джазе, некоторым даже удалось услышать рок-н-ролл. Хотя ни у кого не было пластинок, существовали глубоко законспирированные подпольные студии, в которых незаконно копировали контрабандные записи. Один человек рассказал мне, что у него была пластинка Майлза Дэвиса, сделанная на пленке для рентгеновских снимков.

«В то время, – сказал как-то Свен Гундлах, – можно было увидеть много такого, чего нельзя было увидеть, и услышать много такого, чего нельзя было услышать».

Влияние фестиваля на будущих художников невозможно переоценить. В американском павильоне были выставлены работы Джексона Поллока, потрясшие советских художников: настолько они были далеки от всего, что видели прежде. В других павильонах были представлены иные школы, иные направления развития художественной мысли Запада: Франция прислала работы Жоржа Матье, а Германия – Ханса Хартунга. Хотя в СССР еще были живы люди, которые помнили советский авангард 1920-х годов, новое западное искусство 1950-х, казалось, никак не было с ним связано, и традиции Малевича и Кандинского был нанесен урон появлением Поллока и ему подобных. И это при том, что радикальные работы советских художников 1920-х годов все еще пылились в запасниках советских музеев. Отсутствие старого авангарда было очень важным в формировании нового авангарда. «На самом деле, – рассказывал Свен Гундлах, – мы ненавидели наш старый авангард, потому что на нем было пятно коммунизма, он был запятнан революцией. Если мы пытались опираться на какую-то традицию внутри страны, мы обращались скорее к Дягилеву, чем к супрематистам, хотя позже, когда мы начали работать с разными стилями из прошлого, мы обнаружили, что Малевича как-то проще сделать».

На кого-то из художников увиденное на фестивале подействовало настолько, что они так и не сумели освободиться от подражательства. Некоторые, как, например, Анатолий Зверев, открыли для себя стиль, который воспроизводили потом всю жизнь. Но, скажем, Михаил Рогинский и Михаил Чернышев, разрабатывая новые идеи, очень скоро предложили свой – и очень богатый – вариант социалистического поп-арта. Лишь немногие из тех, кто войдет впоследствии в ряды нового авангарда, начали сразу же после фестиваля работать по-новому. «Там было слишком много разных направлений, и все это появилось одновременно, – объяснял Дмитрий Пригов. – В тот ранний период, который начался в 1958 году, все старались изучить и использовать все то, что одновременно появилось у нас перед глазами. В Россию идеи никогда не приходят по порядку, одна за другой. Обычно к нам идеи, которые развивались совершенно независимо друг от друга, приходят пачками, и у нас часто создается впечатление, что между ними гораздо больше общего, чем того, что их отличает друг от друга, и это нам мешает. Как, например, если бы кто-нибудь, не очень сведущий в египтологии, посчитал, что искусство времен Пятой династии и Восьмой династии выглядит совершенно одинаково, так и художники в СССР думали, что все движения, которые существовали в западном искусстве с начала двадцатого века, были вариациями одной и той же идеи. Поэтому каждый художник создавал свою собственную химеру, которая была основана на попытке работать с той единственной идеей, которую он воспринял, чтобы можно было впитать много влияний за короткое время. Позже, когда в очередной раз к нам одновременно пришли и поп-арт, и гиперреализм, и фотореализм, и концептуализм, опять было такое чувство, что все это – вариации одного стиля. Понадобились годы, чтобы понять, что было совершенно напрасно заниматься всеми этими вещами, такими новыми для нас, но такими надоевшими для всего остального мира, и только потом мы все-таки поняли, как в своем неверном представлении о едином стиле мы открыли общность всех этих направлений, а не их различие. И тогда мы поняли, что эта общность тоже важна, когда она понята как общность разрозненных идей».

Годы, последовавшие за Всемирным фестивалем молодежи и студентов, были бурными и хаотичными. Ощущался дух свободы, все постоянно экспериментировали – возникла экспериментальная поэзия, экспериментальная живопись. Стали переводить некоторых западных писателей, и они немедленно приобретали популярность, хотя читатели далеко не всегда понимали социальный или литературный контекст. Когда были напечатаны четыре тома полного собрания сочинений Хемингуэя, он стал всенародным любимцем, и многие пытались походить на него, отращивали бороды и носили большие толстые свитера. Очень популярен был и Брехт. Даже в рамках официальной живописи появились новые сюжеты, художники прекратили рисовать бесконечных рабочих и крестьян и начали прославлять представителей других профессий. Какое-то время на пике моды были геологи, потому что они жили вдали от цивилизации, в общении с природой, и – что немаловажно – были свободны от идеологических ограничений, кроме того, если геолог выглядел как Хемингуэй, это казалось совершенно естественным. Официальное искусство стало сентиментальным, такие художники, как Таир Салахов, ныне председатель Союза художников, нашли себя, рисуя портреты женщин, которые с тоской глядят куда-то в поле, или картины, изображающие трогательные обыденные сцены.

Неофициальное искусство было повсюду, оно, как Протей, принимало тысячи разнообразных форм, и хотя оно не имело открыто политического характера, но выходило далеко за пределы официального, и какое-то короткое время казалось даже, что почти нет границ дозволенному. Потом, в декабре 1962 года, Союз художников устроил большую выставку, где были представлены работы некоторых неофициальных художников. Все это было тщательно просчитано, на выставку пригласили Хрущева, предварительно предупредив его, что он встретится с ужасным, подрывным искусством, которое, как зараза, проникло в страну и которое необходимо полностью уничтожить. Хрущев, конечно же, был обывателем, у него не было собственных взглядов на искусство, и он поверил на слово представителям консервативного руководства Союза. Художники, которых пригласили участвовать в выставке, догадывались об этой не очень-то и замаскированной интриге, но приняли мужественное решение все равно выставляться. Когда Хрущев увидел эти работы – большинство из них были ближе к Джексону Поллоку, чем к социалистическому реализму, – он пришел в ярость и обозвал художников пидорасами (это было в его устах самое злобное и унизительное определение, в данном случае абсолютно неадекватное), дураками и предателями. Больше всего возмутили Хрущева работы Эрнста Неизвестного, члена Союза, который помимо официальных создавал экспрессионистские и сюрреалистические произведения. Неизвестный попытался возражать Хрущеву, их перепалка, заснятая на кинопленку, стала культовой в среде художественного авангарда.

Если целью неофициальных художников была реклама своего искусства, то они не могли бы найти для этого более эффективного способа: в каком-то смысле этот скандал был для них тем же, чем был для западного искусства скандал вокруг импрессионистов. «Но если импрессионисты нанесли оскорбление обществу, – пояснял Свен Гундлах, – то эти художники оскорбили власть, которую и так ненавидели все или, по крайней мере, все те, до кого неофициальные художники хотели достучаться». Эти люди годами дожидались того, чтобы к ним серьезно отнеслись официальные лица: добиться серьезного отношения к себе, даже как к врагу народа, было вещью немаловажной.

У многих из них потом были определенные трудности, а сам Неизвестный в конце концов эмигрировал в США, но никого все-таки не сослали и не посадили. Они даже стали в некотором роде знаменитостями – ведь они собственными глазами видели Хрущева, разговаривали и спорили с ним и остались в живых. И хотя сейчас помнят далеко не всех, их решение принять участие в выставке придало новый смысл идее неофициального искусства. Даже если кого-то из художников случившееся ввергло в уныние, появилось ощущение, что негосударственное искусство может быть мощным средством воздействия на умы.

Но с событий на выставке началось и подавление современного искусства в СССР, отныне оно существовало неофициально – в пределах относительно узкого круга и в условиях относительной секретности. Группа, которой с наибольшим успехом удавалось сохранять связь между своими членами во время «оттепели» и сразу после нее, называлась «Лианозовская школа», или «Лианозовская группа». Это название происходит от названия района в Москве, где, по случайному стечению обстоятельств, получили квартиры художники – участники группы. Это неприятная, неудобная для жизни московская промышленная окраина, населенная преимущественно рабочими. Художники, получившие здесь жилье, перезнакомились и начали работать вместе. Основными участниками группы были Оскар Рабин, Евгений Кропивницкий, Дмитрий Краснопевцев и поэты Генрих Сапгир и Игорь Холин. Позже к группе присоединились более молодые Лидия Мастеркова, Владимир Немухин и Дмитрий Плавинский.

Первые участники Лианозовской группы, а все они родились около 1925 года, в культурном и социальном отношении были маргиналами советского общества – еще до того, как стали художниками. Евгений Кропивницкий (чья сестра была женой Рабина) был сыном человека, учившегося с Эль Лисицким, великим авангардистом 1920-х годов, так что группа некоторым образом была связана с традицией старого авангарда. Однако работы лианозовцев всегда оставались фигуративными, и стилистически зачастую не слишком отличались от работ официальных художников, но сюжеты были совершенно иными: новостройки, которые сразу же разрушаются, обычные усталые люди, читающие лживые заголовки «Правды».

Они жили различными подработками, а свои главные вещи показывали в основном друзьям, что не помешало им приобрести известность. В СССР были либеральные художественные критики, следившие за тем, что происходит в неофициальной культуре, хотя публиковать им удавалось только статьи о художниках, признанных властями. Художники Лианозовской школы устроили квартирную выставку и пригласили на нее одного из таких критиков – Дмитрия Сарабьянова. На него выставка произвела большое впечатление, и потихоньку, из уст в уста, распространилась новость, что в Лианозове вызревает что-то интересное и серьезное. Приблизительно в это же время Александр Глезер, близкий к лианозовцам, начал собирать их работы. Позже он эмигрировал в Париж и увез с собой лучшее из существующих собраний Лианозовской школы. Он проявлял щедрость по отношению к художникам, но не был коллекционером в западном смысле. Он собирал работы и комментировал их, но не мог платить каждому художнику за каждую работу. Вскоре коллекционировать работы лианозовцев начал Георгий Костаки, великий собиратель советского авангарда 1920-х годов, и познакомил их с западными журналистами. Несколько работ были куплены западными коллекционерами, еще несколько приобрел Эдмунд Стивенсон, американец, женатый на русской, он был в Москве корреспондентом какой-то провинциальной американской газеты.

К концу 1960-х лианозовцы прочно заняли место в среде не обласканной властями художественной интеллигенции. Эта группа была богемной в западном смысле – с веселыми ночными посиделками, попойками, шумными эскападами.

Но в дни расцвета Лианозовской школы появилась другая группа – люди, не стремившиеся к публичности, не испытывавшие пристрастия к ночным попойкам и свободной любви, образованные интеллектуалы, того же поколения, что и лианозовцы, но пришедшие в неофициальное искусство несколько позже. Если со стороны лианозовцы выглядели как бродяги, то члены этой новой группы могли бы показаться солидными конформистами, нормальными среднестатистическими членами советского общества. У них были нормальные семьи и нормальные, благоустроенные дома, они много читали, хорошо знали классику. Они были честными и добрыми. Если художники Лианозовской школы в большинстве своем не получили художественного образования (многих из них в свое время отчислили из государственных художественных училищ), то представители новой группы получили хорошее образование, отлично знали теорию искусства и прекрасно владели разными художественными техниками. Они не следовали по стопам лианозовцев, но в каком-то смысле находятся в долгу перед ними: именно благодаря лианозовцам они приобрели свой статус. Возможно, если бы сначала не появились шумные радикалы, не появились бы радикалы тихие.

Первыми членами этой благопристойной группы были Владимир Янкилевский, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Эдуард Штейнберг, несколько позже к ним примкнул Эдуард Гороховский. Большинство из них были книжными художниками и членами секции графиков Союза художников, которая позднее стала своего рода клубом авангардистов. Таким образом, у них было стабильное социальное положение внутри советского общества, их признавал мир советского прикладного искусства, свободный от политики, которая ассоциировалась с официальной станковой живописью. Только их друзья знали, что они живут двойной жизнью, ведь они не оставляли занятий книжной иллюстрацией, даже когда их «подпольная» работа все больше поглощала их. «В конце шестидесятых, – вспоминала Ира Нахова, – они работали с восьми утра до глубокой ночи, иногда до рассвета, это было сродни религиозному акту. Их официальная работа была паузой посреди длинного дня».

Уже в то время знавшие Илью Кабакова ценили его исключительное художественное видение и признавали его духовным лидером группы, подлинным же лидером вначале был все-таки Владимир Янкилевский. Именно Янкилевский первым решил делать большие работы, организовывал обсуждения, которыми в начальный период больше всего была занята группа, и конкретизировал их. У Янкилевского была довольно большая по московским стандартам мастерская, и в конце 1960-х-начале 1970-х он начал заполнять ее абстрактными, жесткими, очень сильными работами. Масштаб этих работ и их количество стали примером для других художников, Янкилевский установил своего рода стандарт производительности. Он начал делать то, что он называл «гробы»: большие прямоугольные раскрашенные деревянные коробки, в которых находился какой-нибудь объект или объекты. Кабаков в то время работал с найденными объектами, Булатов и Гороховский писали эмблематические картины, Штейнберг занимался квазисупрематической живописью, а Пивоваров изготовлял имажинистские поэтические дневники. Все они пытались вынырнуть из волны нового, которая накрыла их во время фестиваля и после него. Пылкие споры не привели к подлинному единству группы, оно носило достаточно формальный характер, и объединяло ее членов по сути противостояние официозу. Сходство на смысловом уровне между их работами было, но внешнее полностью отсутствовало.

Люди, которых ныне прославляют, признавая их великими дарованиями старшего поколения советского искусства, нашли друг друга и оформились в некую единую группу в начале 1970-х.

Это было, когда Пивоваров уехал в Чехословакию, а Янкилевский начал отходить куда-то в сторону. Ядро новой группы составили Илья Кабаков, Эрик Булатов, Иван Чуйков и Олег Васильев. Булатов, Чуйков и Васильев были живописцами, все они пытались каким-то образом определить и изменить реальность вокруг себя. Но Кабаков был больше чем художник. Как описать Кабакова, как дать объяснение власти, которую он имел над умами тех, кто был рядом с ним, как дать понять широту его видения? Как объяснить, почему именно его стали почитать как источник любой новой идеи, которая рождалась у молодых художников?

Иван Чуйков. Без названия

Илья Кабаков не тот милый человек, каким кажется на первый взгляд. Он похож на сказочного персонажа: невысокий, коренастый, весь в улыбчивых морщинках, всегда щедр на похвалу другим и очень скромен по отношению к себе, настолько, что иногда даже удивляешься, действительно ли человек, с которым вы разговариваете, – тот самый Илья Кабаков. Кабаков никогда не говорит того, что он на самом деле думает. «Неплохо», – говорит он обычно, и это звучит как наивысшая похвала. Его любимое словечко – «гениально!», обычно оно означает, что он вообще ничего об этом не думает. «Гениально, просто гениально!» – восклицает он, весело хлопая в ладоши, когда видит нечто поистине ужасное[7]. Илья Кабаков всегда рад вас видеть, но точно так же он рад видеть всех остальных гениев, которых знает великое множество. Он невероятно щедр ко всем. Но в конце концов понимаешь, что его приветливость, его доброта, его энтузиазм – абсолютно непроницаемая стена. Даже художники, которые близко общались с ним по работе, смотрели на меня как на сумасшедшего, когда я спрашивал, чувствуют ли они себя близкими друзьями Кабакова. «Конечно, нет. Может быть, его жена – его близкий друг, но для нас не важно быть близкими. Нет, это понятие здесь неуместно».

Кабаков всегда выбирал для себя роль труса.

Он упорно отказывался принимать участие в акциях других художников, носивших открыто политический характер. Он приходил и стоял в толпе, но лишь пожимал плечами, когда его спрашивали, почему он не участвует в акции. «Я самый обыкновенный напуганный советский человек, – говорил он. – Я даже боюсь ходить по улицам. Не просите меня быть героем. Не предъявляйте ко мне таких требований. У меня нет сил, чтобы им соответствовать».

И тем не менее нет сомнений, что его идеи, развитые другими людьми, стали основой образа жизни всего круга неофициальных художников. «Трус» Кабаков научил всех вокруг себя быть смелыми, и он это знал, и все это знали. Его поза труса была абсурдом, так же как абсурдом было его восклицание «гениально!». Именно Кабаков знал сам и научил всех, что можно говорить все, что угодно, если никто не сможет за тобой угнаться, что нужно всегда заметать за собой следы, неважно, есть за тобой вина или нет. Кабакова никогда нет там, где вы рассчитываете его застать, и к тому времени, когда вы наконец попадаете туда, он уже куда-то упорхнул. Пока он рассказывает вам, что там, куда он уехал, не очень интересно, вы понимаете, что это самое интересное место на земле, так что вы следуете за ним, как за миражом в пустыне. Этот эффект не случаен: Кабаков выстраивает линии социальной и личной обороны путем мистификации – в работах и в жизни. Он как-то описал это как типично еврейский комплекс, заметив, что евреи, зажатые между другими народами, должны были в тайне сохранять живой свою историю и культуру, и с самых древних времен тайна была у них ключом для продолжения жизни. «Сам Кабаков, – сказал Никита Алексеев, – всегда был лишь отчасти внутри кабаковского круга».

В некоторых отношениях работы Кабакова так же трудно понять, как и его самого. Можно легко описать его рисунки или инсталляции, сделанные для западной аудитории, но невозможно постичь его творчество целиком. Пожалуй, лучшее, что можно сделать, это сказать, что каждый его карандашный рисунок, каждая мысль, сформулированная в разговоре, каждая картина, как и каждая улыбка, приоткрывают разные грани его мировоззрения. Работы Кабакова никогда напрямую не связаны с политикой. Они создают нейтральную зону вне политики в насквозь политизированном мире. Они повествуют об уходе от советской жизни в правду собственного существования. В его мире высшая доблесть и высшая мудрость – борьба с политической реальностью посредством полной аполитичности. Работы Кабакова – это возвращение человечности, в которой советская система своим гражданам отказывала, а не провозглашение новых сверхчеловеческих идеалов или гражданских прав.

До перестройки Кабаков в основном делал альбомы, хотя у него есть и живописные произведения, а в последние годы на Западе много занимался инсталляцией[8]. Что касается альбомов, они представляют собой книги без переплета, листы с иллюстрациями, иногда с крошечными обрывками текста. Такая форма идеально соответствовала замкнутой московской жизни Кабакова – альбомы можно было показывать друзьям, давать посмотреть, прятать, если кто-то охотился за ними, на худой конец, сжечь. В них Кабаков использовал практически те же самые ресурсы и те же навыки, что и в детской книжной иллюстрации, поэтому, когда он закупал материалы, никто не задавал ему лишних вопросов. Пустая белая страница или пустой белый холст – это нечто очень важное для Кабакова. Он как-то сказал, что мир – это огромное пустое белое поле, а мы существуем на крохотных островках цвета, в оазисах психической нормальности. Поэтому страницы его альбомов часто остаются полностью белыми, а крошечные фразы или изображения втиснуты куда-нибудь в уголок. В начале 1970-х Кабаков создал десять альбомов, ставших знаменитыми, под названием «Десять персонажей» (на основе которых впоследствии сделал инсталляцию «Десять персонажей» в Нью-Йорке). Каждый альбом заканчивается смертью того или иного персонажа, и это обозначено несколькими пустыми белыми страницами в конце альбома. Альбомы возникли, по-видимому, из стремления уйти от какого-то одного образа, из желания показать некую преемственность сменяющих друг друга образов. Кабаков дистанцируется от зрителя: каждый альбом является работой как бы не Ильи Кабакова, а некоей вымышленной личности, часто – самого героя работы. Но самое обескураживающее, что эта вымышленная личность в определенном смысле всегда одна и та же, вы никогда не встретите у Кабакова героя, который на глубинном уровне не вписывался бы в его схему. Меняется лишь поверхность, но Кабаков не работает на уровне поверхности. Или, наоборот, именно на этом уровне? Кабаков создает странные сложные характеры, а потом сообщает вам о них самые банальные вещи, посвящает целый альбомный лист тому, как они разливают чай, надевают пальто, входят и выходят в дверь. Его работа повествует о повседневной жизни, раздавленной идеологией.

Он предлагает сложные и одновременно простые вопросы. Когда вы наливаете себе чай, вы делаете это внутри идеологической тюрьмы, или в этот момент вы ускользаете от вездесущей диктатуры, при которой живете, и не является ли этот момент мгновением наивысшего могущества?

Его живописные полотна ставят схожие вопросы. Они тоже часто пустые, иногда к ним прикреплен предмет кухонной утвари или крючок для одежды. Некоторые содержат какие-то длинные списки, обрывки обычной повседневной болтовни. Чаще всего в них содержится банальный диалог, уплощенный до такого же сюрреализма, как у Ионеско: «Николай Иванович Ковин: Этот кофейник весь грязный. Мария Сергеевна Елагинская: Это Анны Федоровны». Вы чувствуете, что все слишком быстро и слишком просто, что простота эти работ недоступна вам, и вы начинаете думать, а не столкнулись ли вы с какой-то новой идеологией, такой же мощной, как сам коммунизм. В его альбомах всегда есть момент искупления, когда врывается яркий свет и все предметы предстают в их истинном облике, но его картины оставляют вас как раз накануне этого момента. И даже в альбомах это всего лишь мгновение. Как назвать такой взгляд – мрачным или искупительным?

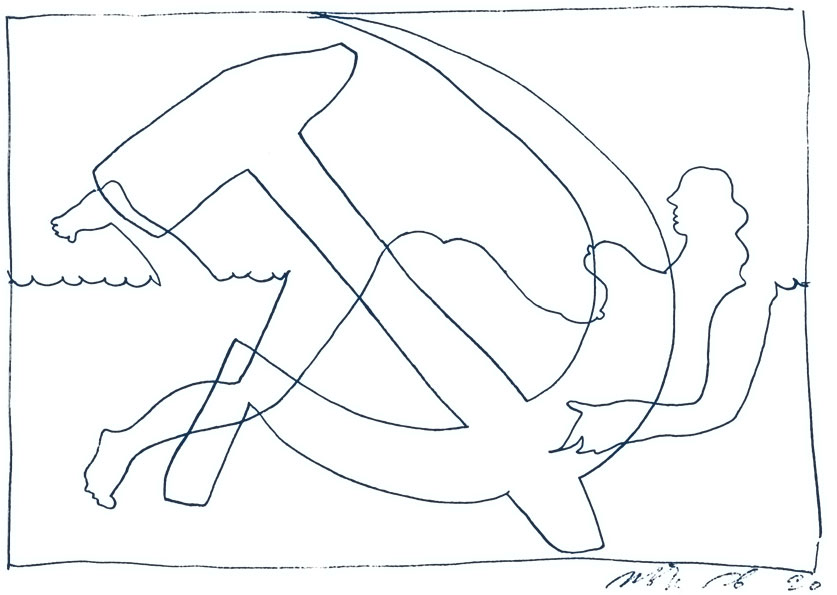

Илья Кабаков, Елена Наумовна Мороз: Чьи это крылья? Антон Михайлович Лещ: Я не знаю

В кабаковскую методу входит отрицание сложности собственных работ, о них всегда говорится, что они простые, простые, простые, и в них нечего объяснять, но это тоже типично кабаковская мистификация. Потому что Кабаков, как бы скромно он ни держался, всегда хотел, чтобы в нем видели гения, и стремился играть эту роль для своего окружения. В начале 1970-х одним из проявлений этой игры было постоянное упоминание загадочного Михаила Шварцмана в качестве своего учителя, своего гуру, величайшего художника двадцатого века. Было ли это обычное для «гения» преувеличение, или же нечто более сложное – трудно сказать. Шварцман – это реставратор икон, утверждавший, что его рукой водит ангел, что он пророк, что его картины – это не картины, а знаки небесных посланий. Шварцмановская мистификация была неким открытым вариантом мистификации кабаковской, но Кабаков ушел вглубь, в противовес шварцмановской прямоте. Работы Кабакова – небольшие, их легко спрятать, работы Шварцмана – масштабные, но вплоть до недавнего времени их никто не видел. На самом деле и самого-то Шварцмана люди круга Кабакова не видели, и многие думали, что это лишь легенда, одиннадцатый персонаж, для чего-то выдуманный Кабаковым. «Было модно говорить, – объяснял Никита Алексеев, – что все мы дерьмо, а вот Шварцман – великий художник.

С другой стороны, легко быть гением, священной коровой, когда тебя знают только по слухам. Сам Кабаков был еще более священным, но его знали все, и все были о нем очень высокого мнения».

Пока Кабаков и Булатов сидели друг у друга на кухнях, постепенно стала формироваться группа более молодых художников. Никита Алексеев, родители которого были близки с лианозовцами, с Краснопевцевым, стал чувствовать разочарование занятиями в художественном училище. Он был одаренным ребенком, в одиннадцать лет поступил в художественную спецшколу, учрежденную Сталиным для выращивания кадров для Союза художников и пополнения рядов официальной советской культуры. «Конечно, в то время мне было наплевать на искусство, – вспоминал Никита Алексеев, – но даже тогда мне не хотелось встраиваться в то, чем мы должны были там заниматься». К тому времени, как он стал юношей, «оттепель» закончилась, но он уже был достаточно взрослым и успел ощутить ее атмосферу, вкусить либерализма и почувствовать, как разнороден Запад, и сопротивлялся прерыванию контактов. В конце концов его исключили из училища, и он так и не смог вступить в Союз – даже в секцию книжных графиков, как Кабаков.

В 1969 году он встретил другого студента, молодого поэта по имени Андрей Сумнин, который взял псевдоним Андрей Монастырский. В свою очередь, Монастырский познакомился с Ирой Наховой, красивой девушкой с длинными светлыми волосами, которая училась живописи и на которой он вскоре женился, тогда ему было двадцать два, а ей – шестнадцать. Они сохраняли дружбу с Алексеевым, а позже подружились с художником Андреем Демыкиным и поэтом Львом Рубинштейном. Хотя никто из них не знал почти ничего о концептуализме, они работали, продвигаясь в сторону менее сложной версии кабаковской картины мира.

Так нарождалось второе поколение. «Мы были молоды, у нас не было денег. Это был маленький круг. Каждый журнал с Запада, каждая новая вещь, которую мы узнавали, были большой ценностью. Это было время установления контактов и обучения, – рассказывал Алексеев. – Меня интересовали Дюшан и Магритт и еще какие-то странные художники, которых я сейчас не помню. Я был очарован Айваном Олбрайтом, потому что американский журнал опубликовал о нем статью, и я ее случайно прочитал. Я понятия не имел о контексте, у меня не было никакого представления о том, что на Западе важно, а что неважно. А мы все в значительной степени ориентировались на Запад».

В то время советское правительство ежегодно издавало книги, в которых критиковался абстракционизм, сюрреализм, модернизм или еще какие-нибудь модные «измы», и становившиеся основными источниками познаний о том, что они ниспровергали.

В них неугодные работы описывались в мельчайших деталях, при этом критические выпады сопровождались черно-белыми иллюстрациями, расплывчатыми, но все же различимыми. Самым любимым изданием был «Модернизм», книга в белой обложке, где абстрактное искусство называли бредом. Знания, добытые по крупицам, дополнял случайный набор иллюстративных материалов, дошедших с Запада. Например, однажды кто-то увидел в букинистическом магазине большой альбом Пауля Клее. Никто не знал, как эта книга попала в СССР, возможно, какой-то турист забыл ее в гостиничном номере. Конечно, в то время Клее в СССР был запрещен, но заведующий магазином либо этого не знал, либо предпочел не заметить. Книга была слишком дорогая, чтобы кто-нибудь из художников мог ее купить, но они один за другим ходили в магазин, чтобы ее посмотреть. Примерно вот таким образом информация просачивалась в ряды советского художественного андеграунда.

Молодежь естественным образом стала общаться со старшим поколением. Когда в 1968 году Ира Нахова поступила в Московский полиграфический институт, друзья родителей решили познакомить ее, в качестве некоего поощрения, с «настоящим» художником. Это был Виктор Пивоваров. «Мне очень понравились его работы и он сам, и с самой первой секунды я поняла, что для меня начинается новая жизнь, что это совершенно новый мир. Может быть, я что-то и слышала о неофициальном искусстве, но я никогда не встречала прежде таких людей», – вспоминала Ира. Пивоваров из вежливости пригласил девушку заходить еще, и через несколько дней она пришла, а потом еще и еще. «И так наше знакомство как-то укрепилось – из-за моей бестактности, – вспоминала она. – Я даже оставалась у них ночевать, я подружилась с его женой, она была поэтом, и играла на сцене, и вообще была очень талантлива. Для меня их брак был неким прототипом идеального супружества, они казались мне абсолютно счастливой парой, во всех отношениях – в работе, в образе жизни, в самом складе личности».

Когда Ира познакомилась с Андреем Монастырским, она решила, что их совместная жизнь могла бы быть такой же, и она познакомила его с Пивоваровым, который, в свою очередь, ввел их в круг Кабакова. Так возникла связь поколений. Сначала молодые художники были похожи на учеников, собравшихся вокруг мастера; близость, чувство равенства, которые позже стали характерными для этих отношений, зарождались очень медленно. В конце концов отношения между Кабаковым и Монастырским сами по себе стали предметом искусства. «К концу семидесятых Монастырский был чем-то вроде Иоанна Крестителя для Кабакова, или Монастырский был Сыном по отношению к Кабакову – Богу Отцу», – говорил Свен Гундлах. Но в начале 1970-х все выглядело иначе. В глазах Кабакова Монастырский был очень молод, а сам Кабаков казался не столько одаренным, сколько хитрым, не подлинным художником, а каким-то ловкачом от искусства. «Какое-то время мы все так и думали, – рассказывала Ира Нахова. – Но мы ошибались. Мы воспринимали его иронические высказывания очень поверхностно и не замечали, что у него было гораздо больше чувства юмора, чем у всех остальных, того потаенного юмора, в котором и крылся смысл его работ. Он вел себя так, как будто был меньше, чем остальные, предан искусству, и мы принимали это за чистую монету».

Тем не менее влияние Кабакова начало сказываться практически немедленно. Иногда молодые художники посещали своих старших товарищей, но чаще они просто сами встречались, и их мир стал отражать мир других. Демыкин жил в том же доме, что и Андрей с Ирой, Никита Алексеев и Лев Рубинштейн жили по соседству, поэтому они встречались каждый день, позже к ним присоединились Георгий Кизевальтер и Маша Константинова, которая, помимо своей основной работы художника-иллюстратора, рисовала странных неоазиатских, так я бы назвал их, женщин. Каждый вечер художники показывали друг другу, что они сделали, и каждый вечер создавали что-то новое. Монастырский читал свои звучные стихи – в необычной, преувеличенно театральной манере, так что само чтение, его манера были так же важны, как и тексты. Художники часто наряжались в экстравагантные одежды, вместе пели, а иногда танцевали, но это были не столько вечеринки, сколько своего рода перформансы, хотя тогда название «перформанс» еще не было в ходу. Кизевальтер брал фотоаппарат и устраивал розыгрыши, например, однажды он спрятался в шкафу у Андрея в квартире и просидел там два часа, а потом выскочил с жутким воплем, перепугав присутствующих. Все, кто был каким-то образом связан с этим кругом, вспоминают этот период с огромной ностальгией, как время, когда все были немного влюблены и друг в друга, и в работы друг друга.

В начале 1970-х две эти группы постепенно сближались, и группа молодых художников начала более жестко самоопределяться. Это были годы, когда усилился интерес ко всякого рода мистике, годы подъема интереса к религии, но не столько к доктринам православия или иудаизма, сколько к некоей абстрактной метафизике. Сначала это была только тень идеи, постепенно становившейся все более важной, почти материальной, о том, что необходимо работать в области духовного. Само искусство неуклонно делалось все более эзотеричным, все более закрытым и, следовательно, все более элитарным. Все читали книгу «Восток на Западе», написанную Татьяной Завадской.

В ней рассказывалось о дзен-буддизме на Востоке и о художниках Запада, которые, по мнению автора, использовали идеи дзен в своем творчестве, – включая Джона Кейджа, Карлхайнца Штокхаузена, Густава Малера, Морриса Грейвза, Генри Торо и Чарлза Айвза. Прозападная ориентация группы проявилась в их интересе к Джону Кейджу и Марселю Дюшану, который уравновешивался растущим интересом к теоретическим изысканиям Малевича и Кандинского в области духовности в искусстве – их работы в то время ходили в художественных кругах в виде фотокопий. Художники изучали все, что можно было найти по дзен-буддизму, читали романы Германа Гессе и мистические тексты Карлоса Кастанеды. «Но вы должны были входить в наше сообщество, – объяснял Никита Алексеев. – Иначе вы ничего бы не поняли: не потому, что мы использовали какие-то непонятные слова или говорили на иностранном языке, но потому, что для своих разговоров мы выработали особый, непонятный чужому стиль».

Мария (Маша) Константинова, Этот ковер подчеркивает значимость могил героев

В это время создание произведений искусства как таковых стало в общем-то необязательным.

«Мы жили в стране, в которой заводы производили не товары, а словеса о промышленном пролетариате и его достижениях, – говорил Свен Гундлах. – Поэтому сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что концептуализм и советская культурная система были, в сущности, одним и тем же – они производили не вещи, но идеи вещей». Эрик Булатов однажды сказал: «Если посмотреть на мою работу "Портрет Брежнева в Крыму", вы увидите, что это хороший и точный портрет Брежнева, но его никогда не показали бы на официальной выставке: не потому, что он такой, какой есть, а потому, что это – моя работа». Сама по себе вещь не имела значения, ценность представляла идея и обстоятельства ее создания. В таком контексте само произведение искусства девальвировалось, но при этом превращалось в некий оккультный объект, искупительный и опасный. Об искусстве не говорили, потому что искусство было орудием Сталина и Сатаны, можно было только сказать: «Я тут делаю кое-какие штуки» и обязательно дистанцироваться от этих самых штук. Было принято говорить: «Посмотрите, какого ужаса я тут понаделал». Сами вещи были не более чем документацией продолжающихся непонятных чужому разговоров. Позже все это переросло в увлечение православием, – быть может, в связи с поисками более твердой и древней опоры, – и к середине и концу 1970-х это увлечение затронуло всех художников этого круга поголовно – евреев, христиан и всех остальных. Хотя Малевич был атеистом, религиозность видели и у него. Признавая, что его великим достижением был «Черный квадрат», все вдруг впечатлились крестом, который он однажды изобразил, и в течение нескольких лет рисовали кресты и другие религиозные атрибуты. Многие стали регулярно посещать церковь, Никита Алексеев, например, крестился в 1975 году.

В то время как эта группа все больше и больше замыкалась в собственном мирке, стал образовываться другой круг, в центре которого были художники Виталий Комар и Александр Меламид (они были немного моложе Булатова и Кабакова) и включавший Мишу Рошаля, Геннадия Донского, Игоря Лутца и Виктора Скерсиса. Эти художники не ждали своего часа за кулисами, не делали карьеры в официальном искусстве, втайне работая над совсем другими произведениями. Они начали свой путь в неофициальном искусстве еще будучи студентами, и, хотя были менее яркими и шумными, чем лианозовцы, все, что они делали, они делали открыто. Комар и Меламид не завуалированно, а открыто интересовались политикой и не боялись говорить о своих взглядах. У них не было времени на духовность и поиски тайных определений подлинного искусства, их интересовали политические анекдоты и всевозможные шутливые построения вокруг них. Комар и Меламид создали свой собственный стиль, который они назвали соц-арт, после того как кто-то из друзей сказал, что то, что они делают, похоже на советский поп-арт.

В основе соц-арта – использование изобразительных средств социалистического и коммунистического искусства для антисоциалистической и антикоммунистической деятельности. Кабаков, создавая свою образную систему, работал с пустым пространством, с существующими предметами повседневного быта, Комар и Меламид работают с существующими в культуре образами прославляющего себя государства. Вполне возможно, что эти художники смогли добиться большего, чем лианозовцы или другие представители неофициального искусства, именно потому, что они не пытались изобрести совершенно новый язык, но выбирали некий уже существующий в культуре язык и по-новому осмысливали его. Лучшие из произведений советского искусства, и тогда, и сейчас, созданы благодаря процессу переосмысления уже существующего, а не при помощи чистого изобретательства. Необходимо помнить, что, невзирая на Дюшана и Малевича, образная структура советского авангарда в гораздо большей степени сформировалась под влиянием сталинского искусства, нежели какого-либо другого источника.

Никита Алексеев на выставке «Битца за искусство» (Битцевский парк, 1986)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Немного об истории

Немного об истории Европа никогда не была государственным единством, культурным единством она была только условно. Едиными узами она была долгое время связана преобладающим в Древнем мире влиянием греко-римской культуры. Цивилизаторские достижения и основные

4.1. Немного истории

4.1. Немного истории Тем не менее ответ на вопрос, почему именно на 9 ноября «международная общественность» назначила «всемирный день борьбы с фашизмом» является ключевым к пониманию реальной проблемы и путей её разрешения.9 ноября 1918 г. кайзер Германской империи

К истории вопроса и немного о прогнозах

К истории вопроса и немного о прогнозах Вернёмся к законам эволюции и выживанию общественных структур. Обычно отношения между ними антагонистические, но если для выживания выгодно сотрудничество, — будут сотрудничать. То есть или станут выстраивать иерархию («кто в

Глава 1 Немного истории: Республика и Демократия

Глава 1 Немного истории: Республика и Демократия Демократия – это когда два волка и ягненок голосуют, что будет на ужин. Бенджамин Франклин, член Конституционного конвента, один из основателей государства Сегодняшние определения не ставят Демократию и Республику даже в

К истории вопроса, и немного о прогнозах

К истории вопроса, и немного о прогнозах Вернёмся к законам эволюции и выживанию общественных структур. Уже понятно, что обычно отношения между разными структурами антагонистические, но если для выживания выгодно сотрудничество, они будут сотрудничать. То есть, или

Немного истории

Немного истории Чтобы разобраться в вопросе, чем отличается генное оружие от биологического, стоит обратиться к истории. Впервые в военном деле биологическое оружие было использовано в 1346 году золотоордынским ханом Тохтамышем, который при осаде крепости Каффа в Крыму

Немного истории

Немного истории То, что до недавнего времени происходило в Интернете, иначе как «первобытным строем» назвать было нельзя. Все как положено. Суровые, в звериных шкурах пираты-питекантропы, приходили из леса в возделанные писательские сады, с корнем выдирали понравившиеся

Немного истории Некоторые обстоятельства катастрофы

Немного истории Некоторые обстоятельства катастрофы Ранним утром 30 июня 1908 г. на территории южной части Центральной Сибири многочисленные свидетели наблюдали фантастическое зрелище: по небу летело нечто огромное и светящееся. По словам одних, это был раскаленный шар,

Немного истории

Немного истории Вторая мировая война подхлестнула стремление правящих кругов Соединенных Штатов к установлению мирового господства. Для этого им и понадобилась эффективная разведывательная служба. В 1941 году, еще до вступления Соединенных Штатов в вооруженную схватку,

Эйяфьядлайёкюдль, Тамбора и другие – немного об истории вулканологии

Эйяфьядлайёкюдль, Тамбора и другие – немного об истории вулканологии Ещё один известный факт, который вряд ли кто будет оспаривать: от извержений даже обычных вулканов человеческая цивилизация находится в весьма сильной зависимости. Вспомним хотя бы недавнее

Немного истории

Немного истории Мало кто из советских художников связывает начало новой волны советского художественного авангарда с Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года. Один художник сказал мне:«Я знаю, что некоторые по традиции говорят, что наша история началась с

Немного истории

Немного истории В большинстве культур исторически мужчины имели значительно больше прав, чем женщины. Основные жизненные цели женщин в связи с этим находились сугубо в кругу семьи, рождения/воспитания детей. Говоря народным языком, треугольник

Немного истории

Немного истории Американские историки, публицисты и юристы обычно выделяют три основные особенности, которые будто бы характеризуют возникновение США и которыми определяется вся их последующая внутренняя и внешняя политика. Первая – состоит в том, что США представляют

Немного истории

Немного истории Пожалуй, впору сказать поподробнее о том, чего до сих пор доводилось касаться вскользь: о некоторых кажущихся «парадоксах» во взаимоотношениях империи ААК и лично «бриллиантового» Гарри с режимом апартеида. К примеру, как совместить официальную

Про «быдло», «элиту» и традиционализм (из истории истории)

Про «быдло», «элиту» и традиционализм (из истории истории) Тема естественного (или сверхъестественного) деления людей на устойчивые группы, отличающиеся по духовным запросам и другим видам специализации стара как мир. Тут можно вспомнить и Платона с его идеальным