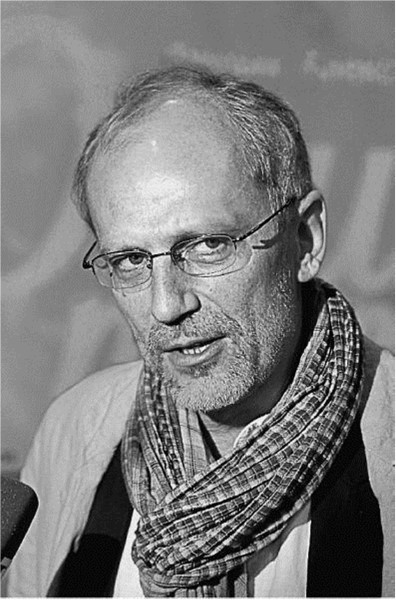

Александр Гордон телеведущий, актер, режиссер

Александр Гордон

телеведущий, актер, режиссер

В. ПОЗНЕР: Александр, я вас никак не представляю. Вы обычно как говорите? Журналист, телеведущий, режиссер?

А. ГОРДОН: Смотря кому представляюсь, но «журналист» не говорю никогда — я не журналист.

В. ПОЗНЕР: Значит, не журналист Александр Гордон. Вы, наверное, заметили, что в последние годы в России стало не модно употреблять отчества. Звонит совершенно незнакомый человек, который, может быть, в три раза тебя моложе, говорит: «Владимир?» Странно. За границей это будет либо месье, либо мистер, либо сеньор. Как обращаться к вам? Александр, Александр Гарриевич?

А. ГОРДОН: Меня можно называть Александром. Хотя я разделяю вашу заботу о потере отчества в нашей стране.

В. ПОЗНЕР: Я считаю, что это очень хорошая штука — отчества. Помню, когда я работал у Самуила Яковлевича Маршака, которому тогда было столько лет, сколько мне сейчас, а мне — двадцать два или двадцать три, он неизменно называл меня Владимиром Владимировичем, понимая, что я же не могу ему сказать «Сема». И всегда на «вы». Признак интеллигенции, конечно. У нас в начале программы всегда идет vox populi — вопросы, взятые у людей на улице, а также с сайта Первого канала.

ЗРИТЕЛЬ: Господин Гордон, как вы относитесь к тому, что на нашем телевидении русская культура представлена несколько в вульгарном виде? Вернее, освещается древнерусская культура в вульгарном виде. И что вы думаете вообще о будущем нашей культуры в связи с нашей исторической памятью?

А. ГОРДОН: Вопрос о древнерусской культуре или о нашей культуре?

В. ПОЗНЕР: Вопрос, видимо, о том, как культура показана на нашем телевидении вообще.

A. ГОРДОН: У нас преступление совершено давно. Борис Николаевич Ельцин создал канал «Культура», и я тогда уже утверждал, и сегодня не разубедился в этом, что это скверный шаг. Потому что, создав канал «Культура», он дал всем остальным каналам индульгенцию, возможность заниматься чем угодно, только не культурой. Но я всегда считал и считаю, что телевизор — это пусть и кривое, но зеркало, отражающее то, как мы живем. И если нет интереса к тому, что называется культурой, то она не появится и на телеэкране. Другое дело, что спекуляций, особенно вокруг древнерусской культуры, сегодня столько, что я уже несколько копий сломал на этом поле. Мы почему-то хотим быть лучше и древнее, чем мы есть на самом деле, и не умеем ценить прожитое, а все придумываем себе прежние истории, прежние биографии, чтобы ничего не делать, чтобы пожинать плоды несуществующих успехов прошлого.

B. ПОЗНЕР: Вопрос с сайта Первого канала. Александр Владимирович Жданько: «Александр Гарриевич, вы порой очень жестко, даже с издевательством и насмешкой, иногда переходящими некую грань дозволенного, задаете вопросы своим гостям. Это вы делаете для того, чтобы вывести их из себя?»

А. ГОРДОН: Я не очень хорошо понимаю, кто определяет грань дозволенного — господин Жданько или кто-то другой? Если программа авторская, то, полагаю, грань определяет автор. Часто сам тон и нацеленность вопроса — это, конечно, инструмент. И я не скрываю, этот инструмент у меня — один из главных в арсенале, называется он «провокация», потому как мне кажется, что это один из самых верных способов извлечь из человека то, что он тщательно в себе скрывает. И это такое небольшое увеличительное стекло, необходимое для того, чтобы поднести и сказать: «Ну, как? Покажись!»

В. ПОЗНЕР: Сергей Сергеевич Шадрин: «В одной из своих телепередач, а также в интервью «Российской газете» вы открыто заявили, что с целью избежания службы в Вооруженных силах СССР вы прошли обследование в психиатрической больнице имени П. П. Кащенко. Если установленный диагноз «психопатия» являлся сознательной фальсификацией, какую цель преследует бравирование этим уголовным фактом перед гражданами России, несущими в соответствии с Конституцией воинский долг?»

А. ГОРДОН: Диагноз я не сам себе поставил. Его поставили врачи, которые в этой больнице тогда работали. Чего греха таить? Я не хотел идти в Советскую армию. Я косил, но безуспешно — меня забрали в армию, я два дня отслужил. Меня отправили в Кащенко с городского сборочного пункта, который находился где-то в районе Нагатино. Не знаю, как сейчас относиться к этому — наверное, то был счастливый случай. Я уже сидел в очереди в парикмахерскую (a у меня были по той моде достаточно густые и длинные локоны) — меня должны были в прямом смысле слова забрить. И из этой очереди меня выдернул крик какого-то курсанта: «Кто еще не был у психиатра?» Я подумал, что это глас судьбы. Зашел в кабинет, там сидела очень пожилая женщина, которая, четырежды переспросив фамилию — она никак не могла понять, что это за фамилия такая, — стала шарить по делам, лежавшим на столе. А все дела были тонюсенькие, кроме моего. Там родовая травма, черепно-мозговая травма. И, увидев эту папку, она как-то отшатнулась и внимательно стала листать. Минут двадцать она листала, потом позвала на помощь невропатолога, и мне предложили альтернативу: либо я не смогу поступить в высшее учебное заведение, получить нормальную работу, водительское удостоверение и буду изгоем в обществе до конца своих дней, либо пойду служить. А я уже знал, что служить должен в стройбате на Байконуре — за нами приехали очень загорелые сержанты, — нам предстояло отстраивать стартовые столы после взлета ракет. Выбор был за мной, я его сделал. Две недели провел в клинической психиатрической больнице, мне поставили диагноз «психопатия со склонностью к сутяжничеству» и с тем выпустили в жизнь.

ЗРИТЕЛЬ: Александр, мне хотелось бы, чтобы вы общались с народом более простым, нормальным языком. Когда вы сможете это сделать? Когда из вас перестанут литься потоки желчи?

А. ГОРДОН: Два вопроса в одном. Мне кажется, изъясняюсь я достаточно просто. По крайней мере, избегаю сложной терминологии в своей речи. Может быть, она у меня несколько занудна. Я постараюсь исключать придаточные из длинных предложений. А что касается желчи — что выросло, то выросло. Если б я даже захотел быть другим, у меня это получалось бы только иногда и не очень честно. Если даже домашние жалуются на мою желчь, что же я могу сделать для незнакомых людей?

В. ПОЗНЕР: Виталий Алексеевич Коршунков: «Помнится, принимая участие в передаче Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой «Школа злословия», вы сказали, что не верите в Бога, не верите в существование души, даже чувства, с вашей точки зрения, есть рационализированная эмоция. То есть, как я понимаю, вы исключаете и не приемлете всякое духовное, а верите лишь в глубоко рациональный механизм человека и всей Вселенной. Скажите, с течением времени ваша точка зрения изменилась?»

А. ГОРДОН: Это очень вольный и неверный перевод того, что я говорил в той программе. Я говорил не об отсутствии Бога, а об оставленности Богом. О том, что, вне всякого сомнения (и для меня это становится с годами только яснее), мир этот не случаен, если не умысел, то какое-то усилие для его сотворения было применено. Может быть, это отсутствие таланта веры, может быть, еще что-то, но я часто пытаюсь себя убедить в божественном присутствии, и у меня это никак не получается.

В. ПОЗНЕР: А зачем вы пытаетесь? Какой смысл в этом?

A. ГОРДОН: Религия — это один из проверенных ответов на самые сложные вопросы жизни. И вместо того, чтобы пытаться заново ответить на эти вопросы, проще примерить на себя какой-нибудь религиозный кафтан, будь то кипа или православный крест.

B. ПОЗНЕР: Ну, это очень простые ответы. Хорошо будешь себя вести — попадешь в рай. Жизнь не кончается твоей смертью, а это лишь момент, на самом деле.

А. ГОРДОН: Меня эти ответы не удовлетворяют. И хотя я числю себя по культуре православным христианином и посещаю иногда православную церковь, с удовольствием общаюсь с ее представителями и немножко знаю ситуацию в этой организации изнутри, как мне кажется, — что иногда вызывает у меня озабоченность, а иногда приводит меня в бешенство, но и радует порой, — все-таки я считаю, что мы оставлены создателем, может быть, и для того, чтобы искать собственные ответы на эти проклятые вопросы, совершать непостижимый подвиг жизни самостоятельно.

В. ПОЗНЕР: То есть он поиграл-поиграл и решил «Ну, ладно»?

А. ГОРДОН: Я даже думаю, что он не заметил нашего создания — так получилось, просто случайно вышло.

В. ПОЗНЕР: Игорь Кудинов: «Вас часто называют циником и даже рекламировали в таком амплуа на радио, на котором вы работаете. Как вы к этому относитесь? Нравится ли вам это? Не кажется ли вам, что зачастую циник — это человек, оторванный от реальности, словно не признающий чужую боль, чужие страдания?»

А. ГОРДОН: Вопрос непростой, потому что мы сейчас запутаемся в терминологии. Надо определить, что такое циник сегодня. Я, конечно, никоим образом не последователь древнегреческого учения киников. А мой так называемый показной цинизм — это, во-первых, очень эффективный, как я заметил, способ защиты от приставания мира, особенно верхоглядства, направленного в мою сторону. А во-вторых, мне кажется, это замечательный профессиональный инструмент, потому что в нашем представлении циник — это человек, который не боится говорить то, что другие думают.

В. ПОЗНЕР: Хорошее определение, мне нравится.

ЗРИТЕЛЬ: В свое время вы рассказывали по телеящику о том, что в Америке скоро будет революция. Как сбываются ваши прогнозы? А то мы уж заждались.

А. ГОРДОН: Легковерный русский народ. У меня особые отношения с Соединенными Штатами Америки и с их политикой. Одно могу сказать: любое более-менее внятное обострение ситуации, связанной с внешнеполитическим и экономическим положением Америки, с моей точки зрения, неминуемо приведет к острому конфликту внутри страны — противоречий там достаточно, — который можно считать новой американской революцией.

В. ПОЗНЕР: Хорошо. Человек спрашивает (я опустил его фамилию): «Что вы думаете по поводу новых правил правописания? Таких слов как «йогУрт», «брачАщиеся» и «дОговор». И зачем это вообще нужно было делать?»

А. ГОРДОН: Как говорят филологи, они ничего не придумывают, а только отслеживают меняющуюся норму и закрепляют ее в словарях. Мне кажется, в данный момент они немножко поторопились закрепить эту норму, особенно касаемо слова «кофе». Однако я придерживаюсь той точки зрения, что любая сложная система, будь то язык или человек, не столько развивается, сколько деградирует. И от этого, видимо, чем моложе язык, тем он сложнее. Русский — пока еще достаточно молодой и очень сложный язык. Но мы неминуемо придем к такому же упрощению, пройдя весь тысячелетний путь, который прошли другие языки. И если он не станет мертвым языком, чего я очень не хочу, он станет очень простым — мы будем говорить на птичьем языке.

В. ПОЗНЕР: Какие языки вы считаете более древними, чем русский? Английский?

А. ГОРДОН: Более древним, чем русский, я считаю китайский язык.

В. ПОЗНЕР: Я не способен рассуждать насчет того, что он птичий сегодня по сравнению с тем, каким был в древности, — я этого не знаю.

А. ГОРДОН: Это язык тонический. Русский — силлабо-тонический, а китайский — тонический язык. За последние столетия в результате, видимо, культурной революции они потеряли 12 тонов, оставив только 6. Если прежде петь — а именно петь надо на китайском языке — было очень сложно (ведь это был язык аристократов), то сейчас поют все приблизительно одинаково. Эту реформу провели насильно, но в течение тысячелетия китайский язык постоянно упрощался. То же самое происходит с любым другим языком. Это общее правило для всех языков — для этого не надо знать китайский. И выяснил я это, прочтя внимательно работы Владимира Александровича Бердникова, который применил некий алгоритм для того, чтобы исчислить простоту или сложность любого языка. Он как-то удивился, почему как ни доходит до нас древний текст, то все либо талантливо, либо гениально. Почему ж сегодня этого меньше? Неплохую книжку под названием «Библия» оставили нам кочевники семитских племен, в том числе Ветхий Завет и некоторые другие книги, Пятикнижие Моисея. Очень неплохие тексты оставили нам ребята из Месопотамии..

В. ПОЗНЕР: Я согласен с вами. Но я читаю Библию, естественно, не на греческом и, тем более, не на арамейском, а в переводе шекспировского времени и более современном. И мне гораздо больше нравится вариант короля Джеймса, то есть того времени. Это красивый английский язык — он более емкий. Но когда вы сказали про «аристократов» — мне это понятно, потому что аристократия и в России говорила иначе. Вы извините меня за слово «плебс», но плебс уничтожает язык. Народ никогда не уничтожает язык. Но плебс-то это делает?

А. ГОРДОН: С русским языком тоже произошла странная метаморфоза, прямо в нашем недавнем прошлом. Ведь современный русский язык, тот, на котором нас призывают говорить с телевизионных экранов, считая его нормой и хорошим тоном, — это детище Ломоносова. При этом, видимо, какие-то очень сложные детские воспоминания не позволили ему включить в корпус этого русского языка «северную говОрю» — совершенно самостоятельный, фантастический по силе и красоте русский язык, который сейчас мирно доживает свой век в Архангельской губернии и, может быть, частично используется русскими, населяющими Карелию. Его носителей становится все меньше и меньше. Ломоносов же за основу взял язык московский, великорусский и новорусский, южный говор вместо северного. Мы с вами разговариваем на этом сложносоставном, искусственном, по сути дела, языке. И если бы не Пушкин, который его облагородил, я не знаю, как мы управлялись бы с этим языком.

В. ПОЗНЕР: Да, Пушкин неплохо поработал. Теперь еще вопрос с улицы.

ЗРИТЕЛЬ: Может ли господин Гордон наедине с собой ответить на вопрос: какую цель он преследует в своей передаче? Что должно быть на выходе? Что именно он хочет сказать всем этим? Потому что часто возникает ощущение тупика.

А. ГОРДОН: Имеется в виду, наверное, программа «Гордон Кихот». Да, ощущение тупика — это именно то, чего я пытаюсь достичь в качестве эффекта. Я не сторонник учения сверхзадач, хотя у меня за плечами — классическая театральная школа, где сверхзадача — царь и Бог. Ведь мы живем в мире умирающего уже постмодерна, где насыщение смыслами и целями — дело каждого, кто потребляет этот продукт, в том числе и телевизионный. Но ощущение тупика, которое мы сами создаем, — мне кажется, что это задача, которую я выполняю. Другое дело, что, создавая это ощущение, я все-таки в следующий раз выхожу на бой, зная о неминуемом проигрыше, ощущая себя во многом виноватым в том, что пришла эта раздирающая мое сердце и душу так называемая культура, в которой мы живем сегодня.

Я всякий раз собираюсь и выхожу снова, поэтому, с одной стороны — это тупик, а с другой стороны — жить-то надо, значит, и драться надо.

В. ПОЗНЕР: На этом мы закончим с vox populi, теперь я буду задавать вопросы, которые мне приходят в голову. Диагноз, о котором вы сказали, — психопатия со склонностью к сутяжничеству — довольно жесткая вещь. Скажите, пожалуйста, это не противоречит тому, чтобы обращаться к очень большой, может быть, миллионной аудитории? Вы этот диагноз признаете как реальный?

А. ГОРДОН: Покажите мне хоть одного нормального человека, который работает на телевидении.

В. ПОЗНЕР: Еще вы сказали, что вообще людей недолюбливаете.

А. ГОРДОН: Людей я недолюбливаю — да, правда. И это мягко сказано.

В. ПОЗНЕР: Но вы к ним обращаетесь. Дон Кихот, чье имя вы посмели взять себе, любил людей — в этом нет никаких сомнений, можно перечитать книжку. Вы говорите, что недолюбливаете, при этом называете себя Кихотом, то есть человеком, готовым бороться со злом. Что вас толкает на это?

А. ГОРДОН: Давайте то, с чем я борюсь, будем называть злом только условно, потому что это зло лишь с моей точки зрения. Поскольку я заостряю авторство в этой программе до болезненности, то здесь мне мой диагноз на руку. Если есть какое-то количество людей среди аудитории, которые думают или чувствуют так же, — замечательно. Если нет, меня это не волнует. Попробую объяснить, в чем дело. Я руководствуюсь в телевизионной работе, раз уж это неизбежное зло в моей жизни (я этим деньги зарабатываю), двумя формулами. Первая: дело сделано — совесть чиста. То есть, если я делаю свою работу за деньги, я должен делать ее хорошо. Второе: исполняя эту работу, мне нужно жить еще чем-то. Я ведь как-то должен к себе относиться в жизни, это же не у станка восемь часов — отработал и ушел. Это преследует потом ежесекундно — нельзя появиться на улице или включить телефон и при этом не услышать некую реакцию на свои действия. Поэтому я сознательно иду на такое авторское обострение. То есть это «one man TV», если хотите. Такая заточенная личная позиция. А мешает здесь диагноз или помогает — я думаю, что в данном контексте скорее помогает.

В. ПОЗНЕР: Вы сказали, что для вас телевидение — это средство заработка, при этом неоднократно говорили, что вообще к телевидению относитесь негативно. И даже когда в детском саду какая-то воспитательница спросила вас: «Как объяснить ребенку, что такое хорошо или плохо по телевидению?», вы ответили: «Если телевизор не работает — это хорошо. А если он включен — это плохо». И все равно работаете на телевидении. Мазохизм какой-то. Нет?

А. ГОРДОН: Да, в какой-то мере. Но так сложилось, меня заставили обстоятельства. Из двух зол выбирают, как известно, меньшее. У меня была альтернатива очень простая: либо я в свои тридцать с небольшим лет продолжал бы работать в Бруклине в «Domino’s Pizza» пиццебоем, либо пробовал бы новое поприще, которое хоть как-то перекликалось с полученной здесь профессией. И становился телевизионным ведущим, заодно и диктором, заодно и редактором, заодно и монтажером, заодно и шофером.

В. ПОЗНЕР: И совсем за другие деньги. Все-таки там больше платили, чем за разнос пиццы?

A. ГОРДОН: Не совсем за другие. Триста долларов в неделю — согласитесь, это не предел мечтаний.

B. ПОЗНЕР: Маловато. Нет, в Нью-Йорке это совсем плохо. Шесть лет тому назад вы сказали, что ваша программа «для тех, кто брезгует телевидением. Брезгует из-за его неуважения к зрителю, из-за того, что ТВ держит его за дурака». Какая это была программа?

А. ГОРДОН: Она носила столь же скромное название, как и ваша, — «Гордон» и выходила на другом канале. Жила, которую там удалось нащупать, — это тоже случай. Меняющееся руководство канала вызвало меня и на освободившееся после Димы Диброва время и пространство предложило сделать программу, дав при этом карт-бланш. В результате появился очень странный формат, в котором я чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно, но который сначала, на выходе вызывал у людей либо недоумение, либо раздражение. Потом свыклись. И действительно, это было телевидение для тех, кто брезгует телевидением, — мне удалось привлечь к этой программе аудиторию, никогда телевизор не включавшую. Сарафанное радио передавало о том, что есть, оказывается, такое телевизионное пространство. И телевизор стали смотреть те люди, которые прежде этого не делали. Грешен.

В. ПОЗНЕР: Но вы понимаете, что телевидение зарабатывает деньги так же, как и вы, и, вероятно, у такой программы — я ее смотрел и очень хорошо помню — аудитория минимальная. Как вы считаете, телевидение все-таки должно иметь подобные программы? Пусть поздно, но все-таки?

A. ГОРДОН: Один канал отличается от другого «лица необщим выраженьем». Должен отличаться, по крайней мере. Есть такое представление, созревшее в последнее время, — мы называем его имиджем. Старое слово — «образ». У канала должен быть некий образ. Это, кстати, работает и для привлечения рекламной аудитории. Так вот, я думаю, что часть времени любой канал должен, обязан жертвовать на программы, которые, может быть, и не соберут рекордной аудитории, но создадут ему некий неповторимый образ. И я рад, что Первый канал, несмотря на то, что он Первый, иногда экспериментирует в этом направлении.

B. ПОЗНЕР: Это правда. Почему вы уехали в Америку? Вам было двадцать пять лет тогда — взрослый человек.

А. ГОРДОН: Ну, как взрослый? Я был достаточно инфантильным, у меня родился ребенок, девочке было полтора года. Я окончил театральное училище имени Щукина с полным убеждением, что театр меня отвратил, и актером я никогда не стану. То есть я оказался с маленьким ребенком на руках без работы и без профессии, но с изрядной долей авантюризма в крови. А в то время пошла эпидемия отъездов, и достаточно большое количество моих дальних и не очень родственников оказалось там. Я последовал их примеру.

В. ПОЗНЕР: Это была прямая миграция в Штаты?

А. ГОРДОН: Через Вену, Рим — как обычно тогда.

В. ПОЗНЕР: Сколько вы там проработали, прожили?

А. ГОРДОН: Семь с половиной лет.

В. ПОЗНЕР: Не особенно удачно, если речь шла о трех сотнях долларов в неделю?

А. ГОРДОН: Нет, триста долларов — я с этого начинал. А в конце события развивались иначе: я поссорился с руководством канала и после трех дней отчаяния на берегу прудика в Коннектикуте, где ловил карпов, потому что ничем другим заниматься не хотел, получил предложение от другого русскоязычного канала на втрое большую сумму. Он располагался уже в Нью-Джерси, в городе Форт-Ли. Потом я вел оттуда программу, которая продавалась здесь, в России, — «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И это давало уже очень приличный заработок. Можно было мечтать о домике в Коннектикуте. Но к тому моменту я понял, что эта страна — хороша она или плоха — живет совершенно другими представлениями и в другом ритме, с другими убеждениями, чем я. И как только появилась возможность вернуться не на пустое место, а уже ведущим телевизионных программ на канал, который тогда существовал (ТВ-6, держал его Эдуард Михайлович Сагалаев), я вернулся.

В. ПОЗНЕР: Вы стали гражданином США?

А. ГОРДОН: Да. И остаюсь.

В. ПОЗНЕР: Цитирую вас: «Знаю людей, которые абсолютно счастливы в Америке, но большинство начинает все-таки задавать себе вопрос: «А на хрена я уехал? Зачем это было нужно? Чтобы что?» Мне снятся кошмары о том, что я снова в Америке». Это преувеличение или нет?

А. ГОРДОН: Нет. Я достаточно хорошо изучил аудиторию, которая у меня была там. Назовем ее условно «Брайтон Бич» — то есть это люди среднего и старшего возраста, которые поддались, может быть, не тем настроениям, что я, не обладали известной долей авантюризма, но уезжали за лучшей жизнью. И через год-два-три-четыре, некоторые даже по прошествии более долгого срока, стали действительно задавать себе подобные вопросы, особенно когда здесь начались изменения к лучшему. И находили оправдание всегда только в одном ответе: ради детей. Теперь я вижу, как их дети в достаточно большом количестве возвращаются в Россию. Сначала работать — потому что находят себе выгодные места, будучи двуязычными, и немножко понимают культуру взятки в современной России. А потом остаются. Многие остаются. Парадокс? Да. Но повторяю: есть люди, которым Америка не просто пришлась по вкусу — они чувствуют себя там, как на Родине.

В. ПОЗНЕР: Если я вас правильно понимаю, Америка для вас — страна чужая, вы ее не любите.

А. ГОРДОН: Нет, я люблю Америку как пространство.

В. ПОЗНЕР: Но зачем вы сохраняете гражданство? Или вам просто выгодно иметь этот паспорт? Удобно ездить и так далее?

А. ГОРДОН: Это, во-первых, очень хороший проездной билет по миру, но с каждым годом он теряет такое свое значение. Все больше открывается россиянам стран для безвизового въезда, дай я старше становлюсь, меня уже ломает путешествовать так, как прежде. Но я не хочу оказаться отрезанным от этой страны, потому что у меня там ребенок, довольно пожилая мама, отчим, первая жена и энное количество родственников и друзей. Я прекрасно представляю, что будет, если я сегодня, как это записано в американской Конституции, перед лицом консула США откажусь от американского гражданства, — въезд в эту страну мне будет закрыт навсегда. Оно мне надо?

В. ПОЗНЕР: Это правда. В ответ на вопрос «Что такое родина?» вы говорите: «Это место, за которое ты, во-первых, отвечаешь. Во-вторых, место, за которое ты стал бы сражаться». И добавляете: «Вот за Америку я сражаться не стал бы». А по поводу России? Вы как-то сказали, что мы живем в период самых больших перемен вообще за всю историю человечества, грозящих социальными потрясениями. Но в России, утверждаете вы, есть люди, которые знают, как с этим справиться, и рано или поздно это знание станет общим. У нас есть фора на фоне абсолютной мировой беспечности. Что это за люди такие?

А. ГОРДОН: Волей случая я последние, наверное, пять — семь лет очень много поездил по России, по провинции. Ездил с определенной целью, а потом без нее, привыкнув к поездкам. Сначала я путешествовал с таким даже флером и кортежем, то есть был принимаем губернаторами — просто устроил себе так. После этого уже не было. Цель имел одну-единственную: разглядеть, назовем их условно, чудаков, на которых всегда стояла наша земля. Людей не безразличных, людей, получивших образование и на его основе составивших достаточно жесткое мировоззрение, за которое они могут бороться, и при этом понимают, что не одни живут на земле. Что в зону их ответственности входят не только самые ближайшие люди — семья и так далее, но и те, кто по каким-либо причинам не хочет или не может жить по-другому. По-другому — это значит хорошо. Что такое хорошо в российских условиях — отдельный разговор. Но вот эти энтузиасты — соль Земли. Кстати, на их плечах и на плечах им подобных после величайшей реформы 1861 года, когда был сломан многовековой уклад жизни в России, было создано Земство, вытянувшее страну из пучины крестьянских бунтов и мелких гражданских войн. Земские деятели построили в этой стране в разы больше, наверное, чем централизованное правительство, чем губернаторы и царь. Но это к слову. Так вот, я пытался не просто найти этих людей, а сформировать из них некую надежду и опору для создания гражданского общества в России. Мне представлялось, что выстроенная вертикаль власти работает у нас очень странно. По этой вертикали сигнал не проходит вниз. Например, вам нужно решить какую-то проблему на уровне местного самоуправления где-нибудь в Калужской губернии. Если самый большой начальник в Кремле начнет спускать по вот этой вертикальной трубе сигнал для того, чтобы внизу у него среагировали, то это путь в никуда. Единственный способ — это снять трубку и позвонить прямо туда, тогда дело будет сделано. Я никак не мог понять, что же такое, что ж за вертикаль у нас такая ржавая? Ну даже если это и вертикаль, даже если она и необходима, потому что у нас особые географические и исторические условия, особый народ, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый пути. Но ни одна вертикаль без горизонтали не выстоит. Не может это стоять без фундамента. И я пытался не то чтобы построить этот фундамент, а найти точки роста — путем коммуникаций, путем простого рассказа одному человеку о другом, о том, что он не одинок, что такой же есть в Архангельске или в Новосибирске, создать некую подушку надежности, что ли. И у меня ничего не получилось — по двум причинам. Первая: противодействие росту гражданского общества, исходящее от местных властей, почти повсеместно настолько велико, что справиться с этим не то что в одиночку, а даже при поддержке значительных чиновников, занимающих высокие посты в РФ, у меня не получилось. Может быть, это я бездарен, конечно, но не получилось ни у кого. И вторая: это, к сожалению, деньги, которые, так или иначе, приходится находить для осуществления целого ряда жизненно важных проектов в данных регионах. Они быстро развращают не тех людей, о которых я говорю, а тех, с кем они вынуждены общаться, потому что один в поле не воин. Развращают до такой степени, что я подумал и остаюсь при этом убеждении: у нас 90 % благотворительных фондов, так называемых некоммерческих организаций в стране — это люди, которые придумали себе в качестве работы помощь другим, получая за это приличные гонорары. До смешного доходило. Когда у меня была организация — общественное движение «Образ будущего», в ней работало несколько человек; часть из них была представлена добровольцами, часть сидела на зарплате. И меня вызывали в фискальные органы для того, чтобы спросить, почему я им так мало плачу денег. Я говорю: «Позвольте, это благотворительная организация. Они приходят на два часа в день, отдают свое время, я им за это плачу, потому что у одной — семья, у другой что-то еще, третья — профессионал высочайший, бухгалтер. Это у них хобби такое, они людям помогают». — «Нет, у вас в среднем по отрасли зарплата в пять раз выше, извольте платить такую же». Тогда я понял, что значит «в среднем по отрасли». Это, оказывается, отрасль у нас такая — помогать другим людям за хорошие деньги. Не знаю, я не справился.

В. ПОЗНЕР: Еще одно ваше высказывание: «Если население народом не станет, то России как страны не будет». А что требуется, чтобы население стало народом? Почему у других население — народ, а в России просто население?

A. ГОРДОН: Не везде, кстати, народ. Но помните, как Шатов говорил у Достоевского? Каждый народ до тех пор только и народ, когда признает своего Бога особенного, а всех остальных богов изгоняет без всякого сожаления. Это ортодоксальный путь — православно-ортодоксальный, у нас есть такие настроения сегодня и внутри церкви, и внутри общества, и даже в Кремле. Я говорю о другом. Я говорю о некоем общественном договоре, о некоем представлении о смыслах и ценностях, о некоем общем пространстве будущего. Горе тому кораблю, который не знает, куда он плывет, — нет ему попутного ветра. Если мы остановим 25, 30, 40, 1000 человек на улице и спросим о будущем России, мы получим 60–70–80 вариантов ответа. Это значит, что у нас не сложилось некоего желаемого пространства.

B. ПОЗНЕР: А как вы думаете, если это же сделать на улицах Парижа или Нью-Йорка, будет другой ответ?

А. ГОРДОН: Да, будет другой ответ, потому что в Париже (да и в Нью-Йорке, я думаю, после Французской революции в любом западном государстве ответят приблизительно то же самое) это идеалы свободы, равенства, братства, это экономическое, в первую очередь, процветание, это в последние годы добавившееся уважение к другим. Та самая толерантность, которую пытаются воспитать. И демократия. Вот устоявшиеся идеалы.

В. ПОЗНЕР: У нас есть демократия, кстати, на ваш взгляд?

A. ГОРДОН: И да, и нет. «Да» в том смысле, что какие-то демократические формы у нас назревают. И с кем бы я ни говорил из политиков, особенно из оппозиционеров, все живут надеждой на то, что влияние железной пяты все-таки ослабнет, потому что власть имущие понимают: отчасти внутренняя демократизация, тем более в политической жизни, будет на руку им самим. То есть оппозиция во всех развитых западных демократиях — это надежда и опора для партии власти, у нас пока это не так. Вот как только голоса за «Единую Россию» перестанут превышать планку 51 %, а остальные будут распределены среди целого спектра политических партий, я скажу: да, у нас наступила первая стадия политической демократии.

B. ПОЗНЕР: Но вы же сами — сторонник этой железной пяты или сильной руки. По крайней мере, вы так говорили. Цитирую: «Все идеи горбачевской перестройки — это, по сути, идеи Берии 1944–1945 годов. Все, что сделано в нашей тяжелой промышленности и космосе, обороне, не было бы сделано такими темпами, если бы не Берия». Дальше вы говорите совершенно странные вещи: «Он был примерный семьянин, как многие грузины, конечно, как 90 % мужчин, изменял супруге. Но несколько романтических привязанностей вряд ли заслуживают такого уж страшного осуждения». Александр, я свидетельствую, что при аресте Берии в его сейфе нашли коллекцию бюстгальтеров и трусиков женщин, которых брали с улицы. Я знаю фамилии женщин, которых преследовали, — Берия высматривал их из окна машины и требовал к себе. Я знал его вторую жену, которую он просто взял девочкой. Это был человек абсолютно без морали. Мне странны такие ваши слова. Или вы не в курсе?

А. ГОРДОН: Ну, может быть, я не в курсе, хотя у меня другие источники. Я общался и с сыном Лаврентия Павловича, и с покойным Яковлевым, который издал в своей серии документы, связанные с Берией. И я на самом деле, возможно, и перегибал палку, но только из-за одного: мне хотелось снять этот флер демонизации с Берии, потому что это касается и Сталина, и всех остальных — потому что, всякий раз демонизируя некоего политика в нашей истории, мы сваливаем ответственность с себя на него.

В. ПОЗНЕР: В этом я с вами совершенно согласен. Но все-таки вы — сторонник этой руки? Ведь и у Сталина, и у Берии рука была крепкая. И только что вы сказали — мол, когда снимется это давление. Где же вы на самом деле?

А. ГОРДОН: Демократия во всем мире пребывает в агонии. Демократия, как показал XX век, требовалась исключительно только для того, чтобы перераспределить все ресурсы мира в пропорции 10:1. Десятью частями всех ресурсов владеют десять процентов населения, девяноста процентам осталась одна. Демократия привела к тому, что это произошло легитимно. В результате выборов, некоторых войн, уложений, законов и так далее подобное перераспределение западному миру кажется легитимным. Но является оно таким или нет для третьего мира — это большой вопрос, иначе откуда мы встречаем такое «исламское» сопротивление? Это не исламское сопротивление, они тоже кушать хотят, вот и все. Демократия даже в США уже внутри стала мешать, особенно после 11 сентября. Гайки начали закручивать, а куда ее девать-то? Это ходовой товар. Ее предложили на экспорт, и есть куча шуток по этому поводу: «Да? Вы еще не демократия? Тогда мы идем к вам — с ракетами, бомбами, бушевской внешней политикой».

В. ПОЗНЕР: Вы имеете в виду Ирак?

A. ГОРДОН: Да, и Ирак в том числе, и Афганистан, и даже в какой-то мере разделение Югославии, как оно происходило тогда. Демократия на самом деле изжила себя в представительской форме. Изначально демократия — это демократия прямого голосования. Когда в городе, полисе не нашлось площади, на которой можно было собрать двадцать тысяч человек и услышать голос каждого, стали избирать представителей, и демократия начала загибаться — по многим причинам. Вот мы выбираем парламент, скажем. Даже если мы совершенно честно это делаем, даже если результаты выборов не подтасовываются, даже если это парламент, избранный народом, искажение воли народной неизбежно.

B. ПОЗНЕР: На этом мы закончим и перейдем к традиционным вопросам Марселя Пруста. Вопрос первый: вы поймали золотую рыбку — какие три желания загадаете?

А. ГОРДОН: Первым пожеланием были бы желания, а дальше — уже их исполнение.

A. ГОРДОН: Лукавство.

B. ПОЗНЕР: Какую черту вы в себе больше всего не любите?

A. ГОРДОН: Уныние.

B. ПОЗНЕР: А более всего цените в себе что?

A. ГОРДОН: Наверное, упорство в попытке получить ответы на вопросы — раз уж они возникли, то нужно на них ответить.

B. ПОЗНЕР: Кого из живущих вы более всего презираете?

A. ГОРДОН: Нет таких. Хотя могу назвать одного человека — это Гарри Каспаров.

B. ПОЗНЕР: Каким талантом вам хотелось бы обладать — из тех, которых у вас нет?

A. ГОРДОН: Литературным даром.

B. ПОЗНЕР: Какое ваше главное достижение? Без ложной скромности.

A. ГОРДОН: Я думаю, что все-таки фильм, который пока еще никто не видел и не знаю, увидит ли. Он называется «Огни притона».

B. ПОЗНЕР: Какой ваш любимый литературный герой?

A. ГОРДОН: Никогда не задумывался об этом. Наверное, Пьер Безухов.

B. ПОЗНЕР: А любимый фильм? Есть фильм, который для вас очень важен?

А. ГОРДОН: Да. Это фильм Георгия Николаевича Данелия «Не горюй» и фильм Марселя Карне «Дети Райка».

В. ПОЗНЕР: Последний вопрос. Вы ушли в мир иной, и, несмотря на все ваши размышления, попали к Богу. Что вы ему скажете?

А. ГОРДОН: «Не верю».

28 сентября 2009 года

* * *

Пригласив Александра Гордона в программу, я ни на что особенно не рассчитывал. Я знал его по программе «Суд идет», которую он вел с Владимиром Соловьевым и гостем которой я как-то был. Помню, что тогда в споре между ними (Гордон, кажется, играл роль прокурора, Соловьев — адвоката) я всецело был на стороне последнего, он казался мне и умнее, и симпатичнее. Так и хочется в связи с этим воскликнуть: «mea culpa!». Кроме того, я был поклонником программы «Гордон», которая и тогда была уникальным явлением на российском (да и не только) телевидении, и сегодня осталась таковой. Конечно же, прав Гордон, говоря, что телевидение не только должно показывать подобные программы, но и обязано делать это. Правда, он аргументирует свой посыл тем, что всякому телевизионному каналу необходимо создавать свой особый образ, это привлекает рекламодателя. На мой взгляд, этот аргумент вторичен. Всякий телевизионный канал, который выходит на массовую аудиторию, не просто должен, но и обязан заботиться об интеллектуальном уровне аудитории. Александр Гордон, скорее всего, не согласится со мной, посчитав меня неисправимым романтиком, а то и глупцом, но, как он сам говорит, ничего тут не поделаешь.

Итак, я не ждал от этой программы чего-то особенного, предположив, что она пройдет вполне заурядно. И ошибся самым кардинальным образом. По-моему, программа с Гордоном — одна из самых интересных: ее отличает необыкновенно высокий уровень интеллектуального напряжения, размышления, попыток сформулировать ответы на очень сложные вопросы. И еще в ней есть то, что я обожаю, — парадоксальность. Вот два примера:

1. Кому-нибудь приходила в голову мысль, что Борис Николаевич Ельцин, создав канал «Культура», тем самым дал всем другим каналам право игнорировать культуру? Я не считаю, что он преследовал именно эту цель, но, если подумать, то против интерпретации Гордона трудно возразить. И в самом деле, появление канала «Культура» оказалось своего рода индульгенцией, позволившей всему российскому телевидению «забыть» об этой важнейшей теме.

2. Довольно часто мне задают тот вопрос, который я задаю всем без исключения гостям моей программы: «Что вы скажете Богу, когда окажетесь перед ним?» Я отвечаю, что я атеист, и такая перспектива меня не волнует. Но если этот ответ не устраивает публику, я даю другой: «Я скажу ему: «Как тебе не стыдно?» Поскольку этот ответ многих не просто удивляет, но и шокирует, то я объясняюсь: «В Евангелии утверждается, что все происходит по Божьей воле. Это значит, например, что когда страшное цунами обрушивается на Японию, в результате чего гибнут двадцать с лишним тысяч человек, в том числе новорожденных детей, то это по Его воле. Коли так, то я и спрашиваю, как же ему не стыдно?» Но тут следует парадоксальное объяснение Гордона: мы оставлены Богом, чтобы могли сами разобраться во всем. Довод интересный, хотя и неприемлемый для меня, поскольку совершенно не обнаруживается никакой причинно-следственной связи, объясняющей, почему Бог нас оставил, даже (по Гордону) забыл о нашем существовании. Можно, конечно, возразить: «пути Господни неисповедимы», вернув тем самым дискуссию в русло веры, которая, как мы знаем, не требует доказательств.

В течение всей программы я не мог отделаться от ощущения, будто Гордон изо всех сил стремится создать образ человека неприятного, мизантропа, получающего истинное удовольствие от того, что шокирует публику. На самом деле за маской этого циника, отрицающего, по сути, все принятые добродетели, скрывается человек ранимый и страдающий. Циник, по его мнению, — это тот, кто не боится говорить то, что думают другие. Если это так, то циник — не просто правдолюб, но человек, готовый рисковать своим благополучием, ведь толпе ненавистен тот, кто разгадал и огласил ее потаенные и (чаще всего) мерзопакостные мысли.

Многие утверждения Гордона спорны, но все они интересны, заставляют задуматься:

«Вертикаль власти не выстоит без горизонтали — то есть без гражданского общества».

«Если население народом не станет, то России как страны не будет».

«Горе тому кораблю, который не знает, куда он плывет, — нет ему попутного ветра».

Но особенно запомнились его слова о том, что, демонизируя того или иного политика, мы сваливаем ответственность с себя на него. Это сразу напомнило мне о том, что я услышал от внука Коли. Он родился в Берлине, это вполне немецкий мальчик, который ходил в немецкую школу, где, в частности, изучал историю Германии. Я никогда не забуду его рассказ о том, как преподают им, немецким детям, кто виноват в нацизме: не только Гитлер, не только его приспешники, не только нацистская партия — виноват немецкий народ, который поддержал Гитлера и нацизм.

Когда-нибудь и в России, надеюсь, юных граждан будут учить не только тому, что Ленин и Сталин были злодеями, но и тому, что не они одни виновны в гибели русской цивилизации, не только партия коммунистов повинна в том, что пала связь времен, — виноват русский народ.

Пока писал этот комментарий, мне в голову вдруг пришли слова, которые, с моей точки зрения, совершенно точно характеризуют Александра Гордона: «Горе от ума».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Линкольн Гордон: вундеркинд из Гарварда и его преступления против человечества

Линкольн Гордон: вундеркинд из Гарварда и его преступления против человечества Линкольн Гордон (Lincoln Gordon) умер в декабре 2009 года в возрасте 96 лет. В 19 лет он с отличием окончил Гарвард, обучался в докторантуре и получал престижную стипендию Родса в Оксфорде. Первую книгу

Никита Михалков актер, кинорежиссер, общественный деятель

Никита Михалков актер, кинорежиссер, общественный деятель В. ПОЗНЕР: Никита Сергеевич, сразу несколько вопросов к вам. Андрей Лабазюк спрашивает: «30 марта 2009 года внеочередной съезд Союза кинематографистов переизбрал вас председателем Союза. Перед голосованием на

Великий еврейский актер и режиссер Соломон Михоэлс Стасенко Михаил, г. Одесса

Великий еврейский актер и режиссер Соломон Михоэлс Стасенко Михаил, г. Одесса Биографическая справка Михоэлс (настоящая фамилия — Вовси) Соломон (Шлоймэ) Михайлович [4(16).3.1890, Двинск (ныне Даугавпилс) — 13.1.1948, Минск], еврейский актер, режиссер, народный артист СССР (1939 г.),

Академик Александр Румянцев В НАУКУ НАС ПРИЗВАЛ АКТЕР БАТАЛОВ

Академик Александр Румянцев В НАУКУ НАС ПРИЗВАЛ АКТЕР БАТАЛОВ Академик Александр Румянцев – один из самых блестящих ученых-ядерщиков, который пользуется беспрекословным авторитетом в профессиональной среде. Много лет он возглавлял крупнейший в стране Курчатовский

Рут Гордон

Рут Гордон Американская актриса и сценарист.Рут Гордон Джонс родилась 30 октября 1896 г. в городе Куинси, в штате Массачусетс в семье капитана Клинтона Джонсона и его жены Энни Зиглер Джонс. Рут любила театр с детства и часто писала письма своим любимым актрисам в надежде

Актер Натан Филлион

Актер Натан Филлион Родился 27 марта 1971 года в канадском городе Эдмонтон, столице провинции Альберты – одном из первых поселений европейцев в Новой Франции. В середине ХХ века в окрестностях Эдмонтона открыли месторождение нефти, что неизбежно привело к стремительному

Актер Джон Уэртас

Актер Джон Уэртас Кроме Кейт Беккет, в 12-ом участке служат и другие выдающиеся копы. Двое из них – Хавьер Эспозито и Кевин Райан – стали закадычными друзьями Касла. В своих романах о Никки Хит писатель называет их «тараканами» – так же и в переводе, хотя по-русски им лучше

Актер Шеймус Девер

Актер Шеймус Девер У Эспозито есть напарник Кевин Райан, который не выглядит столь ярко и легко сливается с толпой, но в работе обладает не меньшей хваткой, чем Хавьер. Роль детектива Райана досталась актеру Шеймусу Деверу.Шеймус родился 27 июля 1976 года в городе Флинт, штат

Актер Рубен Сантьяго-Хадсон

Актер Рубен Сантьяго-Хадсон В любом подразделении есть свой начальник или командир. 12-й участок возглавляет капитан полиции Рой Монтгомери, роль которого досталась Рубену Сантьяго-Хадсону, известному не только как актер, но и как драматург.Рубен родился 24 ноября 1956 года

Актер Джеймс Бролин

Актер Джеймс Бролин Отца Ричарда Касла сыграл актер Джеймс Бролин. На самом деле, это псевдоним Крейга Кеннета Брудерлина. Он родился 18 июля 1940 года в Лос-Анджелесе, был старшим их четырех детей. Отец – строительный подрядчик, мать – домохозяйка. После рождения Крейга его

Актёр, режиссёр, учитель, друг

Актёр, режиссёр, учитель, друг Театральная площадь Актёр, режиссёр, учитель, друг ЭПИТАФИЯ Не стало народного артиста России Юрия Авшарова Это случилось в юбилейный день рождения А.П. Чехова, что по-своему знаменательно. Первые опыты Авшарова в режиссуре были связаны с

Карина РОМАНОВА: «На роль есть только один актёр»

Карина РОМАНОВА: «На роль есть только один актёр» Карина РОМАНОВА: «На роль есть только один актёр» ПРОФЕССИЯ - КАСТИНГ-ДИРЕКТОР Кино, как известно, искусство коллективное. Помимо режиссёра, сценариста, оператора в нём много других профессий, на первый взгляд

Николай БУРЛЯЕВ, режиссер, актер, президент “Золотого Витязя”

Николай БУРЛЯЕВ, режиссер, актер, президент “Золотого Витязя” Седьмой год живет Всеславянский кинофорум, являя пример того, как могут кинематографисты распорядиться своим, дарованным Господом, талантом, направив его на несение с экрана нравственных идеалов, на

Александр Михайлов. Русский актёр

Александр Михайлов. Русский актёр Фото: ИТАР-ТАСС "Мужики!" - так, по-простому, впервые обратился к многомиллионному зрителю великого СССР будущий народный артист России, кавалер ордена «За Заслуги перед Отечеством» IV степени Александр Яковлевич Михайлов как внезапный