5. Добро пожаловать в пустыню постидеологии

5. Добро пожаловать в пустыню постидеологии

Во время моего недавнего приезда в Калифорнию я пошел с моим словенским другом, заядлым курильщиком, на вечеринку к одному профессору. Поздно вечером мой друг, совсем уж не в силах терпеть, все-таки вежливо спросил разрешения выйти на веранду и закурить. Когда хозяин (не менее вежливо) сказал «нет», мой друг хотел было выйти на улицу и закурить там, но даже это было отвергнуто хозяином, который заявил, что публичная демонстрация курения может повредить его репутации среди соседей… Но что меня по-настоящему удивило, так это то, что после ужина хозяин предложил нам (не такие уж) легкие наркотики, и вот с такого рода курением никаких проблем не было — как если бы наркотики не были гораздо опаснее сигарет.

Безысходность современного консюмеризма являет собой очевидный пример лакановского различия между удовольствием и наслаждением. Если «наслаждение» (jouissance) для Лакана — это смертельный избыток по отношению к удовольствию, то оно находится за пределами принципа удовольствия. Другими словами, понятие plus-de-jouir (прибавочное или избыточное наслаждение) — это плеоназм, поскольку наслаждение само по себе избыточно, в отличие от удовольствия, которое по определению умеренно и которое можно регулировать. Таким образом, мы имеем две крайние точки: с одной стороны — просвещенный гедонист, который тщательно рассчитывает свои удовольствия, чтобы продлить их приятность и избежать ущерба, а с другой — собственно jouisseur [33], готовый в смертельном избытке наслаждения пожертвовать своей жизнью. Или, если говорить в наших социальных терминах, с одной стороны — потребитель, рассчитывающий свои удовольствия, хорошо защищенный от всякого рода беспокойств и других угроз здоровью, а с другой стороны — наркотически зависимый человек (курильщик или кто-то еще), стремящийся к саморазрушению. Наслаждение ничему не служит, и современному гедонистически-утилитарному «снисходительному» обществу стоит великих усилий интегрировать этот не(под)отчетный избыток в поле (под) отчетного. В связи с этим Ли Эдельман разработал понятие гомосексуальности, которое включает в себя этику «сейчас», безусловную верность jouissance, влечению к смерти, при полном игнорировании всякой связи с будущим и включенности в практический комплекс мирских забот. Гомосексуальность, таким образом, выступает как полное принятие негативного влечения к смерти, уход из реальности в реальное «всемирной ночи». В соответствии с этим Эдельман противопоставляет радикальную этику гомосексуальности характерной для большинства людей одержимости иметь свое потомство: дети суть «патологический» момент, который привязывает нас к прагматическим соображениям и, таким образом, заставляет предать радикальную логику jouissance {38}.

Первый урок, который можно отсюда извлечь, состоит в том, что необходимо отбросить суждение здравого смысла, согласно которому в гедонистическо-потребительском обществе мы все наслаждаемся: базовая стратегия просвещенного потребительского гедонизма заключается, наоборот, в лишении наслаждения его эксцессивного измерения, его тревожащей избыточности, того факта, что оно ничему не служит. Наслаждение терпят, даже побуждают к нему, но при условии, что оно является здоровым, что оно не угрожает нашей психической или биологической стабильности: шоколад — да, но обезжиренный, кока-кола — да, но диетическая, кофе — да, но без кофеина, пиво — да, но безалкогольное, майонез — да, но без холестерина, секс — да, но безопасный… Мы тут в сфере того, что Лакан называет дискурсом Университета, противопоставляемым дискурсу Господина: Господин доходит в своем потреблении до конца, он не ограничен мелочными утилитарными соображениями (поэтому есть определенное формальное сходство между традиционным господином-аристократом и наркотически зависимым человеком, сосредоточенным на своем смертельном наслаждении), в то время как потребительские удовольствия регулируются научным знанием, которое распространяется дискурсом университета. Обезкофеиненное наслаждение, которое мы, таким образом, получаем, есть видимость наслаждения, а не его Реальное, и именно в этом смысле Лакан говорит об имитации наслаждения в дискурсе Университета. Образцом такого дискурса могут служить многочисленные публикации в популярных журналах, которые доказывают пользу секса для здоровья: сексуальный акт подобен утренней пробежке, он укрепляет сердце, снимает напряжение, даже поцелуи благотворно влияют на здоровье {39}.

Лакан предлагает очень точное описание того, как функционируют родительские запреты: «В сущности, образ идеального Отца представляет собой фантазм невротика. По ту сторону Матери /…/ вырисовывается образ отца, который закрывает на желания глаза. Тем самым еще не открывается, правда, но уже намечается истинная функция отца, суть которой в том, чтобы объединить желание с Законом, а не противопоставить их» {40}. Запрещая сыновние выходки, отец в то же время не только втайне игнорирует и терпит их, но даже побуждает к ним. Так же ведет себя католическая церковь, которая сегодня старается не замечать педофилии. Необходимо связать эту интуицию с лакановской критикой Гегеля, который учил, что господин наслаждается, в то время как слуга работает, вынужденный отказаться от наслаждения: для Лакана, наоборот, наслаждение содержится только в том немногом, что было оставлено слуге господином, который закрывает глаза на небольшие нарушения со стороны слуги: «Наслаждение достается рабу легко, и его труд оно оставляет подневольным» {41}. Есть анекдот о Екатерине II: когда ей доложили, что за ее спиной слуги тайком воруют вино и еду, порой даже посмеиваясь над ней, она лишь улыбнулась, понимая, что бросая кусочки наслаждения, удерживает слуг в их в нынешнем положении. Фантазия слуги заключается в том, что он получает лишь кусочки наслаждения, в то время как господин наслаждается на полную — на самом же деле наслаждаться может только слуга {42}. Именно в этом смысле отец, устанавливающий запрет/закон, поддерживает желание/наслаждение: прямого доступа к наслаждению нет, поскольку само его пространство открывается пустотами внутри контролирующего взгляда отца. Негативное доказательство этой конститутивной роли Отца в выделении пространства для реально осуществимого наслаждения — это тупик современной снисходительности, когда господин/эксперт больше не запрещает наслаждение, а предписывает его («секс — хорошо для здоровья» и т. п.), тем самым в действительности его подрывая. Действительно, как сказал Фрейд в разговоре со своим близким другом Отто Бауэром, одной из ключевых фигур австрийской социал-демократии (и братом Иды — знаменитой «Доры» [34]): «Не пытайтесь делать людей счастливыми, они не хотят счастья» {43}.

Кажется, есть одно (или, скорее, два) исключение(я) в этом счастливом мире здорового наслаждения: сигареты (и, в какой-то мере, наркотики). По различным (в основном идеологическим) причинам оказалось невозможным произвести «снятие» удовольствия от курения в пользу другого, более здорового и полезного: курение остается смертельной привязанностью, и это качество затемняет все другие его характеристики (оно позволяет мне расслабиться, помогает завести дружеские связи). Ужесточение запрета на курение легко проследить по постепенным изменениям обязательных предупреждений на пачках сигарет: еще несколько лет назад мы обычно имели нейтральное экспертное заключение, вроде предупреждения Министерства здравоохранения «Курение вредит вашему здоровью». Теперь же тон становится все более агрессивным, смещаясь от дискурса Университета к прямому указанию Господина: «Курение убивает!» — ясное предупреждение, что избыточное наслаждение смертельно; кроме того, это предупреждение становится все громче, сопровождается жестокими фотографиями вскрытых легких, почерневших от смолы, и т. п.

Самый лучший показатель такого нового статуса курения — это, как обычно, Голливуд. После постепенного, начиная с конца 1950-х годов, упразднения «Кодекса Хейса» [35], когда все табу (гомосексуальность, откровенный секс, наркотики и пр.) оказались сняты, один запрет не только сохранился, но и был заново введен как своего рода замена множеству старых ограничений: запрет на курение. В классическом голливудском кино 1930-1940-х годов курение на экране не только было абсолютно нормальным, но даже выступало одной из главных техник соблазнения (вспомните, как в «Иметь или не иметь» Лорин Бэколл просит закурить у Хэмфри Богарта). Сегодня если уж кто закуривает на экране, то это точно арабский террорист или какой-нибудь другой преступник и антигерой. Рассматривается даже возможность использования цифровых технологий, чтобы стирать сигареты в старых классических фильмах. Этот новый запрет указывает на сдвиг в статусе этики: «кодекс Хейса» был сосредоточен на идеологии, на навязывании сексуальных и социальных норм, в то время как новая этика фокусирует наше внимание на здоровье: плохо то, что угрожает нашему хорошему самочувствию и благосостоянию {44}.

Здесь симптоматична двусмысленная роль электронных сигарет, функция которых — такая же, как у обессахаренного сахара. Это электронное устройство, которое имитирует курение табака, производя дымок, который при вдыхании дает те же физические ощущения, так же выглядит, а иногда даже имеет тот же вкус и то же содержание никотина, что и табачный дым, хотя и без того же запаха, и предназначен уменьшить риски для здоровья. Обычно электронные сигареты — это портативные и автономные цилиндрические устройства размером с шариковую ручку, оформленные так, что похожи на настоящие сигареты или сигары. Иногда их запрещают в самолетах, поскольку они демонстрируют поведение, отягченное зависимостью; иногда, наоборот, их продают в самолетах. Электронные сигареты трудно классифицировать и подвергнуть регулированию: являются ли они наркотиком? Или лекарством?

Но кто же этот Другой, чья «зависимость» — говоря прямо, чье выставленное на обозрение избыточное наслаждение — так сильно нас беспокоит? Это никто иной, как тот, кого в иудео-христианской традиции называют нашим ближним. Наш ближний по определению беспокоит нас, и эти «беспокоящие действия» («harassment») — еще одно выражение, которое хотя и отсылает к определенного рода действиям, функционирует довольно двусмысленно и служит идеологической мистификации. То есть какова внутренняя логика того, что воспринимается или переживается как «сексуальное домогательство»? Это сама асимметрия соблазнения, неуравновешенность желания и его объекта. Но на каждой стадии эротических отношений дозволена лишь двухсторонняя договоренность на основе взаимного согласия. Таким образом, сексуальные отношения лишаются сексуальности и становятся «сделкой», в смысле эквивалентного рыночного обмена между равными свободными партнерами, обменивающимися продуктом «удовольствие». Теоретическим выражением этой все возрастающей значимости удовольствия был сдвиг от Фрейда/Лакана к Фуко: от сексуальности и желания к десексуализированным удовольствиям, которые наделяются стремлением дойти до крайней точки грубой реальности. Показательно для этой десексуализации секса взрывное распространение порнографии в цифровых медиа: она обещает выдавать «все больше секса», показать там все, но получается всего лишь бесконечно повторяемая пустота и псевдоудовлетворение, то есть все больше и больше грубой реальности, от ожесточенного фистинга (любимая сексуальная практика Фуко) до прямого снаффа. Единственное удовлетворение, которое можно получить от такого сведения сексуальности к гинекологической демонстрации взаимодействия половых органов — это идиотское мастурбаторное jouissance {45}.

Все возрастающее значение политкорректности и рост насилия представляют собой, таким образом, две стороны одной медали: в той степени, в какой основная задача политкорректности — сведение сексуальности к взаимному договорному соглашению, справедливо замечание Жана-Клода Мильнера, что движение за права геев неизбежно достигает своей высшей точки в контрактах, где оговариваются крайние формы садомазохистского секса (обращение с человеком как с собакой на привязи, работорговля, пытки, вплоть до согласия на убийство) {46}. В таких формах добровольного рабства рыночная свобода договора производит собственное снятие: работорговля становится предельным утверждением свободы. Это как если бы основная идея лакановской работы «Кант с де Садом» стала реальностью самым неожиданным образом.

О двух вещах можно, таким образом, говорить уверенно. Во-первых, если бы сегодня Томасу де Квинси нужно было переписать первые строки его знаменитого эссе «Убийство как одно из изящных искусств», то он, несомненно, заменил бы в них последнее слово — «нерасторопность»: «Стоит только человеку не в меру увлечься убийством, как он очень скоро не останавливается и перед ограблением; а от грабежа недалеко до пьянства и небрежения воскресным днем, а там — всего один шаг до неучтивости и прилюдного курения» [36]. Во-вторых, проблема, которая здесь кроется, — это любовь к ближнему, и как всегда Честертон попал тут не в бровь, а в глаз: «Библия учит нас любить наших ближних, а также любить наших врагов; возможно, потому, что это одни и те же люди». Так что же происходит, когда эти проблемные ближние наносят ответный удар?

Хотя бунты в Великобритании в августе 2011 года были вызваны странной смертью Марка Даггена, общепринято считать, что они выражают более глубокое недовольство — но какого рода недовольство? Как и у поджигателей машин в парижских пригородах в 2005 году, у британских протестующих не было никаких явных требований. Здесь очевиден контраст с массовыми студенческими демонстрациями в ноябре 2010 года, которые тоже закончились погромами: у них-то были требования, связанные с непринятием реформы высшего образования. Именно поэтому трудно описать британские бунты в марксистских понятиях возникновения революционного субъекта; тут подходит скорее гегелевское понятие «сброда» — люди вне организованного социального пространства, не допущенные к участию в общественном производстве, способны выражать свое недовольство только в виде «иррациональных» вспышек разрушительного насилия — того, что Гегель называл «абстрактной негативностью». Может быть, именно в этом скрытая истина Гегеля, его политической мысли: чем дальше общество продвигается в создании хорошо организованного рационального государства, тем больше возвращается абстрактная негативность «иррационального» насилия.

Теологические импликации этой скрытой истины оказываются неожиданно далеко идущими: что, если конечный адресат библейской заповеди «Не убий» есть сам бог (Яхве), и мы, хрупкие люди, суть его ближние, предоставленные божественной ярости? Не встречаем ли мы часто в Ветхом Завете бога в виде мрачного чужака, грубо вламывающегося в жизни людей и сеющего разрушения? Когда Левинас писал, что первая реакция при виде ближнего — убить его, не имел ли он в виду, что она изначально отсылает к отношению людей с богом, поэтому заповедь «Не убий» — это обращенный к богу призыв контролировать свою ярость? Если иудейское решение — это мертвый бог, бог, который продолжает существовать только в качестве «мертвых букв» священных книг, Закона, нуждающегося в толковании, то вместе со смертью бога умирает именно бог реального, бог разрушительной ярости и мести. Название широко известной книги о Холокосте «Бог умер в Освенциме» [37] должно быть, таким образом, перевернуто: бог ожил в Освенциме. Вспомните историю из Талмуда о двух рабби, обсуждающих богословский вопрос; тот, что проигрывает в споре, взывает к богу, дабы тот явился и сам разрешил спор, но когда бог и правда является, другой рабби возражает, что работа творения уже давно завершена, так что богу теперь больше сказать нечего и надлежит удалиться, что тот и делает. В этом смысле Освенцим — это как если бы бог вернулся с катастрофическими последствиями. Настоящий кошмар наступает не тогда, когда мы оставлены богом, но когда бог оказывается слишком близко к нам.

Есть старая история о рабочем, заподозренном в воровстве: каждый вечер, когда он покидает фабрику, его тележка, которую он катит перед собой, тщательно досматривается. Охранник не может найти ничего. Она всегда пуста. Но в конце концов все раскрывается: то, что ворует рабочий, — это сами тележки… Охранники, занимавшиеся досмотром тележек на предмет их содержания, упускали то же самое очевидное обстоятельство, что и аналитики, рассматривавшие бунты на предмет их скрытого значения. Нам говорят, что события 1990 года, развал коммунистических режимов, означали конец идеологии: время больших идеологических проектов, реализация которых заканчивается тоталитарными катастрофами, прошло, мы вошли в новую эру прагматичной рациональной политики и т. д. Между тем если столь часто повторяемое общее место, будто мы живем в постидеологическую эпоху, имеет какой-то смысл, то он различим здесь, в продолжающихся вспышках насилия. Нет никаких особых требований, выдвигаемых протестующими: то, что мы тут имеем — это протест нулевого уровня, насильственный протест, который не требует ничего. При взгляде на социологов, интеллектуалов, комментаторов, которые все пытались понять и помочь, возникала ирония. Они отчаянно старались перевести протесты в привычные им понятия и за этим занятием еще больше запутывали ту ключевую загадку, что задали нам протесты.

Отнести протестующих к действительно ущемленным в правах, а также фактически исключенным из общества, конечно, можно, но все же они отнюдь не умирали от голода, не были доведены до состояния голого выживания. Люди в гораздо более страшной материальной нужде, не говоря уж об условиях физического и идеологического подавления, были способны организовываться в политические силы с ясной повесткой. Факт отсутствия какой-либо программы, таким образом, сам нуждается в интерпретации, он может многое сказать о наших политико-идеологических затруднениях: в каком мире мы живем, который прославляет себя как общество выбора, но в котором добиваться демократического консенсуса можно только с помощью безумных выходок? То печальное обстоятельство, что оппозиция системе не может выразить себя в виде реалистичной альтернативы или хотя бы осмысленного утопического проекта, но выражается только в бессмысленных вспышках насилия, — серьезное обвинение, усугубляющее наши трудности. Чему служит столь восхваляемая свобода выбора, если единственный выбор состоит в том, чтобы играть по правилам или предаваться (само)разрушительному насилию?

Ален Бадью размышлял о том, что мы живем в социальном пространстве, которое все более воспринимается как «безмирное» («worldless»). В таком пространстве единственной формой, которую может приобретать протест, будет бессмысленное насилие. Даже нацистский антисемитизм, каким бы чудовищным он ни был, открывал мир: он описывал критическую ситуацию, утверждая, что существует враг — «еврейский заговор»; он называл цель и средства к ее достижению. Нацизм раскрыл реальность таким способом, который позволял ее субъектам получить глобальное «когнитивное картографирование», включавшее в себя место для их осмысленного личного участия. Возможно, именно здесь надо поместить одну из главных угроз капитализма: хотя он глобален и охватывает весь мир, он поддерживает в строгом смысле «безмирную» идеологическую констелляцию, лишая значительное большинство людей каких-либо осмысленных когнитивных координат. Капитализм — это первый социально-экономический порядок, который детотализирует значение: на уровне значения он не глобален. В конечном счете не существует глобального «капиталистического взгляда на мир», нет в собственном смысле слова «капиталистической цивилизации»: фундаментальный урок глобализации заключается в том, что капитализм может приспособиться ко всякой цивилизации, от христианской до индуистской или буддистской, от Запада до Востока. Глобальное измерение капитализма может быть сформулировано только на уровне истины-без-значения, как «реальное» глобального рыночного механизма.

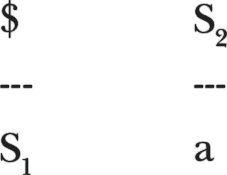

Именно поэтому и консервативная, и либеральная реакции на беспорядки в Великобритании оказались очевидно никуда не годными. Консервативная реакция была предсказуема: такому вандализму нет оправдания, надо использовать все необходимые средства для восстановления порядка, а для предотвращения дальнейших взрывов такого рода нужно отнюдь не увеличение толерантности и социальной помощи, а больше дисциплины, тяжелой работы и чувства ответственности… В этой картине произошедшего ложно не только игнорирование отчаянного социального положения, которое провоцирует многих молодых людей на такие вспышки насилия, но, что гораздо важнее, ложно и игнорирование того, в какой мере эти вспышки — подземное эхо основ самой консервативной идеологии. Когда, еще в 1990-е годы, консерваторы запустили свою печально известную кампанию «Назад к основам!», ее непристойное дополнение было ясно указано Норманом Теббитом [38], «никогда не останавливавшимся перед выставлением напоказ грязных секретов консервативного бессознательного» {47}: «человек есть животное не только социальное, но и территориальное; частью нашей программы должно быть удовлетворение основных инстинктов трайбализма и территориальности». Именно в этом и была суть кампании «назад к основам»: заново утвердить варварские «основные инстинкты», скрытые за видимостью цивилизованного буржуазного общества. И не встречаем ли мы во вспышках насилия те же самые «базовые инстинкты» — но не низшей ущемленной в правах общественной страты, а самой господствующей идеологии глобального капитализма. Еще в 1960 году, чтобы объяснить, как «сексуальная революция» снимает традиционные препятствия на пути к свободной сексуальности, Герберт Маркузе ввел понятие «репрессивной десублимации»: человеческие влечения могут быть десублимированы, лишены одежд цивилизации, и все-таки сохранить свой «репрессивный» характер — не тот ли это вид «репрессивной десублимации», который мы видели недавно на британских улицах? Иными словами, мы видим там вовсе не людей, низведенных до «звериной природы», а специфично историческую «звериную природу», производимую самой капиталистической идеологией, — нулевой уровень капиталистического субъекта. В XVIII семинаре (Le savoir du psychanalyste, 1970–1971», неопубл. [39]) Лакан играет с идеей особого капиталистического дискурса (или дискурса капиталиста), который таков же, как дискурс Господина, но первая пара в нем меняется местами: $ занимает место действующего лица, а господствующее означающее — место истины:

Соединительные линии остаются как в дискурсе Господина ($ — a, S1 — S2), но проходят они диагонально: в то время как действующее лицо — то же самое, что и в дискурсе Истерика, (разделенный) субъект, он адресуется не к Господину, а к прибавочному наслаждению, «продукту» капиталистической циркуляции. Как и в дискурсе Господина, «другим» тут является Знание Слуги (или, все больше, научное знание), над которым господствует подлинный Хозяин, сам капитал {48}. Насилие в британских пригородах не может быть, таким образом, списано на проблемы бедности и отсутствие социальных перспектив — к этому следует добавить разрушение семейных и других социальных связей, а также захваченность индивидов тем, что поздний Лакан окрестил с помощью неологизма «les lathouses» — потребительские объекты-гаджеты, которые притягивают либидо своим обещанием избыточного удовольствия, но в действительности воспроизводят лишь саму нехватку. Именно так психоанализ подходит к либидинально-субъективному влиянию новых технологических продуктов: «технология выступает катализатором, она расширяет и усиливает нечто, что уже есть» {49} — в этом случае, фантазматический виртуальный факт вроде частичного объекта. И, конечно, это меняет всю ситуацию: как только фантазия реализована, как только фантазматический объект непосредственно появляется в реальности, реальность перестает быть той же, что раньше. Посмотрите на индустрию секс-гаджетов: сегодня можно найти на рынке так называемый «Блок тренировки жизненных сил» — устройство для мастурбации, похожее на карманный фонарик (так что, если мы его носим с собой, оно нам не мешает): вы вставляете член в состоянии эрекции в отверстие наверху и двигаете устройством вверх-вниз до полного удовлетворения… Продукт выпускается в различных цветах, размерах и формах, которые имитируют все три основных отверстия для сексуального проникновения (рот, вагину и анус). Что в данном случае покупается — это взятый отдельно частичный объект (эрогенная зона), без неудобного дополнительного груза целой личности. Фантазия (сведения сексуального партнера к частичному объекту) здесь непосредственно реализована, и это меняет всю либидинальную экономику сексуальных отношений. Что же касается формы субъективности, которая подходит под такую ситуацию, то тут надо начать с «Чужеземца», знаменитого стихотворения в прозе Шарля Бодлера:

«— Что любишь ты больше всего на свете, чужеземец, скажи, — отца, мать, сестру, брата?

— У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.

— Друзей?

— Вы произнесли слово, смысл которого до сего дня остается мне неизвестным.

— Родину?

— Я не знаю, на какой широте она расположена.

— А красоту?

— Я полюбил бы ее охотно, — божественную и бессмертную.

— Может быть, золото?

— Я ненавижу его, как вы ненавидите Бога.

— Что же любишь ты, странный чужеземец?

— Я люблю облака… облака, что плывут там, в вышине… дивные облака!» [40]

Не являет ли собой этот «странный человек» портрет фанатичного поклонника интернета? Он одинок перед экраном, у него нет ни отца, ни матери, ни страны, ни бога: все, что ему нужно, — это цифровое облако, к которому подключено его интернет-устройство. В конечном итоге такая ситуация приводит, конечно, к тому, что сам субъект превращается в «облако в штанах», избегающее сексуального контакта как слишком вторгающегося в его личную сферу. В 1915 году Владимир Маяковский вошел в купе поезда и обнаружил, что его единственным спутником была молодая женщина. Чтобы избавить ее от замешательства, Маяковский представился, сказав: «Я не мужчина, а облако в штанах». Как только слова слетели с его губ, он понял, что это превосходная фраза для поэмы, и продолжил ее, написав свой первый шедевр, «Облако в штанах» {50}:

«Хотите — буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а — облако в штанах!»

Как, однако, такое «облако в штанах» вступает в половые отношения? Рекламная вставка в Hemispheres (журнале United Airlines) начинается со слов: «Возможно, пришла пора профессиональной поддержки ваших свиданий?» И дальше: «Аутсорсинг стал обычным делом для решения многих задач в нашей жизни, так почему же не использовать профессиональную помощь, чтобы найти кого-то особого? Мы специалисты в вопросах сватовства — это то, что мы делаем изо дня в день» {51}. Почему же не пойти до конца в этом направлении и после аутсорсинга ручного труда (и значительной доли вредных выбросов) в страны Третьего мира, после аутсорсинга (большинства) пыток диктаторским режимам (где соответствующие сотрудники, возможно, прошли подготовку у специалистов из США или Китая), после аутсорсинга нашей политической жизни административным экспертам (которые, очевидным образом, все менее и менее справляются со своими задачами — посмотрите на дебилов, которые соревнуются во время праймериз Республиканской партии), не подумать ли нам об аутсорсинге самой нашей сексуальной жизни? Зачем взваливать на самого себя заботу соблазнения со всеми потенциально неудобными ситуациями? После того как я и некая дама согласились иметь секс, каждый из нас указывает на молодого дублера, и, пока эта парочка занимается любовью (или, точнее, пока мы вдвоем занимаемся любовью посредством этих дублеров), мы можем спокойно выпить и побеседовать, а потом разойтись по своим углам, чтобы отдохнуть или почитать хорошую книгу. После такой дистанцированности от всего единственным способом восстановить связь с реальностью будет, конечно, грубое насилие. Между тем, не менее предсказуемо, левые либералы прилепились к своей мантре о заброшенных социальных программах и мерах по интеграции, мол, из-за этого молодое поколение иммигрантов оказалось лишено ясных экономических и социальных перспектив. Не удивительно, что вспышки насилия стали для них единственным способом выразить недовольство. Вместо того чтобы предаваться фантазиям об отмщении, нам следует попытаться понять глубинные причины вспышек насилия: можем ли мы себе представить, что значит быть молодым человеком в бедных и расово смешанных пригородах, заведомо подозреваемым и изводимым полицией, живущим в крайней бедности и в разрушенной семье, будучи не только безработным, но часто и нетрудоспособным, без надежды на будущее? В тот момент, когда мы понимаем все это, для нас становятся ясны причины, по которым люди вышли на улицы… Проблема с этим пониманием в том, что оно просто перечисляет объективные условия бунта, не учитывая его субъективное измерение: бунт имеет своей целью субъективное высказывание — без колебаний заявить о своем отношении к объективным условиям, субъективизировать их. Мы живем, однако, в эпоху цинизма, когда легко представить себе пойманного за грабежом и поджогом магазина участника протестов, который в ответ на требование объяснить причины его насильственного поведения вдруг начнет говорить как социальный работник, социолог или социальный психолог. Он назовет сокращенную социальную мобильность, отсутствие безопасности, недостаточный авторитет отца, нехватку материнской любви в раннем детстве — он знает, что он делает, но тем не менее делает это как в знаменитой песне «Ну, офицер Крапке» из «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна (на слова Стивена Сондхайма), где есть слова: «Преступность несовершеннолетних — чисто общественный недуг»:

«В семье не знать любви и ласки — что за дела?

Нет, мы — не подонки:

К нам ключ подбери —

Мы, в глубине души, добры!

Бьет мамку папка-бяка,

Мать — мучает меня.

Дед — старый "коммуняка",

В запое — вся родня.

Сестра моя — с усами,

Мой братец — "голубой".

Кем же мог я стать в семье такой?

/…/

Тюрьмой парнишку от недуга вылечить нельзя.

Зло пошутил с ним общественный строй:

Стал он — "общественно больной"!

/…/

Мне вкалывать велят!

Ведь стать могу — поправьте —

Никчемным, на мой взгляд!

Нет, я не враг народа,

Я просто — враг труда» [41].

Они не просто социальная болезнь, ведь они сами заявляют, что являются таковой, иронически выставляя различные объяснения своих жизненных трудностей (как их дают социальный работник, психолог, судья). Следовательно, бессмысленно взвешивать, какая из двух реакций на бунты хуже, консервативная или либеральная: как сказал бы Сталин, они обе хуже, и это относится также к предостережению, высказанному обеими сторонами, по поводу того, что реальная опасность таких вспышек насилия кроется во вполне предсказуемой реакции «молчащего большинства». Эта реакция (которую никак нельзя отбросить как просто «реакционную») уже проявилась под видом своего рода «племенной» активности: внезапный рост формируемых местными сообществами (турецкими, Карибскими, сикхскими) организаций самообороны, сформировавших собственные охранные подразделения для защиты приобретенной тяжелым трудом собственности. Соответственно, тут надо отбросить выбор — какую сторону занять в этом конфликте: защищают ли мелкие лавочники мелкую буржуазию от подлинного, пусть и насильственного, протеста против системы, или же защитники представляют собой подлинный рабочий класс, выступивший против сил социальной дезинтеграции? Насилие протестующих было в основном направлено против своих же. Сожженные автомобили и разграбленные магазины были не в соседних богатых районах: это все приобрела тяжелым трудом та самая страта, из которой происходят сами протестующие. Горькая правда ситуации состоит в этом конфликте между двумя полюсами ущемленных в правах людей: между теми, у кого все же получается крутиться в рамках существующей системы, и теми, кто слишком разочарован, чтобы продолжать делать это, и способен только наносить удары по другому полюсу своего собственного сообщества. Конфликт, из которого возникают бунты, таким образом, — это не просто конфликт между частями общества; это, в своей крайней форме, конфликт между не-обществом и обществом, между теми, кому есть чего терять, и теми, кому терять нечего, между теми, кто чем-то рискует в своем мире, и теми, кому нечем рисковать. Но что подтолкнуло протестующих к такого рода насилию? Зигмунд Бауман был прав, когда говорил о бунтах как действиях «ущербных и деградированных потребителей»: в большей степени, чем что-либо еще, бунты представляли собой потребительский карнавал разрушения, насильственно отыгрываемое потребительское желание, когда оно не в состоянии реализовать себя «обычным» способом (с помощью шопинга). Как таковые, бунты, конечно, содержат также долю подлинного протеста, своего рода иронический ответ потребительской идеологии, которой бомбардируют нас в повседневной жизни: «Вы призываете потреблять и в то же время лишаете нас возможности делать это нормально — раз так, мы будем делать это единственно доступным для нас путем!» Таким образом, бунты своеобразно выставляют истину «постидеологического общества», болезненно-осязаемо демонстрируя материальную силу идеологии. Проблема с бунтами — не в насилии как таковом, но в том факте, что это насилие не является подлинно самоутверждающимся — Ницше назвал бы его реактивным, не активным, это бессильная злоба и отчаяние, замаскированные под демонстрацию силы, это зависть под маской торжествующего карнавала).

Опасность состоит в том, что пустота здесь может быть заполнена религией, которая тут же найдет во всем смысл. То есть бунты необходимо поставить в один ряд с другим типом насилия, которое либеральное большинство сегодня воспринимает как угрозу нашему образу жизни: прямые атаки террористов и подрывы смертников. В обоих случаях насилие и контрнасилие завязаны в смертельный порочный круг — и то и другое порождают те же самые силы, которые они надеются победить. В обоих случаях мы имеем дело со слепыми passages a l’acte [42], когда насилие является имплицитным признанием в бессилии. Различие в том, что по сравнению со вспышками насилия в Париже или в Великобритании, которые были протестами «нулевого уровня» — вспышками насилия, произведенными без всяких требований, — террористические атаки совершаются от лица абсолютного Смысла, обеспечиваемого религией.

Но, возможно, арабские восстания дали пример коллективного акта сопротивления, которому удается избежать ложной альтернативы саморазрушительного насилия и религиозного фундаментализма?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ЧАСТЬ 1 Жулики, добро пожаловать во Францию!

ЧАСТЬ 1 Жулики, добро пожаловать во Францию! Скучнейшее предисловие Известно, что люди во все века, с младенческих лет развития человечества, делились на две категории: на тех, кто работал, и на тех, кто это заработанное воровал или отнимал насильственным путем. Я вынужден

Добро пожаловать!

Добро пожаловать! В Японии я подрабатывал гидом, сопровождая по стране русских туристов. Случилось так, что однажды вечером я расстался со своими клиентами на перекрестке Омотэ-сандо и Мэйдзи-дори с особенно большим облегчением: меня обуревали два желания. Причем оба

Добро пожаловать в Бразилию!

Добро пожаловать в Бразилию! «Худшее в этих поселках — это жуткое впечатление жизни на краю пропасти бытия в условиях, которые описываются как растущая часть «третьего мира» в Соединенных Штатах». Из высказывания Питера Эпплбома о трущобах «колонна», которые возникли

Добро пожаловать в жизнь, господа чиновники!

Добро пожаловать в жизнь, господа чиновники! Много разговоров о модернизации экономики. Позволю себе предложить несколько иной подход: модернизировать систему отношений власть – гражданин. Перейти на новый технический уровень общения, постараться свести к минимуму

Добро пожаловать в мир без Запада

Добро пожаловать в мир без Запада Наазнин Барма, «The National Interest», США«Налицо последовательные усилия восходящих держав по созданию параллельной многосторонней архитектуры, которая обходит стороной либеральный порядок и, скорее всего, самым фундаментальным образом

Итак, добро пожаловать в государственный детский сад

Итак, добро пожаловать в государственный детский сад В детском саду всё гораздо печальней, чем в школе. В детском саду детки маленькие, более уязвимые, более беззащитные, поэтому и терпят они там больше, чем школьники. В детском саду воспитатели могут не выводить по

Добро пожаловать в страну Логотипию

Добро пожаловать в страну Логотипию В своем стремлении создать спрос на товары, маркетологи теперь стремятся размещать рекламу повсюду. На сегодняшний день уличная реклама — это индустрия с годовым оборотом в 5 миллиардов долларов (и каждый год расширяющаяся на десять

Добро пожаловать в концлагерь

Добро пожаловать в концлагерь Российские власти с необыкновенным упоением бросились в объятия «всемирной цивилизации». Помимо экономических мероприятий, были и иные. Например, оккультно-шарлатанское сборище под громким названием «Российская академия информатизации»

Добро пожаловать в маркетинг нового поколения!

Добро пожаловать в маркетинг нового поколения! Не стоит удивляться тому, что поскольку потребители все чаще обращаются к рынку в поисках смысла жизни, работа маркетолога существенно меняется. Мы становимся арбитрами культуры и помощниками в поисках идентичности.В

Добро пожаловать, Капитализм!

Добро пожаловать, Капитализм! В декабре 1991 года был подписан указ о свободе торговли, а в январе 1992-го полностью отпустили цены. Следствием стала гиперинфляция. Экономика, практически полностью вышедшая из-под контроля правительства, страдала от финансовых спекуляций и

Итак, добро пожаловать в государственный детский сад

Итак, добро пожаловать в государственный детский сад В детском саду всё гораздо печальней, чем в школе. В детском саду детки маленькие, более уязвимые, более беззащитные, поэтому и терпят они там больше, чем школьники. В детском саду воспитатели могут не выводить по

Добро пожаловать в мир будущего!

Добро пожаловать в мир будущего! Искусство Добро пожаловать в мир будущего! ИЗО-ЛЕНТА Выставка под загадочным, а то и пугающим для многих названием «Decode: прикосновение к цифровому искусству» была впервые предъявлена городу и миру в Лондоне в конце 2009 года. Прошлой

Дикое кино: добро пожаловать в Цивилизацию Фильма

Дикое кино: добро пожаловать в Цивилизацию Фильма Дикое кино: добро пожаловать в Цивилизацию Фильма ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ Цивилизация Книги превращается в Цивилизацию Фильма. Книги привлекают немногих, а кино смотрят все. Сознание человека меняется. Оно становится

Добро пожаловать в реальный мир

Добро пожаловать в реальный мир КНИЖНЫЙ РЯД Николай Стариков. Кризис: Как это делается. - СПб.: Питер, 2009. - 304 с.Окризисе, поразившем весь мир, уже существует целое море книг, разбирающихся в различных его аспектах, ставящих самые разнообразные диагнозы, дающих весьма

Александр ТОКАРЕВ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!

Александр ТОКАРЕВ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД! Если построить пирамиду из кубиков, в основание которой заложить метафизику Сергея Сибирцева и Юрия Мамлеева и приправить циничным стёбом Владимира Сорокина, то получим новый сборник рассказов Михаила Елизарова. На