Глава третья РИТМ СЛОВА, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО

Глава третья

РИТМ СЛОВА, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО

В слове как звуковом рисунке есть два аспекта: во-первых, звукопись, звуковые краски, во-вторых, определенный ритм. Прислушайтесь еще раз: «бабочка», «тяжелый», «метро», «холод», «лес», «Лиурна»… Этот ритм столь же не случаен, как и звуковая окраска, то есть рисунок слова был бы испорчен не только применением других звуковых красок, но и ритмической перекройкой. Но есть у ритма слова, помимо его неслучайности, еще одно свойство, о котором сейчас и пойдет речь, – это его законченность, завершенность. От каждого слова остается ощущение завершенного круга (цикла), путешествия, о котором говорит Мандельштам, – причем именно путешествия, из которого уже вернулись.

Прислушайтесь еще раз к тем же словам.

Эта завершенность аналогична завершенности художественного произведения, например стихотворения. Но что представляет собой завершенность стихотворения? Вообще говоря, это вопрос того же размера, что и вопрос о смысле жизни. Ответить на него невозможно, но можно показать модель. Возьмем одно из стихотворений Пушкина:

Я пережил свои желанья,

Я разлюбил свои мечты;

Остались мне одни страданья,

Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой

Увял цветущий мой венец —

Живу печальный, одинокой,

И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,

Как бури слышен зимний свист,

Один – на ветке обнаженной

Трепещет запоздалый лист!..

Закройте ладонью последнюю строфу – чувствуете незавершенность? Вы бы ее смогли почувствовать, даже если бы не знали о существовании третьей строфы. Это как если бы вместо слова «холод» сказали только «хол…». Между тем в первых двух строфах высказана вполне законченная мысль. Третья строфа дает лишь сравнение. Однако мы чувствуем, что она – главная, что без нее стихотворения нет. Не на одну изъятую треть нет, а вообще нет, оно не живет.

Чтобы понять, в чем заключается завершенность стихотворения, нам нужна еще одна модель. Например, трехступенчатая завершенность жизни: рождение, протекание жизни, смерть. (Мы с вами занимаемся алхимией, то есть применяем принцип «Изумрудной Скрижали» Гермеса Трисмегиста: «То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи». Или, как сказано у Гёте, «и вверх снует, и вниз снует». В нашем случае слово можно объяснить через модель стихотворения, а модель стихотворения – через модель жизни человека. И обратно.) Стихотворение – это маленькая жизнь. Конец стихотворения – смерть. Начало стихотворения – рождение. Но, все же, почему нельзя остановить данное стихотворение на второй строфе?

Есть такая разновидность обряда посвящения у некоторых живущих в первобытном состоянии народов: проходящий обряд посвящения человек бросается с дерева вниз головой, но не разбивается, так как его удерживает привязанная к ноге лиана. Обряд посвящения как раз и строится по вышеуказанной трехчастной модели, только фокус в том, что рождение стоит последним пунктом: первое – протекание жизни (падение, умирание), второе – смерть (распад, расчленение), третье – рождение, точнее возрождение (собирание воедино, восстановление). Смысл обряда посвящения, как известно, в том, что человек должен получить опыт смерти, чтобы возродиться к жизни, то есть родиться во второй раз. Схема эта универсальна: можно говорить, например, как в китайской традиции, о погружении Ян (светлого, мужского, твердого начала) в Инь (темное, женское, жидкое начало), об их борьбе и постепенном соединении в этой борьбе, ведущем к возрождению, восстановлению начала Ян.

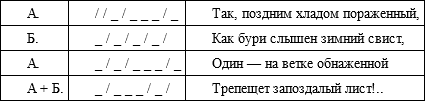

Стихотворение и являет собой такой обряд посвящения, такую универсальную схему: оно падает, как самолет в штопоре, но в тот самый момент, когда гибель (остановка) неизбежна, включается пропеллер – «трепещущий запоздалый лист». Он суммирует все предыдущие жалобы в едином образе, превращает их в картинку – и тем самым сбрасывает их. Он отражает в себе, как в зеркале, все звучание стихотворения, все стихотворение как бы является развернутым рисунком «трепещущего запоздалого листа». Это имя текста, его ангел-хранитель. Прислушайтесь к первым двум строфам – и вы услышите этот трепещущий лист. В последней строфе хорошо видно, как он аккумулирует в себе весь ритм, примиряя противоположности, Инь и Ян:

Б звучит неотвратимо четко, по-мужски (что подчеркнуто и мужской рифмой), А откликается тревожными водоворотами, замираниями души над пропастью: «пораженный», «обнаженный». В последней строке, которая по схеме должна была бы быть убийственно четкой, вдруг возникает водоворот, смещенный к центру, все уравновешивающий. Он цепляется за подставленный в первом А этой строфы выступ на первом ударении («Так…»), как за гвоздик. Кроме того, «так» отражается в предпоследней строке – точно над воронкой, над словом «запоздалый» – в слове «ветке». Так концовка вбирает в себя все стихотворение и отражает его, пуская возвратную волну. Получается что-то вроде вечного двигателя. В стихотворении на последней строке происходит взрыв – но это внутренний взрыв, энергия не улетучивается, а питает, живит все стихотворение. Вообще говоря, не может быть настоящего стихотворения без внутреннего взрыва в нем.

По сути, умирание и возрождение в стихотворении происходит в том смысле, что оно постепенно, по мере своего звучания, превращаясь в единое слово, дробит, умерщвляет все отдельные слова в себе. Оно разрезает слова на элементы, на отдельные звуки, соединяя их по-иному, по-своему. Но в результате такого расчленения каждое отдельное слово вдруг возрождается, начинает звучать осмысленно, символически. И это становится очевидно тогда, когда стихотворение заканчивается, концовка стихотворения это выявляет. Фокусник, распиливший девушку, предъявляет ее по окончании фокуса целой и невредимой. Или: герой сказки разрезается, умерщвляется, спрыскивается сначала мертвой, а затем живой водой – и оживает, становясь при этом лучше, чем прежде.

Ю. М. Лотман пишет об этом в «Лекциях по структуральной поэтике»:

«…звуковая организация стиха довершает размельчение словесных единств на отдельные фонемы (минимальные единицы звукового строя языка, служащие для различения смысла слов. – И. Ф.). Таким образом, может показаться, что сумма структурных граней стиха раздробляет составляющие стих слова на фонологические единицы, превращает стих в звукоряд (Фонология изучает систему фонем языка и их различительные признаки. – И. Ф.). Но в том-то и дело, что все это представляет собой только одну сторону процесса, которая существует лишь в единстве с противонаправленной ей второй.

Специфика структуры стиха состоит, в частности, в следующем: поток речевых сигналов, будучи раздроблен на фонологически элементарные частицы, не утрачивает связи с лексическим значением; слова уничтожаются и не уничтожаются в одно и то же время.

Любое расчленение стиха не приводит к разрушению составляющих его слов. Разнообразные ритмические границы накладываются на слово, дробят его, но не раздробляют. Слово оказывается раздробленным на единицы и вновь сложенным из этих единиц».

А теперь поговорим о смысле жизни. Вернее, о признаке правильной жизни (жизни, имеющей смысл) – об ощущении счастья. Счастье – это когда время как бы останавливается, перестает быть неотвратимым (гётевское «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»), начинает течь в обратную сторону (как утверждает Павел Флоренский о протекании времени в сновидении – что спорно, собственно, для сновидения, но бесспорно для искусства). Стихотворение подобно алхимическому изображению мифического змея Уробороса (по-гречески: «кусающий свой хвост»), означающему циклическую природу жизни: чередование созидания и разрушения, умирания и возрождения, то есть означающему соединение времени и вечности:

Ритм стихотворения – это его время, что дает нам возможность проникнуть в тайну прекрасного мгновения, понять «технологию» счастья. Флоренский в лекциях о пространственности и времени в искусстве пишет:

«Когда это единство в сознании, так или иначе, установилось, музыка перестает быть только во времени, но и подымается над временем. <…> Активностью внимания время музыкального произведения преодолевается, потому что оно преодолено уже в самом творчестве, и произведение стоит в нашей душе как нечто единое, мгновенное и вместе вечное, как вечное мгновение, хотя организованное, и даже именно потому, что организованное».

Помните, как у Владимира Соловьева: «Безмерное в его размер входило…»

О том же пишет Мартин Бубер в книге «Я и Ты»:

«Как мелодия не есть совокупность звуков, стихотворение – совокупность слов и статуя – совокупность линий; но надо раздирать на куски, чтобы из единого сделать множественное. <…> И как молитва не совершается во времени, но время течет в молитве, жертвоприношение не совершается в пространстве, но пространство пребывает в жертве… ветры причинности сворачиваются клубком у моих ног, и колесо судьбы останавливается. <…> Вот вечный источник искусства: к человеку подступает образ и хочет через него воплотиться, сделаться произведением. Не порождение его души, но видение, подступающее к ней и требующее от нее творческого воздействия. Оно ждет от человека сущностного акта: совершит он его, скажет своим существом основное слово явившемуся образу – и хлынет творящая сила, и родится произведение».

Ритм стихотворения формирует некое метафизическое тело, как бы тело ангела (помните, у Мандельштама: «И призраки требуют тела, и плоти причастны слова»).

Посмотрим внимательнее на первобытный обряд, подразумевающий преображение, второе рождение человека (обряд посвящения или во многом подобный ему обряд исцеления). Суть обряда хорошо передают строки поэмы Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате»:

На пути их, в дебрях леса,

Дуб лежал, погибший в бурю,

Дуб-гигант, покрытый мохом,

Полусгнивший под листвою,

Почерневший и дуплистый.

Увидав его, Оссэо

Испустил вдруг крик тоскливый

И в дупло, как в яму, прыгнул.

Старым, дряхлым, безобразным

Он упал в него, а вышел —

Сильным, стройным и высоким,

Статным юношей, красавцем!

Сравните это со стихотворением Пушкина «Я пережил свои желанья». Здесь хорошо видны прохождение через смерть, распад – и возрождение. Герой ныряет и выныривает, уходит и возвращается.

Смысл первобытного обряда посвящения – в том, чтобы, получив опыт смерти, заручиться помощью духа-помощника, который будет помогать, например, в охоте, или, говоря более широко, обрести ангела-хранителя, направляющего в жизни.

Во время обряда посвящаемый подвергается тяжелым физическим и психическим испытаниям, максимально приближающим его к опыту клинической смерти. Л. Леви-Брюль в книге «Первобытное мышление» пишет:

«Новопосвящаемые отделяются от женщин и детей, с которыми они жили до этого времени. Обычно отделение совершается внезапно и неожиданно. Будучи доверены попечению и наблюдению определенного взрослого мужчины, с которым они, как правило, находятся в родственной связи, новопосвящаемые обязаны пассивно подчиняться всему, что с ними делают, и переносить без каких бы то ни было жалоб всякую боль. Испытания протекают долго и мучительно, а порой доходят до настоящих пыток. Тут мы встречаем лишение сна, пищи, бичевание и сечение палками, удары дубиной по голове, выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание, укусы ядовитых муравьев, душение дымом, подвешивание при помощи крючков, вонзаемых в тело, испытание огнем и т. д. Несомненно, второстепенным мотивом в этих обычаях может служить стремление удостовериться в храбрости и выносливости новопосвящаемых – испытать их мужество, убедиться, способны ли они выдержать боль и хранить тайну. Главная первоначальная цель, которую преследуют при этом, – мистический результат, совершенно не зависящий от их воли: речь идет о том, чтобы установить сопричастность между новопосвящаемым и мистическими реальностями, каковыми являются сама сущность общественной группы, тотемы, мифические или человеческие предки. Путем установления сопричастности посвящаемому дается, как уже говорилось, новая душа. Здесь появляются непреодолимые для нашего логического мышления трудности, вызываемые вопросом о единстве или множественности души. Между тем для пра-логического мышления нет ничего проще и легче, чем представить себе то, что мы называем душой, как нечто одновременно и единое, и множественное. Как индейский охотник Северной Америки, постясь восемь дней, устанавливает между собой и духом медведей мистическую связь, которая даст ему возможность выследить и убить медведей, так и испытания, налагаемые на посвящаемых, устанавливают между ними и мистическими существами, о которых идет речь в данном случае, необходимый контакт, без которого слияние, являющееся целью всех этих церемоний, не осуществилось бы. Важна не материальная сторона испытаний. Она столь же безразлична сама по себе, как боль, которую испытывает пациент нашего врача, безразлична для успеха хирургической операции. Способы и средства, применяемые первобытными людьми для того, чтобы привести посвящаемых в состояние надлежащей восприимчивости, действительно очень болезненны. К ним прибегают, однако, не из-за болезненности, но от них не думают и отказываться по этой причине. Все свое внимание они устремляют на тот момент, который единственно и имеет значение: на состояние особой восприимчивости, в которое надлежит привести посвящаемых, чтобы осуществилась желанная сопричастность. Состояние восприимчивости заключается главным образом в своего рода деперсонализации, потере сознания, вызываемой усталостью, болью; истощением нервных сил, лишениями, одним словом, в мнимой смерти, за которой следует новое рождение. Женщинам и детям (которым запрещено присутствовать при подобных церемониях под страхом самых суровых наказаний) внушают, что новопосвящаемые действительно умирают. Это убеждение внушают и посвящаемым, сами старики, возможно, в известном смысле разделяют такую веру. “Цвет смерти белый, и новопосвящаемые выкрашены в белый цвет”. Если, однако, мы вспомним, чем являются смерть и рождение для пра-логического мышления, то увидим, что это мышление должно было так представлять себе состояние, делающее возможными сопричастности, в которых и заключается посвящение юношей. Смерть отнюдь не полное и простое упразднение и уничтожение всех форм деятельности и существования, составляющих жизнь. Первобытный человек никогда не имел ни малейшего представления о таком полном уничтожении. То, что мы называем смертью, никогда не воспринимается им как нечто законченное и полное. Мертвые живут и умирают, и даже после второй смерти они продолжают существовать, дожидаясь нового перевоплощения. То, что мы называем смертью, совершается в несколько приемов. Первая стадия смерти, подражание которой дают испытания посвящения, не что иное, как перемена места, перенесение души, которая мгновенно покинула тело, оставаясь, однако, в непосредственном соседстве с ним. Это начало перерыва сопричастности. Оно ставит личность в совершенно особое состояние восприимчивости, родственное сну, каталепсии, экстазу, которые во всех первобытных обществах являются постоянными условиями общения с невидимым миром».

Модель обряда посвящения явилась основой для структуры волшебной сказки (как можно прочесть в книге В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»). Героя сказки уводят в лес для совершения обряда приобщения к смерти, он встречается с хозяйкой леса – Бабой-ягой, которая есть существо другого мира, мира мертвых, попадает через ее «избушку на курьих ножках» (остаток в сказке мифического чудовища, пожирающего героя) в иной мир, по которому надо, например, идти в железных башмаках (пока не истопчешь), питаясь железными хлебами, подвергается разным испытаниям (в том числе и битве с чудовищем – все тот же образ пожирающего чудовища, чудовища-смерти, чудовища-туннеля, из которого можно выбраться, например, распоров ему живот), получает помощь от волшебных помощников и волшебных предметов, подвергается иногда расчленению (тот же образ поедания чудовищем), однако вновь соединяется помощниками при помощи опрыскивания живой водой, после чего возвращается и женится (именно после обряда посвящения можно и нужно было жениться, именно тогда юноша становился полноправным членом племени). Сказка – это содержание обряда посвящения, о котором стали рассказывать детям, когда перестали уже совершать сам обряд, когда он перестал быть тайной и смысл его стал забываться (и стал постепенно изменяться при передаче в сказках). Структура же сказки легла затем в основу, например, художественной литературы, ее пафоса и сюжетов.

Далеко ли ушел от обряда посвящения современный человек? Видимо, не очень. Например, он иногда способен переживать подобный обряд во сне. Кроме того, свидетельства людей, перенесших клиническую смерть, довольно едины и передают как раз такой «виртуальный» обряд посвящения. Если их суммировать, то получается примерно следующая картина:

Человек чувствует, как его душа отделяется от тела в виде заряда энергии, что она летит – как птица, что она все постигает без слов, через некий универсальный язык. Боль исчезает, становится тепло. Душа слышит какие-либо звуки: стук, жужжание, звон, свист, музыку. Она скользит по темному безвоздушному туннелю к ярчайшему свету, который, однако, не ослепляет и не обжигает. Свет оказывается живым. Он показывает, высвечивает душе всю ее жизнь, как в зеркале или на сцене, – в одно мгновение, но во всех мельчайших деталях. Душа встречается также с душами умерших родственников и знакомых. Кроме того, ей нужно преодолеть какую-либо границу: забор, дверь, поле, реку, океан, пропасть, лес, полосу тумана. Люди, перенесшие клиническую смерть, сохраняют чувство присутствия живого света, как бы ангела-хранителя, говорят о том, что он помогает им ориентироваться в жизни. (Звучит, возможно, слишком умильно, но таковы свидетельства. Видимо, в них «добавляют сахар» те, кто пишет о них, а возможно, что и те, кто пережил это и невольно приукрашивает, вспоминая. Должно быть, все происходит более жестко, болезненно и опасно. И не всегда столь отчетливо. Но структура, видимо, верна, то есть сам путь действительно таков.)

Трудно, кстати сказать, согласиться с утверждением Леви-Брюля, что не важна материальная сторона испытаний, что не важны способы и средства, применяемые для достижения состояния особой восприимчивости. Так, например, «выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание» и т. п. не только доводят посвящаемого до состояния деперсонализации, но и обозначают, символизируют деперсонализацию. Способы и средства, используемые в обряде посвящения, имитируют метафизический путь, настраивают на метафизическое путешествие, а не только являются пыткой, вызывающей у посвящаемых определенное психическое состояние. Возникновению потусторонней музыки помогают барабанный бой или тростниковое гудение, общению на священном языке – нечленораздельные восклицания, появлению духов – маски и истуканы, появлению живого света – костер, прохождению через границу двух миров – пролезание через выкопанный туннель, отделению души от тела и полету – кружение в танце или даже прыжок с дерева (с привязанной ногой).

Карл-Густав Юнг в работе «Об архетипах коллективного бессознательного» приводит примеры снов, подобных обряду посвящения:

«Протестантскому теологу часто снился один и тот же сон: он стоит на склоне, внизу лежит глубокая долина, а в ней темное озеро. Во сне он знает, что до сего момента что-то препятствовало ему приблизиться к озеру. На этот раз он решается подойти к воде. Когда он приближается к берегу, становится темно и тревожно, и вдруг порыв ветра пробегает по поверхности воды. Тут его охватывает панический страх, и он просыпается.

Этот сон содержит природную символику. Сновидец нисходит к собственным глубинам, и путь его ведет к таинственной воде. И здесь совершается чудо купальни Вифезда: спускается ангел и возмущает воды, которые тем самым становятся исцеляющими. Во сне это ветер, Пневма, дующий туда, куда пожелает. Требуется нисхождение человека к воде, чтобы вызвать чудо оживления вод.

Дуновение духа, проскользнувшее по темной воде, является страшным, как и все то, причиной чего не выступает сам человек либо причину чего он не знает. Это указание на невидимое присутствие, на нумен».

Юнг пишет также, проводя параллель между сновидением и мифом:

«Видимо, нужно вступить на ведущий всегда вниз путь вод, чтобы поднять вверх клад, драгоценное наследие отцов. В гностическом гимне о душе сын посылается родителями искать жемчужину, утерянную из короны его отца-короля. Она покоится на дне охраняемого драконом глубокого колодца, расположенного в Египте, – земле сладострастия и опьянения, физического и духовного изобилия. Сын и наследник отправляется, чтобы вернуть драгоценность, но забывает о своей задаче, о самом себе, предается мирской жизни Египта, чувственным оргиям, пока письмо отца не напоминает ему, в чем состоит его долг. Он собирается в путь к водам, погружается в темную глубину колодца, на дне которого находит жемчужину. Она приводит его в конце концов к высшему блаженству. <…>

Погружение в глубины всегда предшествует подъему. Так, другому теологу снилось, что он увидел на горе замок Св. Грааля. Он идет по дороге, подводящей, кажется, к самому подножию горы, к началу подъема. Приблизившись к горе, он обнаруживает, к своему величайшему удивлению, что от горы его отделяет пропасть, узкий и глубокий обрыв, далеко внизу шумят подземные воды. Но к этим глубинам по круче спускается тропинка, которая вьется вверх и по другой стороне. Tyт видение померкло, и спящий проснулся. И в данном случае сон говорит о стремлении подняться к сверкающей вершине и о необходимости сначала погрузиться в темные глубины, снять с них покров, что является непременным условием восхождения. В этих глубинах таится опасность; благоразумный избегает опасности, но тем самым теряет и то благо, добиться которого невозможно без смелости и риска».

Во время обряда посвящения человек одновременно проделывает путь в смерть и путь по собственному телу. Когда человек спускается в сон, вместо спинномозговой системы начинает действовать симпатическая нервная система, центр которой – в «солнечном сплетении». При этом происходит «деперсонализация»: личное сознание умирает, «расщепляется», растворяется, что проявляется в образах погружения в воду, расчленения. (Сравните с обрядом посвящения, в котором инсценируется расчленение посвящаемого, его поедание змеем или рыбой, или с одним из обрядов тибетского буддизма, в котором фигурка человека разрезается ножом на несколько частей.)

У Юнга, прежде чем погрузиться в воду, человек встречает некую фигуру – собственную Тень. Человеку является черт, его личный черт. Этот двойник – как бы отражение замкнутости, ограниченности человеческого Я, человеческого «эго» на поверхности воды при приближении к безграничному и всеобщему (не случайно двойник может являться как отражение в зеркале). При этом мир неожиданно предстает как хаос, как бессмысленная и враждебная человеку множественность. Но эта дурная множественность как раз и образована бесконечно множащимися отражениями Я, которое все никак не может объединиться с не-Я, пробиться к нему, отражается, отскакивает от поверхности не-Я (что и есть расчленение героя). Если посвященный, «дважды рожденный» видит глядящий на него множеством глаз единый мир, то человек, не родившийся свыше или повторно, но уже волей или неволей ступивший на тропу обряда посвящения, видит сначала лишь умноженного себя, а это устрашающая картина J. Такое противостояние единства и множественности воплощено в образе Медузы Горгоны с ее окаменяющим взглядом и волосами-змеями, в образе Вельзевула («повелитель мух»). По данному принципу строятся и многие фильмы ужасов. Особенно очевидна связь между дьявольским взглядом и дурной множественностью в гоголевской повести «Портрет»:

«К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз».

Или в повести Садека Хедаята «Слепая сова», где герой видит свое отражение, своего двойника, которого затем сменяет ощущение дурной множественности – в виде мух:

«Когда я встал, чтобы зажечь светильник, эта тень сама собой растворилась и исчезла. Я подошел к зеркалу, пристально вгляделся – отражение в нем показалось чужим, и это было неправдоподобно и страшно. Мое отражение стало сильнее меня, а я стал точно бы отражением в зеркале, и у меня появилось такое чувство, что я не могу находиться в одной комнате со своим отражением. Я боялся, что, если побегу, отражение бросится за мной, и я сидел с ним неподвижно лицом к лицу, как сидят две кошки, готовые подраться. Я только поднял руки и закрыл ими глаза, чтобы в глубине ладоней обрести вечную ночь. По большей части ужас порождал во мне особое наслаждение, упоение – такое, что голова кружилась, колени слабели, меня тошнило. Неожиданно я ощутил, что стою на ногах – было мне странно, удивительно, как это я мог стать на ноги? Мне показалось, что, если я двину ногой, я потеряю равновесие. Как-то особенно закружилась голова, а земля и все сущее на ней показались бесконечно далекими от меня. Я смутно желал землетрясения или молнии небесной, чтобы снова войти в мир покоя и света.

Потом я решил снова лечь в постель и про себя все повторял: “Смерть, смерть…” Губы мои были сомкнуты, но я боялся своего собственного голоса, прежняя смелость меня совершенно покинула. Я стал как те мухи, которые в начале осени прячутся в комнатах, сухие, безжизненные мухи, боящиеся собственного жужжания. Сперва они неподвижно облепляют стены, затем, почувствовав, что еще живы, начинают дико биться о стены и двери, и их трупики устилают пол по краям комнаты».

Очень отчетливо это отражение лица и размножение его по водной поверхности видно в «Исповеди англичанина, употребляющего опиум» Томаса Де Квинси:

«К моим архитектурным построениям прибавились и призрачные озера – серебристые пространства воды. Эти образы постоянно наполняли мою голову, и я уж начинал бояться (хотя, возможно, то вызовет смех у медиков), что подобная водянка присутствует в ней объективно (выражаясь метафизически) и что орган восприятия отражает самое себя. <…>

Воды преобразили свой лик, превратясь из прозрачных озер, светящихся подобно зеркалам, в моря и океаны. Наступившая великая перемена, разворачиваясь медленно, как свиток, долгие месяцы, сулила непрерывные муки; и действительно – я не был избавлен от них вплоть до разрешения моего случая. Лица людей, часто являвшихся мне в видениях, поначалу не имели надо мной деспотической власти. Теперь же во мне утвердилось то, что я назвал бы тиранией человеческого лица. Возможно, иные эпизоды моей лондонской жизни ответственны за это. Словно бы в подтверждение сему, ныне случалось наблюдать мне, как на волнующихся водах океана начинали появляться лица и вслед за тем уж вся поверхность его оказывалась вымощена теми лицами, обращенными к небу; лица молящие, гневные, безнадежные вздымались тысячами, мириадами, поколеньями, веками – смятенье мое все росло, а разум – колебался вместе с Океаном».

При этом Тень является Де Квинси и в образе отвратительного малайца, который сначала встречается ему в реальности, а потом становится персонажем кошмаров, даже проводником, дверью в эти кошмары, увлекающим англичанина вниз, во тьму, в «мерзкую слизь», которая предстает ему в виде Дальнего Востока, Южной Азии, Египта, то есть древнего, даже допотопного, смутного и чуждого мира, где он в конце концов встречает «проклятого крокодила», который «множится тысячью повторений»:

«Однажды некий малаец постучался в мою дверь; что за дело замышлял он средь скал английских – было мне неведомо, хотя, возможно, влек его портовый город, лежащий в сорока милях отсюда. <…> …ужасная наружность малайца, чья смуглая желчная кожа была обветрена и походила на красное дерево, мелкие глаза были свирепы и беспокойны, губы – едва заметны, а жесты выдавали рабское подобострастие.

<…>

Малаец ужасным врагом следовал за мной месяцами. Всякую ночь его волею переносился я в Азию. Не знаю, разделит ли кто мои ощущения, но думаю, что кабы принужден я был отринуть Англию и поселиться в Китае, средь китайских нравов и пейзажей, то я, пожалуй, сошел бы с ума. Причины такого ужаса лежат глубоко, и некоторые из них должны быть знакомы любому: Южная Азия есть, в известной степени, средоточье устрашающих образов и представлений. Уже потому, что сие место – колыбель человеческой расы, связаны с ним самые смутные и благоговейные чувства. Но есть и другие причины. <…> Один лишь вид Азии, ее установления, история, символы веры etc. уже подавляют своим возрастом чувства индивидуума, что по необходимости должен причислять себя к расе более молодой и не слишком именитой. Юный китаец кажется мне ожившим допотопным человеком. <…> Такое отношение усугубляется еще и тем, что Южная Азия тысячелетьями была, да и по сей день является частью земли, коя первенствует в народонаселении, то – великая officina gentinum (кузня народов – лат.). Человек – сорная трава в тех местах. Также и могущественные империи, которым всегда доставались огромные азиатские народы, прибавляли величия всем восточным названьям и образам. Что же до Китая и тех отличий его от прочих стран южноазиатских, то я ужасаюсь той жизнью, что ведут его обитатели, тем обращением, что установилось там, а также и тем барьером крайней неприязни, что воздвигнут меж нами силою чувств, недоступных умопостижению. И я бы скорее предпочел жить с безумцами или с дикими зверьми. Предоставлю тебе, читатель, домыслить то, что я не успею сказать, прежде чем разделишь ты со мною невообразимый ужас, коим заклеймили меня восточные сны и пытки легендами. Под сень грез своих призвал я все созданья жары тропической и отвесных солнечных лучей: птиц, зверей, гадов, всевозможные деревья и растения, ландшафты и обычаи всех южных земель – и все это сбиралось в Китае или Индостане. Из сродных чувств привлек я сюда Египет с его богами. Меня пристально разглядывали, меня обсуждали, хохотали и глумились надо мною обезьяны и попугаи. Я вбегал в пагоды, где навеки застывал то на верхушках их, то в потайных комнатах; я был то идолом, то священником, мне поклонялись, и меня же приносили в жертву. Я бежал от гнева Брахмы сквозь все леса Азии, Вишну ненавидел меня, Шива подстерегал повсюду. Неожиданно я встречался с Исидой и Осирисом, и те говорили мне, что совершил я ужасный проступок, вогнавший в дрожь ибиса и крокодила. На тысячи лет заключен был я в каменных гробницах вместе с мумиями и сфинксами, захоронен в узких подземельях, в сердце бесконечных пирамид. Крокодилы дарили мне смертельные поцелуи; я лежал в мерзкой слизи, среди тростника и нильской тины.

Итак, я показал тебе, читатель, лишь малую часть моих восточных грез; они всегда изумляли меня чудовищностью своей, такою, что ужас, казалось, отступал пред простым любопытством. Однако со временем удивление схлынуло, оставив меня не столько с ощущением ужаса, сколько с чувством ненависти и омерзения. Над всем этим порядком, составленным из угроз, наказаний и тайных узилищ, царили беспредельность и вечность, доводившие меня едва не до сумасшествия. Прежде то были лишь нравственные да душевные муки, отныне же боль причинялась и телу моему: уродливые птицы, змеи, крокодилы терзали его, причем от последних претерпевал я особые пытки. Проклятый крокодил вдохновлял мой страх более остальных. Я обречен был жить с ним (как уж установилось в виденьях моих) века. Порою мне удавалось ускользнуть, и тогда я обнаруживал себя в китайских домах, обставленных камышовой мебелью. Но вскоре ножки столов, диванов etc. начинали оживать, – и вот уже отвратительные головы крокодилов, злобно сверкая глазами, тянулись ко мне и множились тысячью повторений – я же стоял зачарован и гневен. Страшная рептилия так часто посещала мои сны, что много раз то же видение прерывалось однообразно: я слышал нежные голоса, зовущие меня (ибо я слышу все, когда сплю), и тотчас просыпался – полдень был уж в силе, и дети мои стояли, взявшись за руки, подле постели; они приходили, дабы показать мне обновки: красочные башмачки да платья, или же испросить одобрения касательно своих выходных нарядов. О, как же пугающа была сия перемена, когда вместо крокодилов, чудищ и уродов я начинал различать близость невинных существ, – и, повинуясь неожиданной вспышке чувства, рыдая, бросался целовать детей моих».

Человек (если не сойдет с ума, если его не увлечет безвозвратно его «каменный гость», его «черный человек») вступает в борьбу с Тенью и проходит сквозь эту фигуру, как в узкую дверь, что соответствует продвижению по пищеводу мифического змея в обряде посвящения, по туннелю при клинической смерти. Вариантом мифического змея является и крокодил, а также «избушка на курьих ножках» (сравните, кстати: «ножки столов, диванов etc. начинали оживать»). Человек проходит сквозь свой собственный позвоночник. Преодолев эту «теснину», эту «болезненную узость», «он неожиданно обнаруживает безграничную ширь, неслыханно неопределенную». Он у себя в животе, который воспринимается как «мир вод». Здесь посвящаемый встречает свою женскую ипостась – Аниму (по названию Юнга, т. е. «душу» по-латински). Герой сказки встречает Бабу-ягу – хозяйку леса, повелительницу лесных животных. (Лес, кстати сказать, это вариант океана – «неслыханно неопределенная», «безграничная ширь», которая к тому же тоже колышется и шумит. Русской Бабе-яге у эскимосов соответствует хозяйка моря, хозяйка подводных животных.) Поэт встречает Музу, которая дарит ему вдохновение – дар партиципации, сопричастности миру. Наконец, из воды ему помогает выйти Старик – Смысл, восстанавливающий сознание. Он же проносится над водой в виде дуновения. Он же является живым светом, или жемужиной. И свет этот, отражаясь, дает уже не дурную и пугающую, а живую и радостную множественность, как мы читали в сказке Гофмана: «Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие образы…»

Анима – это Инь (женское начало, вода, тьма), Старик – Ян (мужское начало, суша, свет).

Как Нарцисс в сочинении Григория Сковорода «Нарцисс. Рассуждение о том: узнай себя», человек наклоняется над водой и видит себя как «истинного человека», «точного человека», по отношению к которому сам он – лишь сон и тень. Видит себя, так сказать, по другую сторону водной поверхности. И в эту воплощенную красоту он влюбляется. То есть Нарцисс тонет в самом себе – и в самом себе выныривает, причем с жемчужиной.

Вот как описывает Юнг встречу с Тенью, с двойником в книге «Воспоминания, сновидения, размышления»:

«И в это время мне приснился незабываемый сон, который меня одновременно и испугал и ободрил. Ночью я оказался в незнакомом месте и медленно шел вперед, в густом тумане, навстречу сильному, почти ураганному ветру. Я нес в руках маленький огонек, который в любую минуту мог потухнуть. И все зависело от того, удержу ли я его при жизни. Вдруг я почувствовал, что кто-то идет за мной. Я оглянулся и увидел огромную черную фигуру, она следовала за мной по пятам. И в тот же момент, несмотря на сильный испуг, я ясно осознал, что вопреки всем опасностям, через ночь и бурю, я должен пронести и спасти мой маленький огонек. Проснувшись, я тотчас понял, что этот «броккенский призрак» – моя собственная тень на облаке, вызванная светом того огонька. Еще я понял, что этот огонек, единственный свет, которым я обладал, и был моим сознанием. И это было мое единственное сокровище. И хоть этот огонь так мал и слаб в сравнении с силами тьмы, все же это – свет, мой единственный свет».

Еще один интересный персонаж в этой странной компании (Тень, Анима, Старик) – волшебный помощник.

Герой одной азербайджанской сказки, будучи изгнан из дому, находит друга, который проводит его через все смертельные опасности и благополучно возвращает домой вместе с невестой и богатством. В начале сказки герой пожалел зарезать чудесную рыбу, пойманную в белом море, кровью которой можно было вылечить глаза его отца. (За это он и был изгнан.) В конце сказки выясняется, что волшебный помощник и есть та самая рыба, вернее, царь рыб. Он дает немного своей крови, и отец героя излечивается. Прощаясь, царь рыб говорит, что всегда будет готов помочь своему другу, – стоит тому только выйти на берег моря и позвать его.

Что же это за волшебный помощник? Юнг в книге «Либидо» пишет:

«Древний символ, обозначающий ту часть зодиака, где солнце в момент зимнего солнцеворота снова начинает свой годичный круговой бег, это – коза-рыба (Козерог), солнце подобно козе поднимается на высочайшие горы и затем спускается в воду, как рыба. Рыба – символ ребенка, ибо ребенок до своего рождения живет в воде, как рыба; и, погружаясь в море, солнце становится одновременно ребенком и рыбой. Но рыба служит также фаллическим символом, как и символом женщины, короче говоря: рыба есть символ либидо, и притом, по-видимому, преимущественно символ возрождения либидо».

Когда человек не может разрешить проблему рассудочным, логическим путем, головой, он впадает в мечтательное, созерцательное состояние, погружается в собственную глубину. Так сказать, в поисках «новой логики» (Поль Клодель). Он отключает спинномозговую нервную систему и спускается к центру симпатической нервной системы, к диафрагме. Диафрагма – поверхность моря. Дальше (глубже) – фаллос, который помогает ему: «по щучьему велению, по моему хотению». На дне «мира вод» – ниже живота – водится золотая рыбка, волшебная щука, исполняющая желания, мальчик-с-пальчик («мал, да удал»), карлик, способный превращаться в великана (так в татарской сказке «Турай-батыр» место Бабы-яги занимает «кичливый карлик», который затем оказывается падишахом дивов и подземного мира), удачливый Иванушка-дурачок, Ганс-колбаса. Юноша, проходя обряд посвящения, сам иногда прикидывается фаллосом:

«Иван купеческий сын отпустил коня на волю, нарядился в бычью шкуру, на голову пузырь надел и пошел на взморье».

Или:

«Пошел на бойню, где бьют скот, взял пузырь, надел его на голову. Пришел к царю за милостыней. Царь и спрашивает: “Как тебя зовут?” – “Плешь!” – “По отчеству?” – “Плешавница” – “А откуда ты родом?” – “Я прохожий, сам не знаю откуда”».

Так и в одной восточной сказке герою встречается волшебный помощник – лысый Мехмед.

(И когда, ругаясь, говорят «черта лысого…», имеют в виду именно это.)

Самостоятельно существующий фаллос в мифах выступает в качестве так называемого трикстера, то есть плута, похотливого озорника, который вместе с тем является и изобретателем, творцом культурных ценностей. Таков, например, вестник богов Гермес со своей палочкой-кадуцеем.

Обряд посвящения одновременно изображает и смерть с последующим возрождением, и половой акт. Когда юноша во время обряда пролезает через выкопанный в земле туннель либо спускается в грот, в расщелину, то происходят одновременно две вещи (первобытным сознанием воспринимаемые, видимо, как одна и та же): во-первых, его поедает Мать-Земля, во вторых, он, превратившись в фаллос, совершает с Матерью-Землей (или с хозяйкой леса) половой акт. Не случайно юношу иногда проносят сквозь изображение пасти чудовища, которая одновременно изображает зубастую вагину. (Отсюда и происходят известные кровосмесительные мотивы в мифологии и психологии. Дело же тут в необходимости для повторного рождения вновь войти в Лоно.) Он погружается в Мать-Землю, в Природу, сочетается с ней браком, чтобы затем родиться от нее «божественным младенцем» – как, например, Эрот, выплывающий на дельфине, или как Дионис-ребенок, который был прибит к берегу в сундуке со своей мертвой матерью.

А вот как описывает погружение в Землю, в могилу – и встречу с «ритуальным фаллосом» Юнг в книге «Воспоминания, сновидения, размышления»:

«Приблизительно тогда же… у меня было самое раннее сновидение из запомнившихся мне, сновидение, которому предстояло занимать меня всю жизнь. Мне было тогда немногим больше трех лет.

Дом священника стоял особняком вблизи замка Лауфэн, рядом тянулся большой луг, начинавшийся у фермы церковного сторожа. Во сне я находился на этом лугу. Внезапно я заметил темную прямоугольную, выложенную изнутри камнями яму. Я никогда прежде не видел ничего подобного. Я подбежал и с любопытством заглянул вниз. Я увидел каменные ступени. В страхе и неуверенности я спустился. В самом низу за зеленым занавесом был вход с круглой аркой. Занавес был большой и тяжелый, ручной работы, похож был на парчовый, и выглядел очень роскошно. Любопытство мое требовало узнать, что за ним, я отстранил его и увидел перед собой в тусклом свете прямоугольную палату, метров в десять длиною, с каменным сводчатым потолком. Пол тоже был выложен каменными плитами, а в центре его лежал красный ковер. Там, на возвышении, стоял золотой трон, удивительно богато украшенный. Я не уверен, но возможно, что на сиденье лежала красная подушка. Это был величественный трон, в самом деле, – сказочный королевский трон. Что-то стояло на нем, сначала я подумал, что это ствол дерева (что-то около 4–5 м высотой и 0,5 м в толщину). Это была огромная масса, доходящая почти до потолка, и сделана она была из странного сплава – кожи и голого мяса, на вершине находилось что-то вроде круглой головы без лица и волос. На самой макушке был один глаз, устремленный неподвижно вверх.

В комнате было довольно светло, хотя не было ни окон, ни какого-нибудь другого видимого источника света. От головы, однако, полукругом исходило яркое свечение. То, что стояло на троне, не двигалось, и все же у меня было чувство, что оно может в любой момент сползти с трона и, как червяк, поползти ко мне. Я был парализован ужасом. В этот момент я услышал снаружи, сверху, голос моей матери. Она воскликнула: “Ты только посмотри на него. Это же людоед!” Это лишь увеличило мой ужас, и я проснулся в испарине, напуганный до смерти. Много ночей после этого я боялся засыпать, потому что я боялся увидеть еще один такой же сон.

Это сновидение преследовало меня много дней. Гораздо позже я понял, что это был образ фаллоса, и прошли еще десятилетия, прежде чем я узнал, что это ритуальный фаллос. <…>

Абстрактный смысл фаллоса доказывается его единичностью и его вертикальным положением на троне. Яма на лугу была могилой, сама же могила – подземным храмом, чей зеленый занавес символизировал луг, другими словами, тайну земли с ее зеленым травяным покровом. Ковер был кроваво-красным. А что сказать о своде? Возможно ли, чтобы я уже побывал в Муноте, цитадели Шафгаузена? Это маловероятно, – никто не возьмет туда трехлетнего ребенка. Так что это не могло быть воспоминанием. Кроме того, я не знаю, откуда взялась анатомическая правильность образа. Интерпретация самой верхней его части как глаза с источником света указывает на значение соответствующего греческого слова phalos – светящийся, яркий».

Все это звучит очень экзотично и довольно противно, но не думайте дурно, не думайте, что это чушь и грязь. Просто дело в том, что в мифологии (и не только в ней) все может быть со знаком плюс и со знаком минус. Единственное, что остается в любом случае, независимо от положительной или отрицательной заряженности мифологического образа, – это чувство священного ужаса. Райнер Мария Рильке в стихотворении «Архаический торс Аполлона» говорит о том же, что и Юнг, – о взгляде, устремленном на человека, о взгляде, идущем не из головы, не из глаз, а от чресел, который, имея центр в фаллосе, распространяется бесконечным количеством глаз по всему телу мира:

«Нам осталась неведомой его невероятная глава с зреющими в ней глазными яблоками. Но его торс еще раскален, подобно канделябру, и его зрение, лишь заключенное внутрь, держится и сияет в нем. Иначе бы тебя не могла ослепить его грудь, подобная носу корабля, и в легком повороте чресел улыбка не могла бы сойти к той середине, что дарила зачатие. Иначе бы этот камень стоял безобразным обрубком под прозрачной перемычкой плеч и не сверкал бы, как шкуры хищников; и не вырывался бы из всех своих граней, как звезда: ведь здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело. Ты должен изменить свою жизнь».

Вспомните примеры, которые вы читали в предыдущей главе, – тексты Сенанкура, Новалиса, Джойса, Толстого, Набокова. Они ведь как раз и представляют собой описания спонтанного обряда посвящения, который выпадает на долю современного человека и благодаря которому он может установить ту же сопричастность «неземным существам» (Толстой), «сонному миру» (Набоков), что и первобытный человек. Так вот, эротичность этих описаний несомненна.

(Кстати сказать, и той частью обряда, которая имитирует расчленение и смерть, современный человек тоже не обделен, как мы видели на примере душевных состояний князя Андрея, Пьера, Гамлета.)

И в стихотворении Пушкина, которое мы рассматривали, в таком грустном стихотворении, мы видели, однако, что его ритм – это любовный ритм, ритмическое соединение мужского и женского начал.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Ритм

Ритм Под ритмом чаще всего понимается метр и его сочетания. Обычно имеется в виду хорей, ямб, дактиль, амфибрахий и анапест. В принципе, существует ещё много метров, но в русскоязычной поэзии в наше время они практически не используются, а когда используются — их легко

Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно

Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно Я предпочитаю Горовица. — Как выйти из фавора. — Длинный хвост. — Готовьтесь к сюрпризам. — Не только деньги. Давайте посмотрим, каким образом на нашей все более рукотворной планете остается все меньше пространства для

600 ТУДА И 30 ОБРАТНО

600 ТУДА И 30 ОБРАТНО Слушаем его дальше: «Мы называли победами военные кампании, где погибало до двух третей армии, а священная столица подвергалась полному разграблению и сожжению». Здесь он имеет в виду, но не решается назвать Отечественную войну двенадцатого года. Мы,

Туда и обратно «The New Times», 28 апреля 2008 г.

Туда и обратно «The New Times», 28 апреля 2008 г. Весной 82-го я вернулся из Советской Армии – и лег на диван.Никаких команд снаружи не поступало, и некоторое время я лежал, именно этим и наслаждаясь. Примерно к середине лета до меня вдруг дошло, что никаких команд больше и не будет. И

Туда и обратно: «постсовок»

Туда и обратно: «постсовок» Погубив великий проект в 1991 году, мы скатились вниз. Мы вернулись к полному господству низшей расы. Только теперь в гораздо более худшем варианте, чем царская. Не плачьте по России, которую мы потеряли, как плакали дурные интеллигенты при

Туда-сюда-обратно

Туда-сюда-обратно В итоге Степь, и так немирная, раскололась еще и по «башкирскому» вопросу. Султаны, желавшие отказаться от подданства России (к тому времени китайцы уже обнулили джунгар, так что это было безопасно), вступились за беженцев, сторонники ориентации на

Ритм

Ритм Ритм первоначально — это ритм ног. Каждый человек ходит, а поскольку он ходит на двух ногах и попеременно касается земли ступнями, поскольку он передвигается, покуда происходит это касание, независимо от его желания возникает ритмический звук. Шаг правой и левой

Глава 12 Обратно в Калифорнию

Глава 12 Обратно в Калифорнию – Где же все те интересные люди, с которыми мы плыли на лайнере в мае? Похоже, нам предстоят очень скучные двенадцать дней, – сказала я, когда мы впервые прошли по лайнеру Grandeur of the Seas, который через несколько часов должен был отправиться из

Глава 12. Обратно в Калифорнию

Глава 12. Обратно в Калифорнию Дайте себе отдых: после долгих месяцев кочевой жизни вернитесь ненадолго домой, чтобы отдохнуть, обдумать впечатления, а еще сходите в спортзал – наверняка набрались лишние килограммы.Займитесь делами: используйте время, пока вы дома.

РИТМ

РИТМ Мысль спорит в скорости с бегом изображений. Но она начинает отставать и, побежденная, испытывает удивление. Она отдается движению. Экран, новый взгляд накладываются на наш пассивный взгляд. Именно в этот момент может родиться ритм.Было сказано «ритм», и этим

Прелюбодей мыслей, или Виктор Суворов туда и обратно

Прелюбодей мыслей, или Виктор Суворов туда и обратно Виктор Суворов — блистательный историк, “агент всех разведок мира”, “враг всего прогрессивного человечества”, автор, не умеющий писать скучно, — выпустил в свет вторую часть своей антижуковской трилогии. Чтобы

Аркадий Ипполитов Куда «Туда, туда!…»?

Аркадий Ипполитов Куда «Туда, туда!…»? Родина и Италия

Дмитрий Данилов Туда и обратно

Дмитрий Данилов Туда и обратно Терпение.Пам-пам, па-па-па-пам, па-па-па-пам.Пам-пам, па-па-па-пам, па-па-па-пам.И так еще много раз.Мелодия называется Motivation. Она внедрена в мобильный телефон и выполняет функцию сигнала будильника.По замыслу создателей мелодии, человек,

Квантовый ритм

Квантовый ритм Поэзия - прежде всего здесь и сейчас тромб: кризис мироздания, скрепляемый лишь сугубо личностным дыханием и – вдохновением автора. Это особое царство: вдруг – где решение любых "последних" вопросов самодержавно и симфонично[?] в своей положительной